Artículo

Dinámicas intersectoriales en las redes de protección de derechos (opd) en la región de Ñuble, Chile

Intersectoral Dynamics in Rights Protection Networks (OPD) in the Ñuble Region, Chile

Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 1666-4124

ISSN-e: 1851-3727

Periodicidad: Semestral

vol. 21, núm. 37, 2021

Recepción: 05 Julio 2021

Aprobación: 15 Noviembre 2021

Para citar este artículo: Ávila Crisóstomo, C.; Contreras Álvarez, J. A.; Martínez Muñoz, G. A. (2021) “Dinámicas intersectoriales en las redes de protección de derechos (OPD) en la región de Ñuble, Chile” DAAPGE Vol. 21, N° 37, 2021, pp. 42-59. UNL, Santa Fe, Argentina.

Resumen: La presente investigación revisó elementos que propician las dinámicas intersectoriales en las redes de protección de la infancia realizados por los programas de Oficina de Protección de Derechos OPD, instancia cofinanciada por el Servicio Nacional de Menores SENAME y los municipios de Chile. Se realizó una investigación de tipo cualitativa, mediante la utilización de entrevistas semi-estructurada a los coordinadores de OPD de la región de Ñuble, Chile. Presentando como resultados elementos que permiten facilitar la gestión intersectorial, analizando los niveles de coordinación, cooperación, comunicación e integralidad que muestran las dinámicas de trabajos de estas redes comunales. Se concluye principalmente la existencia de mecanismos formales e informales de coordinación, elementos que favorecen la cooperación, mecanismos de comunicación informales, presencia de trabajo colaborativo entre instituciones y la inexistencia de experiencias de integralidad.

Palabras clave: OPD, intersectorialidad, protección de derechos, infancia, SENAME.

Abstract: This research reviewed elements that promote intersectoral dynamics in child protection networks carried out by the OPD Rights Protection Office programs, an instance co-financed by the National Service for Minors SENAME and the municipalities of Chile. A qualitative research was carried out, using semi-structured interviews with OPD coordinators from the Ñuble region, Chile. Presenting as results elements that facilitate inter-sectoral management, analyzing the levels of coordination, cooperation, communication and comprehensiveness that the work dynamics of these community networks show. The main conclusion is the existence of formal and informal coordination mechanisms, elements that favor cooperation, informal communication mechanisms, the presence of collaborative work between institutions and the absence of experiences of comprehensiveness.

Keywords: OPD, intersectorality, protection of rights, childhood, SENAME.

1. Introducción1

América Latina ha experimentado cambios significativos durante el último cuarto de siglo en materia de política social, siendo cuestionado no solamente el contenido y alcance de las mismas, sino que, además, “han cambiado sus modos de organización, la división de responsabilidades, las prácticas de intervención.” (Repetto, 2009a, p.169). Debido a estos cambios, es que se han experimentado transformaciones institucionales basadas mayoritariamente en las reglas de juego formales e informales que enmarcan a la política social, haciendo énfasis en la descentralización y en la intersectorialidad.

Este último concepto cobra fuerza no solamente sobre la base de la eficiencia, sino en que las características de los problemas sociales se manifiestan en mayor frecuencia con carácter multidimensional, lo que conlleva a la necesidad de establecer enfoques e intervenciones más integrales. A su vez, la descentralización comprende el común denominador de los esfuerzos de la intersectorialidad al acoger al territorio como marco de acción de la gestión, aceptando que "para que una estrategia social resulte eficaz en su propósito de integración, debe operar en los espacios sociales e institucionales más cercanos a sus destinatarios, [o sea] en los territorios donde las familias residen." (MIDEPLAN, 2004, p.19). Los elementos de análisis intersectorial, de descentralización y de miradas de carácter integral son adoptados en el país bajo modelos territoriales, observables particularmente en el Sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS).

En materia de gestión intersectorial local, se observan las Oficinas de Protección de Derechos de Infancia (OPD). El modelo OPD surge como una respuesta al nuevo ordenamiento legal nacional, apostando por el cambio cultural que involucraba la suscripción y posterior ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en Chile. Esta modalidad se instaló inicialmente durante 2001 como un proyecto piloto en el cual fueron implementadas 6 oficinas, en 5 regiones. Posteriormente, luego de la entrada en vigencia de la Ley 20.032 del año 2005, durante el año 2006 fueron implementadas 102 OPD, y al mes de mayo de 2018, existían 233 OPD distribuidas a lo largo de Chile. La Ley de Subvenciones 20.032, en su artículo 4 define a las OPD como:

“Instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los derechos de la infancia”. (Biblioteca del Congreso Nacional, 2005).

Esta instancia –de carácter ambulatoria e implantada en el ámbito local-, se encuentra destinada a brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes (NNA) y a sus familias, quienes se encuentren en situación de vulneración de derechos o de exclusión social. De esta forma, fortalece el sistema comunal de protección de los derechos de NNA vulnerados, mediante la “articulación coordinada de diversas entidades y recursos, permitiendo la reinserción social, favoreciendo el diseño de políticas locales con un enfoque intersectorial y territorial a favor de la infancia” (Servicio Nacional de Menores, 2015). Si bien, en el país existe una Política Nacional de Infancia, ésta no define el accionar ni los procedimientos a realizar en torno a la temática, por lo que son las OPD -guiadas por los lineamientos técnicos establecidos-, las encargadas de elaborar e implementarlas en las respectivas comunas.

Debido a lo anterior, es que en el primer semestre de 2018 fue presentado el proyecto de extensión relevante realizado por el Centro de Investigación e Intervención Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Bío Bío (UBB), en conjunto con las OPD de la región de Ñuble, denominado “Formulación participativa de la Política Local de Infancia y Adolescencia (PLIA) y Desarrollo de Modelo de Acompañamiento Familiar Comunitario (AFC) en comunas de la nueva región de Ñuble”. En esta iniciativa -con denotación intersectorial entre OPD, UBB y otras instituciones- comprende a un total de 18 de las 21 comunas de Ñuble, contemplando 3 etapas (formación, diseño e implementación de la política) con una extensión de 2 años; en este proyecto, además de los equipos OPD, participan representantes del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y de la Red de Infancia y Adolescencia (RIA) de cada comuna involucrada.

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de abordar las dinámicas intersectoriales que desarrollan las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) en el marco de la implementación de politicas públicas de infancia en los territorios, por ende, resulta relevante considerar los enfoques resultantes de la evolución conceptual que posee la intersectorialidad e integralidad en el marco de las políticas públicas y modelos de gestión.

Desde la perspectiva de la actual situación social que enfrenta América Latina -relacionada a los cambios significativos experimentados en materia de políticas públicas con enfoque social-, para Repetto (2012) queda evidenciado que la multidimensionalidad que caracteriza a los problemas sociales no puede ser enfrentadas desde el Estado a través de intervenciones sectoriales, debido a la multidimensionalidad que éstos mismos poseen. Más aún, el abordaje de las demandas de bienestar que enfrenta la población infantil en los diversos territorios del país (Cuenca et al., 2016).

Es así, como el concepto de intersectorialidad comienza a cobrar fuerza y sentido, debido a que “es necesaria no sólo por razones de eficiencia, sino también porque las características de los problemas sociales se manifiestan cada vez más complejas e interrelacionadas.” (Repetto, 2009b, pp. 11-12). Bajo la misma línea, Sepúlveda (2009), determina como indispensable la reflexión de variados sectores de la sociedad para poder construir acciones orientadas a satisfacer íntegramente a las necesidades de esta. De esta forma, el principio de intersectorialidad se encuentra presente en la conformación de las bases técnicas que guían la implementación de las políticas de infancia que trabajan las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) desde su conformación (Servicio Nacional de Menores, 2015), puesto que las vulneraciones de derechos que enfrenta la infancia, deben ser abordados desde diversas carteras de gobierno, bajo miradas intersectores.

En materia de conceptualización de la dinámica intersectorial, para Junqueira e Inojosa (1997) la intersectorialidad es entendida como la “articulación de saberes y experiencias en el planeamiento, la realización y la evaluación de acciones para alcanzar un efecto sinérgico en situaciones complejas, con miras al desarrollo social, superando la exclusión social.” (Junqueira e Inojosa, 1997). En tanto, Cunill-Grau (2014a) la realiza mediante su enfoque en la naturaleza múltiple de la necesidad social, la cual, hace necesario su abordaje articulado a través de distintos servicios; a saber:

“La intersectorialidad(…)implica que diversos sectores gubernamentales no sólo entreguen a un mismo público específico los servicios que son propios de cada uno, sino que de manera articulada atiendan necesidades sociales o prevengan problemas que tienen complejas, diversas y relacionadas causas en sus orígenes” (Cunill-Grau, 2014a, p.8).

De esta forma, para Cunill-Grau, Fernández y Theza (2013) es observable el papel que juega la multidimensionalidad del desarrollo social en torno a la creación y avance de estas nuevas políticas de protección social, las cuales “declaran tener la integralidad como fin y la intersectorialidad como medio para propender a ella.” (p.21). Para Cunill-Grau (2014b), la intensidad de la intersectorialidad, comprende un proceso político que implica la integración, la inclusividad y la mancomunidad, siendo posible mediante la aceptación de la existencia de una problemática social y transversal, que no puede ser resuelta eficiente y exclusivamente por un sector.

Se hace indispensable mencionar que la gobernanza es -bajo la teoría-, el marco político e institucional “que interviene en el proceso de toma de decisiones para el abordaje de la intersectorialidad en la formulación de políticas públicas, respaldado por un marco jurídico/ normativo.” (Comité Técnico Intersectorial del SICA, 2017, p.9). En la práctica, son los procedimientos y normativas que orientan los lineamientos de los diferentes sectores institucionales. Es así, como la gobernanza de la dinámica intersectorial implica construir en conjunto, para lo cual se requiere: un liderazgo compartido, capacidades específicas grupales, y una instancia que sirva como animador/facilitador que otorgue impulso y seguimiento a los procesos intersectoriales (Comité Técnico Intersectorial del SICA, 2017). De esta forma, las OPD, se ven influenciadas a desarrollar dinámicas de gobernanza para la toma de decisiones en torno a sus áreas de trabajo.

Tal como ha sido mencionado con anterioridad, Cunill-Grau (2014b) establece 2 premisas que se encuadran bajo la lógica del fundamento técnico y político que posee la dinámica intersectorial; primero, que la integración entre sectores posibilita la búsqueda de soluciones integrales -lo que se traduce en la planificación y ejecución intersectorial de todas las políticas públicas que busquen soluciones integrales-, y segundo, que las diferencias provenientes de la multiplicidad de sectores resultan productivas en la resolución de las problemáticas sociales; esto, sobre la base de que compartir los recursos propios de cada sector, genera mejores soluciones, por ende, las Oficinas de Protección de Derechos, combinan el trabajo sectorial de salud, educación, policías, asistencialidad municipal, focalización, vivienda, etc.

Finalmente, para Castell (2003) se hace indispensable identificar a la intersectorialidad como un proceso que amerita ser pensado, planeado y programado, reconociendo a su vez, la existencia de 3 factores que intervienen en su desarrollo.

De esta forma, el trabajo intersectorial de las Oficinas de Protección de Derechos se ve sometido a planes de trabajo y el desarrollo de actividades en conjunto entre los diversos sectores con presencia en el territorio, para el abordaje de la promoción y protección de los derechos de niños y niñas. De esta forma, la dinámica intersectorialidad es asumida como un requisito primordial para la formulación de un sistema que permita abordar de manera global los desafíos para la garantía de derechos (MIDEPLAN, 2009) de los niños, niñas y adolescentes de las comunas.

Para diversos autores, existe una relación entre la coordinación y la integralidad, la cual permite diferenciarla de las dinámicas intersectoriales (Arcos-Griffiths et al., 2016; González-Burboa et al., 2017); es así, como para Repetto (2012) la coordinación, independiente si ésta sea de carácter acotado o amplio, emerge como un “medio fundamental (…) para conformar abordajes, prácticas de gestión y movilización de recursos capaces de dar cuerpo a intervenciones más integrales en la política social latinoamericana” (p.112). En tanto, Ilari (2015) determina que, para la existencia de dinámicas integrales, debe existir coordinación en su mayor grado posible, utilizándose mecanismos que fusionen programas o unidades organizativas

Cunill-Grau (2014b) señala que la premisa clásica, es que la Intersectorialidad es un mecanismo para alcanzar la integralidad, producto de una evolución en las políticas sociales latinoamericanas. Debido a los significativos cambios percibidos por este tipo de políticas, es que nace la idea de que, para lograr estructurar respuestas eficaces a problemáticas sociales complejas, es menester requerir de políticas intersectoriales de alta intensidad, es decir, políticas integrales (Cunill-Grau 2013; Travi, 2017). Según Arroyo (2007) la generación de políticas sociales con enfoque integral implica “un trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas y consistentes por tipo de prestaciones” (p.7).

Con lo anterior, no se busca estructurar al modelo de gestión intersectorial de política social como errado, poco eficiente o problemático en materias de gestión o coordinación, sino que, tanto para Cunill-Grau, Fernández y Thezá (2013) como otros autores, ha quedado demostrado que el logro de mayores grados de efectividad de las políticas sociales exige una gestión intersectorial concebida como algo más que coordinación, conexión o agregación de sectores gubernamentales con otros sectores o actores (Cecchini y Martinez, 2011; UNESCO, 2004; Horwath y Morrison, 2007; Corbett y Noyes, 2008; Repetto, 2009a; Winkworth y White, 2011; Cunill-Grau, 2005 y 2013). Es decir, para el completo, eficaz y efectivo desarrollo de este tipo de políticas, es necesario avanzar hacia un enfoque de carácter integral.

En base a lo anterior, el presente artículo presenta resultados relevantes de una investigación de carácter cualitativo que tomó como objeto de estudio, la gestión intersectorial desarrollada por las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) de las comunas de la región de Ñuble, Chile. La pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los elementos que favorecen la dinámica intersectorial en las redes de protección de infancia, en las comunas de la región de Ñuble? La principal motivación de este trabajo fue distinguir los elementos que favorecen el trabajo intersectorial en las redes de protección de infancia, estableciendo su utilización y evidenciar si su aplicación incide en el logro de mayor eficiencia en el trabajo realizado por las OPD de este territorio.

2. Método

El objetivo de la investigación fue analizar los elementos que favorecen la dinámica intersectorial en las redes de protección de infancia en las comunas de la región de Ñuble. Para lo anterior, se estableció un método fenomenológico de tipo no experimental y descriptivo, cuyo objetivo es el de exponer las características de los fenómenos, o cómo señala Vieytes (2004) “el objeto de estudio es ya conocido o hemos logrado definirlo y nuestro interés se centra entonces en describirlo. Describir en la investigación cualitativa significa medir. La medición ofrece al investigador un conocimiento exhaustivo del objeto o alguno de sus objetos” (p.93).

Para aquello, se establece un diseño de investigación de tipo cualitativo, puesto que, este “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991, p.358), basado en la observación documental y el análisis de discursos de fuentes primarias y secundarias.

Se utilizaron como técnicas de recolección de información entrevistas semiestructuradas a actores claves y análisis documental; esta última técnica, debe ser entendida como “(…) un sistema convencional de signos que permite representar el contenido de los documentos con el fin de encontrar aquellos pertinentes en respuesta a preguntas sobre un tema” (Rubio-Liniers, 2004, p. 2). Esta modalidad de investigación comprende “el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas” (Dulzaides y Molina, 2004, p.2).

Los sujetos entrevistados corresponden a seis de los nueve encargados comunales de las oficinas OPD de la región de Ñuble, seleccionados de forma aleatoria y que presentan las siguientes oficinas: 1. OPD Chillán: comuna de Chillán, 2. OPD Manos unidas por niños, niñas y adolescentes comunas de Ninhue, Cobquecura y Quirihue. 3. OPD Cordillera Ñuble: comunas de Pinto y San Ignacio, 4. OPD Resguardando tus sueños: San Nicolás y Portezuelo, 5. OPD San Carlos comuna de San Carlos, 6. OPD Valle del Sol comunas de Quillón y Bulnes. Las entrevistas fueron de carácter confidencial, audiograbadas y los actores aceptaron el uso de la información entregada bajo el carácter de anonimato en base a consentimiento informado aprobado por la Universidad de Concepción.

El análisis documental incluyó a) Resoluciones del Servicio Nacional de Menores, respecto a la implementación de las Oficinas de Protección de Derechos, b) leyes, normativas y reglamentos de protección de derechos de NNA en Chile, c) Actas del Congreso sobre leyes vinculadas a la operatoria de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile.

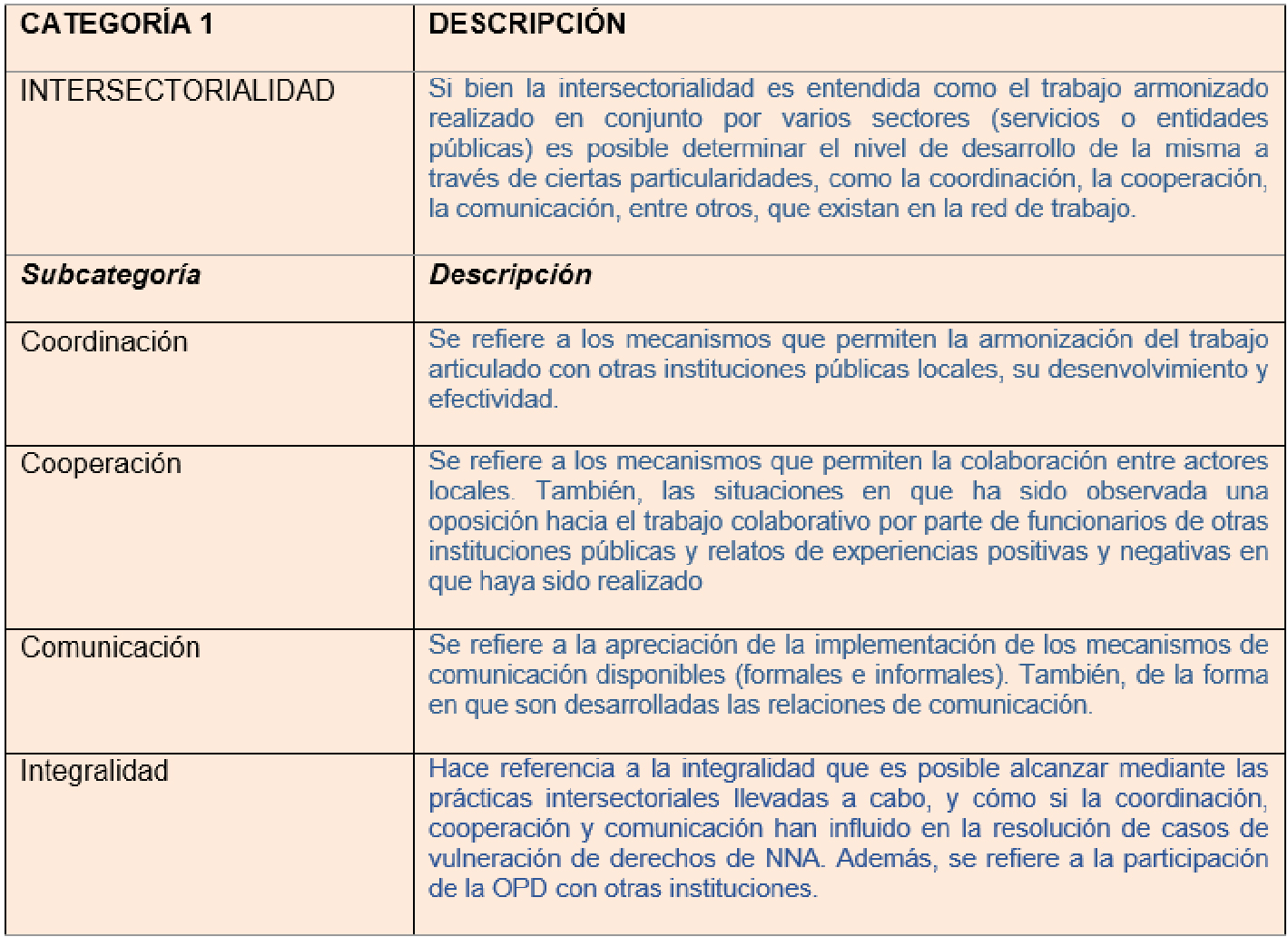

Para el análisis de información se transcribieron las entrevistas y se sometieron a análisis de códigos abiertos en Software Atlas.ti versión 8.0. Se organizó la información relevante en torno a Matriz de Categorías confeccionada previamente en base a elementos teóricos de la Intersectorialidad. La documentación sometida a análisis documental fue analizada mediante el mismo software, examinando los códigos asociados a las categorías de análisis previamente establecidas y descritas en Tabla 1; posteriormente se trianguló la información de ambas técnicas utilizando el mismo software.

Para el presente artículo, se evidenciarán los resultados de la categoría denominada Intersectorialidad y las cuatro subcategorías, confeccionadas para la comprensión de las dinámicas internas de las redes de protección de derechos de la región de Ñuble.

3. Resultados

Frente a la pregunta de investigación ¿Cuáles son los elementos que favorecen la dinámica intersectorial en las redes de protección de infancia, en las comunas de la región de Ñuble?. y poder analizar dichos elementos, se observan los principales hallazgos de la investigación en las cuatro subcategorías de análisis previamente definidas.

a) Coordinación

Como se mencionó en la introducción, las Oficinas de Protección de Derechos funcionan bajo los componentes metodológicos de protección de Derechos, de gestión intersectorial, articulación territorial y participación de la niñez. En la medida que estos componentes desarrollan acciones coordinadas, complementarias y colaborativas, permiten la eficiente planificación del programa OPD en materias de prevención, promoción y protección de derechos de NNA.

Es así que, mediante el análisis de la información entregada por los coordinadores de las OPD de la región de Ñuble, ha sido posible identificar los mecanismos utilizados en la coordinación del trabajo articulado de las redes de protección a la infancia de cada comuna, siendo éstos: correo electrónico institucional, Ficha de derivación, Ficha de acogida, Ficha de rendición de antecedentes, oficios, memorandum, cartas, diálogo directo en las mesas de trabajo de la Red de Infancia y Adolescencia (RIA), entre los mecanismos formales, y llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes vía WhatsApp, entre los mecanismos informales.

De los mecanismos de coordinación anteriormente señalados, las llamadas telefónicas, el correo electrónico institucional y el diálogo directo entre los integrantes de la red en instancias laborales producido en las mesas de trabajo son considerados (en orden de relevancia) los más efectivos para cumplir con los objetivos OPD. Se señala la efectividad de WhatsApp en instancias que requieren una coordinación específica con algún integrante del equipo o de la red.

De carácter formal, el correo electrónico institucional aparece mencionado como el medio por excelencia, debido a su utilización con diversos fines, entre ellos “para convocar, para solicitar información, para derivar casos, para solicitar algún apoyo, recurso…” (Actor 6, 19 de noviembre de 2018), sin embargo, los coordinadores poseen visiones contrapuestas respecto a la eficiencia del mismo. Si bien, existen OPD en que es utilizado como medio principal de coordinación (Actor 3, 2018), parte de los coordinadores coinciden en la necesidad de utilizar este mecanismo como elemento de respaldo a las gestiones realizadas previamente mediante vía telefónica con otras instituciones locales; es así como uno de los funcionarios menciona que “claramente hay instituciones que requieren muchas veces el respaldo, el verificador y ahí mediante correo electrónico a lo mejor, pueden hacer la consulta y yo les hago la retroalimentación.” (Actor 1, 16 de agosto de 2018). De la misma forma coincide el entrevistado 4, al declarar que:

“…se hacen muchas veces las retroalimentaciones por teléfono, cuando se requiere información o vía correo electrónico también, nos preguntan “estoy preguntando por el caso de tal y tal persona y ahí se hace la retroalimentación para tener un respaldo porque a veces igual suele pasar que a lo mejor por teléfono se hizo la coordinación, pero yo igual me respaldo con un correo; “estimada según lo conversado vía telefónica con fecha tanto, le envío los antecedentes proporcionados en la coordinación telefónica que tuvimos tal día” porque a veces la comunicación por teléfono queda ahí o sea uno puede decir “yo te dije” y la otra me puede decir “ es que no poh”, entonces el respaldo por correo electrónico porque siempre hay que resguardarse…la memoria es frágil.” (Actor 4, 14 de noviembre de 2018).

Las llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp -catalogados como informales por los coordinadores OPD-, aparecen como los mecanismos de coordinación más rápidos y utilizados al momento de realizar gestiones al interior del equipo y con las instituciones de la red comunal.

Las llamadas telefónicas son utilizadas no sólo por la rapidez de respuesta que aseguran, sino porque favorecen el diálogo necesario en materia de coordinación. A pesar de esto, existen experiencias de malos entendidos producidos en estas llamadas, por lo que es posible inferir que la coordinación realizada vía telefónica queda condicionada a la capacidad de recepción de información de quien recibe el llamado (Actor 3, 2018).

En tanto, la aplicación WhatsApp aparece como un mecanismo de coordinación en situaciones específicas o urgentes, que requieran de “una comunicación concreta y directa” (Actor 2, 16 de agosto de 2018). A pesar de sus buenos resultados, se intenta evitar su utilización, debido a que los mensajes de este tipo no son validados como medios de verificación del trabajo realizado (Actor 6, 2018).

Las mesas de trabajo de las redes comunales de protección a la infancia son otro mecanismo de coordinación validado por los coordinadores OPD, debido a que favorecen el diálogo directo entre funcionarios representantes de las instituciones; permiten, además, la solución directa de conflictos y/o confrontaciones de ideas que pudiesen acontecer en relación a la resolución de un caso de vulneración de derechos o planificación de actividades.

De esta forma, se evidencian las técnicas y herramientas formales e informales que marcan los mecanismos de Coordinación que poseen las Redes Locales de Protección de Derechos de la región de Ñuble. Destaca la necesidad de formalidad que destacan en los discursos los actores, lo que responde a los principios de escrituración y legalidad burocrática propias de la administración pública chilena.

b) Cooperación

Es posible determinar la existencia de resultados exitosos en materia de cooperación, en el trabajo interdisciplinario realizado en el interior de las redes de protección a la infancia de las comunas de la región de Ñuble. Entre estos resultados, es posible mencionar la gestión cooperativa en la realización de actividades y seminarios (Actor 1, 2018; Actor 4, 2018; Actor 6, 2018), la constitución de la Red OPD Ñuble con el objetivo de crear la política local de infancia (Actor 1, 2018), capacitaciones para jóvenes en mediación escolar (Actor 2, 2018), la creación de protocolos de derivación local (Actor 2, 2018), la construcción de metodologías de análisis de casos (Actor 2, 2018) y resoluciones de casos de vulneraciones de derechos de NNA causadas por carencias presentes en el hogar, tales como desempleo, carencia de útiles escolares, malnutrición, malas condiciones de la vivienda, entre otros (Actor 3, 2018; Actor 4, 2018).

En el análisis de la información, fue posible determinar ciertos mecanismos que favorecen la cooperación del trabajo articulado, entre los cuales se encuentran el diálogo directo (Entrevistado 1, 2018; Entrevistado 2, 2018; Entrevistado 5, 2018), el conocer al funcionario de la otra institución (Entrevistado 1, 2018; Entrevistado 3, 2018; Entrevistado 4, 2018), la realización de buenos documentos, buena campaña publicitaria y comunicacional, de forma de informar a los demás funcionarios de la red sobre la importancia de su cooperación (Entrevistado 2, 2018), el establecer objetivos claros para las instancias de trabajo (Entrevistado 5, 2018), la validación que posee la oficina en la comuna (Entrevistado 6, 2018) y el sentido de pertenencia al territorio (Entrevistado 1, 2018, Entrevistado 3, 2018; Entrevistado 4, 2018)

No obstante, la consideración positiva de los coordinadores frente a la disposición de las instituciones a cooperar, existen experiencias negativas en torno a la cooperación.

Gran parte de los coordinadores OPD han enfrentado situaciones que impidieron el trabajo cooperativo -algunos con mayor frecuencia que otros-, siendo específicamente éstas: la negación por parte de Organismos Centralizados al acceso de información de un niño o niña (Red Chile Crece Contigo), sustentada en la ley de derechos y deberes del paciente (Entrevistado 1, 2018); la falta de procedimientos adecuados al trato correcto hacia la infancia, por parte de Carabineros de Chile (Entrevistado 1, 2018); por solicitudes más amplias que el ámbito de acción disponible de la OPD (Entrevistado 3, 2018) y específicamente desde Tribunales de Familia (Entrevistado 5, 2018); y el cuestionamiento hacia la realización de políticas OPD, desde otros programas de la red de infancia (Entrevistado 2, 16 de agosto de 2018).

Además, han existido situaciones relacionadas con la resistencia de cooperación por parte de funcionarios de instituciones locales. Ante estos casos, los funcionarios OPD actúan de diversas formas, las cuales no poseen un orden predeterminado. Entre las más recurrentes se encuentran la información de la situación a las autoridades correspondientes (por ejemplo, si es un establecimiento educacional municipal quien se resiste a cooperar, se informa al Departamento de Educación Municipal). Segundo, la reiteración de invitaciones dirigidas a instituciones no-cooperadoras, con el objetivo de incentivar su participación y cooperación en las instancias de trabajo. Y por último, la invitación de autoridades que respalden las actividades planificadas, de forma de fomentar la cooperación y disminuir su resistencia entre los integrantes de las redes de protección a la infancia:

“La forma que nosotros usualmente buscamos que los recursos o que la coordinación sea efectiva es poniendo la temática, las problemáticas sobre la mesa con la mayor cantidad de variables posibles, para sacar un poco a la gente de la linealidad de su análisis y explicar que lo que vamos a hacer tiene un trasfondo. Entonces, si les da lo mismo (risas) podemos utilizar por ejemplo, invitar a la supervisora técnica del Servicio Nacional de Menores, o invitar al señor alcalde, o invitar a alguna autoridad que le de peso y respaldo a lo que estamos queriendo hacer.” (Entrevistado 2, 16 de agosto de 2018).

c) Comunicación

En la implementación de los mecanismos formales de comunicación, existe divergencia en el discurso de los coordinadores, debido a que el mecanismo utilizado por excelencia es el correo electrónico institucional, siendo empleado tanto como canal específico de comunicación y como medio de respaldo ante gestiones realizadas con anterioridad mediante mecanismos informales.

Para el entrevistado 2 (2018), esta diferencia en la implementación de los mecanismos formales de comunicación reside en la notoria falta de utilización de los mismos, debido a que sobre todo en las comunas “prima mucho más el compadrazgo (…) se deja muy de lado lo formal (…) Una información que va hacia otra institución puede ser que no te llegue por correo electrónico… entonces los canales de comunicación necesitan ser más técnicos” (Entrevistado 2, 16 de agosto de 2018).

Por otro lado, para el entrevistado 1 (2018) esta diferencia radica en la esencia misma de los mecanismos formales, debido a que dificultan la comprensión de las peticiones de las instituciones:

“(…) hay mecanismos informales.. o sea, el llamado telefónico de repente es mil veces más efectivo que llegue un correo, que llegue una carta, un oficio, porque muchas veces no se entiende que…o bien, la institución no se dio a entender adecuadamente ¿ya? y nosotros entendimos algo distinto. En cambio, en una conversación telefónica o en una conversación, en una reunión de coordinación si se pueden aclarar algunos aspectos” (Entrevistado 1, 14 de agosto de 2018).

En tanto, existe una opinión generalizada sobre el aporte de los mecanismos informales de comunicación en la realización del trabajo. Es así como, WhatsApp, mensajes de texto y llamadas telefónicas son utilizados recurrentemente como mecanismos de comunicación entre los integrantes del equipo OPD e integrantes de la red, debido a la rapidez y fluidez que entregan en la respuesta de requerimientos puntuales. Bajo esta línea, el entrevistado 6 comenta que “los mecanismos informales funcionan, para la rapidez, cuando tú necesitas algo urgente, necesitas más que nada, “pedirle el favor a la otra institución”.” (Entrevistado 6, 19 de noviembre de 2018).

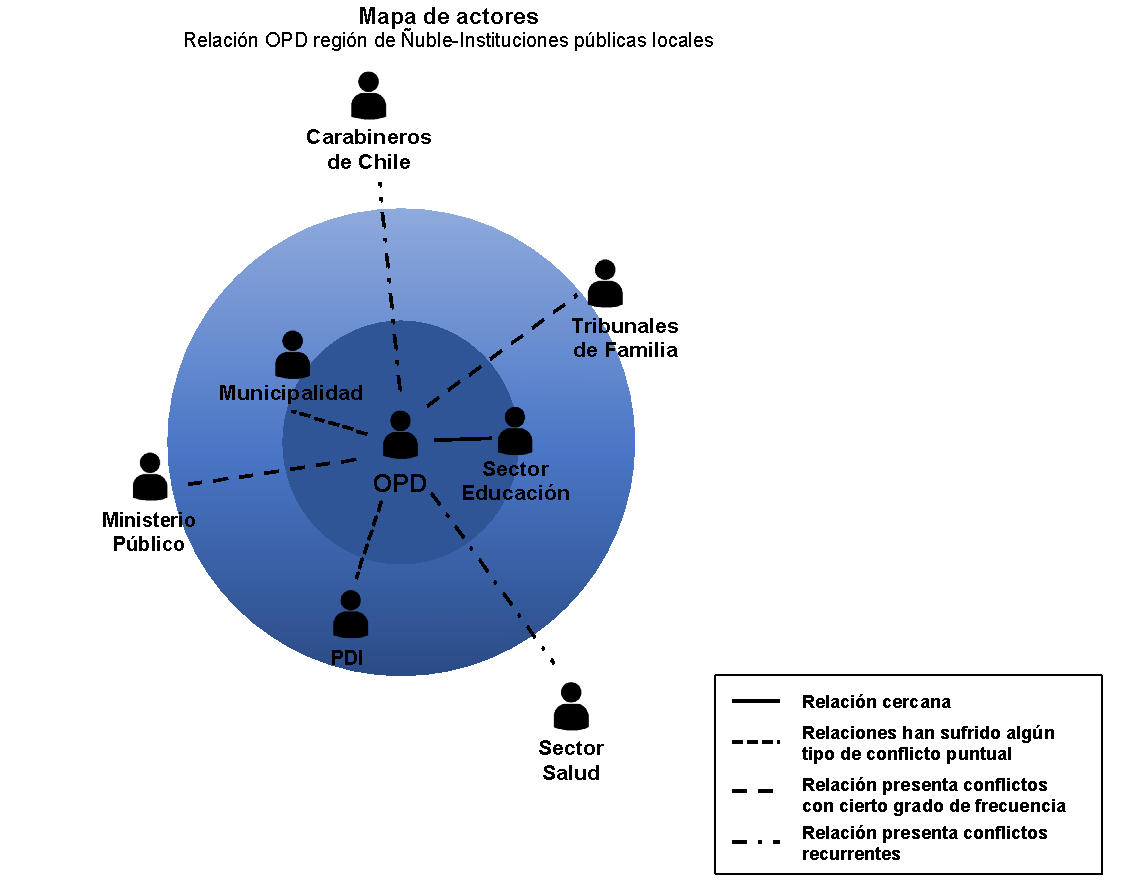

Al interior de las redes de protección a la infancia predominan las relaciones de comunicación de carácter horizontal, tanto al interior de los equipos OPD como con los integrantes de otras instituciones públicas locales. La excepción radica en las relaciones con Tribunales de Familia, Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y Ministerio Público, instituciones con las cuales se mantiene una comunicación de tipo más vertical; y en ciertas redes, con el sector salud, debido a la naturaleza propia de las instituciones del Poder Judicial y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y a problemas específicos en torno a cooperación y coordinación con estas mismas instituciones, produciendo, consecuentemente, comunicaciones más verticales y poco fluidas.

Tras el análisis de la información entregada por los coordinadores de las OPD de la región de Ñuble, es posible determinar las relaciones de cercanía de las OPD con otras instituciones públicas locales, las cuales pueden ser observadas en la figura 6.1. Las relaciones de cercanía fueron establecidas mediante la sistematización del discurso de los coordinadores OPD de Ñuble, en materia de coordinación, cooperación y comunicación interinstitucional.

d) Integralidad

Mediante el análisis de la información entregada por los actores claves, es posible observar la frecuente participación de las oficinas en programas y/o actividades con otras instituciones. Además, es posible visualizar la existencia de experiencias en que las OPD se han coordinado, comunicado y/o cooperado con recursos de diversa índole con otras instituciones locales, destacando el aporte financiero en la gestión y compra de colaciones para actividades realizadas con el sector educación.

Asimismo, gran parte de los coordinadores coinciden que la coordinación, cooperación y/o comunicación han sido elementos favorecedores en la resolución exitosa de casos de vulneración de derechos de NNA de las comunas. Sin embargo, el entrevistado 2 realiza hincapié en que, muchas veces, el cese de la vulneración de derechos que haya sufrido un NNA responde a factores externos al trabajo institucional:

“Todos nos coordinamos, todos decimos “ya este chico va a tal lugar, este chico va a tal lugar, tenemos tal problema”, pero nadie hace un trabajo en coordinación, nadie hace un trabajo complementario. Todos tenemos miedo a la intervención… a la sobre intervención, pero nadie sabe cómo funciona la intervención complementaria (…) Ha habido casos en los que la vulneración de derechos se detiene, se interrumpe, pero no necesariamente por la coordinación de la red (…) Porque la mamá se asusta y deja de golpearle, porque está siendo intervenido por un programa, porque la gente aprende algo con respecto a lo que significa la crianza de sus hijos. No porque necesariamente nosotros nos pusimos de acuerdo “ya, tú haz esto y tú haz esto otro.” (Entrevistado 2, 16 de agosto de 2018).

En tanto, no es posible observar la presencia de lógicas integrales, ni de lógicas de sistematización de coordinación de forma continua. La excepción al caso sería la comuna de San Nicolás, en la cual se observa un discurso pro-integralidad en el trabajo de las temáticas de infancia y adolescencia, por parte del gobierno local, los funcionarios de la red y los miembros del equipo OPD.

De esta forma, no se evidencian niveles de integralidad en los discursos dados por los actores claves, sin embargo, se evidencian altos niveles de coordinación y comunicación entre la institucionalidad que pertenece a la Red de las OPDs, sin embargo, no se observan elementos como señala Arroyo (2007), respecto a articulación comunitaria, de instituciones sociales o familias. Tampoco se observan elementos que releven la dimensión de derechos de los sujetos, en este caso, los NNA. En conclusión, no es posible observar una dinámica integral en las redes de protección de las comunas, debido a que no se presenta la utilización de dispositivos de fusión de programas o unidades organizativas para alcanzar el mayor grado posible de coordinación (Ilari, 2015).

Finalmente, a modo de síntesis de la categoría, es posible determinar la existencia de dinámicas intersectoriales en las redes de protección de la infancia de las comunas de Ñuble, debido a la presencia de mecanismos de coordinación (los que propiciarían el objetivo de la articulación efectiva de las redes de protección de la infancia, traducidos en sistemas de protección locales de derechos) y la presencia de cooperación y comunicación en el trabajo interinstitucional. Se visualizan compromisos desde los gobiernos locales hacia la infancia y juventud. Sin embargo, las OPD de Ñuble poseen múltiples carencias, las cuales necesitan ser resueltas, de forma de otorgar un servicio de mayor calidad en el trabajo con NNA.

4. Discusión

Esta investigación tuvo como objetivo realizar el análisis de los elementos que favorecen las dinámicas intersectoriales en las redes de protección de infancia, específicamente en las OPD de las comunas de la región de Ñuble. Es así, como en base a la información obtenida, fue posible determinar una serie de elementos que favorecen la intersectorialidad en el trabajo realizado por las OPD.

En términos generales, entre los hallazgos más relevantes del estudio, se destaca la existencia de mecanismos de coordinaciones formales e informales, logrando estos últimos, una gran efectividad en la realización del trabajo. Como señaló Cunill-Grau, (2014a) la coordinación siempre es importante para asegurar que las diversas organizaciones y sectores encargados de implementar una política no produzcan redundancias o inconsistencias.

Esta coordinación, sería consecuencia de la rapidez y la facilidad de diálogo que entregan los mecanismos informales -tales como llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes vía WhatsApp-, muchas veces indispensables para lograr el éxito de las acciones de la oficina. Sin embargo, es necesario señalar la necesidad de los mecanismos formales en la gestión del trabajo de la OPD, debido a su utilización como instrumentos de respaldo en la coordinación de planificación de actividades y resolución de casos de vulneración de derechos de NNA, que concuerda con los principios de racionalidad legal/normativa señalada por Offe (1988) y que son propias de los sistemas de monitoreo y control de gestión de la Administración Pública chilena post burocrática (Contreras, 2018).

De la misma forma, se observan arraigadas dinámicas de cooperación en el trabajo del programa OPD en la región de Ñuble, destacándose como los principales elementos facilitadores: el diálogo directo, la relación interpersonal entre funcionarios de instituciones públicas, el sentido de pertenencia al territorio y la validación -por parte de otras instituciones, del trabajo realizado en las comunas, donde se destaca como mecanismo de coordinación, el trabajo de mesas territoriales, o reuniones de trabajo, compuestas por actores sectoriales que abordan las problemáticas y gestionan casos de vulneraciones de NNA. Respecto a este último mecanismos, Paulo-Bevilacqua y Baáibar-Ribero (2019) expresan que las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales componen un espacio de coordinación y articulación y constituyen un espacio de coordinación y articulación de políticas públicas sociales en el ámbito territorial (p.66), por ende, las Mesas de Trabajo son un mecanismo que favorece el capital social entre funcionarios públicos, que se transforma en un elemento facilitador de la coordinación, y por ende, de la gestión intersectorial. Se destaca en el caso, la utilidad que le otorgan a las Mesas de Trabajo, situación disímil con el estudio realizado por Contreras, Rojas y Contreras (2015), que observó con entrevistas a funcionarios públicos que trabajan en programas de infancia, pero a nivel nacional, que la participación en mesas interinstitucionales no era eficiente ni provechosa “para los entrevistados los mecanismos formales o institucionales de coordinación resultan escasos, su calidad se evalúa como deficiente y no suelen tener suficiente capacidad resolutiva” (p.93)

De esta forma, en materia de Cooperación, las redes de trabajo de las OPD evidencian relaciones microsociales marcadas por el trabajo de los funcionarios públicos como describe Wright (1988), por cuanto el capital social es un elemento distintivo en materia de cooperación, pues como se señalan los actores, el conocimiento previo entre funcionarios, el diálogo directo, la sensibilización de la importancia de la cooperación en materia de infancia en otros funcionarios, son elementos determinantes en el éxito de las acciones abordadas de forma cooperativa. Finalmente destaca del trabajo de cooperación, los elementos de Gobernanza intersectorial que señala el Comité Técnico Intersectorial del Sistema de Integración Centroamericana SICA (2017), por cuanto en el caso observado evidencian capacidades grupales y liderazgo compartido en el actuar de las Redes de Protección de Derechos.

Asimismo, es menester mencionar la existencia de fluidas relaciones de comunicación -de carácter horizontal-, entre los integrantes de los equipos OPD y de las redes de protección. Entre los mecanismos empleados en las dinámicas de comunicación, destaca la utilización de mecanismos formales e informales (tales como llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp), siendo éstos de gran aporte en la realización del trabajo.

Sulbrandt (2005) en Cunill-Grau (2014b) explica que, mientras más canales de comunicación estén abiertos y más omnidireccionales sean, mayores son las oportunidades para la acción intersectorial (p.35), por ende, la deficiente comunicación y cooperación expresada por actores como Salud, Policías (carabineros) y tribunales del poder judicial, afectaría la gestión intersectorial que desarrollan las redes de protección de derechos de infancia. Misma situación queda expresada en un estudio efectuado en Brasil, a programas de infancia, que revela una desarticulación de la red de trabajo, falta de comunicación producto de la falta de un idioma en común, producto de las culturas organizacionales de los sectores (Silva et al., 2019).

En un estudio efectuado a programas sociales de primera infancia en Montreal, Bilodeau (2019) concluye que la integración presenta dificultades políticas o administrativas: la superposición de políticas, programas e instrumentos que se vuelven contradictorios o inconsistentes, las relaciones de poder entre sectores y entre niveles de gobernanza, o sistemas de financiación y auditoría sectoriales, entre otros, por ende, al no ser una política diseñada de forma integral, sino intersectorial, no se logran evidenciar prácticas homogéneas en las redes, respecto al abordaje integral de la política pública de protección de derechos de infancia.

De esta forma, se puede asumir que, la Gestión Intersectorial de las Redes de Protección de Derechos de la región de Ñuble, presentan un bajo nivel de intersectorialidad, por cuanto se evidencia un abordaje inclusivo desde la planeación de acciones conjuntas, pero no se generan elementos de mancomunidad.

No obstante, este estudio presentó limitaciones tales como el tamaño de la muestra de actores y corresponde exclusivamente a un ejercicio acotado a un territorio regional dentro del país, considera como fortaleza el tener una visión general de diversos tipos de territorios comunales, que representan resultados asociados a las gestiones locales de municipios diversos, a la vez, los resultados sirven como antecedente para revisar un nuevo modelo de intervención territorial en el contexto de la política de infancia en Chile, con el nuevo Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia en reemplazo del antiguo Servicio Nacional de Menores (SENAME) y en consideración al contexto nacional de discusión de un proceso Constituyente que debe dar respuesta a las garantías de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para una nueva Constitución chilena.

Bibliografía

Arcos-Griffiths, E.; Vollrath-Ramírez, A.; Muñoz-González, L.A.; Sánchez-Segura, X. (2016b). "Comprensión de la gestión de la política pública de protección integral de la infancia en Chile". Revista Gerencia y Políticas de Salud, 15(31), pp 52–62. https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps15-31.cgpp

Arroyo, D. (2007). Lineamientos de Políticas Sociales—Documento 1. Ministerio de Desarrollo Social de Argentina.

Bevilacqua, L. P.; Ribero, X. B. (2019). "Tramas fallidas en la intersectorialidad de la política asistencial uruguaya". Prospectiva: Revista de Trabajo Social e Intervención Social, 27 (ene.-jun), pp 55–82.

Bilodeau, A.; Laurin, I.; Clavier, C.; Rose, F.; Potvin, L. (2019b). "Multi-Level Issues in Intersectoral Governance of Public Action: Insights from the Field of Early Childhood in Montreal (Canada)". Journal of Innovation Economics Management, 30(3), 163–190.

Castell, F. (2003). Intersectorialidad y Sistemas de Salud, la experiencia Cubana. Disponible en http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/20_intersectorialidad.doc (Consultado 01/11/2020).

Cecchini, S.; Martínez C.R. (2011). Protección social inclusiva en América Latina: Una mirada integral, un enfoque de derechos (1. ed). Naciones Unidas: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-integral-un-enfoque-derechos Consultado (5/11/2020).

Comité Técnico Intersectorial del SICA. (2017). Metodología para el abordaje intersectorial. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en: http://www.fao.org/3/i8996es/I8996ES.pdf (Consultado 01/11/2020).

Contreras, J. (2018). "Gestión por resultados en las políticas para la superación de la pobreza en Chile". Revista Enfoques, 16(28), pp 27. Disponible en http://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno/article/view/472 (Consultado 12/12/2020).

Contreras, J.I.; Contreras, L.; Rojas, V. (2015b). "Análisis de programas relacionados con la intervención en niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos: La realidad chilena". Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 14(1), pp 89–102. Disponible en https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol14-Issue1-fulltext-528 (Consultado 01/12/2020).

Corbett, T.; Noyes, J. (2008). Human services systems integration: A conceptual framework. Institute for Research on Poverty Madison. Disponible en https://irp.wisc.edu/publications/dps/pdfs/dp133308.pdf (Consultado 05/10/2020).

Cuenca, R.; Carrillo, S.; Puémape, F. (2016b). "Mirando al Estado desde la intersectorialidad y la intergubernamentalidad: El caso de la Iniciativa Aprende Saludable". Revista de Ciencia Política y Gobierno, 3(6), pp 207–229.

Cunill-Grau, N. (2014a). "Resistencias a la colaboración interinstitucional. Aprendizajes para la implementación de las nuevas políticas sociales". Documentos y aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 14(23), pp 7-32.

Cunill-Grau, N. (2014b). "La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales: Un acercamiento analítico-conceptual". Gestión y política pública, 23(1), pp 5–46.

Cunill-Grau, N.; Fernández A, M.; Thezá Manríquez, M. (2013). "La cuestión de la colaboración intersectorial y de la integralidad de las políticas sociales: Lecciones derivadas del caso del sistema de protección a la infancia en Chile". Polis (Santiago), 12(36), pp 289–314.

Cunill-Grau, N. (2005) La intersectorialidad en el Gobierno y Gestión de la Política Social. Diálogo Regional de Política del Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido 06, de 2018 desde http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/Documentos%20PDF/la%20intersectorialidad%20en%20el%20gobierno%20y%20gestión%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20social.pdf

Dulzaides, M.; Molina, N. (2004). “Análisis documental y de información: Dos componentes de un mismo proceso". ACIMED. 12 (2). Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000200011 (Consultado 24/11/2020).

Gonzalez-Burboa, A.; Mirand-Valdevenito, N.; Vera-Calzaretta, A.; Arteafa Herrera, O. (2017). "Implementación de la política pública para el cuidado de la primera infancia en el contexto chileno: Una mirada desde salud al “Chile Crece Contigo” Implementación de la política pública para el cuidado de la primera infancia en el contexto chileno: Una mirada desde salud al “Chile Crece Contigo”". Revista Salud Pública, 19(5).

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (1991). Metodología de la investigación. McGraw-Hill Education.

Horwath, J.; Morrison, T. (2007). "Collaboration, integration and change in children’s services: Critical issues and key ingredients". Child Abuse & Neglect, 31(1), pp 55–69.

Ilari, S. (2014). La coordinación horizontal en la gestión pública latinoamericana. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Junqueira, L.; Inojosa, R. (1997). "Desenvolvimento social e intersetorialidade: A cidade solidária". Fundap.

Ley 20.032 de 2005, establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención. 11 de julio de 2005. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=240374 (Consultado 26/11/2020).

Repetto, F. (2016). "La coordinación intersectorial de la institucionalidad para una protección social más integral. Segunda edición del programa de pasantía para servidores públicos del sector social de Centroamérica y República Dominicana". Disponible en https://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2016/0418/Panel-VI.2-Fabian-Repetto.pdf. Consultado el (14/11/2020).

Ministerio de Planificación y Cooperación [MIDEPLAN] (2009a). Conceptos fundamentales Sistema de Protección Social: Chile Solidario. Ministerio de Planificación y Cooperación.

Ministerio de Planificación y Cooperación [MIDEPLAN] (2009c). Fundamentos para la Operación de un Sistema Intersectorial de Protección Social. Chile Crece Contigo. Disponible en http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/Fundamentos-para-la-Operacion.pdf. Consultado (25/11/2020).

Ocampo, R. P. S. (2004). "Integralidad e intersectorialidad, ejes claves en la producción del hábitat. Reflexiones a partir de la experiencia chilena". Revista INVI, 19(50), pp 146-163.

Offe, C. (1988). Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales. Editorial Sistema. Disponible en https://www.academia.edu/5621777/44487059_Offe_Claus_Partidos_Politicos_y_Nuevos_Movimientos_Sociales. Consultado (11/12/2020).

Repetto, D. F. (s. f.). Coordinación de Políticas Sociales: Abordaje Conceptual y Revisión de Experiencias Latinoamericanas. DocPlayer. Disponible en https://docplayer.es/52202459-Coordinacion-de-politicas-sociales-abordaje-conceptual-y-revision-de-experiencias-latinoamericanas.html. Consultado (28/11/2020).

Repetto, F. (2009a) Coordinación de políticas: abordaje conceptual y revisión de experiencias latinoamericanas. XIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Salvador de Bahía, Brasil, 27 al 30 de octubre.

Repetto, F. (2009b). Retos para la coordinación de la política social: Los casos de la descentraliación y la intersectorialidad. En Gestión de la política social, conceptos y herramientas (pp 169–200). Prometeo Libros. Buenos Aires

Repetto, F. (2012). "Integralidad de Políticas Sociales: Retos y Oportunidades en América Latina". Politai, 3(5), pp 111-124. Disponible en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/politai/article/view/14129. Consultado (01/12/2020).

Rubio-Liniers, M. (2004) El análisis documental: indización y resumen en bases de datos especializadas. CINDOC-CSIC Obtenido 05, 2018 de http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf

Rubio, M. (s. f.). El análisis documental: Indización y Resumen en base de datos especializadas. ResearchGate. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/28803162_El_analisis_documental_indizacion_y_resumen_en_bases_de_datos_especializadas. Consultado (01/01/2021).

Servicio Nacional de Menores [SENAME] (2015). Bases y Orientaciones Técnicas. Líneas de acción. Oficinas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 2015-2018. Servicio Nacional de Menores. Disponible en https://www.sename.cl/wsename/p6_22-03-2018/Bases-Tecnicas-OPD.pdf. Consultado (03/09/2020).

Sepúlveda, R. (2009). Integralidad e Intersectorialidad, ejes laves en la producción del hábitat. Reflexiones a partir de la experiencia chilena. En Revista INVI Volumen 19, Nº50. Obtenido 09, 2018 de http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/361/863

Silva, A. C. S. da; Alberto, M. de F. P.; Silva, A. C. S. da; Alberto, M. de F. P. (2019a). Fios Soltos da Rede de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Psicologia: Ciência e Profissão, 39. Disponible en https://doi.org/10.1590/1982-3703003185358. Consultado (20/11/2020).

Sulbrandt, J. (2005). Relaciones interorganizacionales y el Programa de Comunidades Especiales de Puerto Rico: Una experiencia de “gobierno conjunto”, Santiago, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Travi, B. (2017). El Diagnóstico Social y la noción de integralidad en la política social. 10.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (s. f.). Coordinación intersectorial de políticas y programas de la primera infancia: Experiencias en América Latina. Oficina Regional de la Educación para América latina y el Caribe.

Vieytes, R. (2004). Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: Epistemología y técnicas. De las Ciencias. Buenos Aires.

Winkworth, G.; White, M. (2011). "Australia’s Children ‘Safe and Well’? 1 Collaborating with Purpose Across Commonwealth Family Relationship and State Child Protection Systems". Australian Journal of Public Administration, 70(1), pp 1–14.

Wright, D. (1988). Understanding Intergovernmental Relations. Brooks/Cole.

Notas

Información adicional

Para

citar este artículo: Ávila Crisóstomo, C.; Contreras Álvarez, J. A.;

Martínez Muñoz, G. A. (2021) “Dinámicas intersectoriales en las redes de

protección de derechos (OPD) en la región de Ñuble, Chile” DAAPGE Vol.

21, N° 37, 2021, pp. 42-59. UNL, Santa Fe, Argentina.