Artículos

Gobernanza de la sustentabilidad en cadenas de valor globales agroindustriales: el caso del biodiésel producido en Argentina y consumido en la Unión Europea

Sustainability Governance in agro-industrial global value chains: the case of biodiesel produced in Argentina and consumed in the European Union

Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 1669-3299

ISSN-e: 2314-0208

Periodicidad: Semestral

núm. 26, e0057, 2022

Recepción: 24 Abril 2022

Aprobación: 31 Agosto 2022

Resumen: El llamado capitalismo global se caracteriza por la creciente transnacionalización de las relaciones sociales de producción. Este fenómeno ha llevado a una reorganización de los procesos económicos, que se encuentran cada vez menos contenidos por los límites del Estado-nación. En este contexto, la gobernanza de la sustentabilidad se ha convertido en un ámbito de investigación muy pertinente para analizar la manera en que las cadenas de valor globales (CVG) definen, transmiten, coordinan e implementan criterios de sustentabilidad. En este trabajo proponemos examinar las características que adquiere la gobernanza de la sustentabilidad en el caso de la CVG de biodiésel que tiene a Argentina como proveedor y a la UE como consumidora. A través de este estudio de caso será posible realizar un análisis empírico de la red de actores, organizaciones e instituciones, públicos y privados, que han confluido en la estructuración de un sistema de gobernanza transnacional en torno a una cadena concreta.

Palabras clave: Certificaciones, Biocombustible, Cadena de valor, EU-RED, Gobernanza.

Abstract: Global capitalism is characterized by the growing transnationalization of social relations of production. This has led to a reorganization of economic processes, which increasingly tend to transcend the borders of nation-states. Within this context, the governance of sustainability becomes a very relevant research field to analyze the way in which global value chains (GVCs) define, transmit, coordinate and implement sustainability criteria. In this paper, we propose to examine the characteristics that the governance of sustainability acquires in the case of the biodiesel GVC that has Argentina as a supplier and the EU as a consumer. This case study will allow us to empirically analyze the network of actors, organizations and institutions – both, public and private – that have converged in the construction of a concrete chain’s transnational governance system.

Keywords: Certification, Biofuel, Value chain, EU-RED, Governance.

1. Introducción

El principal motor del llamado capitalismo global se encuentra en la creciente transnacionalización de las relaciones de producción (ver Robinson, 2013; van Apeldoorn, 2002). Este fenómeno ha impulsado un proceso de transnacionalización más amplio, donde las relaciones sociales y económicas adquieren una dimensión global, trascendiendo cada vez más el marco de las fronteras nacionales. La resultante descentralización y dispersión de los procesos económicos ha impulsado la necesidad de desarrollar nuevos marcos analíticos capaces de dar cuenta de esta realidad. Entre aquellos conceptos surgidos para analizar los vínculos entre organizaciones localizadas en distintos contextos geográficos, se destaca el de cadenas de valor globales (CVG), que busca reflejar de manera dinámica las relaciones entre los diferentes eslabones que participan en la producción de un bien o servicio desde su concepción hasta su uso final, con énfasis en la división del trabajo entre los diferentes países o regiones que intervienen.

Esta transformación cualitativa a gran escala de la organización de muchos procesos económicos ha supuesto grandes desafíos para la autoridad política de los Estados-nación, quienes ven limitada su capacidad para regular procesos que se organizan a través de sus fronteras. Ante estas restricciones, han surgido nuevas formas de regulación y coordinación internacional recogidas en la literatura a través del concepto de gobernanza, el cual trasciende al de gobierno, propio de la autoridad estatal. El concepto de gobernanza se ha usado tanto para describir las relaciones de poder entre eslabones de la cadena (Gereffi, 1999; Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005) como para identificar actores externos a la misma que regulan y monitorean las actividades de la cadena (Kaplinsky y Morris, 2010 [2002]; Ponte, 2014a). Así, la perspectiva de CVG parte de asumir la yuxtaposición de marcos regulatorios de distinto origen - públicos, privados, mixtos - y que operan en múltiples escalas - local, nacional, internacional.

La sustentabilidad, entendida como la gestión equilibrada de las dimensiones económica, social y ambiental, no es ajena a este proceso de transnacionalización, ya que atraviesa las agendas de todos los gobiernos de una u otra manera. En un contexto donde las autoridades nacionales se enfrentan cada vez a más dificultades a la hora de regular la sustentabilidad de la producción y el consumo globales (Bush et al., 2015), la gobernanza de la sustentabilidad se convierte en un ámbito de investigación muy pertinente para analizar la manera en que las CVG definen, transmiten, coordinan e implementan criterios de sustentabilidad. Esta problemática ha revestido gran interés para la literatura latinoamericana por el rol preponderante que tienen los países de esta región como proveedores de los países del Norte Global en diversas cadenas agroindustriales, muchas de ellas sujetas a una variedad de requisitos en materia de sustentabilidad (ver, por ejemplo, Vera Martínez, 2017).

El caso de los biocombustibles elaborados en base a cultivos extensivos representa un caso de particular interés en este ámbito de investigación: se trata de una actividad estratégica para los gobiernos por su capacidad para responder a la creciente demanda energética y a los compromisos asumidos para mitigar el calentamiento global, pero al mismo tiempo es atravesada por diferentes cuestionamientos en materia de sustentabilidad (Buraschi, 2014). Entre los principales asuntos controvertidos se destacan: los dilemas éticos en torno a la utilización de alimentos para la elaboración de energía (Bravo, 2008); la presión sobre los precios de los alimentos derivada del uso de la tierra y de cultivos básicos para la producción de biocombustibles (Teubal y Palmisano, 2013); la amenaza a la biodiversidad y las afrentas a la seguridad alimentaria producto de la especialización en commodities (Palmisano, 2016, p.27); la deforestación de bosques nativos, el reemplazo de la ganadería extensiva por una intensiva y la expulsión de campesinos y grupos aborígenes de las tierra que habitaban y trabajaban (González y Roman, 2009). Estos cuestionamientos han dado lugar al surgimiento de diversas iniciativas de gobernanza transnacional con el objetivo de garantizar ciertos mínimos de sustentabilidad en la producción de biocombustibles. A nivel global, el sistema EU-RED (por las siglas en inglés de la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea), sobresale como el más ambicioso de estos proyectos. El sistema se origina a partir de una norma supranacional que exige a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) cumplir con los compromisos asumidos en materia de sustitución energética por fuentes de origen renovable, a la vez que establece criterios de sustentabilidad a observar con el objetivo de reducir el impacto social y ambiental de las CVG de los biocombustibles que se emplean en la región.

Entre los biocombustibles utilizados en la UE destaca el biodiésel, que representa el 75% del total (Larsen et al., 2014). Argentina, por su parte, ha sido el principal proveedor de biodiésel de la UE durante la mayor parte del período 2010-2018 (USDA, 2019). Es por ello que en este trabajo proponemos examinar las características que adquiere la gobernanza de la sustentabilidad en el caso de la CVG de biodiésel que tiene a Argentina como proveedor y a la UE como consumidora. A través de este estudio de caso será posible realizar un análisis empírico de la red de actores, organizaciones e instituciones, públicos y privados, que han confluido en la estructuración de un sistema de gobernanza transnacional en torno a una cadena concreta.

El resto del trabajo se estructura como sigue: en la sección 2 se revisa el marco teórico de CVG; a continuación (sección 3) se describe el mercado global del biodiésel, así como sus debates en materia de sustentabilidad, siguiendo el enfoque teórico mencionado. Luego, en la sección 4, se analiza el sistema EU-RED a la luz del caso bajo estudio. En la sección 5 se describe puntualmente la porción argentina de la cadena y las transformaciones que implica el sistema EU-RED. Finalmente, se presentan las principales conclusiones alcanzadas.

2. Transnacionalización de la producción, cadenas de valor globales y gobernanza

2.1. Capitalismo global y transnacionalización de la producción

La crisis mundial de la década de 1970 marcó el final de un orden social internacional caracterizado por el predominio del Fordismo como modelo económico y del Estado de bienestar como modelo político. La desestabilización del balance de fuerzas – y su respectiva arquitectura institucional – que se había fundado sobre el llamado “compromiso entre capital y trabajo” (van der Pijl, 2012) trajo consigo no solo la necesidad de reconfigurar los instrumentos y principios económicos dominantes durante las dos décadas que siguieron a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, sino que también exigió un replanteo de la “economía política de la escala” (Jessop, 2004) de la época, que había supuesto un balance entre “liberalización económica (internacional) e intervencionismo estatal (doméstico)” (Holman, 1996, p.27).

La posibilidad de restaurar una acumulación estable implicó importantes transformaciones socioeconómicas, inaugurándose así una nueva etapa de la economía mundial que Robinson (2013) ha denominado capitalismo global. Éste se caracteriza por la creciente transnacionalización de las relaciones sociales y, con ello, una transformación de la economía, que se encuentra cada vez menos contenida por los límites del Estado-nación y más organizada a escala global. Junto con la creciente relevancia que las actividades financieras adquieren como fuente de acumulación (Chesnais, 2003), el llamado capitalismo global encuentra su característica más distintiva en el proceso de transnacionalización de las relaciones de producción sobre el que se basa (ver Robinson, 2013;van Apeldoorn, 2002). Este fenómeno implica que el capital, cada vez más, organiza su proceso productivo a escala global, independientemente –o a través– de las fronteras nacionales que en el pasado supieron erigirse como los marcos naturales que definían y contenían a los circuitos de acumulación. De esta manera, la transnacionalización del capital interconecta a distintos actores corporativos, clases y grupos sociales, Estados, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, generando verdaderas redes de relaciones globales de producción.

Si consideramos el número y diversidad de los actores que forman parte – y participan en la organización de – estas redes de producción, se vuelve evidente que los procesos y relaciones transnacionales se hallan reguladas por una variedad de entidades e instancias que trascienden a la mera regulación (inter)nacional llevada adelante por el Estado-nación y organismos internacionales. Esta visión implica asumir una transición del concepto de gobierno hacia el de gobernanza, es decir, un desplazamiento de la autoridad política y coercitiva formal, unificada en torno al Estado-nación, hacia una forma de autoridad política donde el poder Estatal-nacional se halla complementado por una variedad de organismos supra- y sub-nacionales, públicos y privados, con distintos grados de poder y capacidad coercitiva.

En la literatura existente, la corriente teórica que mejor conjuga los supuestos de una transnacionalización de las relaciones de producción – y, como consecuencia, de la economía – con el objetivo de dar cuenta de la gobernanza de estas relaciones es la que se ha conformado en torno al análisis de las CVG.

2.2. CVG y gobernanza

Los análisis de CVG tienen su origen en el concepto de “cadena de commodities” (“mercancías” en inglés) desarrollado en el marco de la teoría de los sistemas-mundo. Así, Hopkins y Wallerstein (1986) la definen como “una red de trabajo y procesos productivos cuyo resultado final es una mercancía terminada” y la utilizan para analizar los procesos de internacionalización de las relaciones económicas en el sistema-mundo capitalista.

Será Gereffi quien, basándose en la noción pionera de Hopkins y Wallerstein, acuñe el concepto de “cadena de mercancía global” (CMG) y desarrolle alrededor del mismo una corriente específica de análisis. La noción de CMG asume que la emergencia de un capitalismo propiamente global trasciende al comercio internacional de materias primas y productos terminados para abarcar una producción “centralmente coordinada pero internacionalmente dispersa de muchas de las actividades a lo largo de cadenas de mercancías o productos manufacturados determinados” (Raikes, Jensen y Ponte, 2000, p. 393).

Con el paso del tiempo, la noción inicial de CMG evolucionó al ya hoy popular concepto de CVG, a partir del modelo de cadena de valor desarrollado por Porter (1985) en el ámbito empresarial. Esto obedeció, por un lado, a la necesidad de encontrar una alternativa al concepto de commodities, comúnmente asociado a productos indiferenciados como los granos o el petróleo. Por otro lado, este cambio también respondió al hecho de que la noción de valor viene a capturar de manera más directa al concepto de valor agregado, que se estimó más adecuado para la metáfora de una cadena y, al mismo tiempo, permite concentrar la atención sobre el principal motor del desarrollo económico (Ponte y Sturgeon, 2014, p.202-3). Así, la perspectiva de las CVG se entiende mejor como una profundización y extensión de las CMG original y es por eso que en buena parte de la literatura suelen usarse como sinónimos sin generar mayores malentendidos.

La perspectiva de las CVG (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005; Gereffi, 2014), busca comprender de qué manera la producción tiene lugar cada vez más a escala transnacional a través de la coordinación de empresas y organizaciones formalmente independientes. Dado que su unidad de análisis es la cadena y no un ámbito geográfico predefinido, el enfoque permite dar cuenta de procesos globales, es decir, se enfoca en establecer vínculos entre las escalas local, regional, nacional e internacional (Sturgeon, 2011 [2009]). En términos generales, los análisis de CVG se centran en las relaciones verticales entre compradores y proveedores y el movimiento de un bien o servicio de productor a consumidor (Ponte y Gibbon, 2005, p.3). Esto supone un análisis centrado en flujos de recursos materiales, financieros, de conocimientos e información entre compradores y proveedores. Así, las principales dimensiones de análisis de esta perspectiva se refieren a cómo se vinculan los distintos nodos de agregación de valor de proceso productivo, la forma en que coordinan sus acciones y las relaciones de poder que se establecen entre los actores intervinientes.

La noción de una cadena de valor que se despliega desde las etapas más iniciales de la producción de un bien hasta su consumo final, atravesando fronteras y vinculando a una variedad de actores autónomos, exige dar una explicación de cómo es posible organizar y coordinar la multitud de actividades y procesos que la constituyen. De allí que el concepto de gobernanza adquiere una centralidad estelar en la perspectiva de las CVG. La noción de gobernanza hace referencia a la distribución del poder y control dentro de la cadena de valor. A nivel más general, se entiende por gobernanza a “la regulación y coordinación de actividades por parte de instituciones públicas y privadas a través de una variedad de instrumentos formales e informales” (Boström et al, 2015, p.2). Más específicamente, en el ámbito de las CVG, Ponte y Gibbon (2005, p.3) definen a la gobernanza como “el proceso de organizar actividades con el fin de lograr una división de trabajo funcional particular a lo largo de la cadena – resultando en maneras específicas de asignar recursos y distribuir ganancias.”

Así, tradicionalmente la literatura de las CVG aspira a identificar a las “firmas líderes” de una CVG, que son las que poseen la capacidad de definir los términos de la membresía a una cadena, incorporar y/o excluir actores y (re)asignar y distribuir actividades que no están dispuestas a realizar ellas mismas. La noción de firma líder, entonces, pone de relieve la distribución desigual de poder a lo largo de una cadena, enfatizando que explicar la gobernanza de las CVG implica dar cuenta de cómo ciertas empresas definen, miden y hacen cumplir los “parámetros bajo los cuales operan otros en la cadena” (Humphrey y Schmitz, 2002).

Centrar el análisis de la gobernanza de las CVG en la identificación de las firmas líderes y su capacidad para establecer la división del trabajo supone una perspectiva de análisis basada en las “relaciones inter-empresas y los mecanismos institucionales a través de los cuales se logra la coordinación no-mercantil de actividades en la cadena.” (Humphrey y Schmitz, 2002, p.7). Sin embargo, reducir la gobernanza a las relaciones intra-cadena implicaría perder de vista elementos contextuales – regulaciones, leyes, tratados, acuerdos – y actores – asociaciones empresarias, Estados, sindicatos, organizaciones no gubernamentales (ONG) – que no son eslabones constitutivos de la cadena productiva en cuestión, pero que condicionan y limitan las opciones de acción de las que disponen las firmas líderes y los demás integrantes de la cadena. Así, la gobernanza de una CVG debe ser mejor entendida como el marco regulatorio que emerge como resultado de los esfuerzos realizados por los actores integrantes de la cadena para distribuir y coordinar actividades en el marco de un contexto institucional, político y social habitado por una variedad de actores públicos y privados.

3. CVG de biodiésel y sustentabilidad

3.1. Conformación de CVG de biodiésel: relevancia del caso Argentina-UE

Una preocupación central en la agenda de los Estados nacionales por sus implicancias para poder sostener y aumentar el nivel de actividad es la seguridad energética, que se define como la capacidad de una economía para proveer la cantidad necesaria de energía para su funcionamiento en el largo plazo. Este concepto adquirió especial relevancia a partir de diversos acontecimientos internacionales que incidieron sobre la disponibilidad y/o el precio del petróleo a nivel mundial, entre los que se encuentran el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1973, la Guerra del Golfo de 1991, el atentado a Estados Unidos (EEUU) del 11 de setiembre de 2001 y el rápido crecimiento de la demanda energética por parte de China e India a partir del año 2000. La concentración de la producción petrolera en un reducido número de países de política inestable, que históricamente han realizado prácticas oligopólicas para restringir la oferta, sumado a la inelasticidad de la demanda de combustible que presenta el sector del transporte con respecto al precio, generaron preocupación en los países centrales, importadores netos de petróleo, en cuanto al abastecimiento seguro y a un precio accesible de hidrocarburos en el largo plazo (Buraschi, 2014).

El reconocimiento de la necesidad de reducir la dependencia del petróleo importado se dio de manera paralela al debate internacional con relación al fenómeno del cambio climático, que fue abordado por la Organización de Naciones Unidas a través de la suscripción en 1992 del Convenio Marco sobre Cambio Climático y su instrumentación a través del Protocolo de Kioto en 1997. En este último acuerdo se establecieron fuertes compromisos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la creación de instrumentos de mercado para alcanzarlos. Estos compromisos fueron posteriormente profundizados a través del Acuerdo de París firmado el 22 de abril de 2016.

Estas dos situaciones crearon el entorno propicio para dar impulso al aprovechamiento de fuentes de energía renovables, y en particular los biocombustibles, cuya combustión reduce notablemente las emisiones de GEI con respecto al combustible fósil y que pueden ser utilizados fácilmente en el sector del transporte, principal responsable del crecimiento de la demanda energética (Gnansounou, 2011). En este contexto, en las últimas dos décadas los biocombustibles fueron posicionados en los programas estratégicos de EEUU y la UE como la alternativa que les permite alcanzar su objetivo geopolítico de reducir la dependencia del petróleo importado al mismo tiempo que contribuye a mitigar el calentamiento global (USDOE, 2011; UE, 2013). De esta manera, dichos programas contemplan sustituir paulatinamente un combustible fósil producido en su mayor parte por países de comportamiento oligopólico por otro de origen agrícola cuyo mercado evidencia mayores niveles de competencia y donde la participación de EEUU y la UE es mucho más relevante.

El biodiésel, junto con el etanol, constituyen las dos clases de biocombustibles que dominan el mercado global. Los biocombustibles llamados de primera generación, cuya tecnología es de amplia difusión en la actualidad, se producen a partir de cultivos extensivos. El etanol, también conocido como alcohol etílico o bioetanol, se obtiene principalmente a partir del maíz (EEUU), el trigo (Canadá y países de la UE), la remolacha azucarera (países de la UE) o la caña de azúcar (Brasil y Argentina). El biodiésel, por su parte, se produce a partir de aceites vegetales o grasas animales. En EEUU, Brasil y Argentina se usa como insumo el aceite de soja; en Indonesia y Malasia, el aceite de palma, y en la UE el aceite de colza y girasol (Buraschi, 2021).

En particular, la expansión del mercado global del biodiésel se da en un contexto en el que los cultivos oleaginosos han tenido un dinamismo extraordinario, cuya área cultivada a nivel global se incrementó en 65 millones de hectáreas entre 1990 y 2005 (Milazzo et al., 2013). El gran crecimiento de China hacia finales de dicho período tuvo un impacto muy fuerte en el consumo de soja y sus derivados, con lo cual pasó de exportador a importador de esos productos y permitió el surgimiento de nuevos grandes exportadores del complejo sojero como Argentina y Brasil (FAO, 2002). Así, el biodiésel se posicionó como una alternativa para agregar valor a las exportaciones de dicho complejo.

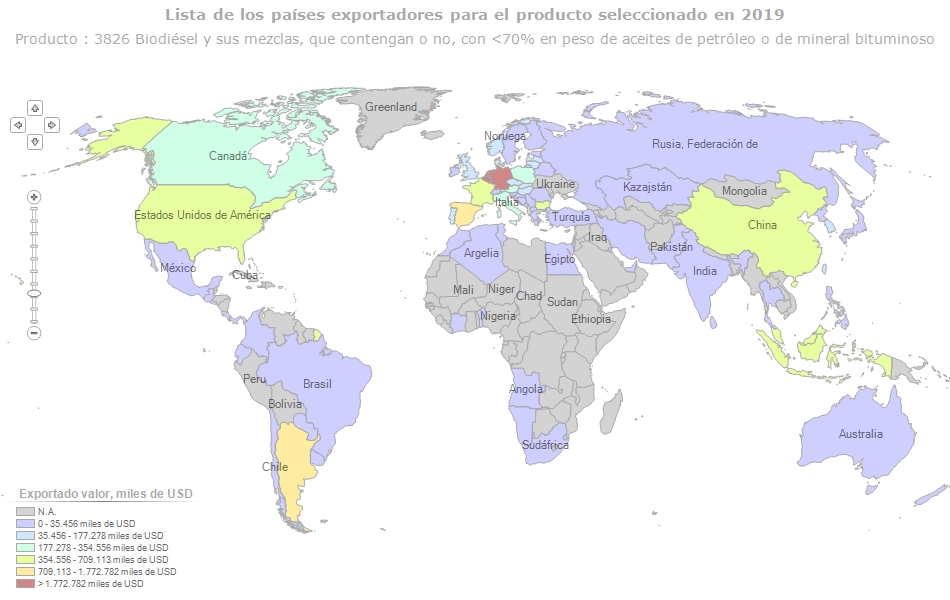

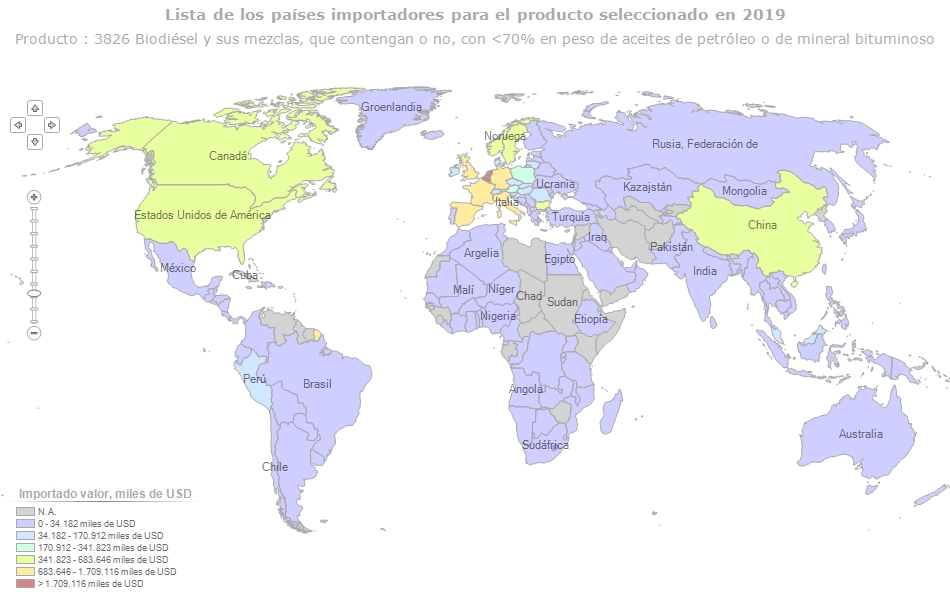

De esta manera comenzaron a formarse diversas CVG en torno al biodiésel. Comparando las figuras 1 y 2, que toman datos del año 2019, se identifican países con perfil netamente exportador de biodiésel (como Argentina, Indonesia y Alemania), países con perfil importador (como Perú, Reino Unido, Noruega y Suecia) y otros que son tanto exportadores como importadores (como EEUU, China, Francia, España y Canadá), si bien más recientemente China se ha consolidado como exportador, mientras que EEUU, Francia y Canadá han acentuado el déficit de balanza comercial en este producto.

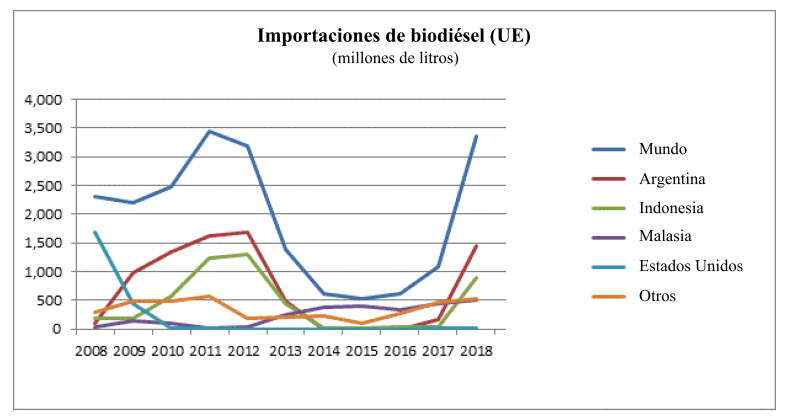

El caso de la UE merece especial atención desde el punto de vista de la conformación de CVG de biodiésel, ya que cerca del 30% de las materias primas que utilizan para la producción de biodiésel -poroto de soja y aceite de palma- son de origen importado por la escasa disponibilidad relativa de tierras para la producción agrícola que poseen los países europeos. Adicionalmente, la balanza comercial de biodiésel de la UE en su conjunto es altamente deficitaria, ya que el consumo, impulsado mediante metas de sustitución de combustible fósil, excede ampliamente la producción local. En particular, el 40% de las importaciones de biodiésel de la Unión provienen de Argentina, que ha sido el principal proveedor en el período 2009-2013 y a partir de 2018, tal como se muestra en la figura 3 (USDA, 2019).

3.2. La sustentabilidad del biodiésel

La conjunción de una demanda energética creciente a nivel mundial con las tendencias que favorecen el uso de cultivos extensivos para usos energéticos ha puesto en alerta a la comunidad internacional respecto a las consecuencias de este nuevo paradigma sobre la sustentabilidad ambiental, social y económica de la industria de los biocombustibles (Buraschi, 2014).

La cadena de valor de los biocombustibles presenta cuatro etapas bien diferenciadas: 1) la etapa agrícola, en la que se produce la materia prima, 2) la etapa de transporte hasta la planta procesadora, 3) la etapa industrial en la que se realiza la transformación en combustible y 4) la etapa de consumo o uso final.

El origen agrícola justifica la contribución de los biocombustibles a la mitigación del calentamiento global, ya que los cultivos capturan dióxido de carbono de la atmósfera; esto compensaría las emisiones de GEI que se liberan en las etapas de transporte y procesamiento industrial, lo cual se suma al hecho de que los biocombustibles presentan una menor emisión de GEI que los combustibles fósiles en la etapa de uso final (Hilbert y Galbusera, 2014). Así, la comparación de emisiones de GEI del biocombustible a lo largo del ciclo de vida del producto con respecto al combustible fósil, junto con el porcentaje de sustitución de energía convencional por energía renovable, pasaron a ser los indicadores por excelencia que utilizaron los gobiernos para el fomento y regulación de esta actividad, abordando al mismo tiempo los objetivos estratégicos de seguridad energética y cambio climático.

No obstante, el origen agrícola es también lo que ha ocasionado numerosos cuestionamientos a los biocombustibles en materia de sustentabilidad. Desde la esfera económica, un punto controvertido es la rentabilidad de la producción de biocombustibles, ya que su precio depende de diversos factores muy fluctuantes. Dado que los insumos tienen un uso alternativo en la industria alimenticia, la rentabilidad depende del precio relativo entre ambos destinos. También el precio del petróleo tiene incidencia ambigua en la rentabilidad de los biocombustibles por ser un componente del costo y a la vez un sustituto. Estos cruces entre sectores económicos hacen que los biocombustibles no resulten rentables en la mayoría de los países productores. Sin embargo, los objetivos estratégicos mencionados han servido para justificar la implementación de diversos mecanismos de promoción que sostienen la actividad a nivel global. Entre ellos se destacan los mandatos de corte, que implican la obligatoriedad de mezclar el combustible de origen fósil que se expende en los surtidores con biocombustible en una proporción determinada (ver Bailis y Baka, 2011, p.829; REN21, 2019, p.187-188) y los objetivos de sustitución de generación energética por fuentes renovables (REN21, 2019, p. 181-182). Valiéndose de estos instrumentos, los gobiernos de EEUU, la UE y Brasil, principales centros de producción y consumo de biocombustibles, apoyaron fuertemente esta industria a partir de la década de 1990 y generaron un mercado cautivo para los biocombustibles que antes no existía (Ponte y Daugbjerg, 2015).

Desde la dimensión social, entre los años 2006 y 2007, una suba generalizada en los precios de los alimentos encendió el debate en torno al impacto que tendría esta industria sobre los precios y la disponibilidad de productos básicos, es decir, la seguridad alimentaria de los países que forman parte de CVG de biocombustibles (Palmisano, 2016; Schleifer, 2013; Teubal y Palmisano, 2013). También se han esgrimido en contra de la actividad planteamientos éticos por destinar alimentos para la producción de combustibles (Bravo, 2008) y cuestiones de tipo laboral en las comunidades locales, ya que la agricultura extensiva promueve la concentración de la producción y desplazamiento de la agricultura campesina y familiar (Craviotti y Gras, 2006; González y Román, 2009; Hill et al., 2006; Silvetti y Cáceres, 2015).

Desde el punto de vista ambiental se cuestionó la presión que ejercen los biocombustibles sobre la expansión de las fronteras agrícolas, con la consecuente deforestación de bosques nativos y pérdida de biodiversidad (McMichael, 2009; 2010). Estos impactos entrarían en contradicción con el fenómeno del cambio climático que se intenta mitigar. Esta dimensión es la que más atención ha recibido en los sistemas de gobernanza de la sustentabilidad, como se analiza a continuación.

4. Gobernanza de la sustentabilidad del biodiésel: el sistema EU-RED

El carácter cada vez más transnacional de las CVG de biocombustibles ha tornado insuficientes a las regulaciones de alcance nacional, promoviendo el desarrollo de iniciativas complementarias para dar respuesta a las numerosas críticas en materia de sustentabilidad. Estas iniciativas han suscitado un gran interés en la corriente de la literatura de CVG abocada a estudiar la gobernanza por la compleja trama de elementos que intervienen en ellas: además de las regulaciones públicas estatales adquieren importancia una serie de instituciones y regulaciones privadas desarrolladas por actores de la sociedad civil, tales como las ONG y los movimientos sociales, y representantes corporativos del sector (Bailis y Baka, 2011; Lin, 2012; Laurent, 2015; Ponte y Daugbjerg, 2015; Moser, Hildebrant y Bailis, 2014). Puntualmente en el caso de la EU-RED, el interés radica en la articulación de un componente público-legal con otro privado-voluntario, que se explica a continuación.

En el año 2009, la Directiva EU-RED (UE, 2009) impuso el objetivo de que para 2020[1] el 10% de los combustibles utilizados en el sector transporte provinieran de fuentes renovables. Adicionalmente, para que un estado miembro pudiera contabilizar su suministro de biocombustibles como parte de la meta requerida, éste debía provenir de fuentes sustentables. A tal fin, la EU-RED estableció en su artículo 17 una serie de condiciones que deben cumplirse durante la producción y comercialización de biocombustibles que le otorgan carácter de sustentable. Entre los asuntos considerados en la norma sobresalen dos requerimientos, ambos de la esfera ambiental, que son de cumplimiento obligatorio por parte de los proveedores de biodiésel: las emisiones de GEI y la exclusión de tierras sensibles.

Con respecto a las emisiones de GEI, la EU-RED exige que el valor total de emisiones del biocombustible en toda su cadena de valor sea inferior en un determinado porcentaje al del combustible fósil. Este porcentaje se fijó en 35% hasta el año 2016, valor que se elevó al 50% a partir de 2017 y al 60% a partir de 2018 para plantas de instalación posterior a octubre de 2015. Las empresas proveedoras de biodiésel pueden optar entre realizar sus propios cálculos de emisiones para cada eslabón de la cadena o tomar los valores por defecto para cada tipo de insumo estipulados en el Anexo V de la Directiva.

El segundo asunto que sobresale en la EU-RED es la exclusión de tierras consideradas sensibles. Este criterio implica que no se podrá tomar como sustentable aquel biocombustible cuya materia prima haya provenido de tierras que tengan un alto valor ecológico, ya sea por la biodiversidad que albergan o por las reservas de carbono que presentan. La EU-RED considera tierras de alto valor por su biodiversidad a los bosques nativos, a las zonas protegidas por ley o acuerdos internacionales[2] y a los prados y pastizales. Por su parte, las tierras que constituyen importantes reservas de carbono son los humedales, las zonas arboladas con ciertas características en cuanto a porcentaje cubierto por las copas de los árboles y altura que pueden alcanzar las especies, y las turberas[3]. Para la exclusión de estas tierras la norma establece como momento de corte el mes de enero de 2008, es decir que se excluyen las tierras que, perteneciendo a una de las categorías anteriores, se han reconvertido para uso agrícola con posterioridad a esa fecha.

Los demás criterios de sustentabilidad de la EU-RED tienen un alcance mucho más limitado para el biocombustible importado de terceros países. Por ejemplo, el cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas es exclusivo para el biocombustible producido dentro de la UE. En lo que respecta a la dimensión social, los criterios se establecen a nivel de países. Así, se espera que el país donde se origina el biocombustible haya ratificado ciertos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y que su producción no constituya una amenaza a la seguridad alimentaria de dicho territorio.

Ahora bien, retomando los dos requerimientos ambientales de cumplimiento obligatorio, la UE no cuenta con ningún medio para imponer fuera de su territorio los estándares mínimos deseados para el biocombustible importado (Ponte y Daugbjerg, 2015, p.105). Como consecuencia, se ve obligada a delegar la verificación de dichas condiciones en otros actores e instituciones, estableciendo tres alternativas: (i) permitir que cada uno de los Estados miembros desarrollen, con el aval de la UE, sistemas nacionales de verificación; (ii) reconocer acuerdos bilaterales entre Estados miembros y extra-UE donde se establezcan métodos de verificación; (iii) reconocer a un número de certificaciones de sustentabilidad como acreditación del cumplimiento de las condiciones exigidas.

Así, los métodos de verificación propuestos se basan en tres formas de autoridad política diferente: en el primer método la autoridad proviene de los Estados-nación; en el segundo, de acuerdos internacionales, y en el tercero, de las organizaciones que desarrollan y controlan certificaciones de sustentabilidad. Estas últimas, en general, se basan en el modelo de multi-stakeholder, es decir, reúnen a una serie de actores relevantes (productores, cámaras empresarias, ONG, organizaciones sectoriales, sindicatos, etc.) y los ponen a cooperar con miras a ejercer una suerte de auto-regulación promovida por los actores mismos del sector. Salvo contadas excepciones, estas certificaciones no contienen actores estatales o de organizaciones intergubernamentales, por lo que constituyen foros de actores privados.

De estos tres métodos, las certificaciones de sustentabilidad se han convertido de facto en el principal sistema de verificación utilizado por la UE para reconocer el carácter sustentable de los biocombustibles (de Man y German, 2017). Así, EU-RED se ha conformado como un sistema de gobernanza híbrido (Ponte y Daugbjerg, 2015), que articula las disposiciones legalmente vinculantes dictaminadas por la Comisión Europea con diversos esquemas privados de certificación. La articulación se produce de la siguiente manera: la UE define un meta-estándar que estipula los requisitos de sustentabilidad exigibles; los esquemas de certificación lo adoptan y lo integran a sus estándares (o crean estándares específicos para cumplir con la EU-RED) y luego piden el reconocimiento de la certificación a la Comisión Europea. Una vez autorizado, el esquema está en condiciones de auditar el cumplimiento de los estándares por parte de los productores de biodiésel en cualquier lugar del mundo y otorgarles una certificación que permite que su producción sea reconocida por la UE como sustentable (Scarlat y Dallemand, 2011). De esta manera, la certificación auditada se convierte en una divisa universal que permite comunicar los atributos de un producto en un contexto de neoliberalismo (Fortin, 2013).

Actualmente, tres esquemas de certificación se encuentran en uso en Argentina para el biodiésel: RTRS (Roundtable for Responsible Soybean), 2BSvs (Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme) e ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Mientras que la EU-RED es una norma supranacional vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados miembros de la UE, los esquemas de certificación son voluntarios. Sin embargo, en la práctica estos esquemas se convierten en un requisito para el acceso a los mercados correspondientes a países que deben cumplir con la norma vinculante (Ponte, 2014b). Dado que los tres esquemas de certificación mencionados son reconocidos como válidos por la UE, la elección entre uno u otro pasa a ser una decisión de los actores de la cadena y sus mercados. En la figura 4 se muestra de manera comparativa las principales características de los tres esquemas de certificación.

Los tres esquemas de certificación cuentan con un isologotipo, que cumple la función de identificar claramente el aval de la organización al certificado de sustentabilidad que otorgan. El diseño gráfico de los mismos tiene estrecha relación con el alcance, es decir el rango de productos que aborda cada mecanismo. El esquema RTRS tiene como objeto de certificación a la soja y sus subproductos, tales como la harina, el aceite y el biodiésel; por ello el isologotipo remite a una planta de soja. Para demostrar el cumplimiento de la EU-RED elaboró un anexo específico relacionado con los biocombustibles. El esquema ISCC es más amplio; abarca la producción de materia prima agrícola, forestal y de residuos para distintos fines, tales como la industria de los biocombustibles, el sector alimenticio y la industria química, con énfasis en las emisiones de GEI, de ahí el diseño que representa al globo terráqueo. El esquema 2BSvs, por su parte, comprende dos estándares: uno que se focaliza la producción de biomasa y otro que aborda de biocombustibles elaborados a partir de biomasa agrícola; tanto en el nombre del esquema como en el isologotipo se hace referencia a estas dos “B” (biomasa y biocombustibles).

El esquema RTRS es una iniciativa multi-stakeholder que se desarrolló por impulso de la ONG World Wildlife Fund con el fin de proveer un estándar global para la producción de soja responsable y un mecanismo de verificación para garantizar su cumplimiento. Tiene unos 200 miembros, de los cuales nueve son de Argentina, entre los que se incluyen empresas verificadoras, productores agrícolas y ONG (para dos análisis recientes de la implementación de RTRS en la producción de soja en Argentina, ver Staricco, 2020; 2021). El esquema ISCC fue inicialmente desarrollado por actores de la industria de los biocombustibles y las compañías petroleras con el apoyo del gobierno alemán, si bien diferentes clases de stakeholders pueden ser miembros de la asociación, por lo que se auto-denomina una iniciativa multi-stakeholder[4]. Entre sus miembros se encuentran el Ministerio Alemán de Agricultura, la Asociación Alemana de Colza, World Wildlife Fund y actores de diversos ámbitos académicos. Tiene cerca de 150 miembros, ninguno de Argentina. Por su parte, el esquema 2BSvs fue desarrollado por un consorcio conformado por siete asociaciones empresariales del sector agrícola de Francia. No tiene un sistema de membresía para stakeholders como los otros dos esquemas, sino que es administrado por actores de la propia industria.

En los tres esquemas de certificación las auditorías son anuales, pero con distinto nivel de exigencia. En el esquema 2BSvs, la posibilidad de certificar productores primarios no se encuentra contemplada, por lo que la responsabilidad de certificar recae sobre los llamados “primeros puntos de acopio”. Son estos actores quienes se responsabilizan del origen sustentable de la soja comercializada, proveyendo declaraciones juradas completadas por sus proveedores de soja e imágenes satelitales de los campos de donde ésta proviene. Esto facilita enormemente el proceso de obtención de materia prima sustentable, en tanto no exige un involucramiento activo por parte de los productores primarios. En el caso de ISCC, en cambio, existe la posibilidad de certificar la producción primaria, pero no es obligatorio, ya que también se admite la opción, al igual que con 2BSvs, de certificar los primeros puntos de acopio. En este segundo caso, sin embargo, las auditorías documentales y de imágenes satelitales deben ser complementadas con auditorías a campo, eligiéndose al azar una muestra de sus proveedores de soja (ISCC, 2016). En el esquema RTRS, por su parte, la certificación de los productores primarios es obligatoria, no pudiendo comercializarse dentro del esquema soja que no haya sido producida en el marco de la certificación. Además de la revisión documental, las imágenes satelitales y las auditorías a campo en los sitios de los productores, RTRS exige que se realicen entrevistas con el personal y otros stakeholders de la cadena (RTRS, 2017).

Con respecto a las dimensiones de la sustentabilidad, los tres esquemas tienen en cuenta los requerimientos ambientales estipulados por la EU-RED, pero presentan divergencias en la dimensión social: el esquema RTRS incluye varios indicadores relacionados a condiciones laborales y relaciones con la comunidad en su estándar de producción de soja; ISCC considera sólo algunos criterios referidos a higiene y seguridad, y 2BSvs directamente no contempla indicadores sociales, más allá de algunas recomendaciones de tipo general.

El análisis anterior da cuenta de dos particularidades del sistema EU-RED. Por un lado, el sistema surge a partir de una norma emanada de la UE, por lo que es de esperar que sus disposiciones no contraríen los intereses comerciales de sus países miembros. Por otro lado, a pesar de que los esquemas de certificación se derivan de una misma norma, en la práctica coexisten distintas normas de hecho según la certificación que efectivamente se implemente.

5. Implicancias del sistema EU-RED para la CVG de biodiésel entre Argentina y la UE

En el último medio siglo, Argentina experimentó una revolución en su producción de poroto de soja, que pasó de 26.000 hectáreas cultivadas en 1970 a 16,4 millones en 2007/8 (Tomei et al, 2010). Esta expansión proveyó la base para el posterior surgimiento de la industria del biodiésel en nuestro país (Giarraca y Teubal, 2013), que se convertiría en una nueva alternativa comercial y de agregado de valor para el complejo sojero, compartiendo tanto sus éxitos económicos como sus desafíos en materia de sustentabilidad.

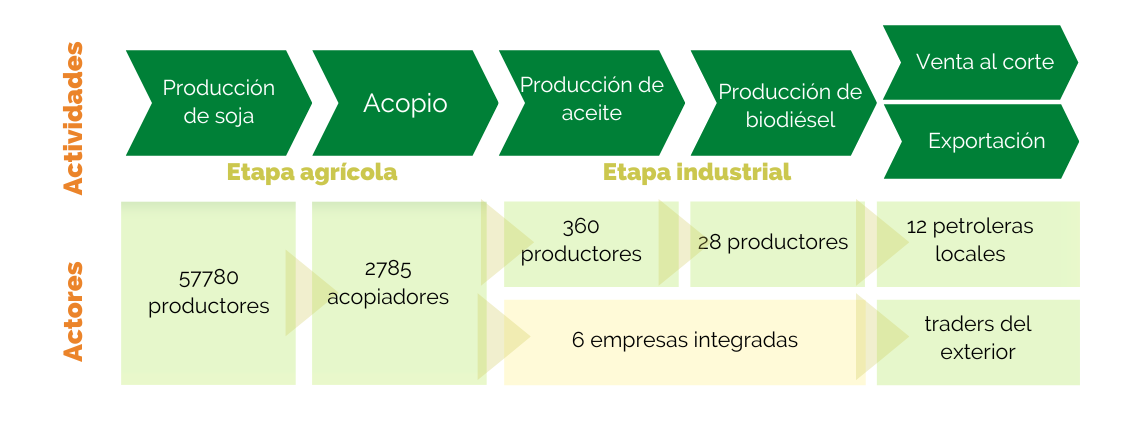

La importancia de la soja para Argentina es tal que explica la mitad de la superficie sembrada del país, si bien se encuentra concentrada principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (INDEC, 2020a). De esta manera, se conforma un importante cluster productivo de soja que dista no más de 300 km de la hidrovía Paraná-Río de la Plata (Tomei y Upham, 2011). Hoy en día existen casi 58.000 establecimientos con producción de soja. A su vez, existen 2.785 establecimientos registrados como centros de acopio de granos (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019). En particular, se destaca un reducido grupo de productores de gran tamaño que controla cerca del 50% de la producción de poroto de soja, aunque la industria aceitera está aún más concentrada: si bien hay cerca de 360 aceiteras, un grupo de 9 empresas registran el 84% de la capacidad instalada (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019). En conjunto, el complejo sojero (poroto, aceite, harinas, pellets y biodiésel) representa el 25% del total de exportaciones argentinas (INDEC, 2020b) por lo que constituye la CVG más importante del país. No obstante, y si bien representa una importante alternativa en términos de agregado de valor, cuando se atiende a los volúmenes totales se observa que el biodiésel es un negocio secundario en dicha cadena, ya que utiliza sólo el 3% del total del poroto de soja cultivado (Haro Sly, 2017).

En Argentina hay 36 empresas autorizadas para la elaboración de biodiésel (Ministerio de Energía y Minería de la Nación Argentina, 2018). Existen seis empresas que realizan las dos actividades (producción de aceite y de biodiésel) a las que se conoce como grandes integradas. Algunas de ellas poseen además campos propios, aunque la cantidad de poroto de soja que producen es muy baja en relación a lo que adquieren en el mercado. Estas empresas concentran alrededor del 60% de la producción argentina de biodiésel y tienen como principal destino la exportación. El resto de las empresas productoras de biodiésel adquieren la materia prima a las aceiteras y en general destinan su producción al mercado interno (Figura 5) (Buraschi, 2021).

En Argentina, la industria del biodiésel recibió el incentivo del gobierno nacional a través de la creación de un marco regulatorio y del establecimiento de retenciones diferenciales. La Ley de Biocombustibles 26093 (2006), que entró en vigor en 2010, creó un mercado interno que no existía anteriormente, al establecer por mandato un 5% de mezcla del combustible fósil con biodiésel que luego se fue incrementando paulatinamente hasta llegar al 10% en el año 2013. Recientemente el corte fue reducido al 5% como en los inicios de la industria (Ley 27640, 2021). El precio de venta del biodiésel es fijado por el Estado y la cantidad de biocombustible necesaria para abastecer este corte se asigna anualmente a través de un sistema de cupos que privilegia a las PyMEs, otorgándoles diversas eximiciones impositivas (Buraschi, 2014). Sin embargo, para permanecer dentro del régimen de promoción, estas empresas no están autorizadas a exportar su producción, por lo que no pueden insertarse en la CVG.

Los aranceles diferenciales, por su parte, fueron un elemento clave para el desarrollo de la industria de los biocombustibles con destino a la exportación. Originariamente, las retenciones eran del 5% para el biodiésel y del 30% para el aceite de soja, lo cual significaba un importante incentivo para el biodiésel. Posteriormente se fue reduciendo esta brecha, ubicándose en 2020 en el 30% para el biodiésel y el 33% para el aceite de soja (Buraschi, 2021, p.85). Con el aliciente de las retenciones diferenciales, en un lapso muy corto Argentina se convirtió en un importante jugador en el mercado global de biodiésel.

Sin embargo, alcanzar y mantener dicho estatus no ha sido un proceso sin desafíos, especialmente por el hecho de que los principales mercados son también importantes competidores (ver sección 3), lo que genera conflictos de intereses entre los actores de las CVG. En particular con la UE, el origen del conflicto se debió al sobre dimensionamiento de la industria del biodiésel en Europa en los años 2007-2008 por efecto del establecimiento de metas de sustitución de combustible fósil. Esta medida, sumada a la disponibilidad de capital de riesgo excedente y gran facilidad para obtener créditos financieros, facilitó la gran expansión de la capacidad instalada de la industria de biodiésel europea (CADER, 2010). Ante el crecimiento de las importaciones de biodiésel provenientes de Argentina, se intentaron diversos tipos de barreras, recurriendo a argumentos comerciales y ambientales, que fueron posibles gracias a las particularidades de la gobernanza de esta cadena.

Desde el punto de vista comercial, las retenciones diferenciales establecidas por el gobierno argentino fueron cuestionadas por la UE en dos ocasiones: primeramente, argumentando que se estaba subsidiando de manera desleal al biodiésel argentino, y luego, recurriendo a la figura de dumping, ya que la industria argentina accedía a la materia prima a un precio inferior al internacional (sin retenciones a la exportación). En el primer caso la demanda de la UE quedó en suspenso luego de que el gobierno argentino redujera la brecha arancelaria subiendo las retenciones del biodiésel al 20% en el año 2010, por lo que la CVG del biodiésel entre Argentina y la UE continuó operando. En el segundo caso, en cambio, la disputa implicó el cierre del mercado europeo durante el período 2013-2017 por el establecimiento unilateral de derechos antidumping del orden del 25%. Finalmente, a instancia de una demanda argentina, la Organización Mundial del Comercio dictaminó mediante la Resolución WT/DS473/15 que las medidas antidumping de la UE se encontraban mal calculadas y que debían ser reducidas sustancialmente, perdiendo su carácter de barrera comercial.

Queda así evidenciada la relevancia para la gobernanza de la cadena de las acciones y medidas de entidades regulatorias que operan en diversas escalas: el sistema de derechos de exportación diferenciales establecidos por Argentina (un instrumento de gobernanza a nivel de Estado-Nación) fue objeto de sanciones antidumping por la Comisión Europea (una entidad supranacional con soberanía sobre el mercado común europeo), cerrándose así temporalmente el acceso del biodiésel argentino a Europa. Esta situación fue revertida, en última instancia, con el fallo de la Organización Mundial del Comercio, un organismo de gobernanza global cuyas decisiones se vuelven vinculantes para los Estados miembros.

Desde la perspectiva ambiental, la UE recurrió a argumentos técnicos en materia de reducción de GEI para restringir las importaciones de biodiésel. Como se mencionó en la sección 4, en sus orígenes la EU-RED estableció una meta de ahorro del 35%, para cuyo cómputo, las empresas pueden optar entre realizar sus propios cálculos de emisiones para cada eslabón de la cadena o tomar los valores por defecto para cada tipo de insumo estipulados en el Anexo V de la Directiva. Estos valores por defecto fueron calculados por el órgano científico-técnico de la Comisión Europea, el Joint Research Center, que para el biodiésel de soja fijó un valor del 31%, es decir por debajo del mínimo requerido, ya que tomó como base cifras medias mundiales proporcionadas por la Asociación Internacional de Fertilizantes, las cuales incluyen a todos los productores, muchos de los cuales se encuentran muy por arriba de la realidad argentina en materia de uso de fertilizantes nitrogenados y emisiones de óxido nitroso (Biodiésel Argentina, 27/6/11). Como consecuencia, los productores argentinos de biodiésel deben realizar sus propios cálculos a fin de demostrar que presentan ahorros superiores al mínimo. De esta manera, un instrumento supranacional de gobernanza de la sustentabilidad termina teniendo los efectos de una barrera burocrática que dificulta las importaciones, ya que el costo administrativo resultante actúa como limitante para el ingreso de nuevas empresas a la CVG.

Otra implicancia del sistema EU-RED se desprende de su implementación en la práctica. Los tres esquemas autorizados por la UE que se aplican en Argentina permiten cumplir los requisitos de mercado, aunque presentan distinto nivel de exigencia. Como se mencionó en la sección 4, el esquema 2BSvs es el menos exigente de los tres, tanto en el contenido de los estándares como en el proceso de auditoría, ya que se limita a certificar los requerimientos ambientales de la EU-RED en base a auditorías documentales. ISCC se encuentra en un nivel intermedio, dado que incorpora la certificación de otros criterios más allá de la EU-RED y realiza auditorías a campo. Finalmente, RTRS es el más exigente, dado que implica la certificación directa de productores primarios, sus estándares comprenden también criterios sociales y a las auditorías a campo agrega entrevistas a stakeholders de la cadena.

El fenómeno conocido en la literatura como “race to the bottom” (ver Ponte y Daugbjerg, 2015) refiere a la tendencia de las empresas a optar por certificar a través del esquema que les representa menor trabajo y costos. De un análisis de los certificados emitidos para las empresas exportadoras de biodiésel argentino, todas han optado por certificar la etapa el origen de la materia prima bajo el esquema 2BSvs (como se desprende del listado disponible en https://www.2bsvs.org/). Sin embargo, casi todas comercializan el biodiésel bajo ISCC (con excepción de una, que certifica ambas etapas bajo 2BSvs). Esto es posible gracias al reconocimiento mutuo entre esquemas de certificación, ya que en el sitio web de ISCC (https://www.iscc-system.org) puede leerse: “Todos los esquemas voluntarios y nacionales que son reconocidos por la Comisión Europea en el contexto de la RED (…) pueden entregar su producción en cadenas de suministro ISCC”. Así, con un trámite administrativo, la soja certificada bajo 2BSvs se transforma en ISCC al ingresar a la planta de biodiésel y a partir de allí la cadena continúa con esta certificación, que es considerada más rigurosa. Esto implica que, si bien se verifica el fenómeno de race to the bottom para la materia prima, el biodiésel es exportado bajo un certificado de mayor prestigio debido a acuerdos de reconocimiento entre algunos de los esquemas de certificación reconocidos por la UE (para un análisis más detallado de este fenómeno, ver Staricco y Buraschi, 2022).

6. Conclusión

En el marco del estudio de las CVG, el concepto de gobierno, entendido como autoridad política y coercitiva formal unificada en torno al Estado-nación, ha evolucionado hacia el de gobernanza, es decir, una forma de autoridad política donde el poder Estatal-nacional se halla complementado por una variedad de organismos supra- y sub-nacionales, públicos y privados, con distintos grados de poder y capacidad coercitiva. Así, para poder dar cuenta de la gobernanza de una CVG es preciso analizar la yuxtaposición de los diversos marcos regulatorios e iniciativas que convergen en torno a las actividades y nodos concretos de la cadena que se está examinando. El caso analizado es un claro ejemplo de este fenómeno, ya que permite observar cómo en la gobernanza de la sustentabilidad de la cadena de biodiésel entre Argentina y la UE las regulaciones nacionales - que han sido fundamentales en la creación de oferta y demanda de biocombustibles - pueden verse socavadas ante las decisiones adoptadas por un organismo supranacional como es la UE - y sus organismos especializados, como el Joint Research Center. Asimismo, también se vio que las medidas tomadas por este último actor tuvieron que modificarse como consecuencia del fallo de una organización clave en la gobernanza económica global, como la Organización Mundial de Comercio. En lo que respecta más específicamente a las condiciones de sustentabilidad, fue posible observar cómo, a través de su articulación con la legislación pública europea, iniciativas de carácter privado como las organizaciones que desarrollan y regulan las certificaciones de sustentabilidad adquieren un rol relevante en la regulación de la CVG.

Si nos enfocamos más específicamente en el marco de EU-RED, el análisis aquí expuesto permitió dar cuenta de una modalidad de gobernanza emergente, descrita habitualmente en la literatura como híbrida. Eso obedece al hecho de que se observa una articulación entre dos formas de poder: por un lado, las regulaciones políticas formales de carácter público dictadas por la Comisión Europea definen un número de requisitos de sustentabilidad que los Estados miembros de la UE deben garantizar para cumplir con sus objetivos. Por el otro, al verse impedida la UE de hacer valer dichos requisitos fuera de su territorio, reconoce y dota de autoridad a mecanismos de acreditación de carácter voluntario y privado, como son las certificaciones de sustentabilidad. Así, estas últimas adquieren la capacidad de hacer valer y auditar la normativa europea más allá de sus fronteras, es decir, de manera transnacional.

De esta manera, es posible afirmar que el caso estudiado demuestra que esta novedosa forma de gobernanza híbrida no viene a reemplazar a la autoridad de los Estados-nación ni al sistema internacional al que han dado forma, sino que se articula y complementa con éste, como queda demostrado en la importancia fundamental que aún revisten para la regulación de la cadena como un todo las normativas nacionales, las políticas de comercio internacional y los tratados que dan sustento, y otorgan capacidad de arbitraje a la Organización Mundial de Comercio. De esta manera, la CVG se ve expuesta a una superposición de “arenas de gobernanza”, que terminan configurando los flujos comerciales, la distribución de las ganancias y la profundidad de las transformaciones en materia de sustentabilidad de los distintos territorios que intervienen.

Referencias bibliográficas

Bailis, R. y Baka, J. (2011). Constructing sustainable biofuels: governance of the emerging biofuel economy. Annals of the Association of American Geographers, 101(4), 827–838.

Biodiésel Argentina (27/6/11). Las exportaciones de biodiésel argentino a la UE: la sustentabilidad como condición de acceso. http://biodiésel.com.ar/5797/las-exportaciones-de-biodiésel-de-soja-argentino-a-la-ue-la-sustentabilidad-como-condicion-de-acceso

Boström, M; Jönsson, A.; Lockie, S.; Mol, A.; y Oosterveer, P. (2015). Sustainable and responsible supply chain governance: challenges and opportunities. Journal of Cleaner Production (107), 1-7.

Bravo, E. (2008). Encendiendo el debate sobre biocombustibles: Cultivos energéticos y soberanía alimentaria en América Latina. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Buraschi, M. (2014). Biocombustibles argentinos: ¿oportunidad o amenaza? La exportación de biocombustibles y sus implicancias políticas, económicas y sociales. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. http://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/1416

Buraschi, M. (2021). La cadena de valor del biodiésel argentino. Capítulo de libro en: Reyna, S. (editor), Actores sociales frente al desafío de la sustentabilidad II. Córdoba: Editor. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Libro_Actores_Sociales_Frente_al_Desaf%C3%ADo_de_la_Sustentabilidad_II.pdf

Bush, S; Oosterveer, P.; Bailey, M. y Mol, A. (2015). Sustainability governance of chains and networks: a review and future outlook. Journal of Cleaner Production (107), 8-19.

CADER (2010). Comercio en biodiésel entre Argentina y Europa: Propuestas para el desarrollo transparente de una industria. http://www.argentinarenovables.org/archivos/DefensaArgentinaBiodiéselenero2010.pdf

Chesnais, F. (2003). La teoría del régimen de acumulación financiarizado: contenido, alcance e interrogantes. Revista de Economía Crítica, 1, 37-72.

Craviotti, C. y Gras, C. (2006). De desafiliaciones y desligamientos: trayectorias de productores familiares expulsados de la agricultura pampeana. Desarrollo económico, 46(181), 117-134.

de Man, R. y German, L. (2017). Certifying the sustainability of biofuels: Promise and reality. Energy Policy, 109,871-883.

FAO (2002). Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030. Informe resumido. http://fao.org/docrep/fao/004/y3557S/y3557s00.pdf

Fortin, E. (2013). Transnational multi-stakeholder sustainability standards and biofuels: Understanding standards processes. The Journal of Peasant Studies, 40(3), 563-587.

Gereffi, G. (1999). A commodity chains framework for analyzing global industries. Institute of Development Studies.

Gereffi, G. (2014). Global value chains in a post-Washington Consensus world. Review of International Political Economy 21(1), 9-37.

Gereffi, G., Humphrey, J. y Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. Review of International Political Economy 12(1), 78-104.

Giarracca, N. y Teubal, M. (2013). Las actividades extractivas en la Argentina. En: Giarracca, N. y Teubal, M. (Eds) Actividades extractivas en expansión: ¿Reprimarización de la economía argentina?, pp. 19-43. Buenos Aires: Antropofagia.

Gnansounou, E. (2011). Assessing the sustainability of biofuels: A logic-based model. Energy, 36, 2089-2096.

González, M. C. y Román, M. (2009). Expansión agrícola en áreas extrapampeanas de la Argentina. Una mirada desde los actores sociales. Cuadernos de Desarrollo Rural, 6(62), 99-120.

Haro Sly, M. (2017). The Argentine portion of the soybean commodity chain. Palgrave Communications, 3(17095).

Hilbert, J. A. y Galbusera, S. (2014). Evolución de la reducción de emisiones producida por el corte obligatorio y la exportación de biodiésel argentino. Informes Técnicos Bioenergía Año 3 Nº 6.

Hill, J., Nelson, E., Tilman, D., Polasky, S. y Tiffany, D. (2006). Environmental, economic, and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 103(30), 11206–11210.

Holman, O. (1996). Integrating Southern Europe: EC Expansion and the Transnationalization of Spain. London: Routledge. http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/article/view/1027/947

Hopkins, T. y Wallerstein, I. (1986). Commodity chain in the world economy prior to 1800. Review, 10(1), 157-170.

Humphrey, J. y Schmitz, H. (2002). Developing country firms in the world economy: governance and upgrading in global value chains. INEF Report 61/2002, Duisburg: INEF-University of Duisburg.

INDEC (2020a). Censo Nacional Agropecuario 2018. Buenos Aires: INDEC.

INDEC (2020b). Intercambio Comercial Argentino.http://www.indec.gob.ar

ISCC (2016). ISCC 204 Audit Requirements and Risk Management. http://iscc-system.org

Jessop, B. (2004). La economía política de la escala y la construcción de las regiones transfronterizas. Revista Eure, 29 (89), 25-41.

Kaplinsky, R. y Morris, M. (2010 [2002]). A Handbook for Value Chain Research. Trad. G. Canale y J. Caló. Un manual para la investigación de cadenas de valor, IDRC. http://www.proyectaryproducir.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/Kaplinsky-Manual-completo-Rev-4-2010doc.pdf

Larsen, R., Jiwan, N., Rompas, A., Jenito, J., Osbeck, M. y Tarigan, A. (2014). Towards ‘hybrid accountability’ inEU biofuels policy? Community grievances and competing water claims in the Central Kalimantan oil palmsector. Geoforum, 54(July), 295-305.

Laurent, B. (2015). The politics of European agencements: constructing a market of sustainable biofuels. Environmental Politics, 24(1), 138-155.

Ley 26093 (2006). Biocombustibles. Régimen para la regulación y uso sustentables. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 15 de mayo de 2006.

Ley 27640 (2021). Marco regulatorio de biocombustibles. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 4 de agosto de 2021.

Lin, J. (2012). Governing biofuels: a principal-agent analysis of the European Union biofuels certification regime and the Clean Development Mechanism. Journal of Environmental Law, 24, 43–73.

McMichael, P. (2009). The agrofuels project at large. Critical Sociology, 35(6), 829–839.

McMichael, P. (2010). Agrofuels in the food regime. Journal of Peasant Studies, 37(4), 609–629.

Milazzo, M. F.; Spina, F; Cavallaro, S.; y Bart, J.C.J. (2013). Sustainable soy biodiesel. Renewable and Sustainable Energy Reviews 27, 806-852.

Ministerio de Energía y Minería de la Nación Argentina. (2018). Estadísticas de biocombustibles. Disponible en: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol

Ministerio de Hacienda de la Nación (2019). Informes de Cadenas de Valor. Oleaginosas: soja - septiembre 2019. Disponible en: http://www.argentina.gob.ar

Moser, C., Hildebrandt, T., y Bailis, R. (2014). International sustainability standards and certification. En: Solomon B. D. y Bailis, E. (Eds) Sustainable Development of Biofuels in Latin America and the Caribbean, pp. 27-69. Nueva York: Springer.

Palmisano, T. (2016). El agronegocio sojero en Argentina: modelo extractivo en los mundos rurales. Revista Economía, 68(107), 13-33.

Ponte, S. (2014a). The evolutionary dynamics of biofuel value chains: from unipolar and government-driven to multipolar governance. Environment and Planning A, 46, 353-372.

Ponte, S. (2014b). ‘Roundtabling’ sustainability: Lessons from the biofuel industry. Geoforum, 54, 261-271.

Ponte, S. y Daugbjerg, C. (2015). Biofuel sustainability and the formation of transnational hybrid governance. Environmental Politics, 24(1), 96-114.

Ponte, S. y Gibbon, P. (2005). Quality standards, conventions and the governance of global value chains. Economy and Society, 34(1), 1-31.

Ponte, S. y Sturgeon, T. (2014). Explaining governance in global value chains: A modular theory-building effort. Review of International Political Economy, 21(1) 195-223.

Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, 1985.

Raikes, Jensen y Ponte (2000). Global commodity chain analysis and the French filière approach: comparison and critique. Economy and Society, 29(3), 390-417.

REN21 (2019). Renewables 2019 Global Status Report. Disponible en: http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28496/

Robinson, W. I. (2013). Una teoría sobre el capitalismo global: producción, clase y Estado en un mundo global. México: Siglo XXI Editores.

RTRS (2017). RTRS Standard for Responsible Soy Production. Disponible en: http://www.responsiblesoy.org

Scarlat, N. y Dallemand, J. F. (2011). Recent developments in biofuels/bioenergy sustainability certification: A global overview. Energy Policy, 39 (3), 1-17.

Schleifer, P. (2013). Orchestrating sustainability: The case of European Union biofuel governance. Regulation & Governance, 7, 533-546.

Silvetti, F. y Cáceres, D. (2015). La expansión de monocultivos de exportación en Argentina y Costa Rica. Conflictos socioambientales y lucha campesina por la justicia ambiental. Mundo Agrario, 16(32).

Staricco, J. I. (2020). The Round Table on Responsible Soy’s Landnahme: converting sustainable practices into tradable intangibles to protect the environment. Journal of Cultural Economy, 14(5), 564-579.

Staricco, J. I. (2021). Requalifying markets of basic food commodities? An examination of the Round Table on Responsible Soy’s implementation in Córdoba, Argentina. Journal of Rural Studies, 88, 249–261.

Staricco, J. I. y Buraschi, M. (2022). Putting transnational "hybrid" governance to work: An examination of EU-RED's implementation in the Argentinean biodiesel sector. Geoforum, 131, 185-195.

Stattman, S., Gupta, A., Partzsch, L. y Oosterveer, P. (2018). Toward sustainable biofuels in the European Union? Lessons from a decade of hybrid biofuel governance. Sustainability, 10(4111).

Sturgeon, T. (2011 [2009]). De cadenas de mercancías (commodities) a cadenas de valor: construcciones teóricas en una época de globalización. Eutopía (2), 11-38.

Teubal, M. y Palmisano, T. (2013). Crisis alimentaria y crisis global: la Argentina de 2001/2002 y después. Realidad Económica, 279, 47-74.

Tomei, J. y Upham, P. (2011). Argentine clustering of soy biodiesel production: The role of international networks and the global soy oil and meal markets. The Open Geography Journal, 4, 45-54.

Tomei, J. et al. (2010). Soy production and certification: the case of Argentinean soy-based biodiesel. Mitigation and Adaption Strategies for Global Change, 15, 371-394.

Tröster, R. y Hiete, M. (2018). Success of voluntary sustainability certification schemes: A comprehensive review. Journal of Cleaner Production, 196(20), 1034-1043.

UE (2009). Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources. Diario Oficial de la Unión Europea, Estrasburgo, 5 de junio de 2009.

UE (2013). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles alternativos. Bruselas, 24 de enero de 2013.

UE (2018). Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Diario Oficial de la Unión Europea, Estrasburgo, diciembre 21 de 2018.

USDA (2019). Biofuels Annual: European Union. Disponible en: https://www.fas.usda.gov/data/eu-28-biofuels-annual-1

USDOE (2011). Biomass Multi-Year Program Plan. Disponible en: https://www.eesi.org/files/mypp_april_2011.pdf

Van Apeldoorn, B. (2002). Transnational Capitalism and the Struggle over European Integration. London: Routledge.

Van der Pijl, K. (2012). The Making of an Atlantic Ruling Class. London: Verso.

Vera Martínez, P. (2017). (coord.) Cadenas de valor y sostenibilidad en Latinoamérica. Ciudad de México: Publicaciones Empresariales UNAM FCA Publishing.

Notas