Artículos

Núcleos y bandas. Discursos gráficos sobre la planta libre

Cores & bands. Graphic discourses on the open floor plan

Núcleos e faixas. Discursos gráficos sobre a planta livre

Núcleos y bandas. Discursos gráficos sobre la planta libre

Arquisur revista, vol. 14, núm. 26, pp. 42-57, 2024

Universidad Nacional del Litoral

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 30 Junio 2024

Aprobación: 01 Noviembre 2024

Resumen: Este artículo reflexiona sobre la representación gráfica de propuestas de vivienda colectiva que se basan en el concepto de planta libre. Para llevar adelante esa reflexión se ponen en diálogo diferentes conceptualizaciones generadas por una serie de autores que han teorizado sobre la flexibilidad de la vivienda. Dichos autores distinguen dos estrategias para organizar una planta libre: concentrar los espacios de servicio en núcleos o estructurarlos mediante bandas lineales. Estas estrategias se ilustran mediante una selección de proyectos y obras, realizados en Europa entre mediados de la década de 1980 y fines de la década de 1990. Son propuestas reconocidas, pues han sido ampliamente difundidas en publicaciones disciplinares y han ejercido influencia en otros proyectos, tanto en el ámbito profesional como en la formación académica. El estudio de los casos seleccionados se centra en los recursos expresivos empleados en el dibujo de las plantas, dado que se trata de la representación que resulta más adecuada para comunicar los usos del espacio. A través del análisis comparado de los ejemplos, se concluye que algunos recursos son transversales y extrapolables a otros casos, y por ello permiten elaborar un discurso gráfico sobre la flexibilidad de la vivienda.

Palabras clave: discurso gráfico, flexibilidad, planta, representación, vivienda colectiva.

Abstract: This article reflects on the graphic representation of collective housing projects based on the concept of an open plan. This reflection is addressed by exploring different conceptualizations developed by some authors who have theorized about housing flexibility. These authors draw a distinction between two strategies for organizing an open plan: concentrating service spaces in nuclei or structuring them through linear bands. These strategies are illustrated by a selection of projects and works carried out in Europe between the mid 80s and the late 90s. These are well-known projects that have been widely disseminated in the literature and have influenced other projects, both in the professional field and in academic training. The study of the selected cases focuses on the expressive resources used in draw-ing the plans, since this is the most appropriate representation for communicating the uses of space. A comparative analysis of the examples leads to the conclusion that some resources are transversal and can be extrapolated to other cases, and thus allow for the development of a graphic discourse on housing flexibility.

Keywords: graphic discourse, flexibility, floor plan, representation, collective housing.

Resumo: Este artigo reflete sobre a representação gráfica das propostas de habitação coletiva que se baseiam no conceito de plano aberto. Para realizar essa reflexão, são colocadas em diálogo diferentes conceituações geradas por uma série de autores que teorizaram sobre a flexibilidade da habitação. Esses autores distinguem duas estratégias para organizar uma planta aberta: concentrar os espaços de serviço em núcleos ou estruturá-los por meio de faixas lineares. Essas estratégias são ilustradas por uma seleção de projetos e obras, realizados na Europa entre meados da década de 1980 e o final da década de 1990. São propostas reconhecidas, pois têm sido amplamente divulgadas em publicações disciplinares e têm exercido influência em outros projetos, tanto no campo profissional quanto na formação acadêmica. O estudo dos casos selecionados centra-se nos recursos expressivos utilizados no desenho das plantas, uma vez que é a representação mais adequada para comunicar os usos do espaço. Por meio da análise comparativa dos exemplos, conclui-se que alguns recursos são transversais e podem ser extrapolados para outros casos, e, portanto, permitem o desenvolvimento de um discurso gráfico sobre a flexibilidade da habitação.

Palavras-chave: discurso gráfico, flexibilidade, planta, representação, habitação coletiva.

INTRODUCCIÓN

La noción de planta libre aparece por primera vez entre los «cinco puntos» de Le Corbusier (1923), posteriormente fue adoptada por Ludwig Mies van der Rohe en algunas de sus propuestas domésticas (Johnson,1947) y con el tiempo pasó a ser reconocida como una de las conceptualizaciones modernas por antonomasia (Giedion, 1941). No obstante, existen muy distintas interpretaciones sobre el significado actual del concepto planta libre. En principio, una planta puede ser definida como libre por diversas circunstancias. Por ejemplo: puede ser estructuralmente libre cuando los soportes verticales son independientes de los cerramientos; puede ser espacialmente libre cuando el espacio no tiene divisiones u obstáculos que lo limiten; y también puede ser funcionalmente libre cuando no se determinan las actividades que se desarrollan en ella. En definitiva, la planta libre es un concepto amplio, esquivo, proteico.

Este artículo reflexiona sobre las relaciones entre las ideas proyectuales y los recursos gráficos utilizados por los proyectistas para comunicarlas a sus pares (tanto en el medio profesional como en el ámbito académico). Para desarrollar esta reflexión, en primer lugar, se analiza el concepto de plantalibre entendida como una modalidad de flexibilidad de la vivienda colectiva contemporánea. Para ello se revisan las definiciones y clasificaciones de una serie de autores que han estudiado la temática de la flexibilidad vinculada al hábitat contemporáneo. En segundo lugar, se analizan dos estrategias que permiten la organización de una planta libre: una en la que los servicios se concentran en un núcleo central y otra en la que conforman una banda perimetral. Para ilustrar estas dos estrategias se presentan siete casos de estudio de vivienda colectiva. Se trata de proyectos u obras construidas que fueron desarrollados entre mediados de la década de 1980 y fines de la de 1990.[1]

Los temas desarrollados en este artículo forman parte de una tesis de Maestría[2] que se centra en la representación gráfica, entendida como un discurso[3] sobre el proyecto arquitectónico. La metodología de investigación aplicada en esa tesis pertenece a la familia de los abordajes cualitativose implica un estudio explicativo (Sabino, 1992). Se trata de un enfoque de estudio de caso múltipleque supone utilizar técnicas de revisión bibliográfica, sistematizar información gráfica y establecer una muestra intencionalde dibujos de plantas que conforman un corpus organizado según seis modalidades de flexibilidad (planta transformable, planta evolutiva, planta versátil, planta neutra, planta libre y planta diversa).[4]

En particular, la investigación se sometió a una restricción metodológica que consistió en analizar los dibujos en planta que fueron realizados por los propios proyectistas con el objetivo de comunicar sus propuestas en el ámbito disciplinar. Esto implicó que se estudien gráficos que fueron publicados en medios académicos o profesionales. Por ese motivo, las plantas analizadas se caracterizan por haber alcanzado una gran difusión en el período histórico analizado, por haber ejercido influencia en otros proyectistas y, sobre todo, porque se han convertido en ejemplos de referencia en la formación académica de los estudiantes de arquitectura.

Dada la temática investigada, la elección de la planta como la pieza discursiva protagónica se fundamenta en que se trata de la representación gráfica que mejor expresa la flexibilidad de usos del espacio doméstico. Son varios los autores que han argumentado sobre esta última afirmación. Por ejemplo, Friederike Schneider (1997) sostiene que «la idea subyacente de una planta no es sino la interpretación que hace el proyectista de una forma de vivir» (p. XII) mientras que Carolina Valenzuela alega que la planta «puede entenderse como el material genético del espacio» (2004: 74). Por su parte, John Habraken afirma que una «buena» planta es

siempre un compromiso, es el resultado de complejas negociaciones entre arquitecto, cliente, constructor, ingeniero de estructuras y otros profesionales. De hecho, la mayor parte de los esfuerzos de diseño son dirigidos a encontrar una solución lo suficientemente buena como para justificar una repetición continuada de la planta. (2000:11)

A partir de lo anterior, en este artículo nos centraremos en el análisis de los recursos gráficos empleados en aquellas plantas que muestran las tipologías de proyectos de vivienda colectiva.

En definitiva, el análisis tiene el propósito de estudiar las relaciones entre las ideas proyectuales (o las teorías arquitectónicas) que sustentan las propuestas y los recursos gráficos utilizados por los proyectistas para comunicarlas a través del dibujo de las plantas. En ese sentido, este artículo argumenta que los dibujos analizados pueden ser entendidos como un discurso gráfico sobre el proyecto arquitectónico y sobre la flexibilidad de la vivienda.

PLANTA LIBRE Y FLEXIBILIDAD DE LA VIVIENDA

En el artículo «Plantas transformables: la vivienda colectiva como objeto de intervención» Carolina Valenzuela entiende que la planta libre «se manifiesta a través de espacios abiertos o unitarios, supresión de pasillos, módulos regulares (…) y estructura mínima interior. Esta tipología permite un juego de ordenaciones infinito, admitiendo la mayor variabilidad posible de la planta» (2004:75). Como se puede apreciar, Valenzuela se centra en la descripción de un espacio visualmente percibido como libre, al tiempo que establece precisiones sobre algunas de sus condiciones estructurales y funcionales.

Por otra parte, en el trabajo «La vivienda como proceso: Estrategias de flexibilidad» Morales, Alonso y Moreno desarrollan once «modelos tipológicos flexibles» para la unidad de vivienda, entre los cuales incluyen un concepto que denominan vivienda loft, caracterizado por un «gran espacio único distribuido y compartimentado con mobiliario interior. Espacio ambiguo, indefinido y apropiable por cada usuario de manera versátil. Sin tabiquería interior, sino con mobiliario (...) con capacidad de transformación en función de las necesidades del momento» (2012:47).

En esa apretada definición los autores se centran en el mobiliario, en las condiciones espaciales y en sus posibilidades de transformación. Por otro lado, la clasificación sobre flexibilidad elaborada por Dayra Gelabert y Dania González refiere a una categoría que designan vivienda de espacio libre, dado que «carece de partición espacial interior» y está «conformada por un espacio integrado y único» en donde su «solución estructural no debe impedir la unidad visual y perceptual del espacio» (2013:29). Es decir, al igual que Valenzuela (2004), el foco de las autoras está puesto en los aspectos sensoriales, vinculados con la percepción de la espacialidad.

En definitiva, podemos decir que los tres trabajos coinciden en atribuir la condición de libre a un único espacio. Sin embargo, otros autores han optado por describir esta modalidad flexible a través de dos espacialidades contrapuestas. Por ejemplo, Gustavo Gili Galfetti nos explica una concepción que denomina «espacio servido y espacio sirviente»:

La flexibilidad se basa en liberar unos determinados espacios domésticos no solo de particiones sino también de servicios y equipamientos para lograr un espacio diáfano y neutro. […] Los servicios se concentran en unas franjas compactas o «muros gruesos» altamente equipados. En estos casos se suprime la mayoría de espacios [sic] de circulación y distribución que se anexionan a los espacios «libres». (1997:14)

Como se desprende de la cita anterior, en lugar de definir la vivienda a través de una única espacialidad, Gili Galfetti establece una oposición entre dos tipos de espacios. Mientras denomina libre a uno de ellos, define al otro como altamente equipado.

Por un camino análogo transita Josep María Montaner, pues, en el libro La arquitectura de la vivienda colectiva plantea que en la vivienda flexible contemporánea «la separación entre las zonas de día y zonas de noche queda obsoleta» (2015:128). Como alternativa, establece una nueva dualidad que consiste en «agrupar los ámbitos especializados en los núcleos o en las periferias». Es decir, Montaner acepta la planta libre como un hecho consumado, por tanto, propone una clasificación que se centra en definir cómo y dónde se ubican los elementos fijos. Cuando se trata de un núcleo central entiende que un aspecto clave para lograr la flexibilidad consiste en que la planta posea un recorrido circular, lo que implica generar «un circuito abierto en torno a un elemento fijo». Para ilustrar este concepto comenta dos obras de Mies van der Rohe: la casa Farnsworth, donde señala que «la circularidad es total»; y los Lake Shore Drive Apartments, en donde es «casi completa» (2015:128).

NÚCLEOS CENTRALES Y BANDAS PERIFÉRICAS

Son muy diversos los planteos proyectuales que pueden ilustrar las ideas teóricas expuestas en el apartado anterior. Por ello, a partir de aquí, revisaremos una serie de propuestas de vivienda colectiva con el objetivo de someter los dibujos de los proyectistas a un análisis que permita relacionar las ideas proyectuales con su comunicación gráfica. En primer lugar, vamos a revisar dos casos de vivienda, uno que se organiza en torno a un núcleo central y otro que propone una banda periférica.

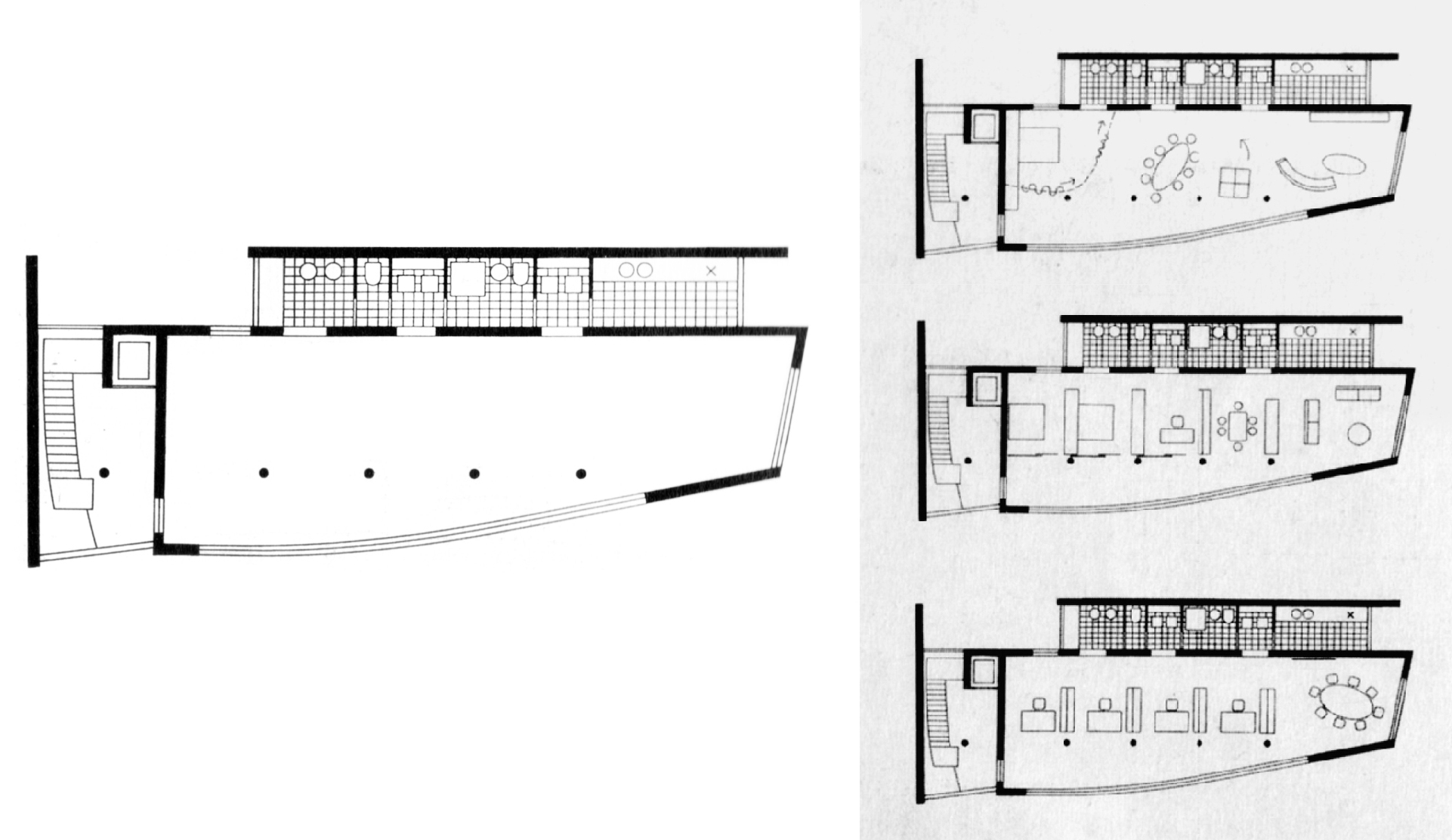

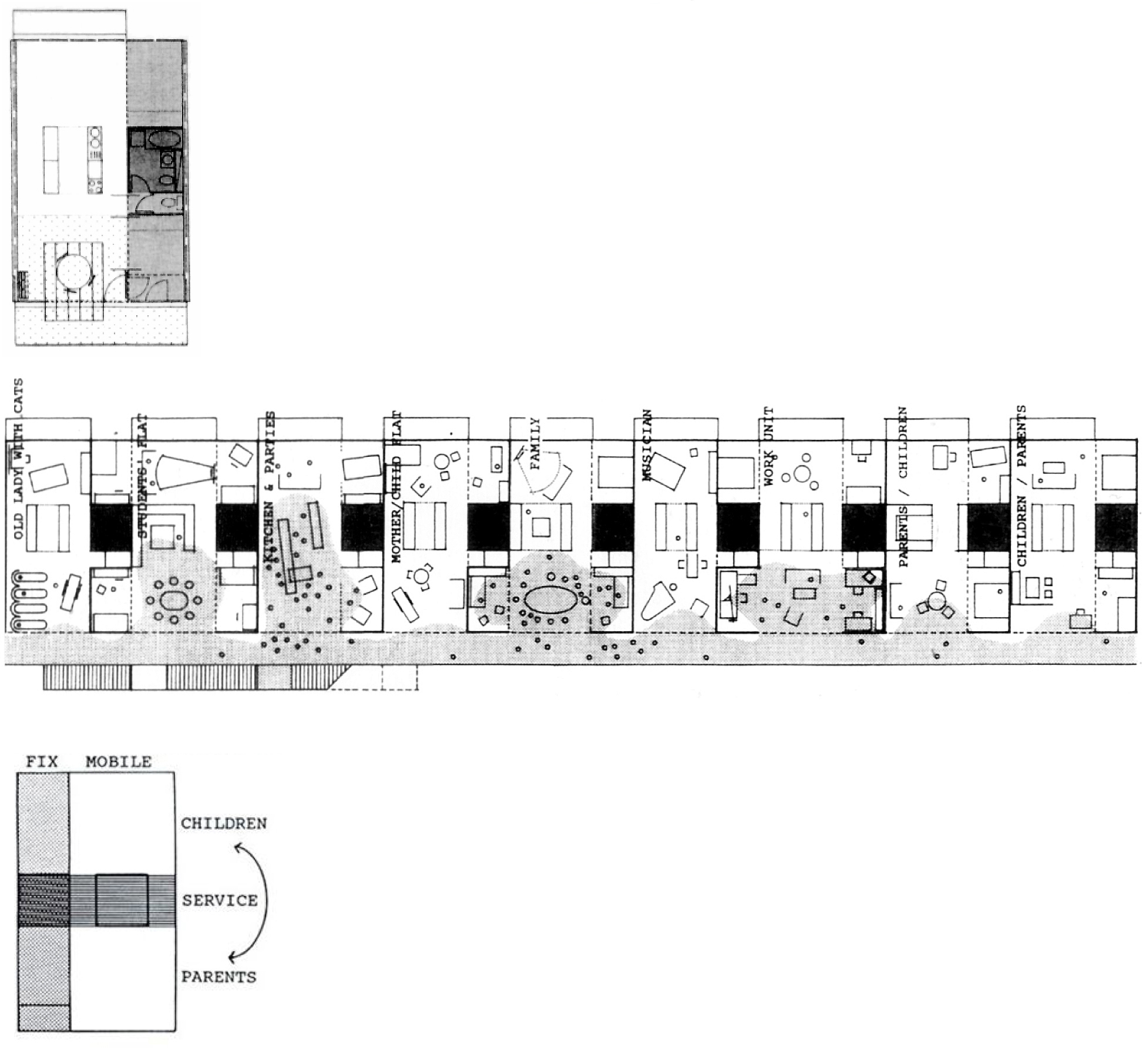

La planta de los apartamentos Dapperbuurt, construidos en Ámsterdam en 1988 por Margreet Duinker y Machiel van der Torre, se caracteriza por conformar un espacio libre ocupado por un núcleo (Figura 1).

Ubicado en una posición ligeramente descentrada en la planta, el núcleo contiene un módulo de cocina, dos servicios higiénicos y un pasillo distribuidor, a la vez que sus tabiques ocultan los paneles corredizos que permiten generar diferentes subespacios. La doble condición cumplida por el núcleo (concentrador de servicios y divisor espacial) queda patente en las valoraciones críticas que el proyecto ha recibido. Montaner lo presenta como uno de los principales referentesde flexibilidad, y lo utiliza para ilustrar un tipo de organización al que caracteriza por el «funcionamiento circular en torno a un núcleo central» (2015:131). En cambio, Gili Galfetti lo usa como ejemplo de «espacio servido–espacio sirviente» (1997:36), mientras que Schneider destaca que la planta puede dejarse «totalmente libre o subdividirla en habitaciones mediante tabiques correderos, que quedan camuflados cuando están abiertos» (1997:84).

Resulta significativo que las dos situaciones señaladas por Schneider —espacio libre y espacio compartimentado— se reflejen en los dos tipos de plantas publicadas (Figura 1). El primer tipo muestra una planta de tres apartamentos que se dibujan sin mobiliario, en tanto que el segundo presenta —con gran profusión de detalles— dos posibles formas de utilizar uno de los apartamentos. Es necesario señalar que estos dos tipos de plantas no son versiones gráficas alternativas, sino que se trata de gráficos complementarios, ya que ambos fueron publicados en una misma página del libro de Schneider (1997). Por lo tanto, podemos definirlos como dos niveles discursivos de una misma planta.

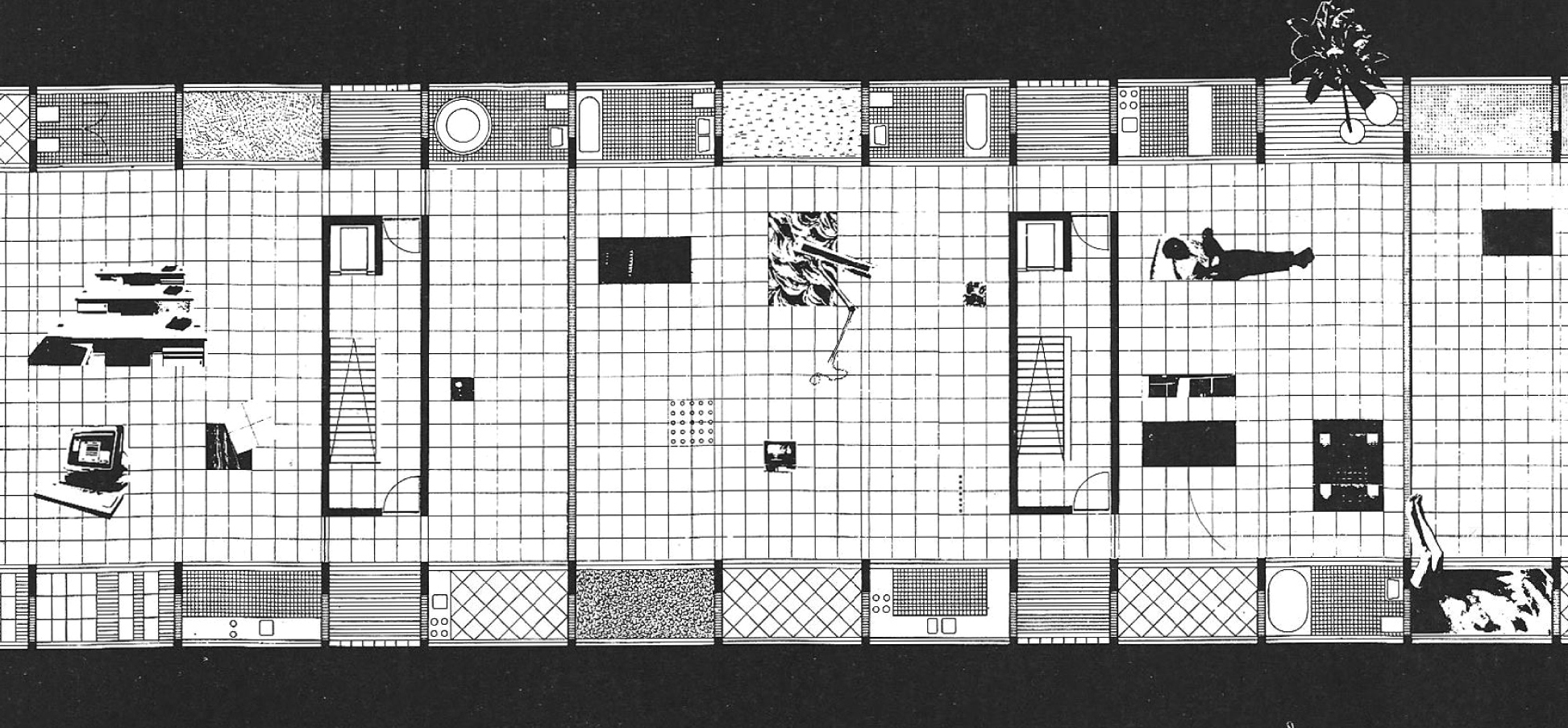

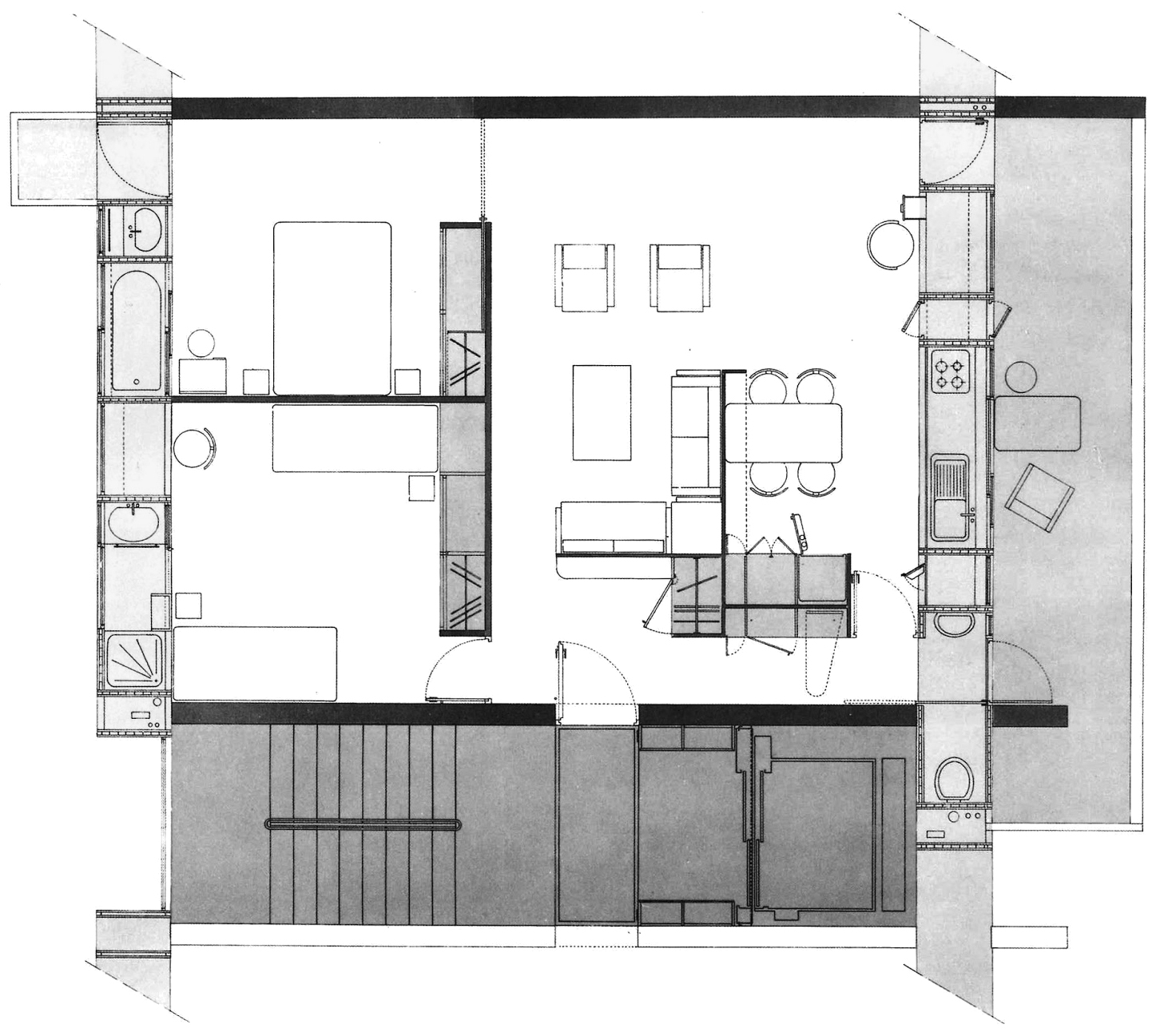

Un ejemplo que resulta ilustrativo de la organización de los servicios en una banda perimetral es el edificio loft De Kaai, construido en 1992 en Amberes por los arquitectos Willem Jan Neutelings y Marc de Kooning (Figura 2).

Su planta está organizada a partir de dos tipos de espacios diferenciados entre sí: una banda de locales húmedos yuxtapuestos que se adosa a la medianera (cocina y servicios sanitarios) y un espaciolibre que se abre a la calle (caracterizado por una fachada curva). Para explicar el modo en que la planta se adapta a los diferentes tipos de usuario, sus proyectistas manifiestan:

The four upper floors all have the same large space, but it can be freely used in a variety of ways: as an open, loft—like plan, using furniture as a demarcation of places and atmospheres, a Japanese—style arrangement with sliding translucent doors to separate retreats, or a more conventional plan with metal partition walls forming independent rooms. In this sense, the building can adapt easily to changing functions and lifestyles. (Neutelings y De Kooning, 1993:44)

Al igual que en el caso anterior, el discurso gráfico se desdobla en dos niveles. En el primero (Figura 2, izquierda) los proyectistas grafican los dos tipos de espacios, servido y sirviente, que según Gili Galfetti definen la planta libre. El espacio servido se dibuja totalmente despojado de mobiliario y de divisiones espaciales, como un vacío gráfico en el que solo aparecen cuatro pilares cilíndricos exentos.[5] Por el contrario, la bandasirviente se expresa como un lleno, ya que al estar compartimentada mediante muros y funcionalmente determinada por el equipamiento sanitario produce un vivo contraste visual con el espacio servido. Además, la apretada cuadrícula con la que representan los pavimentos en los espacios sirvientes constituye un recurso gráfico que refuerza dicho contraste. Como consecuencia, el sector de la banda de servicios adquiere una mayor densidad visual y se opone a la liviandad con que se dibujó el espacio servido.

El segundo nivel del discurso comprende una serie gráfica[6] formada por tres plantas que se muestran a menor escala y que, gracias al amoblamiento, ilustran algunas de las posibilidades organizativas del espacio interior (Figura 2, derecha). Si el primer nivel discursivo representa lo indefinido y genérico del espacio servido (el potencial del espacio) el segundo nos muestra lo concreto, lo contingente, es decir: ilustra cómo esa planta libre podría ser usada, y por ello necesariamente debe incluir el mobiliario.[7]

La fachada como banda activa

En los casos anteriores, tanto los núcleos como las bandas se conciben como elementos vinculados casi exclusivamente con el interior de la vivienda. No obstante, a partir de aquí veremos ejemplos que optan por abrir estos servicios hacia el exterior.

Una de las elaboraciones teóricas sobre la flexibilidad que ha generado una notoria influencia durante el periodo estudiado[8] es el trabajo Housing: nuevas alternativas, nuevos sistemas de Manuel Gausa (2002:29). Entre las estrategias de flexibilidad analizadas por ese autor se destaca la «progresiva liberación del espacio interior», entendido como un vacío «por conquistar». Para conseguir este objetivo, Gausa propone «fajas continuas de equipamientos destinadas a alojar los elementos fijos del sistema y liberar el resto del espacio» (2002:29). Es decir, al igual que Montaner, Gausa entiende que el espacio libre queda «definido desde una periferia funcional». Pero su clasificación va un paso más allá, cuando plantea que las fajas se pueden conformar de dos modos diferentes. El primero consiste en agrupar los servicios en las medianeras, de forma que sirvan de separación entre viviendas: «La definición de la pared medianera no ya como una simple línea divisoria sino como un "ancho técnico", un "muro grueso", una "pared equipada" transversal, permitiría soluciones en base a claras fajas funcionales» (2002:29).

El segundo es más radical, ya que supone agrupar los servicios en las fachadas de forma que estas pasan a ser concebidas como espacios espesos: «La utilización de la fachada no ya como simple línea de separación "interior/exterior", sino como un eficaz sostén de servicios, un grueso alveolar (o "fachada filtro") de llenos equipados y vacíos, que dejan penetrar luz y aire» (Gausa, 2002:29).

En definitiva, la mayor diferencia entre ambos modos de proyectar estas fajas[9] pasa por la permeabilidad y apertura que exige la segunda opción. Sin dudas, la versión más radical del concepto de banda perimetral de servicios supone su materialización como fachada del edificio. Vamos a revisar y comentar tres casos que, en distintos grados, apelan a esa solución proyectual.

El primer caso, tanto en precedencia temporal como en relevancia conceptual, es el proyecto teórico llamado Domus Demain: Investigación sobre un hábitat para principios del siglo XXI, que en 1984 desarrollan los arquitectos Yves Lion y Francois Leclercq(Figura 3).La propuesta plantea una inversión total del núcleo de servicios, dado que la fachada se convierte en una «banda activa» que reúne las instalaciones húmedas de la vivienda y libera el resto del espacio. Según los proyectistas, estas viviendas «tienen en el núcleo cierta pasividad y en la fachada toda la energía, toda la capacidad de evolucionar, de acoger los progresos de la técnica» (Lion, 1992:26).

Figura 3

Domus Demain, investigación sobre un hábitat para principios del siglo XXI, 1984

Fuente: Gili Galfetti (1997:47).

El éxito de esta propuesta teórica se puede constatar a partir de la repercusión crítica conseguida. Gili Galfetti la incluyó en su libro como un ejemplo característico de la categoría que denomina «espacio servido–espacio sirviente» (1997:46). Por su parte, Gausa la usó para ilustrar lo que bautizó como estrategia de vaciado, consistente en formar «fajas continuas de equipamientos destinados a alojar los elementos fijos del sistema y liberar el resto del espacio» (2002:29). A su vez, Montaner (2015) destacó la ubicación de

los núcleos húmedos en la fachada, de modo que actúan como un filtro exterior–interior. (…) Aquí tenemos, por tanto, el otro extremo en el modo de distribución de la planta: no hay un núcleo central, sino que los ámbitos especializados están situados en el perímetro. (2015:132–133)

A nivel gráfico, la planta está resuelta mediante áreas rellenas de color gris (un recurso históricamente conocido como poché[10]) que refuerzan la lectura de las «bandas activas». En forma consistente, otros rellenos grises se utilizan en los espacios exteriores (balcones y terrazas), en los espacios colectivos (núcleo de circulación vertical) y en los espacios de almacenamiento (placares y aparadores). Si bien la espacialidad interior obtenida en este caso está lejos de manifestarse como una planta libre, la potencialidad de esta idea será retomada por otros proyectistas, que continúan así la influyente exploración conceptual de Lion.

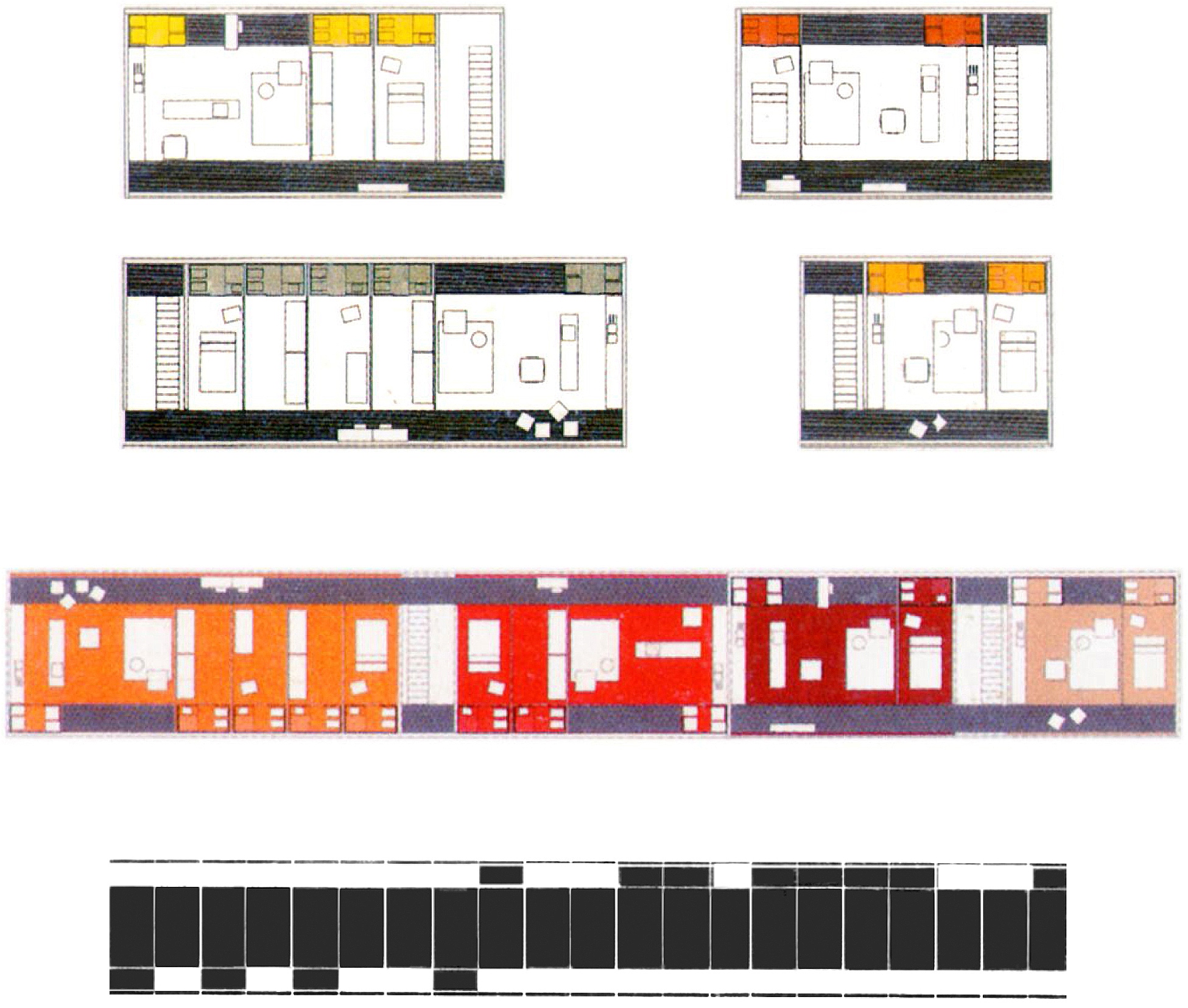

Un proyecto que toma el relevo de las «bandas activas» de Domus Demain es la propuesta desarrollada por los arquitectos Neutelings, Wall, de Geyer y Roodbeen para el Concurso Vivienda y Ciudad, organizado por la revista Quaderns en 1990(Figura 4).

Gili Galfetti plantea que los proyectistas se propusieron invertir la distribución tradicional, en la que los servicios se iluminan y ventilan por patios internos al edificio. En este caso los servicios se ubican en espacios que conforman galerías en las fachadas y liberan al interior para otros usos, de manera que «las habitaciones unifamiliares se convierten en escenarios diversos» (1997:40).

Una característica significativa de este gráfico es que los diferentes tipos de vivienda no se dibujaron por separado, sino que integran una misma planta, conformando así un tramo o sector del edificio. Estratégicamente, el dibujo incluye dos núcleos verticales de acceso y tres viviendas completas (que ocupan uno, dos o tres módulos de fachada), lo que permite mostrar diferentes posibilidades organizativas de la planta libre.

En el tratamiento de los espacios se aplicaron dos criterios prácticamente opuestos. En la banda central el espacio «carece de partición espacial interior» (Gelabert y González, 2013:29), lo que favorece la lectura de planta libre; mientras que en las bandas perimetrales los espacios tienen un carácter celular y fraccionado. Esta decisión proyectual tiene consecuencias gráficas, pues en cada caso se adoptaron recursos de representación muy diferentes, reforzando así la oposición entre ambas bandas.

En primer lugar, podemos observar dos estrategias gráficas contrapuestas para dibujar los pavimentos. Por un lado, en la banda central se usó un único tipo de pavimento: una cuadrícula de gran tamaño definida por los módulos del suelo técnico sobreelevado. Esta indiferenciada retícula consigue desdibujar los límites entre las unidades, e incluso se aplica en los núcleos de circulación vertical.[11]Por otro lado, los pavimentos de las bandas perimetrales (galería de servicios y terrazas) se expresan mediante tramas de diferentes tamaños y texturas, recurso que permite caracterizar e individualizar a los módulos que las conforman. Si bien cada módulo se expresa con tramas distintas a las de los módulos adyacentes, esas tramas siempre son de mayor densidad que en la banda central, lo que refuerza su contraposición.

En segundo lugar, el recurso que ayuda a enfatizar la diferencia entre ambos tipos de espacio es el tratamiento adoptado en el dibujo del equipamiento y el mobiliario. Por una parte, en las bandas perimetrales se ubica el equipamiento fijo (cocinas, mesadas, bañeras, sanitarios, etcétera) que se representa mediante rigurosos dibujos técnicos en Sistema Diédrico Ortogonal (SDO). Por otra parte, en la banda central, aparecen insertas una serie de figuras[12] obtenidas a partir del recorte de fotografías. Este uso de la técnica del collage constituye una notable transgresión del SDO, pues, dado que se trata de fotografías, lo que muestran las figuras está representado en el Sistema Perspectivo Cónico (SPC). A partir de esta aplicación no ortodoxa del sistema proyectivo propio de la planta, los elementos insertados logran emerger del plano y sugerir tridimensionalidad.

Para concluir este apartado vamos a analizar un proyecto teórico desarrollado en 1994 por Manuel Gausa y Actar, Arquitectura, el Sistema Rail (Figura 5). Para explicar su propuesta, Gausa (2002) nos dice:

La distribución y organización interiores se configuran a partir de tres bandas longitudinales. La primera se concibe como un espacio ambiguo, mezcla de corredor, galería y filtro lúdico —de distensión— entre el interior y el exterior. Las funciones propias de la vivienda (habitaciones, salón, etc.) se ubican en la banda ancha central. (2002:27)

También en este caso resulta evidente la influencia de Yves Lion y su «banda activa». No obstante, deberíamos señalar que Gausa capitaliza algunas ideas latentes de la propuesta de Neutelings, Wall, de Geyter y Roodbeen. Sin embargo —por la forma en que esas ideas se aplicaron— hay que reconocer que aquella radical apuesta aparece aquí algo devaluada.Dada la estrechez de las bandas de la fachada, el Sistema Rail no permite que en ellas se alojen todos los servicios, lo que obliga a que la mayoría de las cocinas estén ubicadas en la banda central, mientras que algunos sectores de las bandas exteriores se ocupan con terrazas o espacios «de distensión». En definitiva, se trata de un uso atenuado y menos contundente de las ideas predecesoras.

Gausa organiza su discurso gráfico en tres niveles (Figura 5). El primer nivel consiste en una serie gráfica de plantas que nos muestra por separado cuatro apartamentos de diferentes tamaños (en este artículo vamos a denominarlas variantes externas, por contraposición a las variantes internas). En el segundo nivel las variantes conforman una tira lineal de viviendas, mientras que en el tercero la tira se presenta de forma esquemática, destacando su modulación estructural. El ordenar los niveles gráficos de esa manera nos revela un proceso de gradual simplificación y despojamiento de la planta, que culmina expresando solo la idea fundamental: dos finas bandas perimetrales que complementan una banda central.

El principal recurso gráfico radica en el uso del color, que se aplicó siguiendo dos criterios contrapuestos. Cuando las tipologías se dibujan por separado, el color destaca las bandas perimetrales. Mientras que, cuando se dibujan integradas (conformando un edificio lineal), los colores se usan como relleno, colmando todo el espacio. En este último caso, las diferencias de matiz (ya que se usó una paleta cálida en tonos rojizos) ayudan a distinguir entre sí los apartamentos contiguos.

Mixturas de bandas y núcleos

Si en los apartados anteriores analizamos las bandas y los núcleos como estrategias proyectuales alternativas, es necesario considerar ciertos casos que desarrollan soluciones híbridas, de manera que participan de ambas estrategias. En los dos casos que se presentan a continuación los dibujos de las plantas muestran su doble pertenencia: por un lado, expresan atributos propios de los núcleos centrales, y, por otro, presentan características de las bandas perimetrales.

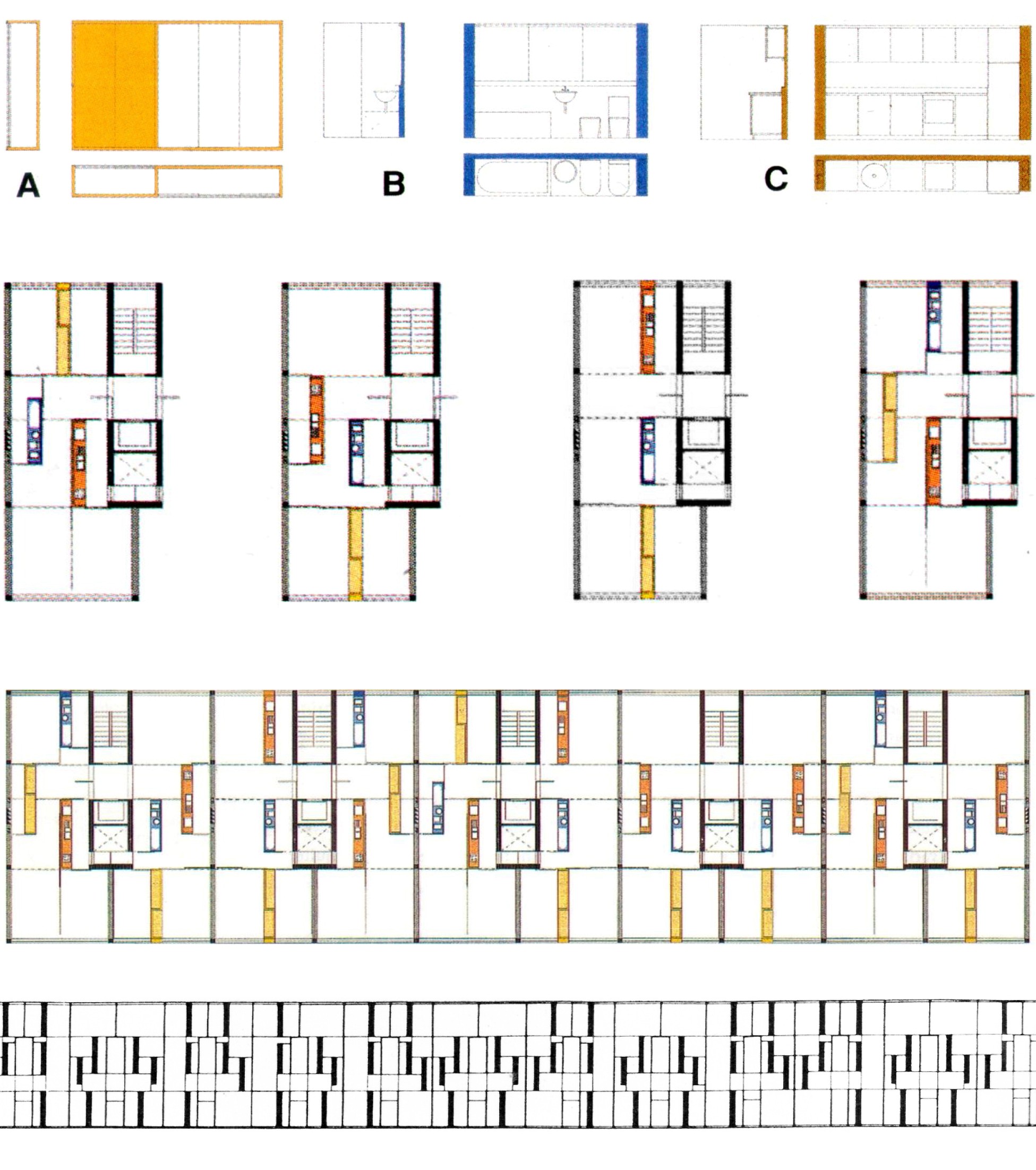

El Sistema ABC (figura 6) fue desarrollado en 1994 por el estudio Actar, en forma paralela al Sistema Rail. Manuel Gausa presenta ambas propuestas como «sistemas combinatorios», en la medida que utilizan recursos proyectuales análogos. Para explicar su propuesta Gausa nos dice que se basa en

la ubicación variable de tres muros equipados prefabricados (siguiendo la fórmula ABC: armario–acumulador, baño y cocina), concebidos como los elementos duros (los coágulos o grumos) de un espacio fluido conformado a su alrededor, favoreciéndose la eliminación de la tabiquería interior y su sustitución por paneles correderos. (2002:26–27)

A diferencia de los casos anteriores, en los que los servicios se agrupaban en núcleos o formaban bandas continuas, aquí la separación de los módulos A, B y C permite que su posición pueda variar en cada apartamento, admitiendo mayores posibilidades de organización interna. Por ello, bien podría considerarse que se trata de un único núcleo que se separa en tres partes o también de una banda dispersa, que en lugar de ocupar la periferia del espacio se fracciona y se desfasa, permitiendo así diferentes subdivisiones tipológicas.

Siguiendo una lógica análoga al caso anterior, podemos apreciar que los dibujos de la propuesta se presentan a diferentes escalas y configuran así cuatro niveles de discurso gráfico.

El primer nivel incluye los tres «muros equipados prefabricados» (A, B y C), que se muestran como objetos aislados, pues aún no conforman espacios arquitectónicos. Cada muro está caracterizado con un color saturado (respectivamente: amarillo, cian y naranja). Sin embargo, este recurso cromático se aplica solo en los elementos cortados, de manera que las áreas coloreadas no colmen totalmente los gráficos. En este caso, cada planta se acompaña de dos alzados, gracias a los cuales podemos entender su forma tridimensional. El segundo nivel es una serie gráfica que incluye cuatro tipologías de vivienda en las que varía la ubicación de los muros equipados. Un aspecto destacable de estos dibujos es que el «espacio fluido» se expresa en blanco, contraponiéndose así a los «elementos duros» identificados por su color característico. Para resaltar la presencia de los muros equipados —y evitar que otros elementos puedan competir visualmente con ellos— se suprimió el mobiliario y se atenuó la presencia de los «paneles correderos», que se graficaron mediante líneas negras muy finas, mientras que su movilidad apenas se sugiere mediante trazos discontinuos. El tercer nivel muestra diez unidades de vivienda conformando un sector de un edificio lineal (viviendas en tira), mientras que el cuarto nivel nos presenta una versión esquemática de la planta en la que los muros equipados se expresan con un relleno negro, indicando así la mayor densidad que los caracteriza.

En resumen, aunque los cuatro niveles discursivos adoptan diferentes escalas y grados de definición, los recursos gráficos aplicados en los dibujos son consistentes y complementarios entre sí, por lo que podemos decir que conforman un único discurso gráfico. Un aspecto común a los diferentes niveles radica en que los muros equipados se destacan de los espacios libres, apelando para ello a recursos gráficos como el color o el uso de densos rellenos.

Cerramos este apartado con la propuesta Structural Dyke, un proyecto no construido del estudio Njiric + Njiric Arhitekti (Helena Njiric y Hrvoje Njiric) desarrollado en el año 1993 para la municipalidad de Den Bosch, en Países Bajos (Figura 7).

También este caso presenta más de un nivel de discurso gráfico. El primer nivel consiste en una planta, titulada «unidad básica» (Figura 7, arriba), que funciona como planta testigo, pues nos permite comparar las diferentes variantes que presenta el dibujo del edificio. En la unidad básica se destacan dos bandas verticales de distinta jerarquía: una ancha y otra angosta. La utilización de rellenos con dos intensidades de gris en la banda angosta contribuye a establecer una zonificación espacial interna, pues el gris claro se usa en los sectores de los extremos y el oscuro en el centro, donde se ubica el baño principal.

El segundo nivel del discurso consiste en una planta del edificio en la que se presentan nueve diferentes organizaciones internas (Figura 7, centro). Este dibujo, que los proyectistas titulan «escenarios habituales» (Mata Botella,2002:105), ilustra la notable variedad de viviendas que se puede conseguir a partir de la unidad básica. En este caso, la presencia gráfica de la banda angosta se reduce notablemente, al punto de que casi deja de ser percibida como tal. Mientras que los baños se representan con un denso relleno de color negro, que permanece imperturbable ante la multiplicidad de opciones mostradas en el resto de la tira. De esta manera, la serie de nueve cuadrados negros contrasta fuertemente con los espacios flexibles y se manifiesta, así como la representación gráfica más contundente del concepto de«núcleo central» (Montaner, 2015) o —mejor aún— de «núcleo duro» (Gausa, 2002).

En definitiva —al igual que en otros casos vistos en este capítulo— los recursos gráficos aplicados en ambas plantas establecen diferentes zonificaciones del espacio. Si observamos el dibujo del primer nivel, la propuesta podría leerse como una planta organizada mediante una banda lineal que es perpendicular a la fachada, lectura que se consigue mediante el uso de tramas y rellenos grises. En cambio, si observamos la planta del segundo nivel lo expresado se modifica notablemente, pues el gráfico sugiere viviendas organizadas a partir de un núcleo rígido que se manifiesta mediante la repetición de cuadrados negros que pautan el sector central. Podría considerarse que esta ambivalencia constituye un error discursivo que genera ambigüedad, pero también podría interpretarse como una estrategia comunicativa que busca expresar ideas proyectuales de mayor complejidad, sin comprometerse con una lectura única ni exclusiva.

No obstante, existe un tercer nivel del discurso. Si nos fijamos en el esquema de la planta (Figura 7, abajo) podemos hacer otra lectura del espacio propuesto. En ese gráfico la banda gris (rotulada como fix) se cruza con una segunda banda, expresada mediante una textura de rayas horizontales (rotulada service), que es perpendicular a la primera y contiene el baño y la cocina. Por tanto, la banda servida es paralela a las fachadas y ocupa el sector central de las tipologías.[13]En definitiva, este tercer nivel discursivo presenta una doble articulación del espacio, que se manifiesta gráficamente mediante dos sistemas de bandas que son perpendiculares entre sí.

CONCLUSIONES

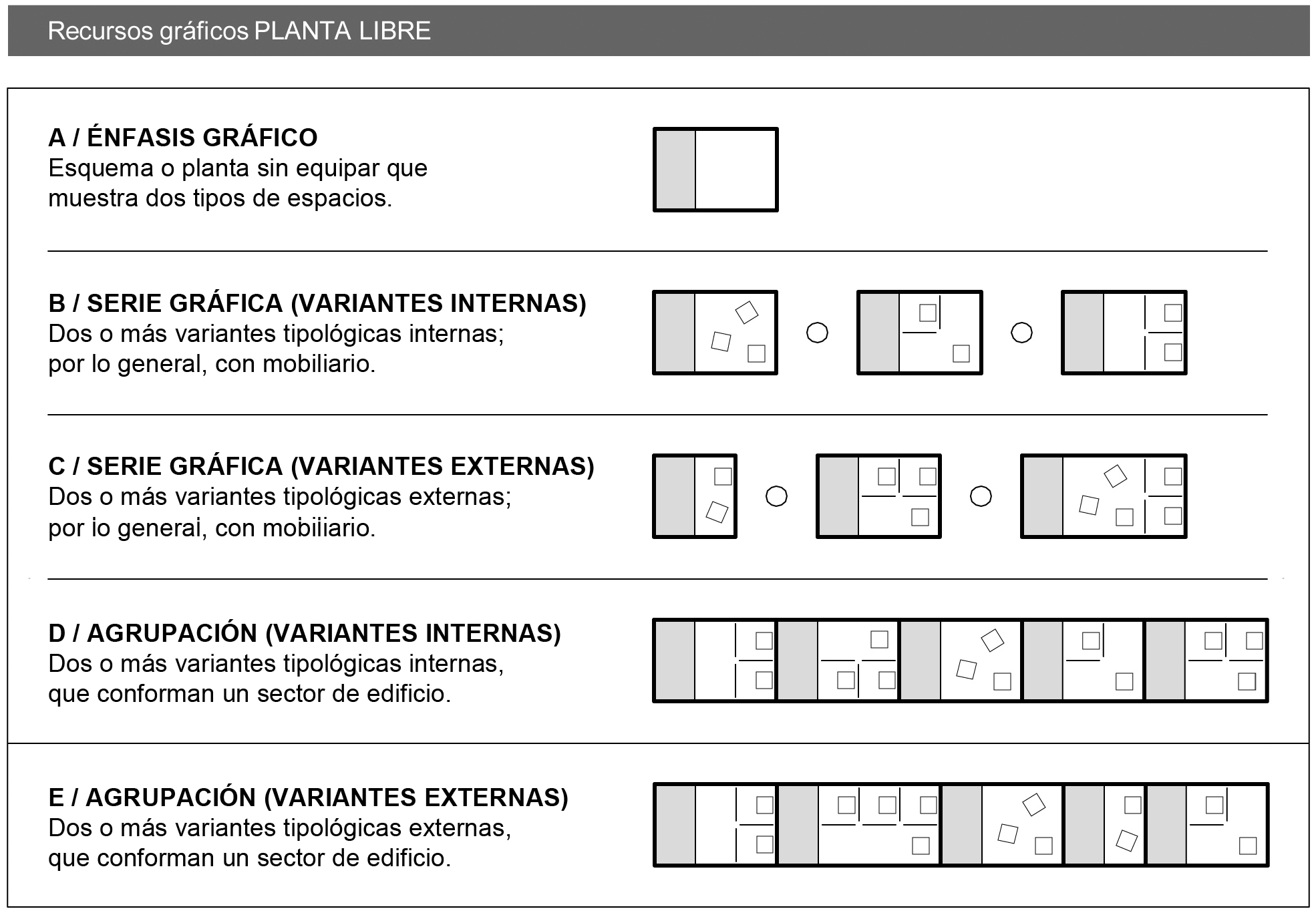

El espacio de las conclusiones nos habilita a realizar una lectura transversal y una síntesis[14]de los temas analizados. A partir de los casos estudiados en los apartados anteriores se pueden derivar varias reflexiones generales sobre el uso de dibujos en planta, entendidos como una herramienta discursiva que permite expresar conceptos proyectuales vinculados a la flexibilidad de la vivienda colectiva.

En primer lugar, la adopción de la planta libre implica la oposición entre dos tipos de espacios: por un lado, ámbitos servidos y, por otro, núcleos o bandas concentradoras de servicios. Esto supone una dicotomía de conceptos espaciales: abierto/cerrado, libre/ocupado, blando/duro, etcétera. Para comunicar esa dualidad, las plantas analizadas apelan a una diferenciación visual entre ambos tipos de espacios. En ese sentido, uno de los recursos gráficos que resultan más eficaces consiste en el énfasis gráfico de los espacios de servicio, otorgándoles así mayor densidad visual que a los espacios servidos. Este énfasis se puede lograr mediante la inclusión del equipamiento fijo y la adición de tramas que expresen los pavimentos, como ocurre en el loft De Kaai (Figura 2) y en el Concurso Vivienda y Ciudad (Figura 4), pero también se puede conseguir mediante agregados gráficos, como los sombreados grises (el tradicional poché)o rellenos de colores que destaquen la presencia de los núcleos o las bandas de servicio. Estos recursos fueron aplicados en Domus Demain (Figura 3), en Sistema Rail (Figura 5) y en Sistema ABC (Figura 6).

En segundo lugar, en la mayoría de los casos el discurso se desdobla al menos en dos niveles gráficos. En uno de los niveles los espacios servidos se dibujan totalmente despojados, mostrando así la característica espacialidad diáfana que define a una planta libre. En esos casos suele ser suficiente una sola planta, que incluso puede representarse esquemáticamente. Seis de los siete casos presentan plantas sin equipar o incluyen esquemas de planta que muestran ambos tipos de espacio (servido y sirviente) de manera gráficamente diferenciada. Mientras que en el otro nivel (o en los otros niveles) se suelen presentar variantes tipológicas de la planta. El incluir el mobiliario y/o las particiones que subdividen el espacio constituye un recurso casi imprescindible para ilustrar las variantes de una planta. Entre los siete casos analizados solo el Sistema ABC (Figura 6) prescinde del dibujo del mobiliario, aunque incluye los tabiques y sugiere las puertas.

En tercer lugar, las diferentes tipologías pueden presentarse por separado, formando series gráficas devariantes internas, cuando se proponen alternativas de organización del espacio interior; o seriesgráficas devariantes externas, cuando además existen diferentes tamaños de vivienda. El primer caso se ejemplifica con los Apartamentos Dapperbuurt (figura 1), el loft De Kaai (Figura 2) y el Sistema ABC (Figura 6); mientras el segundo se ilustra con el Sistema Rail (Figura 5).

En cuarto lugar, resulta significativo que algunos casos utilizan una sola pieza gráfica para incluir las variantes tipológicas (tanto internas como externas), y aprovechan la agrupación deunidades para mostrar cómo se conforma el edificio o un sector del edificio que las contiene. Este recurso fue aplicado en el Concurso Vivienda y Ciudad (Figura 4), en el Sistema Rail (Figura 5), en el Sistema ABC (Figura 6) y en el proyecto Den Bosch (Figura 7).

En definitiva, del elenco de propuestas estudiadas podemos destilar un repertorio de recursos gráficos que permiten comunicar ideas proyectuales sobre la planta libre, entendida como una modalidad de flexibilidad de la vivienda colectiva. A este respecto, como síntesis delos temas analizados en este texto, se presenta un cuadro conformado por esquemas de planta —realizado específicamente para este artículo— que propone sistematizar los principales tipos de recursos estudiados (Figura 8). Esta síntesis es válida tanto para la estrategia proyectual que organiza los servicios en un núcleo como para la que propone organizarlos mediante una banda.

Figura 8

Cuadro síntesis de recursos gráficos analizados

Fuente: producción propia

El análisis de las plantas nos permitió reflexionar sobre algunas relaciones existentes entre las ideas proyectuales que sustentan las propuestas y los recursos gráficos utilizados por los proyectistas para comunicarlas. Por un lado, es evidente que algunos de los recursos gráficos analizados trascienden las fronteras entre los casos. Por ello, podemos afirmar que su valor discursivo es transversal a la concepción de planta libre. Por otro lado, la importancia de estudiar dichos recursos radica en la posibilidad de ofrecer un modelo que sea replicable a casos similares (vinculados a proyectos de viviendas flexibles) o incluso que pueda ser extrapolable a otros programas (ajenos a la vivienda) y a otras temáticas (diferentes a la flexibilidad). En definitiva, la identificación, tipificación y sistematización gráfica de estos recursos de comunicación se constituye en una herramienta didáctica que puede ser aplicada como una estrategia pedagógica en la enseñanza del proyecto y de la representación de arquitectura.

Referencias bibliográficas

Aristóteles. (2007). Retórica. Gradifco.

Castellanos–Gómez, R. (2010). Poché o la representación del residuo. EGA, (15),170–181.

Corominas, J. (1987). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Gredos.

Folga, A. (2024). Planta versátil: Discursos gráficos sobre la flexibilidad de la vivienda colectiva. ARQUISUR Revista, 14(25), 78–91. https://doi.org/10.14409/ar.v14i25.13433

Folga, A. (2023). Representación de la temporalidad en plantas de proyectos de viviendas flexibles. ARQUISUR Revista, 13(23), 20–31. https://doi.org/10.14409/ar.v13i23.12425

Folga, A. (2022a). Planta neutra: Una estrategia de flexibilidad en proyectos de vivienda colectiva. Textos De Tecnología, (04), 33-47. https://revistas.udelar.edu.uy/OJS/index.php/RTdT/article/view/901

Folga, A. (2022b). SILODAM: Un discurso gráfico sobre la diversidad tipológica en la vivienda colectiva contemporánea. ARQUISUR Revista, 12(21), 110–123.

Gausa, M. (2002). Housing: nuevas alternativas, nuevos sistemas. Actar.

Gausa, M.; Guallart, V.; Müller, W.; Soriano, F.; Morales, J. y Porras, F. (2000). Diccionario Metápolis: Arquitectura Avanzada. Actar.

Gelabert Abreu, D. y González Couret, D. (2013). Progresividad y flexibilidad en la vivienda: enfoques teóricos. http://scielo.sld.cu/pdf/au/v34n1/au030113.pdf

Giedion, S. (1941). Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. Harvard University Press.

Gili Galfetti, G. (1997). Pisos piloto: células domésticas experimentales. Gustavo Gili.

Habraken, N. (2000). El diseño de soportes. Gustavo Gili.

Johnson, P. (1947). Mies van der Rohe. The Museum of Modern Art, New York.

Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Éditions Crès, Collection de «L'Esprit Nouveau».

Lion, Y. (1992). Yves Lion. Gustavo Gili.

Mata Botella, E. (2002). El análisis gráfico de la casa (tesis doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. http://oa.upm.es/1844/1/ELENA_MATA_BOTELLA.pdf

1. Miranda, A. (2007). Parámetros interiores. En Moya, L. (Ed.). Vivienda reducida (pp. 109–120). GPS.

Montaner, J. M. (2015). La arquitectura de la vivienda colectiva: políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. Reverté.

2. Morales, E.; Alonso, R. y Moreno, E. (2012). La vivienda como proceso. Estrategias de flexibilidad. Hábitat y Sociedad, (4), 33–54. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/22157/file_1.pdf

Neutelings, W. y De Kooning, M. (1993). Edifici De Kaai. Quaderns, (202), 44.

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Panapo.

3. Schneider, F. (Ed.) (1997). Atlas de plantas. Gustavo Gili.

Valenzuela, C. (2004). Plantas transformables: la vivienda colectiva como objeto de intervención. ARQ, (58), 74–77.

Notas