Artículos

Os despejos como constituintes da zona crítica: um exercício de reflexividade acerca da urbanização

Dispossessions as constituents of the critical zone: an exercise for reflecting on urbanization

Los desalojos como constituyentes de la zona crítica: un ejercicio de reflexión sobre la urbanización

Os despejos como constituintes da zona crítica: um exercício de reflexividade acerca da urbanização

Arquisur revista, vol. 14, núm. 26, pp. 84-97, 2024

Universidad Nacional del Litoral

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 30 Junio 2024

Aprobación: 01 Noviembre 2024

Resumo: O presente trabalho propõe argumentar a hipótese do papel constitutivo dos despejos na urbanização da sociedade. A abordagem se dá a partir da concepção do fenômeno urbano de Lefebvre (1999) e seu entendimento da zona crítica, período que precede a cidade industrial no eixo temporal e espacial em direção à urbanização completa da sociedade. Determina-se que os despejos das ocupações urbanas auto produzidas expressam os momentos dialeticamente inter-relacionados da urbanização da implosão-explosão. Os processos de despejo estão conectados globalmente, respondendo às demandas de acumulação de banco de terras do capital financeirizado, ocorrendo através de narrativas justificadoras que legitimam a lógica da mercadoria. É estabelecida uma relação dialética de violência e necessidade entre as ocupações urbanas dos territórios periféricos e o capital financeiro imobiliário, a qual contextualiza os atos violentos de despossessão como busca por dominação frente ao poder coletivo das ocupações.

Palavras-chave: assentamentos informais, fluxo de capital, habitação, planejamento urbano, urbanização..

Abstract: This paper proposes to argue for the hypothesis of the constitutive role of dispossessions in the urbanization of society. The approach is based on Lefebvre's (1999) conception of the urban phenomenon and his understanding of the critical zone, which precedes the industrial city on the temporal and spatial axis towards the complete urbanization of society. The article poses that the evictions of self-produced urban occupations express the dialectically interrelated moments of implosion-explosion urbanization. Eviction processes are globally connected, which responds to the demands of financialized capital for land bank accumulation and occurs by justifying narratives that legitimize the logic of the commodity. A dialectical relationship of violence and necessity is established between urban occupations of peripheral territories and the capital in real estate finance, which contextualizes the violent acts of dispossession as a search for domination over the collective power of occupations.

Keywords: squatter settlements, capital flow, housing, urban planning, urbanization..

Resumen: El presente trabajo se propone argumentar la hipótesis del papel constitutivo de los desalojos en la urbanización de la sociedad. El abordaje se fundamenta en la concepción del fenómeno urbano de Lefebvre (1999) y su comprensión de la zona crítica, período que precede a la ciudad industrial en el eje temporal y espacial hacia la urbanización completa de la sociedad. Se determina que los desalojos de las ocupaciones urbanas autoconstruidas expresan los momentos dialécticamente interrelacionados de implosión-explosión de urbanización. Los procesos de desalojo están conectados globalmente respondiendo a las demandas de acumulación del banco de tierras del capital financiero y ocurren a través de narrativas justificativas que legitiman la lógica de la mercancía. Se establece una relación dialéctica de violencia y necesidad entre las ocupaciones urbanas de los territorios periféricos y el capital financiero e inmobiliario, que contextualiza los actos violentos de desalojo como una búsqueda de dominación frente al poder colectivo de las ocupaciones.

Palabras clave: asentamientos informales, flujo de capital, vivienda popular, planeamiento urbano, urbanización..

INTRODUÇÃO

Os despejos, para o presente trabalho, são a materialização da destruição da apropriação do território, existindo em novas dinâmicas e escalas na contemporaneidade. A reflexão se constrói a partir do caso de despejo da Ocupação Povo Sem Medo, (CRESS PR, 2022), no Sul da cidade de Curitiba, no Paraná, no Sul do Brasil. O despejo violento ocorreu sem aviso, com a presença de funcionários da Construtora Piemonte, proprietária do terreno. Em uma conjuntura que apresenta aumento do déficit habitacional absoluto no Brasil, o qual passou de 5,657 milhões para 5,877 milhões de 2016 para 2019 (Fundação João Pinheiro, 2021), os temas acerca da habitação permanecem relevantes. Além disso, a conjuntura, com a atuação de novos atores globais na consolidação do complexo imobiliário-financeiro, justifica a realização de estudos críticos, visto suas rápidas adaptações e metamorfoses.

O presente artigo de reflexão propõe contribuir para o estudo e apuro teórico do conceito da urbanização, tomando como referência a função dos despejos na dinâmica contemporânea a partir da realidade latino americana. Essa investigação é guiada pela hipótese do papel constitutivo dos despejos na dinâmica de urbanização contemporânea. A partir da reflexão dialética, o trabalho propõe um questionamento da relação aparentemente contraditória constituída do crescimento das favelas, o avanço da financeirização e o crescente do número de despejos, eventos os quais não podem ser entendidos separadamente.

Há uma tendência nos estudos acerca de evictions (Vols et al., 2019) o recorte explícito da distribuição desigual entre grupos historicamente vulnerabilizados, a busca pelas justificativas jurídicas e o caráter explicativo que busca causas associativas. O presente trabalho pretende contribuir para a teoria urbana, tomando uma outra abordagem para analisar o fenômeno, amplamente presente na realidade urbana. Elabora-se os despejos como constituintes da urbanização capitalista contemporânea, investigando a essência constitutiva da análise dos fenômenos sócio-espaciais em relação dialética com outros componentes da dinâmica urbana. Brenner (2018) aponta como proposição da teoria urbana crítica o comprometimento com o abstrato, na elaboração de argumentos teóricos acerca das características do processo urbano no capitalismo, rejeitando as teorizações que visam à instrumentalização. Nessa via, o presente trabalho não aponta instrumentalizações imediatas, mas procura avançar no entendimento dos vínculos e relações da inserção do despejo no fenômeno urbano, partindo de materialidades para abstrações teóricas.

Para atingir esse objetivo, o trabalho se constitui em três seções: i) Zona Crítica e sua Transitoriedade, a qual pretende estabelecer um aporte teórico que justifica o direcionamento do trabalho e alicerça as discussões propostas em torno do conceito da urbanização, ii) Os Despejos como Constituintes da Urbanização do Complexo Imobiliário-Financeiro, que objetiva desenvolver sobre o conflito entre agentes integrantes da financeirização e outros que atuam baseados na lógica da necessidade, conectando o avanço dos bancos de terras de imobiliárias e os despejos como dois lados da mesma moeda; iii) As Ocupações Urbanas em Ação Complexa de Escala Maior, que busca estabelecer a nova atuação social visível, de baixo para cima, de agentes locais em uma escala superior no conflito dos despejos.

Os procedimentos metodológicos do trabalho envolvem a revisão de fontes secundárias para investigar a hipótese do papel constitutivo dos despejos na dinâmica de urbanização, a partir da articulação de trabalhos do cânone de enfoque teórico abstrato e de trabalhos mais recentes acerca da realidade latino americana, da dinâmica de financeirização da vida. A análise se dá a partir de uma abordagem dialética, reconhecendo as relações contraditórias e conflitantes de composição e estruturação dos fatos, colocando-as em diálogo e buscando romper com o modo de pensar dominante, produzindo uma síntese de uma tese e antítese apresentadas (Martins e Theóphilo, 2007). O trabalho adota tal abordagem para refletir teoricamente acerca das concretudes do processo de urbanização, considerando as inerentes contraposições internas do objeto estudado, o qual é «a contradição concreta» (Lefebvre, 1999:46) e a teoria urbana crítica (Brenner, 2018). A proposição de uma abordagem dialética compõe o objetivo de entender as complexidades que cercam os despejos enquanto fenômeno sócio-espacial sistemático, distanciando-se da tendência de estudos descritivos acerca das justificativas jurídicas ou das consequências em grupos vulnerabilizados.

Zona Crítica e sua Transitoriedade

O aporte teórico que embasa as reflexões acerca do objeto urbano e sua necessidade de revisão sistemática partem de Brenner (2018) e Lefebvre (1999). Lefebvre (1999) propõe a hipótese da sociedade urbana - uma sociedade com uma urbanização completa. O autor define sociedade urbana como aquela nascida da industrialização e realizada ao final da explosão das antigas formas urbanas de transformações descontínuas. Essa sociedade é um objeto virtual/possível, que se relaciona com um processo e uma práxis. Enquanto o processo global de urbanização sucede, o tecido urbano se estende e prolifera através de manifestações do domínio da cidade sobre o campo, na explosão da grande cidade. Considerando o entendimento do autor da sociedade urbana como uma hipótese e objeto virtual não realizado, propõe-se refletir a respeito dos desenvolvimentos gerados a partir da aproximação desse objeto possível aos desdobramentos da zona crítica.

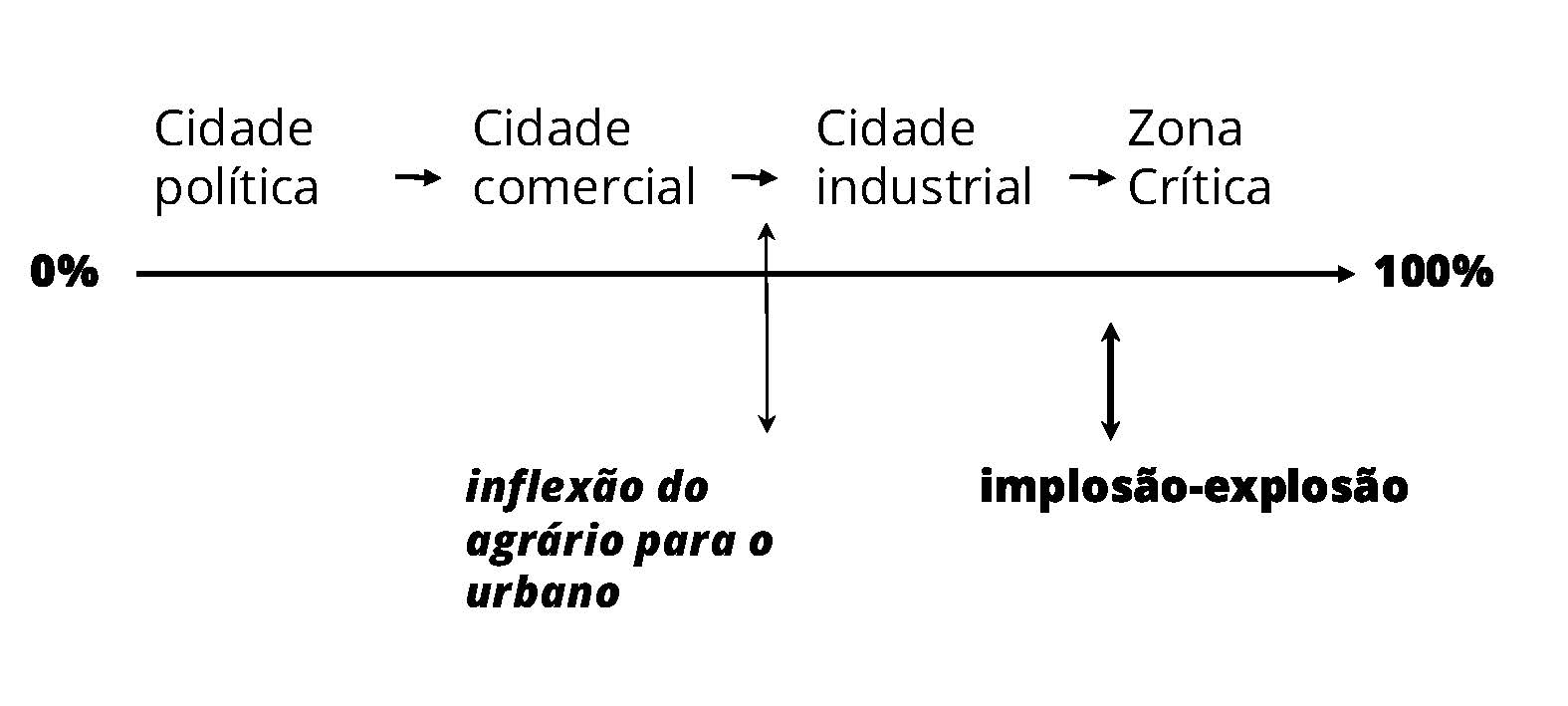

Os desenvolvimentos teóricos de Lefebvre (1999), acerca dessa aproximação, referem-se à «revolução urbana» - a passagem da predominância das questões referentes à industrialização e crescimento à prevalência das questões dessa sociedade urbana. O eixo temporal e espacial dessa passagem, o fenômeno urbano, que se dá pela ausência plena da urbanização à sociedade urbana, é balizado por marcos: a cidade política, a cidade comercial e a cidade industrial - essa última a qual anuncia a zona crítica (Figura 1). Lefebvre articula a relação dialética da não-cidade da indústria, que busca se implantar próximo das matérias primas e das fontes de energia e avança na direção de cidades pré-existentes para, ao sinal de uma vantagem econômica, largá-las: «a não-cidade e a anticidade vão conquistar a cidade, penetrá-la, fazê-la explodir, e com isso estendê-la desmesuradamente, levando à urbanização da sociedade, ao tecido urbano recobrindo as reminiscências» (Lefebvre, 1999:25).

Essa não-cidade industrial precede a zona crítica no eixo espacial e temporal, momento em que «a implosão-explosão produz todas as suas consequências» (Lefebvre, 1999:26), de imposição da problemática urbana à escala mundial. O mercado mundial e a varredura dos obstáculos por parte do dinheiro e do capital superpõem-se à realidade anterior, em uma segunda inflexão que domina a industrialização, outrora dominante. Apresenta-se assim uma relação dialética da cidade e da não-cidade, que se contradizem e só existem a partir da interconexão em um único polo, defendida por Lefebvre no próprio conceito da sociedade virtual urbana para a qual caminhamos. Percebe-se que Lefebvre preconizava o observado por Brenner (2018), o qual afirma o movimento municipal, estadual e nacional de direcionamento de políticas públicas vinculadas ao investimento de capitais transnacionais, conectando-se com o mercado transnacional, estabelecendo a aplicabilidade da lente lefebvriana.

Brenner (2018) igualmente instiga a reflexividade teórica acerca da urbanização, alegando sua necessidade de reinvenção sistemática. Segundo o autor, a definição imutável de urbanização, baseada exclusivamente em dados demográficos, é insuficiente, sendo necessárias novas geografias da urbanização, que transcendam a cidade e atinjam um nível planetário, para efetivamente atingir um entendimento das questões urbanas. A teoria crítica urbana defendida por Brenner (2018) para direcionar os estudos urbanos põe em primeiro plano a esfera política da construção da cidade, sendo essa fundada em relações antagônicas e comprometida em confrontar o «caráter contraditório, fragmentado e rompido do capitalismo como totalidade social» (Brenner, 2018:28), pela sua forma de desenvolvimento autocontraditória.

Verifica-se a contínua necessidade de estudo e investigação do conceito do urbano, o qual realiza-se a partir de contradições. Brenner (2018) situa que as investigações acerca do urbano devem abandonar o interesse pelas essências nominais, as quais buscam caracterizar tipologias de assentamentos, e se direcionar às essências constitutivas, analisando os processos sócio-espaciais por meio dos quais são produzidas as paisagens heterogêneas contemporâneas. Brenner (2018) afirma que os dois momentos dialeticamente inter-relacionados da urbanização - concentração e extensão - articulam-se em pressuposição e contraposição em uma dinâmica de implosão-explosão (Lefebvre, 1999). Assim, a destruição criativa não está limitada a territórios, mas gera processos, condições e projetos conectados globalmente, justificando o avanço da teoria urbana, a qual deve ser reinventada criticamente, rejuvenescendo os estudos urbanos críticos, conforme Brenner (2018). As rápidas mudanças observadas nas dinâmicas de urbanização requererem atualizações do conceito, que inerentemente beneficia-se de revisão sistemática.

A urbanização, como processo tratado por Lefebvre e Brenner, articula-se com os efeitos desse processo na reestruturação das cidades contemporâneas. Sposito (2010) afirma a aparição de novas periferias, com multiplicidade de formas relacionadas a localização das indústrias, novos estilos de vidas e escolhas locacionais de comércios e serviços. A autora caracteriza esse processo como descontínuo às áreas urbanas já existentes e marcado recentemente pela retração da atividade industrial. Essas áreas fronteiriças são «espaços de transição», que antes encaixavam-se no conceito de suburbanização ou periurbanização e hoje são marcados por uma mudança mais rápida, visto as possibilidades das tecnologias de transporte e comunicação e os interesses da produção capitalista do espaço urbano, que se beneficiam desses avanços técnicos. A aceleração advinda dos interesses imobiliários e financeiros «não apenas são intensos, como se antecipam e planejam as novas formas de assentamento que ocorrerão, no sentido de que os incorporadores se adiantam às efetivas demandas solváveis que se apresentam disponíveis no mercado» (Sposito, 2010:132), tomando predominância sobre outras lógicas de produção do espaço urbano.

A metropolização contemporânea do espaço constitui uma metamorfose social e espacial, em uma mudança na forma, estrutura e função das metrópoles (Lencioni, 2017), caracterizando uma conjuntura de transição e mudança que carece de análise crítica devido à transitoriedade de sua estrutura. Essas rápidas mudanças não existem de maneira isolada, mas existem em relações dialéticas. Articulando com a aparição das novas periferias, caracterizando as áreas fronteiriças como os espaços de rápida transição, as áreas periféricas das metrópoles tornam-se espaços de mudanças com duplo fator de velocidade. São nesses espaços que atuam muitos dos movimentos sociais de luta por moradia que constroem ocupações urbanas, vítimas estruturais de despejo (Figura 2).

Figura 2

Desocupação do assentamento Pinheirinho, que se estabeleceu e foi despejado no espaço de oito anos, em 2012, em São José dos Campos/SP

Fonte: Reuters/Latinstock (2012) Pinheirinho. https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-terra-das-violacoes/

Segundo Lefebvre (1999), a maneira de entrada na sociedade urbana depende das características específicas do processo de industrialização da sociedade investigada. Abramo (2007) especifica o processo de retroalimentação determinado pelo mercado imobiliário na coordenação do uso do solo das cidades latino americanas. O autor caracteriza essas cidades como «com-fusas» (compactas e difusas), diferenciando-as das cidades modernas ocidentais: as compactas mediterrâneas ou difusas anglo-saxãs. A produção dessa cidade parte do mercado de solo formal e informal nas metrópoles. As lógicas de atuação nessa produção não são só a do Estado e do mercado, mas atua também a lógica da necessidade, a qual mobiliza indivíduos e coletivos a produzirem as cidades populares em uma autoprodução. A hipótese de Abramo é a de dois ciclos de retroalimentação - um formal e outro informal - observados nas cidades latino americanas, os quais dificultam a elaboração de políticas urbanas mais espacialmente equitativas.

O processo de suburbanização estadunidense já é relacionado de forma causal com o aumento da segregação residencial em áreas metropolitanas (Chatterjee, 2015), relacionadas à guetização desses espaços. O entendimento dessas duas dinâmicas como dois lados da mesma moeda ilustra a interconexão dos sistemas do fenômeno urbano. Gottdiener (1997) interpreta as desigualdades como resultados do desenvolvimento do capitalismo tardio, conectando o crescimento econômico com a pobreza. Refletir acerca da moeda do urbano, multifacetada, pode ajudar a entender como processos que parecem em primeiro momento independentes relacionam-se na dimensão do urbano, visto sua coexistência no universo territorial, contribuindo para pensar a partir dessa chave lógica as realidades periféricas e fronteiriças de transitoriedade.

Os Despejos como Constituintes da Urbanização do Complexo Imobiliário-Financeiro

Swyngedouw (2012) aponta a política do capitalismo tardio que reduz o debate democrático e produz um consenso em torno da gestão local, voltado para atender às demandas econômicas globais externas, criando cidades pós-políticas. Nas cidades pós-políticas, a distribuição da polícia atua distribuindo as pessoas e as atividades no território, delimitando os sujeitos e os afazeres das periferias, procurando organizar as ocupações do espaço. O despejo, concretude da destruição, é feito com frequência «com o emprego da violência, em nome da salubridade, da legalidade e da preservação ecológica e, também, muitas vezes, como instrumento da guerra às drogas, associando a presença do tráfico de drogas ou de outras atividades ilícitas a estes territórios» (Rolnik, 2019:28,). As narrativas justificadoras da redistribuição dos sujeitos, retirando-os dos espaços ocupados, atua com uma lógica contra o valor de uso do espaço que está sendo vivido, em um cenário em que «tudo serve para legitimar, para entronizar uma ordem geral, que corresponde à lógica da mercadoria, a seu »mundo« realizado à escala verdadeiramente mundial pelo capitalismo e pela burguesia» (Lefebvre, 1999:42).

Lefebvre atribui ao analista explicitar as transformações das formas, funções e estruturas urbanas: «a fase crítica comporta-se como uma "caixa preta". Sabe-se o que nela entra; às vezes percebe-se o que dela sai. Não se sabe bem o que nela se passa. (...) Ora, o que está em questão, "objetivamente", é uma totalidade» (Lefebvre, 1999:29). Os despejos nesse contexto não são efeitos colaterais imprevistos ou fenômenos passíveis de compreensão de maneira isolada, mas partem da distribuição policial de atividades e pessoas no tecido urbano de maneira intencional, parte de uma totalidade, visto que os espaços devem ser considerados como «componentes integrados de um tecido urbano extensivo, de caráter mundial» (Brenner, 2018:296). Os lotes desocupados, produtos dos despejos, são, nesse sentido, parte do processo de implosão/explosão urbana: i) implicam a necessidade da ocupação de novos territórios para suprir a demanda por terra desatendida pelo despejo, gerada pela lógica da necessidade e do mercado, para a reprodução da vida; ii) concretizam a implosão através do esvaziamento dos terrenos outrora ocupados e em processo de autourbanização, característico das ocupações urbanas populares, que auto produzem os componentes da urbanização para viabilizar a vida (Figura 3), visto a falta de acesso aos componentes básico para sua realização pela via legal ou formal.

Figura 3

Produção de infraestrutura urbana precária na Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro

Fonte: Fernando Frazão/Agência Brasil (2014)

Os espaços periféricos então ocupados são disputados por meio do conflito entre organizações comunitárias e o setor da construção civil (Kowarick, 2009). Sem o controle por parte do Estado, áreas com o mínimo de urbanização são disputadas por empresas construtoras que reúnem grande estoque de terras para especulação imobiliária (Lago, 2012). Ao entender a construção da cidade como disputa locacional, as ocupações urbanas encontram-se em conflito direto com os interesses do capital financeiro, que procura assegurar bancos de terras em áreas periféricas, construindo uma cidade cuja disputa por locais é ganha pelo complexo financeiro-imobiliário, aliado do Estado da cidade pós-política, o qual por meio de narrativas justificadoras da lógica mercantil.

Sanfelici e Halbert (2016) examinam a narrativa construída pelas próprias construtoras e incorporadoras, que atingiu ressonância com os agentes do mercado de capital financeiro. Essa narrativa associa rápido ganho de capital com uma estratégia expansionista em mercados regionais, captando recursos presentes na estrutura das cidades por meio da formação de bancos de terra. A nova tendência à formação de banco de terras pelas construtoras e incorporadoras impactam a disputa locacional intraurbana. O valor de troca dos lotes ganha nova dimensão com a demanda advinda de uma escala transnacional, na transformação da terra em ativo financeiro.

Ao reconhecer-se a construção da cidade como essa disputa locacional em um mercado de terras, é necessário entender seu funcionamento. Para isso, o trabalho de Morales (2007) contribui distinguindo a lógica da economia urbana de outros funcionamentos econômicos. Morales (2007) revela a especificidade que o solo urbano é a associação do lote e de sua localização. Nesse cenário de disputas, a transformação da terra em ativo financeiro altera o funcionamento das áreas periféricas, as quais proporcionam maior potencial de lucro visto seu preço inicial baixo e o potencial valorativo ao longo do tempo, alterando a totalidade em que as ocupações urbanas atuam na lógica da necessidade.

Harvey (2003) apresenta o conceito de acumulação por despossessão, fenômeno do capitalismo neoliberal em que há uma concentração de riqueza através da despossessão de outros dessa riqueza. Esse conceito se baseia no entendimento que o capitalismo contemporâneo sofre uma crise de sobreacumulação, em que há a necessidade de abertura de novos mercados. As localizações que são ameaçadas de despejo encontram-se no potencial do desbravamentos de novos territórios e produção de novas localizações. Essa dinâmica de (i) disputa por e produção de localizações e de (ii) formação de bancos de terras, que funcionam como ativos financeiros, atuam em processos de (re)estruturação da cidade e urbana.

A financeirização é um conceito ainda em debate e elástico, mas uma das definições possíveis é a dominância da vida pelo sistema financeiro - a financeirização da vida, conforme Klink e Souza (2017). Aalbers, Rolnik e Krijnen (2020) investigam a financeirização da habitação nas periferias do capitalismo. Uma das tendências chaves encontradas nos países da periferia capitalista foi a intensificação de padrões de segregação sócio-espacial como resultado da financeirização da moradia em países como África do Sul e México. O fenômeno ocorre através de dois eixos - a seleção de beneficiários para linhas de crédito e a escolha de vetores para investimento - revitalizando padrões de separação. Além disso, foi verificado que as ondas de especulação criadas pela financeirização resultam em dificuldades para a acessibilidade de habitação.

Santoro e Rolnik (2017) exploram a leitura associada do circuito financeiro ao imobiliário, investigando os agentes globais que constituem a dinâmica do complexo imobiliário-financeiro por meio de fundos de investimento e empresas imobiliárias transnacionais. Esses atuam adentrando nos mercados financeiros objetivando à diversificação de ativos e a mitigação de riscos, também beneficiando-se de capilarizar-se em novos territórios, na submissão das cidades à lógica financeirizada. Ao territorializarem ativos de empresas internacionais e fundos de investimentos estrangeiros, os autores observaram uma nova frente de expansão desses investimentos articulados com as obras do Rodoanel em São Paulo, acompanhado de um vetor de concentração de ameaças de remoção.

Os despejos não se encontram desassociados da visão da terra como ativo financeiro, mas compõem a mesma totalidade - «a financeirização da terra e da habitação marca um novo império colonizando a paisagem urbana, no qual territórios são capturados e populações são deslocadas e despossessadas» (Rolnik, Amadeo, e Rizzini Ansari, 2022:929, tradução livre). Os territórios periféricos são estigmatizados e criminalizados, em um constante estado de emergência pela ameaça sempre presente e, simultaneamente, cumprindo uma função ao capital financeiro imobiliário. Esses espaços marginais cumprem o papel de fronteiras de expansão do capital, sendo marcados pela violência e destruição advinda dessa expansão (Rolnik, Amadeo, e Rizzini Ansari, 2022). É estabelecida uma relação dialética de repressão violenta e necessidade constante entre as ocupações urbanas dos territórios periféricos e o capital financeiro imobiliário, metamorfoseado da relação estreita entre desenvolvimento do capitalismo e urbanização. A Construtora Piemonte, proprietária do terreno da Ocupação Povo Sem-Medo, que sofreu despejo violento relatado na introdução, exemplifica as narrativas do complexo imobiliário-financeiro.

As Ocupações Urbanas em Ação Complexa de Escala Maior

Considerando a dependência da economia latino-americana e a lógica da urbanização dos baixos salários, o acesso da população às suas necessidades de reprodução por meio do mercado formal é dificultado, gerando uma conjuntura de insolvência em relação às condições para essa reprodução (Pírez, 2018b). Essa incapacidade monetária da população para adquirir mercantilmente os bens da urbanização gera cenários de busca por outras alternativas fora do mercado formal. As ocupações urbanas autoproduzem seus espaços a partir da autoconstrução e da autourbanização, visto a terceirização do processo de urbanização popular das periferias por parte do Estado (Pírez, 2018a). Os espaços populares periféricos constituem componente essencial para o funcionamento do nosso capitalismo de «exército industrial de reserva», que atua por processos contínuos de espoliação urbana (Kowarick, 1980). A conjuntura que se retrata é da ocupação de terras para moradia como estratégia da lógica de necessidade para garantir a reprodução da vida, espaços periféricos de autoprodução e autoconstrução, onde reside o exército industrial de reserva - dinâmica essencial para a manutenção do nosso modelo de capitalismo.

O despejo é uma das formas de afirmação e materialização da segregação, ao separar e cercar a reprodução da vida a partir da submissão do urbano à lógica capitalista de acumulação da renda da terra. Apresenta-se uma contradição entre a produção social da cidade nas ocupações, que fermentam e dão condições para a sustentação da vida para uma população que atua sob a lógica da necessidade (Figura 4), e a apropriação privada, na extensão do fenômeno urbano sob a égide do capital financeiro. Essa dinâmica constitui uma totalidade incapaz de ser compreendida enquanto partes, ao mesmo tempo que se apresenta de modo fragmentado e rompido.

Figura 4

População despejada em São Paulo procurando outras alternativas sob a lógica da necessidade

Fonte: Tânia Rêgo/Agência Brasil (2020

Está em disputa a própria cidade, sendo alvo dos interesses do capital financeiro mobiliário. Nessa guerra urbana, territorialidades insurgentes se apresentam como processos coletivos chave nesse conflito por espaço (Rolnik et al., 2022). Aragão et al. (2021) apontam o potencial confrontacional dos movimentos de moradia no período de inflexão ultraliberal. Esses relacionam-se com a visibilidade de uma nova lógica de atuação social, conforme Escobar (2010). Percebe-se que a atuação de agentes em escala local também produz uma atuação coletiva em uma escala mais alta e complexa, acima da objetivada pelas demandas imediatas de cunho local. Dinâmicas com regras mais simples se articulam em uma complexidade de maior sofisticação em um nível superior. Esse tipo de comportamento de baixo para cima resulta em um macro comportamento visível. As redes, que arquitetam essa complexidade, organizam-se a partir da lógica da auto-organização, pequenos mundos constituídos por agrupamentos, nódulos e conectores.

Os movimentos organizados por moradia, como o MTST, sendo um movimento auto-organizado, atuam em redes e sendo constituídos de agrupamentos, nódulos e conectores. As Cozinhas Solidárias são exemplo de equipamento coletivo que centraliza o trabalho reprodutivo e opera na luta anticapitalista do movimento por moradia, visto a inviabilização dos trabalhos necessários para a manutenção da vida praticada pelo sistema capitalista (Silveira e Silva, 2023). Assim, uma iniciativa que constitui o mundo das ocupações e dos movimentos de luta por moradia, atua em nível local, garantindo segurança alimentar para uma comunidade, mas engaja em um nível mais sofisticado de atuação, ganhando repercussão para o movimento e questionando em larga escala as formas de (re)produção da vida no capitalismo.

Além desse exemplo de agentes existindo em escalas de diferentes dimensões simultaneamente, os movimentos e suas ocupações também o fazem. Para o referido movimento, o despejo é entendido como «inevitável» - essa concepção central está inserida no próprio desenvolvimento e maturação do movimento, que ramifica-se do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) (Simões, Campos & Rafael, 2017). Essa crença na perda inerente da batalha local - ou seja, a certeza do despejo da ocupação em luta pelos atores locais -, revela uma compreensão no valor que a luta de cada ocupação agrega em uma escala maior. Sem a concepção, mesmo parcial ou implícita, dessa importância, a inevitabilidade do despejo teria uma força desmobilizadora sem contra-argumento. Esses aspectos revelam que as ocupações atingem um nível de ação em uma ordem maior que a afirmação da vida e da luta por moradia em nível regional, articulando-se com uma disputa pela cidade.

O modelo de atuação estatal vigente legitima despejos violentos utilizando-se de dispositivos de legitimação como laudos técnicos e a noção de interesse público, produzindo uma narrativa justificadora (Magalhães; Petti, 2023), que sustenta a lógica de acumulação capitalista em violentar esses espaços de atuação coletiva insurgente. Para Arendt (1972), o poder surge das pessoas, e a dominação, caracterizada pelo controle ou coerção de pessoas por uma figura, é impotência - entendendo a dominação como um ato de desespero em reconhecimento da perda de poder. Para a autora, poder e violência são opostos, visto que frente ao poder verdadeiro não é necessário violência. Os atos violentos cometidos contra as ocupações urbanas expressos em despejos ou remoções forçadas são então, quando interpretados pela lente de Arendt, um ato de busca por dominação em desespero frente ao poder coletivo da ocupação (Figura 5). Na relação violenta de necessidade e repressão do capital financeiro imobiliário e as ocupações urbanas que resultam no despejo, torna-se visível como o fenômeno dos despejos é um processo sócio-espacial que existe para além da sua realidade material regional, mas que constitui a zona crítica do processo de urbanização.

Figura 5

Ato coletivo das mulheres da Campanha Despejo Zero no Paraná, Brasil, em 2024, que demonstra poder

Fonte: Gibran Mendes em Brasil de Fato (2024).

Discussão

A sociedade urbana, objeto virtual/possível na direção ao qual caminhamos, requer revisão sistemática, beneficiando-se de exercícios de reflexividade teórica. Os estudos urbanos críticos devem ater-se às essências constitutivas, que caracterizam os fenômenos sócio-espaciais que produzem as paisagens heterogêneas do capitalismo. As rápidas mudanças que atravessam as metrópoles e as áreas periféricas se articulam criando fronteiras metropolitanas com transformações velozes, cujos estudos da urbanização, que inerentemente já carecem de atualização contínua, necessitam de reflexão. São nesses espaços de periferias metropolitanas que comumente atuam movimentos organizados por moradia, cujas ocupações sofrem com a despossessão sistemática e violenta. Entre as mudanças observadas está a hegemonia do capital financeiro. O complexo imobiliário-financeiro se fortalece com o lastreamento dos investimentos na criação de bancos de terra cada vez mais expansivos, os quais cristalizam o território como ativo financeiro e materializam a varredura de obstáculos por parte do capital mundial, prescrevido por Lefebvre.

Nessa conjuntura, as ocupações, espaços de coletividade e criatividade, são entendidas como o obstáculo a ser repelido para esse lastreamento. O direcionamento das políticas públicas para o investimento de capital transnacional destoa da atuação estatal em relação às ocupações, tratadas frequentemente com violência e despreparo. Revela-se como o Estado atua na tomada da cidade por meio de processos que levam à mercantilização cada vez mais profunda da cidade, à prevalência de lógicas ligadas aos interesses do complexo imobiliário-financeiro em detrimento da vida e a construção de consensos e fim dos conflitos.

Uma abordagem dialética do tema requer uma contraposição de ideias, demonstrando a interconexão dessas dinâmicas urbanas contraditórias. Os processos de despejo estão conectados globalmente, respondendo às demandas de acumulação de banco de terras do capital financeirizado, ocorrendo através de narrativas justificadoras que legitimam a lógica da mercadoria. Os despejos são parte dessa totalidade, componentes integrados do tecido e do fenômeno urbano, em que terrenos em processo de auto urbanização têm esse desenvolvimento interrompido - são materialidade das duas faces implosão/explosão da moeda urbana: a implosão da continuidade do tecido urbano por meio do despejo, esvaziando de vida e de cidade um lote ocupado, e de explosão face à expansão gerada pela lógica da necessidade de ocupar outros lotes.

Ao entender a construção da cidade como disputa locacional, percebem-se as áreas periféricas fronteiriças como objeto de disputa entre ocupações urbanas – que lutam e defendem seu direito pela realização da vida - e o complexo imobiliário-financeiro - busca garantir seus lucros por meio da constituição de banco de terras. Constrói-se assim uma cidade em que a disputa pelos locais de interesse é conquistada pela financeirização, a qual atua com o alicerce de narrativas justificadoras estatais em nome da lógica do mercado. A nova frente de expansão imobiliária, associada à tomada da terra como ativo financeiro, produz remoções e aprofunda a segregação espacial e as desigualdades, impedindo o acesso à moradia digna para as classes populares. Esse novo império da financeirização, que colonializa o urbano, marca o período da zona crítica, no eixo espacial e temporal rumo à sociedade urbana, caracterizado pela despossessão e a dominação do espaço, dos territórios e das paisagens sob a égide do capital financeiro.

É estabelecida assim uma relação dialética entre violência e necessidade, entre as ocupações urbanas dos territórios periféricos e o capital financeiro imobiliário. A segregação, negativo da vida urbana, é a expressão da submissão da reprodução da vida à lógica capitalista de acumulação. Os movimentos sociais de luta por moradia urbana configuram-se em uma nova lógica de atuação social. A ação local desses movimentos, como as ocupações e seus agrupamentos, nódulos e conectores, se articulam em uma escala de maior complexidade, em um comportamento de baixo para cima, que resulta em uma atuação de nível superior visível. Nesse sistema, as ocupações que são ameaçadas pelo despejo atingem um nível de ação superior à afirmação da vida e da luta por moradia em escala local, articulando-se em uma escala global de combate à não-cidade e à anticidade.

O despejo demonstra-se característico do encaminhamento para a zona crítica, por ser a consequência materializada dessa fase preconizada por Lefebvre, a explosão-implosão em sua reafirmação do problema do urbano e da urbanização. Visto que o despejo é integrante à zona crítica, a qual articula-se no eixo temporal e espacial da urbanização, o fenômeno sócio-espacial dos despejos constitui o próprio processo de urbanização em direção à virtualidade da sociedade urbana, na qual a não-cidade e a anticidade conquistam a cidade. Tal afirmação é uma representação do movimento ocorrido nas despossessões, em que o vazio e a desocupação vencem a ocupação, em que a violência atua por meio da polícia que atua na distribuição de corpos contra a integração, na penetração agressiva da cidade pela não-cidade e anticidade.

Referências bibliográficas

Abramo, P. (2007). A cidade COM-FUSA: a mão inoxidável do mercado e a produção da estrutura urbana nas grandes metrópoles latino-americanas. Revista Brasileira De Estudos Urbanos E Regionais, 9(2), 25. https://doi.org/10.22296/2317-1529.2007v9n2p25

Aalbers, M.B.; Rolnik, R. & Krijnen, M. (2020). The financialization of housing in capitalism’s peripheries. Housing Policy Debate, 30(4), 481-485.

Aragão, T.A.; Soraggi, A.C.M. & Corrêa, F.S. (2021). Ocupações urbanas como repertório confrontacional dos movimentos de luta por moradia. Cadernos Metrópole, 23(52), 1165–1192. https://doi.org/10.1590/2236-9996.2021-5214

Arendt, H. (1972). Crises of the Republic. Harcourt Brace Jovanovich.

Brenner, N. (2018). Espaços da urbanização: o urbano a partir da teoria crítica. Letra Capital.

Chatterjee, B. (2015). Did suburbanization cause residential segregation? Evidence from US metropolitan areas. Review of Applied Socio-Economic Research, 9(1), 25-36.

CRESS PR. (set. 2022). NOTA de Defesa Da Ocupação «Povo Sem Medo» No Processo De Reintegração De Posse.https://cresspr.org.br/2022/09/12/cress-pr-divulga-nota-publica-em-defesa-da-ocupacao-povo-sem-medo-em-curitiba/

Escobar, A. (2010). Una minga para el posdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fundação João Pinheiro (2021). Cartilha Déficit Habitacional e Inadequação de Moradias. Ministério do Desenvolvimento Regional.

Gottdiener, M. (1997). A produção social do espaço urbano. Universidade de São Paulo.

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press.

Klink, J. & Souza, M.B.D. (2017). Financeirização: conceitos, experiências e a relevância para o campo do planejamento urbano brasileiro. Cadernos Metrópole, 19, 379-406.

Kowarick, L. (1980). A espoliação urbana. Paz e Terra.

Kowarick, L. (2009). Escritos urbanos. Editora 34.

Lago, L.C. (Org.) (2012). Autogestão habitacional no Brasil: utopias e contradições. Letra Capital.

Lefebvre, H. (1999). A revolução urbana. Ed. UFMG.

Lencioni, S. (2017). Metrópole, metropolização e regionalização. Consequência Editora.

Magalhães, A. & Petti, D. (2023). Remoções de favelas no Rio de Janeiro: formas de governo, justificações e temporalidades. Sociologia & Antropologia, 13(3), 1-27.

Martins, G.A.; Theóphilo, C.R. (2007). Metodologia da investigação científica para Ciências Sociais Aplicadas. Atlas.

Morales, C.S. (2007). Algunas reflexiones sobre el mercado de suelo urbano. Texto preparado para Lincoln Instituteof Land Policy.

Pírez, P.T. (2018a). Analisar a urbanização latino-americana a partir da heterogeneidade dos modos de produção e consumo. Risco Revista De Pesquisa Em Arquitetura E Urbanismo (Online), 16(3), 45-62. https://doi.org/10.11606/issn.1984-4506.v16i3p45-62

Pírez, P. (2018b). Distribución, insolvencia y urbanización popular en América Latina. Revista De Geografía Espacios, 8(15), 67-93. https://doi.org/10.25074/07197209.15.1034

Rolnik, R. (2019). Paisagens para renda, paisagens para vida: disputas contemporâneas pelo território urbano. Indisciplinar, 5(1), 18–43. https://periodicos.ufmg.br/index.php/indisciplinar/article/view/32741

Rolnik, R.; Amadeo, C. & Rizzini Ansari, M. (2022). Territorial dispossession under financialised capitalism and its discontents: insurgent spatialities and legal forms. City, 26(5-6), 929-946.

Sanfelici, D.; Halbert, L. (2016). Financial markets, developers and the geographies of housing in Brazil: A supply-side account. Urban Studies, 53(7), 1465-1485. https://doi.org/10.1177/004209801559098

Santoro, P.F.; Rolnik, R. (2017). Novas frentes de expansão do complexo imobiliário-financeiro em São Paulo. Cadernos Metrópole, 19(39), 407–431. https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/2236-9996.2017-3903

Silveira, J.; Silva, G.B. (2023). As Cozinhas Solidárias: Autogestão na Reprodução Social Urbana. Crítica Urbana, 6(29), 7.

Simões, G.; Campos, M. & Rafael, R. (2017). MTST 20 anos de história: luta, organização e esperança nas periferias do Brasil. Autonomia Literária.

Sposito, M.E.B. (2010). Formas espaciais e papéis urbanos. Cidades, 7(11).

Swyngedouw, E. (2012). A cidade pós-política. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 3(8), 52-62.

Vols M. et al. (2019). Common trends in eviction research: a systematic literature review. Eleven Publishing.