Artículos

De jefes a jefas de familia. Titularidad de las viviendas del Plan de Vivienda Sindical en Uruguay

From male to female heads of the household. Labor Union’s Housing Recipiency in Uruguay

De chefes a chefas de família. Titularidade das moradias do Plano de Habitação Sindical no Uruguai

De jefes a jefas de familia. Titularidad de las viviendas del Plan de Vivienda Sindical en Uruguay

Arquisur revista, vol. 14, núm. 26, pp. 72-83, 2024

Universidad Nacional del Litoral

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 30 Junio 2024

Aprobación: 01 Noviembre 2024

Resumen: En este artículo se presentarán resultados parciales de una investigación realizada en la Maestría en Construcción de Obras de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo financiada, por el período 2024–2025, por la Comisión Sectorial de Investigación Científica dentro del proyecto llamado Géneras, enmarcado a su vez en el llamado de proyectos de Iniciación a la investigación. La metodología utilizada fue la entrevista colectiva a cooperativistas de vivienda y la aplicación de un cuestionario validado dentro del trabajo de tesis. Se aborda la relación entre la titularidad de las viviendas del Plan de Vivienda Sindical (PVS) y el género de quienes son titulares de las viviendas con el fin de visibilizar (o no) inequidades de género. Se encontró que, de las cuatro cooperativas estudiadas, todas tienen una mayoría de titulares de las viviendas de personas del género femenino, pero también hay algunas titularidades compartidas. En este caso, los cambios realizados por la Ley 19580 no han tenido mayor efecto, ya que las titulares eran las «jefas de familia» iniciales cuando se inscribieron como núcleo familiar y no ha existido cambio de titularidades en el transcurso de la construcción y ocupación de las viviendas.

Palabras clave: autogestión, cooperativas, evaluación, género, vivienda social.

Abstract: This article presents partial results of research conducted in the framework of a Master's degree in Construction of Architectural Works at the Faculty of Architecture, Design and Urbanism, Universidad de la República (Uruguay). This research is being funded for the period between 2024 and 2025 by the Sectoral Commission for Scientific Research (CSIC, by its initials in Spanish) within the project called Géneras, in the framework of the call for initiation research projects. The methodology being used involved collective interviews with members of housing cooperatives and answers in a validated questionnaire within the Thesis work. The objective is to visualize the relationship between housing ownership in Union Housing Plans (PVS, by its initials in Spanish) and the gender of homeowners in order to identify (or not) gender inequities. After surveying four cooperatives, it was found that most homeowners are female, but there are also some cases of shared ownership. In this case, the changes made by Law Nr. 19,580 have not produced greater effects since female homeowners are the initial female heads of the household when they registered as a family unit and there have been no changes in ownership along the construction and occupancy of the houses.

Keywords: self-management, cooperatives, assessment, gender, social housing.

Resumo: Este artigo apresentará resultados parciais de uma investigação realizada no âmbito do Mestrado em Construção de Obras de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo, Universidad de la República (Uruguay) que é financiado para o período 2024-2025 pela Comissão Setorial de Investigação Científica (CSIC) no âmbito do projeto denominado Géneras, enquadrado no concurso de Iniciação a projetos de investigação. A metodologia utilizada foi a entrevista coletiva com cooperados e a aplicação de um questionário validado no âmbito do trabalho de Tese. O objetivo é tornar visível a relação entre a propriedade das casas do Plano de Habitação Sindical (PVS) e o gênero dos proprietários das casas, a fim de tornar visíveis (ou não) as desigualdades de gênero. Verificou-se que das quatro cooperativas estudadas, todas têm na maioria, pessoas do sexo feminino como suas proprietárias, mas também existem algumas propriedades compartilhadas. Nesse caso, as alterações feitas pela Lei nº 19.580 não surtiram grande efeito, uma vez que os proprietários são os chefas de família iniciais quando foram registradas como núcleo familiar, e não houve mudança de propriedade no curso da construção e ocupação das casas.

Palavras-chave: autogestão, cooperativas, avaliação, gênero, habitação popular.

INTRODUCCIÓN

Las bases de las cooperativas en Uruguay y sus procesos han sido estudiados y reconocidos como un ejemplo para la región. El artículo 130 de la Ley 13728, Plan Nacional de Viviendas, define las cooperativas de viviendas como

aquellas sociedades que, regidas por los principios del cooperativismo, tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda. (Ley 13728, 1968)

Hoy en día existen dos sistemas que agrupan a las cooperativas: de ahorro previo y de ayuda mutua, en ambos el grupo cooperativo tiene que hacer un aporte del 15 % del valor de las viviendas, el primero con un ahorro grupal previamente realizado en un período de pago de 15 años, en lugar de 25 años. como es tradicionalmente en las cooperativas. y el segundo con mano de obra en la construcción de las viviendas. A su vez, se dividen en dos regímenes de propiedad: el de usuarios y el de propietarios. El de usuarios implica que la propiedad es colectiva, indivisa, donde los socios tienen el derecho de uso y goce de la vivienda, siendo esta heredable a familiares. El de propietarios se regula por la legislación de propiedad horizontal, teniendo cada socio libre disposición del inmueble. Un dato importante a destacar es que en Uruguay el 59,3 % de los hogares es de propietarios de su vivienda (Instituto Nacional de Estadística, 2008), lo que configura una visión propietarista de su acceso, a diferencia de otros países o culturas, donde prevalecen otras formas de acceso (arrendamiento, vivienda pública, propiedad comunal) (Machado, 2022).

La reconocida experiencia desde la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), que hace más de 60 años está en la construcción cooperativa por ayuda mutua en régimen de usuarios, ha sido objeto de estudio de varias investigaciones y tesis (Abbadie et al., 2022; Machado 2017; Machado, 2020; Machado, 2022; Alonso et al., 2008; Alonso et al.,2016; Abbadie et al.,2015; Nahoum, 2013; Nahoum et al., 2008; Gilboa et al., 1999). Esta Federación nucleaba a todas las cooperativas de ayuda mutua en regímenes de usuarios y convivía con otras Federaciones con diferentes modalidades, tanto de ejecución como de tenencia de las viviendas. Pero en el año 2011 al movimiento cooperativo se sumó un nuevo actor: el Plan de Vivienda Sindical (PVS).

Este nuevo actor dentro del movimiento cooperativo comparte características referidas al sistema cooperativo: la ayuda mutua y la autogestión, pero con un diferencial al régimen de propiedad, promoviendo la propiedad privada individual. De modo distinto a lo que sucede con otras cooperativas, las unidades de esta modalidad atribuyen a los socios la propiedad exclusiva e individual de la propiedad horizontal sobre las respectivas viviendas. Todas las cooperativas del PVS son de entrega inmediata, por lo tanto, la propiedad horizontal se constituye al terminar la construcción y el pago se hace en forma individual desde cada núcleo familiar desde el principio.

El marco normativo para este nuevo programa parte de la reglamentación 2011 (MVOTMA, 2011a), que genera otra línea de desarrollo de proyectos cooperativos y mantiene los requisitos a nivel social, pero con otro valor de tasación, basado en Sistemas Constructivos No Tradicionales (SCNT). Dicha resolución habilita la posibilidad de utilizar SCNT en obras cooperativas a partir del otorgamiento del Documento de Aptitud Técnica (DAT) (MVOTMA, 2011b), que los valida. Entre estos sistemas hay algunos con distintos grados de prefabricación, en planta o a pie de obra, y pueden ser utilizados de manera total o parcial en la construcción. Otro diferencial que se planteó en los inicios fue establecer el préstamo para las viviendas en un período de pago de 15 años en lugar de 25, como es tradicionalmente en las cooperativas.

Se ha trascurrido por diferentes reglamentaciones desde la creación del PVS (2008 y 2011, con sus respectivas modificaciones en 2013 y 2015) y por varias etapas, con la incorporación primero de un único Instituto de Asistencia Técnica (IAT) y luego ampliando la participación a otros IAT y a distintos SCNT, el PVS hoy se encuentra actuando en casi todos los departamentos del Uruguay. Inicialmente, para integrar una cooperativa dentro del PVS se debían cumplir iguales requerimientos que para el resto de los programas de viviendas cooperativas, con ingresos del núcleo familiar que excedieran las 60 Unidades Reajustables.[1]Posteriormente esto se modificó, pasando a ingresos diferenciados según el número de integrantes. La constitución del hogar puede ser unipersonal, así como la antigüedad laboral que permite justificarse mediante una declaración jurada. Otra condición para acceder al PVS es estar afiliado a un gremio (cualquiera de los existentes) adherido a la central del Plenario Intersindical de Trabajadores (Bozzo, 2022).

Propiedades colectivas versus individuales

El surgimiento del PVS como nuevo actor enfrentó a FUCVAM con la central sindical por constituir un movimiento a la interna de la misma y no sumando en la Federación a las cooperativas, como históricamente han sido los grupos de origen sindical y por la decisión de constituirse en cooperativas de propietarios y otras modalidades de su implementación. Este debate fue escasamente abierto y público, lo que seguramente hubiera generado, por un lado, mayor fractura y, por otro, un debate en torno a las formas de propiedad y la constitución del movimiento popular por el hábitat social (Machado, 2022).

Aquí se presenta entonces una discusión en lo que respecta a la propiedad privada mediante acciones colectivas y la propiedad colectiva o tenencia segura a través de acciones colectivas. Ya que, además de la utilización de SCNT, las cooperativas de vivienda de FUCVAM y las cooperativas de vivienda de Federación del Plan de Vivienda Sindical se diferencian entre sí, a grandes rasgos, por la forma de tenencia de la vivienda. No se pretende problematizar sobre este tema, sino mostrar las diferencias que existen entre ellos sin hacer juicios de valor.

De cierto modo, puede establecerse, por una parte, una analogía con la teoría económica de William Forster Lloyd, posteriormente ratificada por Garrett Hardin en La tragedia de los comunes, donde, en ambos casos, buscaban ilustrar cómo la sobrepoblación es producto del egoísmo personal de procrear sin pensar en la presión social, económica, política y ecológica que se imprime en el colectivo. A su vez, destacan que los recursos naturales de uso colectivo inevitablemente derivan en una sobreexplotación y que, a largo plazo, al ser utilizados por el colectivo de manera indiscriminada, son destruidos o agotados. Proponen entonces que la administración del gobierno central o los derechos de propiedad privada son la única manera de evitar la tragedia de los bienes comunes.

Y, por otra parte, cabe mencionar la teoría de Elinor Ostrom, quien fue la primera mujer ganadora del premio Nobel de economía en el año 2009 y encontró un caso de éxito en autorregulación de bienes comunes, particularmente de recursos hídricos, que lleva 500 años en funcionamiento. La novedad radica en evidenciar que existe una forma colectiva de uso y explotación sustentable de los campos de pastoreo (y los bienes comunales en general) que no está sujeta a la lógica de la tragedia de los comunes. No implica necesariamente recurrir a los derechos de propiedad individual o a otros mecanismos de exclusividad que proporciona el mercado. Ostrom muestra que las formas de explotación común pueden proporcionar mecanismos de autogobierno que garantizan equidad en el acceso y un control democrático, en contraposición con la teoría anterior. Esto evidencia que la propiedad o no de los recursos comunes es problematizada desde hace ya bastante tiempo.

Este contrapunto de posiciones ha sido parte del discurso público vinculado a las políticas públicas, y específicamente a las cooperativas de vivienda.

En relación con las cooperativas de usuarios, estas son una forma de propiedad privada, pero no individual sino colectiva, en la que ninguna familia socia tiene disposición absoluta de la vivienda atribuida. El valor del bien no está traducido en un precio de mercado, sino en partes sociales que representan el esfuerzo de trabajo y ahorro realizado por el colectivo de manera global, lo que evita la especulación en los traspasos. Por eso, un primer gran beneficiario de este sistema es la propia sociedad, que realiza un esfuerzo financiando estos programas y que garantiza que llegará efectivamente a los y las destinatarios, sin traducirse nunca en ganancias o lucro. La vivienda adjudicada a cada familia, en efecto, no podrá ser vendida, hipotecada, alquilada, ni ninguna otra cosa que no sea su uso y goce, y en caso de retiro de una familia socia, esta recibirá ni más ni menos que sus partes sociales, mientras quien ingrese no deberá aportar otra cosa que esa misma suma.

Generalmente, y aún cuando se reconozca que existen otras formas de garantía de la permanencia o seguridad en la tenencia de la vivienda, se sostiene que la propiedad privada individual es un derecho más potente que el derecho de uso y goce. En todo caso, eso podría alegarse si se ha terminado de pagar y no hay una hipoteca pendiente, porque, si no fuera así, aunque se tenga el título de propiedad, prevalecerían los derechos del acreedor, lo que puede conducir, si hay dificultades de pago, hasta a la ejecución de la hipoteca y con ello la pérdida del bien y, lo más importante, la pérdida del derecho de habitar.

¿Dónde quedó el enfoque de género?

Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua pueden definirse, según Nahoum (1984), como una organización de iguales dirigida democráticamente por su base social a través de los órganos de dirección y control que la misma constituye y designa. Específicamente, el autor define a la cooperativa de vivienda como una asociación de familias que, frente a la necesidad, aportan el esfuerzo y la iniciativa de todos sus miembros para solucionarla en forma grupal. Entonces, una cooperativa de ayuda mutua será la que surja de la unión voluntaria de personas con base en el esfuerzo propio para lograr satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales (entre ellas, la vivienda), mediante el aporte de mano de obra de las familias que la conforman y los aportes por parte del Estado. Se utiliza el trabajo comunitario de sus socios en conjunto con el asesoramiento del IAT (Ley 18407). En estos casos, los cooperativistas aportan sus horas de trabajo para la construcción de todas las viviendas, a diferencia de la autoconstrucción, en la que cada familia construye su propia vivienda (Cázeres, 2008).

La ayuda mutua en las cooperativas de vivienda es el trabajo comunitario adoptado por los socios para la construcción de los conjuntos colectivos y bajo la dirección técnica de la cooperativa (artículo 124 de la Ley 18407, 1968).

Más allá de los conceptos antes mencionados, se piensa muy poco tanto en la convivencia como en los procesos de las obras, los ciclos de vida, los cambios en la composición de las familias, que son muchas veces monoparentales con personas a cargo, y en las personas dependientes, etcétera.

Las mujeres han logrado lugares en las cooperativas poniendo en valor su aporte en las obras, pero en la mayor parte de las cooperativas relevadas y conocidas ocupan lugares subordinados y tradicionales, como tareas de secretaría, en la Comisión de Educación, Fomento e Integración cooperativa, o en otras acciones de socialización y cuidado comunitario (Guardería de Obra, Comisiones de Policlínica o en organizaciones de eventos) (Machado, 2022).

Se reconoce que existen desigualdades en términos generales y eso se asocia a la concepción y roles de género establecidos como consecuencia de la consolidación del capitalismo, donde surgió la separación de los espacios según funciones vinculadas con el género. No solo se remitió al ámbito privado–doméstico–reproductivo a la mujer y al público–productivo al hombre, sino que, a través de la inexistencia de los bienes y espacios comunes, se limitó y precarizó con una sobrecarga de tareas a las mujeres (Valdivia, 2021). También se refleja en la concepción espacial de la ciudad en general y de la vivienda en particular. Si a ello se suma la incorporación al ámbito laboral de las mujeres,[2]que posteriormente lograron esa conquista, existe otra nueva carga de trabajo que es responsabilidad de estas.

Si de propiedad de la vivienda se trata, también se observan diferencias en cuanto al género, ya que, según el Ministerio de Desarrollo Social (2020), en los hogares nucleares monoparentales de Uruguay (con un jefe o una jefa sin cónyuge en el hogar, con hijos), las mujeres de este grupo tienen menos propiedades que los varones en igual situación. En efecto, las mujeres propietarias exclusivas son un 54,7 % contra un 59,9 % de los varones. De esta manera, tampoco el acceso a la vivienda en régimen de propiedad individual es igual para varones y mujeres.

Dentro del PVS, al ser una cooperativa de propietarios, quienes sean titulares serán los propietarios de las viviendas, por lo tanto, serán dueños del bien inmueble y adquirirán una deuda con el Estado por el pago de esa vivienda a nivel personal. A diferencia de FUCVAM, donde los titulares son quienes tienen derecho al uso y goce de la misma.

Con relación a titularidad de las viviendas, en el año 2019 desde la comisión de género de FUCVAM, con el objetivo de incorporar el enfoque de género y brindar herramientas de acción en caso de violencia doméstica, se promovió la Ley 19837, que modificó a la anterior (Ley 18407) y sustituyó dos de sus artículos, el 119 y el 141. El primero hace referencia a la titularidad de las viviendas y se incorpora la cotitularidad, lo que da como resultado que en familias tradicionales (mujer, varón e hijos) puedan ser titulares dos personas destinatarias de la vivienda que habitan de igual manera o que sean jefes y jefas de familia; a su vez, las titularidades anteriormente asignadas a un único integrante del núcleo familiar podrán optar por compartirlas con sus cónyuges, concubinos, etc. Mientras que el segundo hace alusión a tres cuestiones: al cambio de titularidad ante el fallecimiento del concubino/a; a lo que ocurre en caso de divorcio, separación o disolución del vínculo, donde la titularidad de la vivienda se adjudica a quien conserve la tenencia de los hijos; y al caso en que haya violencia intrafamiliar, situación en la cual la titularidad de la vivienda se concede a la persona que no causó la agresión (Ley 19837, 2008). Esto denota cierto interés del Estado uruguayo por consolidar la igualdad de género en cuanto a la vivienda en sus diferentes programas de actuación, ya que abarca a todas las cooperativas en sus diversos formatos, tanto de ejecución o gestión como de posesión de las viviendas.[3]

El trabajo final de grado de Cardozo (2009), que tiene como objetivo realizar un análisis de género sobre la participación de la mujer dentro del movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua, donde la autora estudia una muestra seleccionada al azar de cooperativas federadas en FUCVAM, arroja como resultado que sigue sin cambios la situación de roles de género establecidos. Continúan las mujeres asumiendo roles y responsabilidades en comisiones inherentes a su género, y la titularidad a nombre del jefe de familia obliga a que estas soliciten permiso para participar en las actividades de la cooperativa, quitándoles poder en la toma de decisiones y votación (Imagen 1).

Imagen 1

Cooperativistas mujeres en obra

Fuente: elaboración propia.

Interesa entonces evaluar cómo se están dando los roles de género y la titularidad en las cooperativas estudiadas del PVS.

Metodología

La metodología utilizada fue la entrevista colectiva a cooperativistas de vivienda y la aplicación de un cuestionario validado dentro del trabajo de tesis. Se optó por realizar entrevistas semiestructuradas, ya que se parte de un guión ordenado, pero las preguntas son abiertas, permiten la búsqueda de un valor objetivo útil para la investigación y no requieren una relación consolidada entre el entrevistado y el entrevistador (Meneses & Rodríguez–Gómez, 2011). Se tomó como base la pauta utilizada por el Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda de Interés Social (EPTVIS) radicado en el Instituto de Tecnologías en Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, al que pertenezco y que evalúa programas y tecnologías desde el año 1992.

En tanto, el cuestionario fue efectuado en el marco de la Maestría en Construcción de Obras de Arquitectura (MCOA) y validado en este mismo contexto por expertos. El mismo se subdivide en cuatro etapas: una que indaga en el proceso de formación, procedencia del grupo, cómo se agrupó, sobre la base de qué intereses, cómo se tomaron las primeras decisiones y cuáles fueron las primeras comisiones que conformaron, así como un acercamiento inicial a aspectos demográficos. Esta primera parte es la que se toma en cuenta para expresar los resultados del presente artículo.

El objetivo es visibilizar la relación entre la titularidad de las viviendas del PVS y el género de quienes son titulares. Estas cooperativas pueden apreciarse en la Tabla 1.

| Nombre de la cooperativa | Cantidad de viviendas | Ubicación |

| Covisolar | 50 | Canelones |

| Coviciti | 29 | Canelones |

| Covisol 3 | 32 | Canelones |

| Coviru | 12 | Montevideo |

Resultados

Se aplicó el cuestionario y se realizaron las entrevistas a las cuatro cooperativas: Covisolar, Coviciti, Covisol 3 y Coviru.

En las cuatro entrevistas fue mencionado por los entrevistados/as que las cooperativas estaban compuestas en su mayoría por mujeres jefas de familia, haciendo referencia núcleos monoparentales con mujeres a cargo.

Interesó para esta investigación indagar en dos comisiones específicas que generalmente se encuentran bien definidas por estereotipos de género. Por un lado, la Comisión de Obras, que es la que funciona durante el proceso de construcción y se encarga de administrar, coordinar y definir la organización durante la obra, lo que se asocia al género masculino. Por otro lado, la Comisión Fomento, que se encarga de la comunicación y la organización, por ejemplo, de eventos, rifas, etc., así como de realizar actividades sociales y de recaudar fondos para la cooperativa, lo que se asocia al género femenino.

En la cooperativa Covisol 3, de los 32 núcleos familiares, se obtuvieron 25 respuestas al formulario, lo cual corresponde al 78 % del total de la muestra. En la cooperativa Coviciti, de los 29 núcleos familiares, se obtuvieron 17 respuestas al formulario, lo cual corresponde al 58 % del total de la muestra. En la cooperativa Covisolar, de los 50 núcleos familiares, se obtuvieron 29 respuestas al formulario, lo cual corresponde al 58 % del total de la muestra. Y en la cooperativa Coviru, de los 12 núcleos familiares, se obtuvieron 9 respuestas al formulario, lo cual corresponde al 75 % del total de la muestra.

La cooperativa Covisol 3 fue formada en 2011 por compañeros y compañeras trabajadores del Sindicato Gráfico. A partir de 2015, se presentaron a los llamados para el sorteo de obtención de préstamos para construcción con el anteproyecto ejecutivo aprobado. En el mismo año adquirieron el beneficio de dicho sorteo. Las obras de construcción comenzaron en 2018 y continúan hasta la actualidad. Las viviendas se sortearon en 2022 y varias se encuentran habitadas, pero todavía no tienen el final de obra. La tecnología utilizada para la construcción de las viviendas fue el Crupe System[4] y fueron asesorados por el IAT CET–PVS.

Funcionaron las comisiones reglamentarias permanentes, como Comisión Fiscal, Comisión Electoral y Consejo Directivo, y algunas extra, como Comisión de Tierras, Comisión Fomento, de Obras, etc. Además, funcionaron la Comisión de Obras, la Comisión de Tierras y la Comisión Electoral. En lo que respecta a la conformación de las comisiones y su relación con el género, en la entrevista, las y los cooperativistas expresaron que, desde el inicio, tuvieron varias comisiones funcionando y que eran mixtas, pero que dentro de cada núcleo terminaban trabajando los varones. Especialmente comentan que hubo mucha variación en la Comisión de Obras que estaba originalmente integrada por varones y mujeres, aunque su definición actual incluye solo varones.

La cooperativa Coviciti fue formada en 2011 por compañeros y compañeras trabajadores del Servicio de Salud Círculo Católico y de la cadena de supermercados Tienda Inglesa. A partir de 2015, se presentaron a los llamados para la obtención de préstamos para construcción con el anteproyecto ejecutivo aprobado. En ese mismo año salió sorteada y al año siguiente el Tribunal de cuentas aprobó el otorgamiento del préstamo para la construcción de las viviendas. Las obras de construcción comenzaron en 2018, se sortearon las viviendas en 2023, aún no tienen el final de obra, y al momento de la visita no se encontraban habitadas. La tecnología utilizada para la construcción de las viviendas fue el Crupe System y fueron asesorados por el IAT CET–PVS.

En cuanto a la conformación de comisiones, en Coviciti funcionaron las comisiones reglamentarias permanentes, como son Comisión Fiscal, Comisión Electoral y Consejo Directivo. En la entrevista, las y los cooperativistas mencionaron que la primera Comisión que más trabajó fue la Comisión Fomento. En lo que respecta a la conformación de las comisiones y su relación con el género, las y los cooperativistas expresaron que estaban compuestas todas por varones y mujeres.

La cooperativa Covisolar se formó en 2011 con compañeros y compañeras de varios gremios. A partir del año 2018 se presentaron a los llamados para el sorteo de obtención de préstamos para construcción con el anteproyecto ejecutivo aprobado. En ese mismo año adquirieron el beneficio de dicho sorteo. Las obras de construcción se iniciaron en 2020 y continúan hasta la actualidad. Las viviendas se sortearon en 2023 y varias se encuentran habitadas, pero todavía no tienen el final de obra. La tecnología utilizada para la construcción de las viviendas fue el Sistema Emmedue[5] y fueron asesorados por el IAT llamado CET–PVS.

En cuanto a la conformación de comisiones, funcionaron las reglamentarias permanentes como Comisión Fiscal, Comisión Electoral y Consejo Directivo, y también una Comisión de Obras, Suministro, y una Comisión de Horas. Particularmente, en esta cooperativa se menciona que, en sus inicios, la Comisión Fomento estaba conformada mayormente por varones, pero una vez que comenzaron las obras pasó a estar conformada por mujeres.

La cooperativa Coviru se formó en 2011 con compañeros y compañeras del gremio del Ministerio de Desarrollo Social, al que posteriormente se incorporaron otros gremios. En sus inicios se compuso con más de 150 personas, pero terminaron siendo diez familias que llamaron a dos familias más para conformar el núcleo mínimo necesario para poder acceder al préstamo y a la construcción de las viviendas. En el año 2015 salió sorteada y accedió al préstamo para la construcción de sus viviendas. Las obras de construcción comenzaron en el año 2017 y en 2020 las familias se mudaron a sus viviendas. La tecnología utilizada para la construcción fue el Emmedue y fueron asesorados por el IAT CET–PVS.

En cuanto a la conformación de comisiones, en Coviru funcionaron las comisiones reglamentarias permanentes, Comisión Fiscal, Comisión Electoral y Consejo Directivo, y además la Comisión de Trabajo y la Comisión de Compras. En relación con el género, se mencionó que, al ser pocas familias integrantes de la cooperativa, la composición de las comisiones era mayoritariamente femenina.

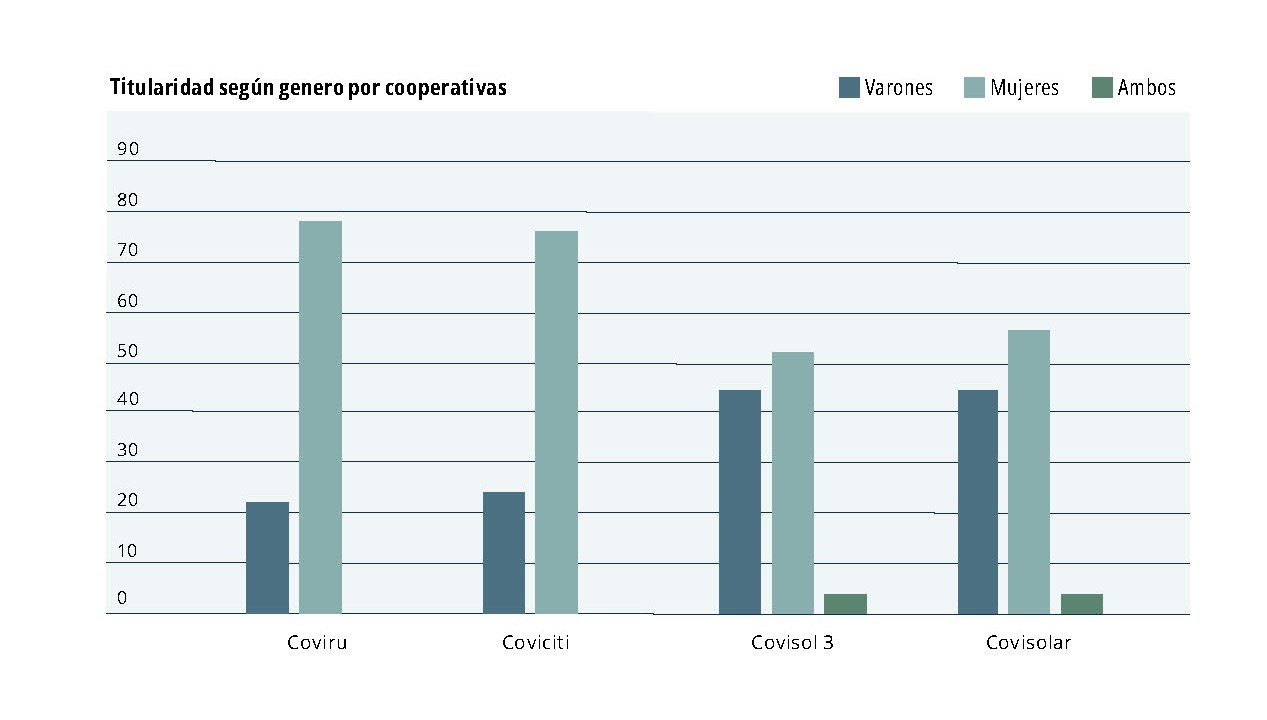

En Covisol 3, el 52 % de las y los encuestados manifestó que la titularidad está a nombre de alguien de género femenino, mientras que el 44 % dijo que está a nombre de alguien de género masculino, y un 4 % a nombre de ambos géneros.

En Coviciti, el 82 % de las y los encuestados manifestó que la titularidad está a nombre de alguien de género femenino, mientras que el 11 % dijo que está a nombre de alguien de género masculino, y un 6 % a nombre de ambos.

Gráfico 1

En Covisolar, el 52 % de las y los encuestados manifestó que la titularidad está a nombre de alguien de género femenino, mientras que el 44 % dijo que está nombre de alguien de género masculino, y un 4 % a nombre de ambos.

En Coviru, el 78% de los/las encuestados/as manifestó que la titularidad está a nombre de alguien de género femenino, mientras que el 22 % dijo que está a nombre de alguien de género masculino, y un 0 % a nombre de ambos.

Se encontró entonces que en las cuatro cooperativas estudiadas la titularidad está mayormente a nombre de alguien del género femenino.

Conclusiones

En contraposición con Cardozo (2009), quien analizó una muestra de cooperativas de ayuda mutua al azar, donde la autora constató que la mayoría de los titulares se trataba de varones jefes de familia y que la mujer continuaba relegada a comisiones que se asocian culturalmente al género femenino, como la Comisión Fomento, en esta investigación se encontró que en las cuatro cooperativas estudiadas la mayor parte de los titulares era mujer. Esto puede observarse como un rasgo de conquista o igualdad (Gráfico 1).

Lo mismo sucede con la conformación de las Comisiones Fomento y Obras. Aunque no pueden realizarse conclusiones generales a partir de los cuatro casos estudiados, se reconoce en esta investigación que estas dos comisiones han funcionado a lo largo del proceso como mixtas (formadas por varones y mujeres) y, por lo tanto, hay un indicio de un cambio de paradigma, pero aparece un punto de inflexión en la dinámica de la organización de las comisiones, específicamente en el proceso de obra. En este, la Comisión de Obras pasa a estar formada mayormente por varones y la Comisión Fomento mayormente por mujeres. De modo que en esa etapa se continúan reproduciendo estereotipos de género culturalmente asignados.

Aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a la igualdad de género en cooperativas de vivienda con enfoque en la gestión de las mismas, ya que este estudio representa una mínima parte de la población y no pretende ser extrapolable al resto de las cooperativas de vivienda en sus diferentes modalidades. La titularidad, y por ende la participación en las decisiones de la organización del grupo social, es solo una pata de la gestión y su relación con el género.

La evidencia empírica de esta investigación ofrece un enfoque específico sobre una línea de estudio en la gestión de viviendas cooperativas con perspectiva de género en Uruguay. Esta línea es integradora, ya que abarca a todas las cooperativas de vivienda en sus diversas modalidades, cada una de las cuales se autogestiona de manera particular.

Referencias bibliográficas

Abbadie, L.; Bozzo, L.; Nahoum, B.; Torán, S. (2022). La importancia de los colectivos. Análisis de dos décadas de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, 1990–2012. CSIC–UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.

Abbadie, L.; Álvarez, H.; Bozzo, L.; Calone, M.; Nahoum, B.; Rodríguez, L.; Seré, T.; Soria, C. y Torán, S. (2015). Veinte años de cooperativas de ayuda mutua: la importancia de los colectivos. Vivienda popular, (27), 36–45.

Alonso, N.; Bozzo, L.; Calone, M.; Campoleoni, M.; Fynn, C.; Nahoum, B.; Piperno, M.; Rodríguez Muslera, M.; Silva, C. (2008). Vivienda social: Evaluación integral antes y después. Estudio comparado de nueve experiencias de la Intendencia de Montevideo. Facultad de Arquitectura–Comisión Sectorial de Investigación Científica.

Alonso, N.; Bozzo, L.; Calone, M.; Graña, N.; Nahoum, B.; Recalde, S. y Tedros, G. (2016). ¿La tecnología es la solución? Evaluación integral de las viviendas realizadas por el MVOTMA (1993–2002) empleando sistemas innovadores. CSIC.

Bozzo, L. (2022). Vivienda y trabajadores organizados: origen y evolución del plan de vivienda sindical en Uruguay. Textos de Tecnología, (04). https://revistas.udelar.edu.uy/OJS/index.php/RTdT/article/view/902

Cázeres, J.L. (2008). La base jurídica. En Nahoum, B. (Comp.). Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas: Una historia con quince mil protagonistas. Junta de Andalucía/Intendencia de Montevideo.

Cardozo, V. (2009). Un análisis de género sobre la participación de la mujer en el Movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua. [Tesis de grado]. Universidad de la República.

Gilboa, F.; Nahoum, B.; Alonso, N.; Bracesco, M.; Calone, M.; Bozzo, L.; Campoleoni, M. (1999). La Vivienda Social. Evaluación de programas y tecnologías. Facultad de Arquitectura–Universidad de la República/Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

Instituto Nacional de Estadística (2008). Uso tiempo del trabajo no remunerado en el Uruguay, módulo de la encuesta continua de hogares.

Machado, G. (2022). Habitar las experiencias: aprendizajes y sociabilidad comunitaria en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. CSIC.

Machado, G. (2020). Cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. De Ciencias Sociales, 33(47), 105–132. https://doi.org/10.26489/rvs.v33i47.6

Machado, G. (2017). Habitar las experiencias. Aprendizaje y sociabilidad comunitaria en las cooperativas de vivienda en Uruguay. [Tesis de Doctorado en Educación]. Universidad Nacional de Entre Ríos.

Meneses, J. & Rodríguez–Gómez, D. (2011). El cuestionario y la entrevista. https://femrecerca.cat/meneses/publication/cuestionario-entrevista/cuestionario-entrevista.pdf

Ministerio de Desarrollo Social (2020). Estadísticas de Género. Inmujeres–MIDES. https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/estadisticas-genero-2020

Nahoum, B. (1984). El cooperativismo de ayuda mutua en el Uruguay: una alternativa popular y autogestionaria de solución al problema de la vivienda. Informesdelaconstrucción, 36(362), 3–14.

Nahoum, B. (Comp.) (2008). Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Una historia de quince mil protagonistas. Intendencia Municipal de Montevideo–Junta de Andalucía.

Nahoum, B. (2013). Algunas claves: reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa por ayuda mutua. Ediciones Trilce.

Valdivia, B. (2021). La ciudad cuidadora. Calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista. [Disertación doctoral]. Universitat Politècnica de Catalunya. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/345317?show=full

Notas