Artículos

Revisando los orígenes del diseño participativo. Una mirada desde el sur

Revisiting the origins of participatory design. A review from the south

Revendo as origens do projeto participativo. Um olhar desde o sul

Revisando los orígenes del diseño participativo. Una mirada desde el sur

Arquisur revista, vol. 14, núm. 26, pp. 58-71, 2024

Universidad Nacional del Litoral

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 30 Junio 2024

Aprobación: 01 Noviembre 2024

Resumen: El diseño participativo se caracteriza por plantear un abordaje multiactoral e inclusivo de la actividad proyectual. Dentro de las disciplinas proyectuales, se propone reconstruir la historia del diseño participativo en el ámbito específico de la arquitectura. Se trata de reconocer, desde fines del siglo XIX, aquellos conceptos, prácticas y herramientas que actualmente forman parte del repertorio habitual del diseño participativo. En lugar de acotar el radio de observación a los países centrales, este trabajo propone ampliar la mirada para integrar dentro de la gradual construcción histórica del tema aquellas experiencias situadas en el sur del continente americano. Visibilizar estas experiencias y evidenciar la multiplicidad de vínculos, con sus continuidades, convergencias e influencias, permite evidenciar la complejidad y profundidad del diseño participativo. Asimismo, esta revisión ayuda a comprender las transformaciones del tema con relación a los cambios sociales de cada época. Sin embargo, algunas ambigüedades y solapamientos en los resultados invitan a revisar la estanqueidad de los agrupamientos planteados, marcando un rumbo para futuras instancias de investigación que permitan reorganizar la sistematización tomada como punto de partida.

Palabras clave: arquitectura, diseño arquitectónico, historia de la arquitectura, participación ciudadana, urbanismo.

Abstract: Participatory design addresses the project activity from a multiactoral and inclusive approach. Focusing on design, this article specifically reconstructs the history of a participatory approach to architectural design. It aims to recognize those concepts, practices, and tools that, since the end of the 19th century, have contributed to a participatory approach to architectural design. In opposition to those reviews limited to the central countries, this work broadens the view to integrate experiences located in the south of Latin America that contribute to understanding the topic. The results, by making experiences visible and highlighting the multiplicity of bonds with their continuity, convergence, and influence, demonstrate the complexity and depth of participatory design. Secondly, this review helps to understand the transformations of the topic in relation to its broader social and cultural context. However, some ambiguity and overlapping in the results require further research to reformulate the initial systematization.

Keywords: architecture, architectural design, history of architecture, citizen participation, urbanism.

Resumo: O projeto participativo é caracterizado por uma abordagem multissetorial e inclusiva. Dentro das disciplinas de design, propõe-se reconstruir a história do projeto participativo no campo específico da arquitetura. Trata-se de reconhecer, desde o final do século XIX, aqueles conceitos, práticas e ferramentas que atualmente fazem parte do repertório usual do projeto participativo. Em lugar de limitar o raio de observação aos países centrais, este artigo propõe ampliar a perspectiva para integrar na construção histórica gradual do sujeito, aquelas experiências localizadas no sul do continente americano. Tornar visíveis essas experiências é evidenciar a multiplicidade de vínculos, com suas continuidades, convergências e influências e permite destacar a complexidade e a profundidade do projeto participativo. Em segundo lugar, esta revisão ajuda a compreender as transformações do sujeito em relação às mudanças sociais de cada época. Porem, algumas ambiguidades e sobreposições nos resultados nos convidam a rever a estagnação das soluções propostas, traçando um rumo para futuras instâncias de pesquisa que permitam reorganizar a sistematização tomada como ponto de partida.

Palavras-chave: arquitetura, projeto de arquitetura, história da arquitetura, participação cidadã, urbanismo.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo indaga en las diferentes corrientes que aportan conceptos, técnicas e instrumentos, a un abordaje de la actividad proyectual hoy conocido bajo el nombre de diseño participativo o codiseño. Bajo estas denominaciones se reconoce un enfoque colaborativo multiactoral del diseño que incorpora la participación de los usuarios finales y de distintas partes interesadas (stakeholders) en la actividad proyectual (Danielsson et al., 2008). Específicamente, se pone el foco en la consolidación del diseño participativo dentro del ámbito de la arquitectura, teniendo en cuenta que se trata de un abordaje transversal a distintas ramas de la actividad proyectual, desde la planificación regional y urbana hasta el diseño gráfico o de productos.

Aquella bibliografía de la Historia de la Arquitectura centrada en el criterio de autoría deja comprensiblemente al margen de su narrativa todo un conjunto de prácticas y aportes teóricos que buscaron apoyar la actividad proyectual en la agencia y la deliberación colectiva. Por lo general, estas temáticas se abordan desde la excentricidad de algunos de sus personajes claves y no como una gradual construcción histórica con continuidades, cambios y rupturas. Una visión disciplinar ortodoxa puede llegar a excluir estos antecedentes, como si fueran parte de un proceso de construcción de la ciudad por fuera de la lógica proyectual.

Esta exclusión responde mayormente al frecuente solapamiento con otras variantes no proyectuales del enfoque participativo sobre el ambiente, como la autoconstrucción, la co–construcción, el urban gardening y un sinnúmero de prácticas que, si bien aportan herramientas al abordaje participativo del proyecto, requerirían un estudio particularizado.

A esta dificultad para visualizar las experiencias como parte de una continuidad dentro de la Historia de la Arquitectura se suman algunas características propias del ámbito de la praxis. Por un lado, el diseño participativo se apoya en las dinámicas sociales que se producen en el territorio, y, al mismo tiempo, busca potenciarlas. Esta constante interrelación con la inestabilidad del panorama social, esa ajustada sintonía con la instantaneidad de los eventos colectivos, genera una falsa sensación de presente constante, como si la especificidad situacional impidiera un aprendizaje gradual y sostenido a lo largo del tiempo. Carente de continuidades, cada experiencia de diseño participativo corre el riesgo de caer en la improvisación, en una respuesta inmediata incapaz de aprender de sus antecedentes, casi como un reflejo intuitivo ante coyunturas particulares.

Por otro lado, el diseño participativo se caracteriza por rescatar la espontaneidad de las personas como respuesta a condiciones habitacionales alienantes y por cuestionar la centralización del proceso de toma de decisiones en la figura del profesional «arquitecto». Una generalización maniquea, confundiendo la parte por el todo, conduciría a pensar que el diseño participativo es antagónico a la práctica disciplinar.

Este posicionamiento, a veces utilizado para otorgarle un halo de novedad e incluso mesianismo, en realidad sitúa al diseño participativo fuera de los debates disciplinares que se nutren de las transformaciones del contexto cultural para ampliar su repertorio de herramientas y ensanchar su base conceptual. Con lo cual la actitud vanguardista, que se supone superadora de la herencia disciplinar, termina resignando la riqueza de las herramientas profesionales perfeccionadas a lo largo de la modernidad para caer rápidamente desde la novedad hacia la superficialidad.

Contrarrestando estas concepciones que impiden tanto aprender de experiencias previas como otorgar la correspondiente profundidad histórica al diseño participativo, este trabajo se suma a una serie de investigaciones producidas en las últimas décadas (Rivera Crespo, 2011; Luck, 2018) que permiten establecer vínculos entre diferentes prácticas y aportes teóricos para comenzar a recomponer la gradual construcción de un abordaje de la actividad proyectual respaldado en más de un siglo de aprendizaje en el territorio.

Dentro de este desafío, es necesario destacar un aporte reciente orientado a visibilizar los primeros pasos de aquellos profesionales formados en las disciplinas proyectuales que incorporaron ese giro participativo para abrir la actividad proyectual hacia un enfoque inclusivo multiactoral. En el artículo«El diseño participativo en los orígenes del co–diseño», Raquel Pelta Resano (2022), en un admirable esfuerzo de síntesis, reconstruye los orígenes de este enfoque a partir de dos vertientes centradas en los países del hemisferio norte. Por una parte, la transformación de los lugares de trabajo en los países escandinavos, donde los diseñadores se apoyaron en la tradición cooperativista de la región para promover un diálogo fluido con los operarios. Por otra parte, el activismo ciudadano y el advocacy planning frente a aquellos proyectos de modernización de las ciudades norteamericanas que excluían el punto de vista de los vecinos.

La claridad pedagógica y la diversidad de fuentes citadas en el artículo permiten consolidar un terreno firme sobre el cual sumar nuevos aportes. Este completamiento se vuelve imperioso si se considera que algunas experiencias situadas en otras latitudes no son simples repercusiones subsidiarias de las ideas gestadas en los países centrales. Teniendo en cuenta el grado de interrelación y simultaneidad de los procesos culturales del siglo XX alrededor del mundo, la reconstrucción histórica exige una mirada más amplia, que contribuya no solo a visibilizar las experiencias del sur, sino también a otorgarles su verdadero peso dentro de los debates al interior de la disciplina.

Frente al esfuerzo de simplificación pedagógica, que termina sacrificando una parte de la geografía, se propone un primer completamiento de la sistematización propuesta por Pelta Resano sumando una línea histórica que permita incorporar (y revisar) experiencias y aportes teóricos con centro geográfico en el sur de América Latina. Por eso, la hipótesis general de este trabajo identifica tres líneas confluentes en el diseño participativo: a las dos líneas propuestas por Pelta Resano (una centrada en los países escandinavos y otra centrada en el community design de Estados Unidos) se suma una vertiente relacionada con la problemática habitacional, es decir, una línea que busca incorporar la participación de los usuarios en las estrategias habitacionales, con un desarrollo particular en el tema de la vivienda incremental.

EL LEGADO ESCANDINAVO

Desde la segunda mitad del siglo XIX, los países escandinavos crearon un complejo sistema de organizaciones cooperativas apoyado en la homogeneidad de pequeños propietarios rurales, la pedagogía práctica de Grundtvig y la tradición luterana que propugnaba la participación individual en la vida cultural. Las cooperativas, inicialmente abocadas a la producción agropecuaria, fueron diversificando su alcance a lo largo del siglo veinte (Ahedo, 2019). Durante el período de entreguerras, se multiplicaron las cooperativas de vivienda, proceso que se consolidó con el Estado de Bienestar (Bro, 2009).

La centralidad del movimiento obrero en el sistema cooperativo, apuntalada por políticas de bienestar (Vidal–Folch Duch, 2018), dio inicio a un proyecto de investigación que suele mencionarse como origen del diseño participativo. A mediados de la década del setenta la incorporación de la informática convulsionó el universo laboral poniendo en crisis la estabilidad de los trabajadores en algunos ámbitos de la producción. Las tecnologías, sinónimo de progreso durante la década del cincuenta, comenzaron a percibirse como una amenaza, encendiendo la alarma en los sindicatos. En 1976 el Parlamento sueco reglamentó la incorporación de los trabajadores en la codeterminación de las decisiones empresariales (Medbestämmandelagen, MBL) y creó el Fondo para los entornos laborales (Arbetsmiljöfonden). Con ese financiamiento se constituyó el Centro Sueco para la Vida Laboral (Arbetslivscentrum, ALC), cuyo estatuto alentaba particularmente a desarrollar proyectos de investigación–acción.

Bajo la influencia del matemático y científico informático Kristen Nygaard, pionero en abordar la tecnología desde la perspectiva de los trabajadores, en el ALC se vincularon obreros y dirigentes del Sindicato Nórdico de trabajadores gráficos junto a técnicos del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo y de la Universidad de Aarhus de Dinamarca para llevar a cabo el proyecto UTOPIA, cuyas siglas en sueco refieren a capacitación, tecnología y producción desde la perspectiva del trabajo calificado (Bødker et al., 2000). Entre 1981 y 1985, un grupo de 15 personas (Lundin, 2010) creó un laboratorio para el aprendizaje mutuo sobre las nuevas tecnologías de producción gráfica, la prueba piloto de un sistema informático para la edición del diario Aftonbladet y la difusión de los avances entre los afiliados del sindicato (el último boletín, llamado Graffiti, llegó a 50 000 operarios).

El proyecto UTOPIA se orientó a la adecuación de los lugares de trabajo, la optimización de las herramientas en base a simulaciones con maquetas de cartón, madera y papel, la visualización y el registro de procedimientos con sistemas de tarjetas, secuencias de láminas y pizarrones. Como resultado, los trabajadores gráficos conocieron ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías y formularon sus propios requerimientos técnicos. Por su parte, los investigadores perfeccionaron una metodología orientada a mejorar el entorno y las herramientas desde la perspectiva de los usuarios.

Con las ideas pioneras de Nygaard, y los proyectos que inspiró, se consolidó una metodología de trabajo que trascendió el ámbito de la informática para aportar en diversos campos, como la salud, la educación, el diseño de mobiliario o la arquitectura (Ehn, 1993). Esta línea afianza una serie de características que se incorporaron en posteriores experiencias de diseño participativo en todo el mundo, como el involucramiento de múltiples actores, la hibridación entre conocimiento experto y saber cotidiano de la población y el énfasis en aspectos pedagógicos. Sin embargo, por las características particulares de estas experiencias —focalizadas en aspectos tecnológicos y condicionadas por el contexto de cooperación entre dependencias estatales, profesionales de la informática y sindicatos— es difícil considerarlas el origen del diseño participativo en la extensión y diversidad que presenta actualmente. Si bien hay un vínculo lineal con experiencias contemporáneas de diseño participativo aplicado al software informático, el legado escandinavo resulta algo distante y requiere otras fuentes complementarias para terminar de conectarse con el abordaje contemporáneo del diseño participativo en arquitectura.

ACTIVISMO CIUDADANO, COMMUNITY DESIGN Y ADVOCACY PLANNING

Una segunda fuente de aporte para el diseño participativo exige revisar una serie de experiencias de inserción profesional en ámbitos comunitarios. Particularmente, aquellas enfrentadas a los proyectos de renovación urbana (sinónimo de relocalización para sectores de menores ingresos) guiados por la ortodoxia del urbanismo moderno en las ciudades norteamericanas de la segunda posguerra.

Al igual que las experiencias escandinavas, estas iniciativas recibieron la influencia de la investigación–acción de Kurt Lewin, posteriormente enriquecida por las ideas de Orlando Fals Borda y Paulo Freire. También fue determinante la lucha por los Derechos Civiles y su continuidad en el Movimiento por la Libertad de Expresión, que alentaba a los estudiantes «a poner el cuerpo» (Savio, 1964) sobre los engranajes de la injusticia.

El compromiso de los profesionales jóvenes se puso de manifiesto en la experiencia pionera del Architect’s Renewal Committee of Harlem (ARCH), Nueva York, fundado por Richard Hatch en 1964 y continuado por arquitectos afroamericanos, como Max Bond Jr. y Arthur Symes. Inicialmente, ARCH intentó oficiar de mediador entre la población y las autoridades a cargo del Plan General de Renovación de Barrios (GNRP), pero fue cambiando su rol de intermediario para consolidarse como herramienta de empoderamiento vecinal (Shugars, 2019). ARCH elaboró proyectos alternativos junto a la Organización Comunitaria de West Harlem (WHCO), abrió un local en el barrio para ofrecer servicios profesionales a quienes no podían pagarlo, elaboró un manual de acción para inquilinos de edificios degradados, enfrentó la instalación de edificios que deterioraban la vida urbana, delineó una alternativa frente al proyecto segregacionista de la Universidad de Columbia para el Parque Morningside (Brown Wilson, 2018) e implementó un programa de formación en diseño para jóvenes afroamericanos y latinos (Goldstein, 2017).

Siguiendo un camino similar, desde mediados de los sesenta se fue conformando una red de aproximadamente setenta Centros de Diseño Comunitarios (CDC). Este tipo de iniciativas promovidas por el Instituto Americano de Arquitectos, se apoyó en las herramientas prácticas de Kevin Lynch (García Vázquez, 2016) y se nutrió de la crítica al urbanismo moderno de autores como Henri Lefebvre, Jane Jacobs y Robert Goodman.

La incidencia de la juventud se tradujo en múltiples aportes conceptuales y metodológicos. A nivel conceptual hay que mencionar el aporte del matrimonio Davidoff (Paul y Linda) quienes se apoyaron en la figura del procurador en abogacía para identificar la tarea que realizaban los profesionales en los barrios degradados bajo el nombre de advocacy planning (Davidoff, 1965). En cuanto a aspectos metodológicos del diseño participativo es necesario destacar a Henry Sanoff y Christopher Alexander, quienes coincidieron en la Universidad de California, Berkeley, epicentro del Movimiento por la Libertad de Expresión.

Desde un enfoque participativo y comunitario Sanoff creó una Maestría en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, lideró el Community Development Group y dirigió dos dossiers de la revista Design Studies (1988/2007) abocados a estos temas. Por otra parte, el diseño participativo del campus de la Universidad de Oregón logró sintetizar la propuesta metodológica de Christopher Alexander (1978). Este arquitecto y matemático austríaco, más conocido por el abordaje estructuralista del ambiente (Alexander et al., 1980), permite empalmar los debates del ambiente universitario de Estados Unidos con una línea más amplia, de gestación previa, comprometida con la incorporación de los habitantes en las estrategias de producción de viviendas. Esta faceta, explorada por Alexander en el proyecto de viviendas de Mexicali, Baja California, requiere una revisión más detallada que permita ampliar el recorte geográfico temporal de las líneas anteriores.

LA PARTICIPACIÓN COMO ESTRATEGIA HABITACIONAL

Sanoff afirma que el enfoque participativo recibió la influencia del «movimiento comunitario del Tercer Mundo de las décadas de 1950 y 1960» (2021). Esta observación exige abrir el espectro para entender los orígenes del diseño participativo desde la interacción entre diferentes puntos geográficos.

A mediados del siglo XX, la revalorización de la arquitectura vernácula (Moholy–Nagy, 1957; Rudofsky, 1965) incluyó su reconocimiento en cuanto creación colectiva (Fathy, 2000), característica que perdura actualmente en las mingas de América Latina y en la tradición de la población rural de distintas regiones del planeta. Menos conocidas son las experiencias que, dentro del ámbito proyectual moderno, abogaron por combinar —en el diseño— el criterio técnico con la sabiduría colectiva no especializada.

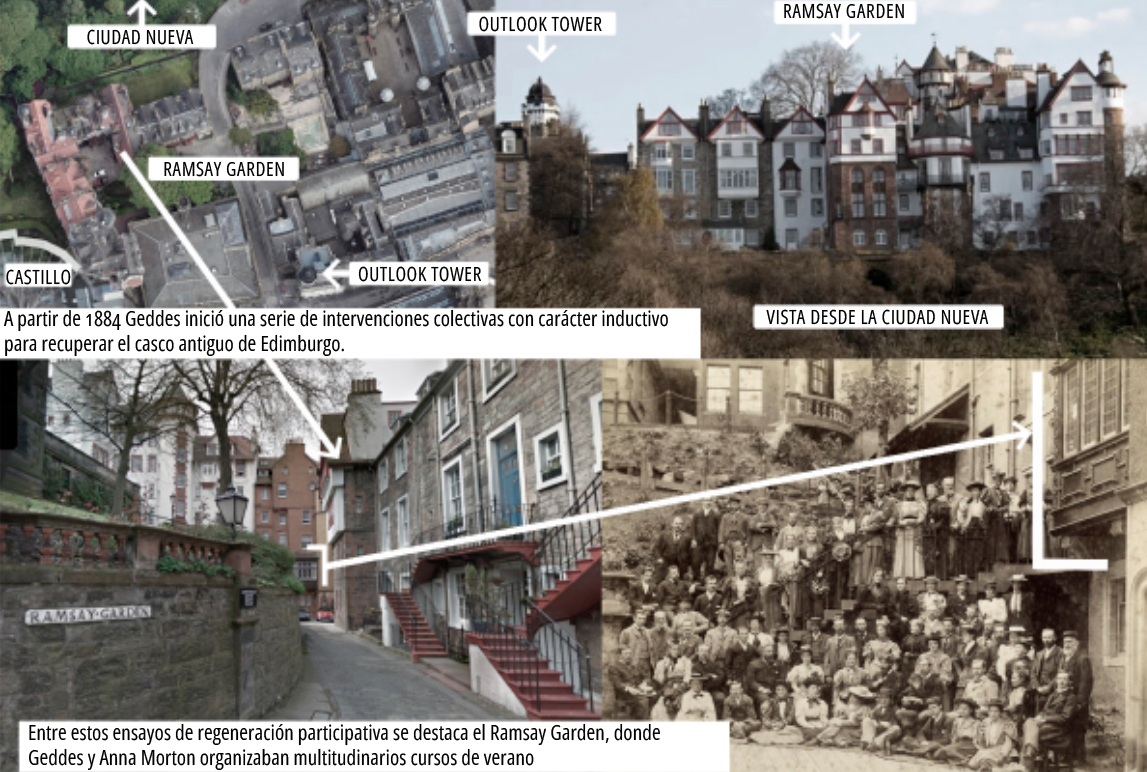

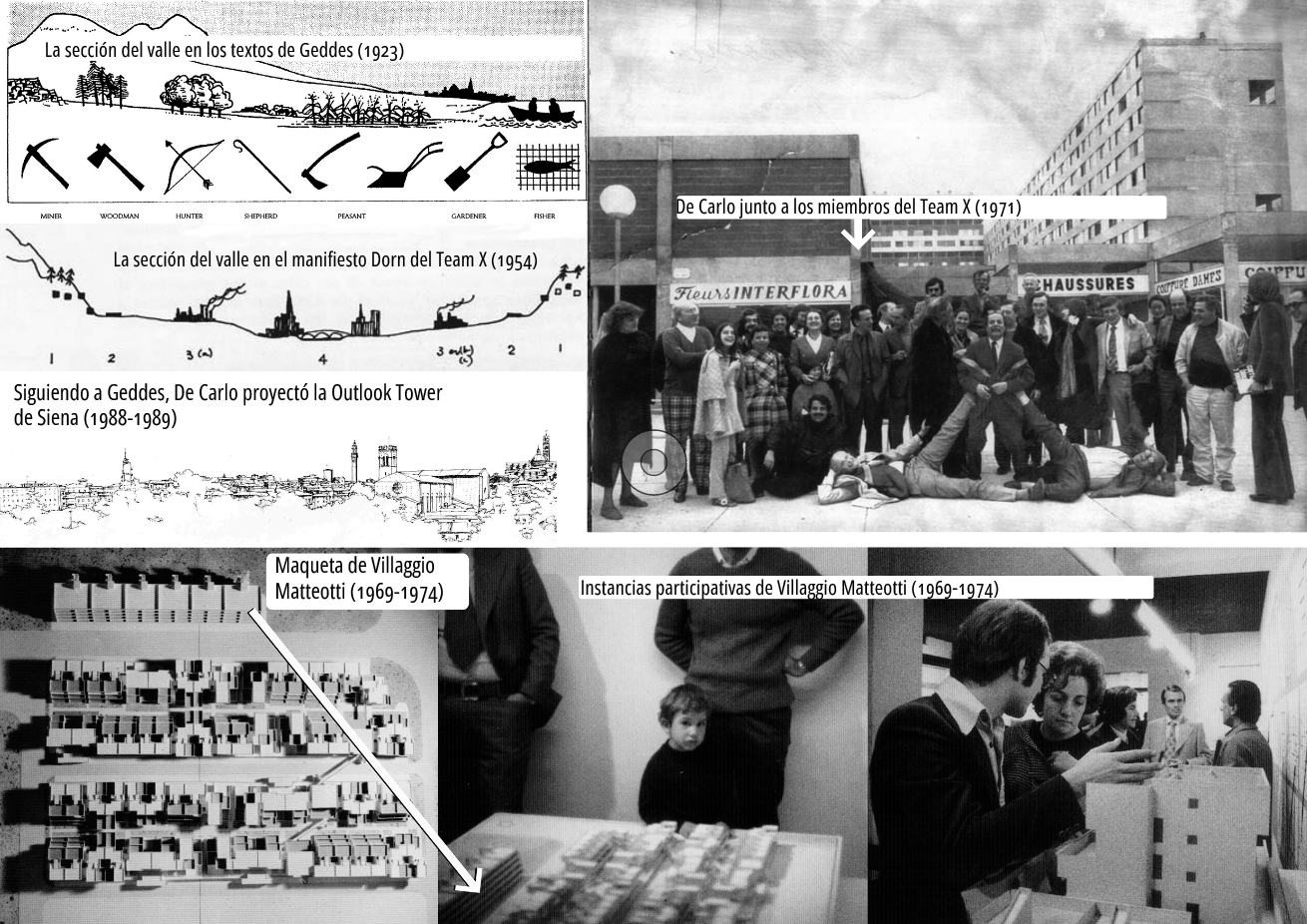

La raíz romántica que Engels (1975) identificaba en el movimiento cooperativista del siglo XIX se combinó con las estrategias a gran escala de Élisée Reclus y Piotr Kropotkin para forjar una idea orgánica del ambiente, en constante evolución y apoyada en el tejido cívico, tal como proponía Patrick Geddes (Oyón y Kuzmanić, 2020). Este multifacético escocés, admirado por Lewis Mumford, desarrolló una serie de propuestas en el casco antiguo de Edimburgo (1886) (Figura 1), donde planteaba operaciones puntuales de demolición e incorporación del verde procurando conservar el tejido existente y potenciar el involucramiento de los habitantes en la construcción y el cuidado de los espacios (Hall, 1996).

Figura 1

Patrick Geddes y la regeneración urbana participativa de Edimburgo

Fuente: elaboración propia sobre imágenes de Google Streetview, Pike (2012) y McDonald (2017).

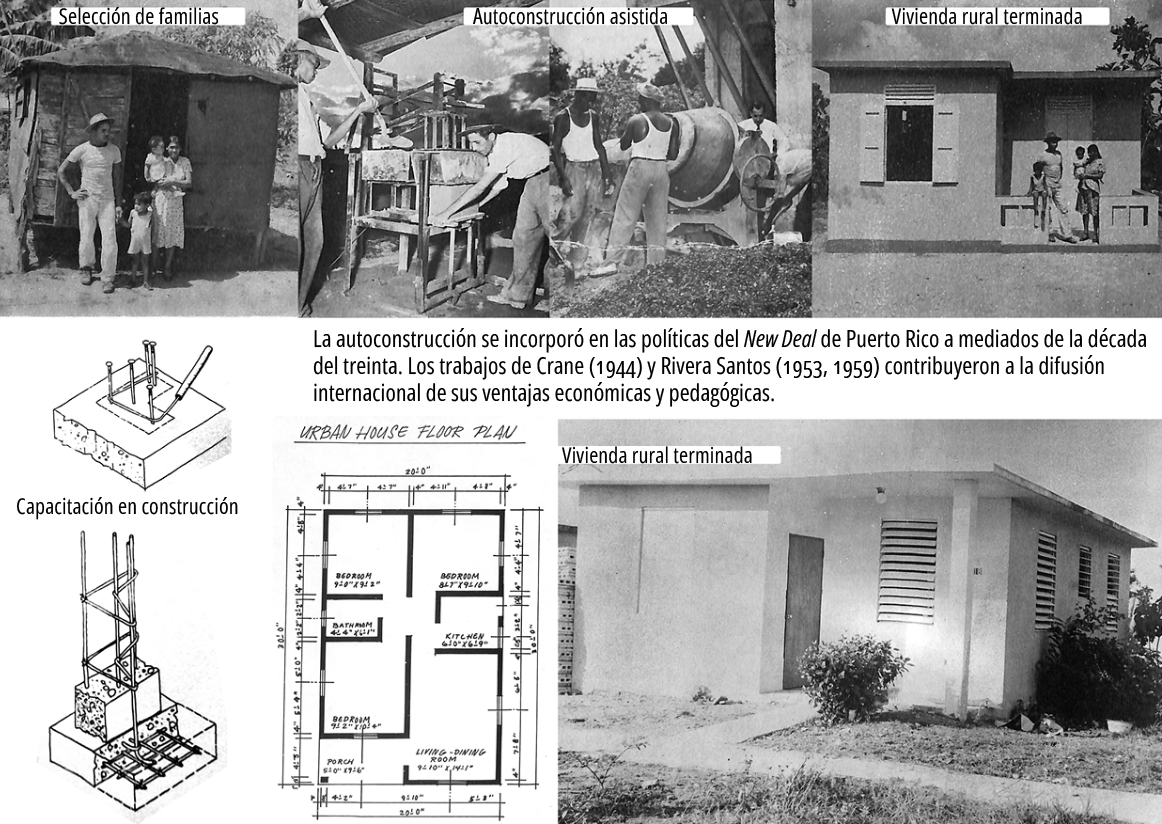

El impulso de Geddes no era solamente romántico, como ideal comunitario, sino que apuntaba a incorporar la fuerza de trabajo de los habitantes para ahorrar costos dentro de la estrategia habitacional. Por este criterio de ahorro avanzaban diferentes búsquedas del periodo de entreguerras, como la propuesta de Ernst May para Silesia (Henderson, 2002) y la megaestructura de Le Corbusier para Argel. En este camino, las agencias internacionales adoptaron la autoconstrucción asistida a partir de las experiencias de Puerto Rico (Figura 2) y los textos de Jacob Crane y Charles Abrams (Harris, 1998).

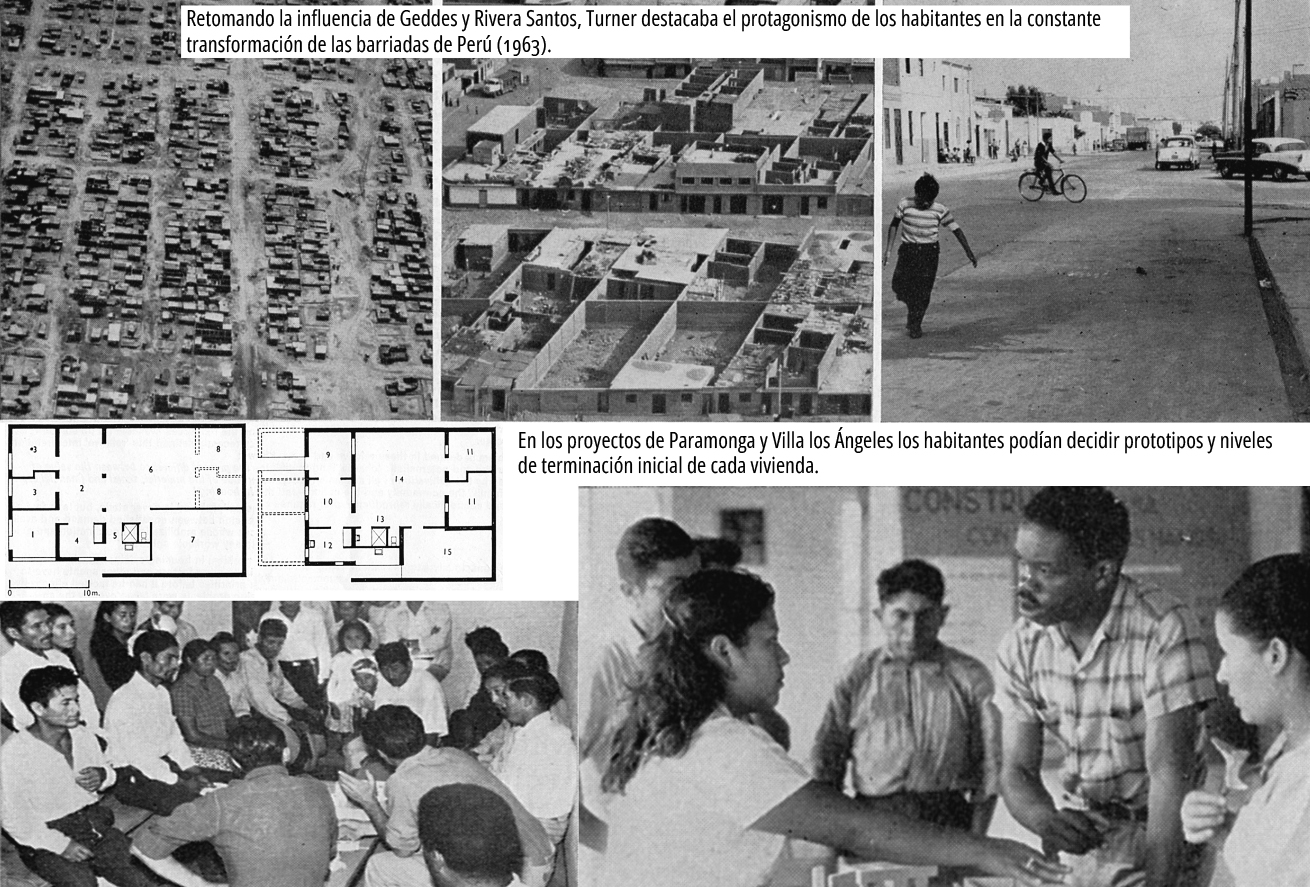

En la tensión entre idealización comunitaria y observación científica, la antropología comenzó a desestructurar algunos prejuicios existentes sobre los asentamientos informales de la creciente metrópolis latinoamericana (Gorelik, 2008). Recuperando tanto el legado de los antropólogos peruanos como la metodología de Puerto Rico (Kozak, 2016), cobró relevancia John Turner (Figura 3). Este arquitecto inglés, erróneamente asociado al surgimiento de la autoconstrucción asistida, puso en el centro del debate el proceso de toma de decisiones ponderando la pregunta ¿quién decide? en la arquitectura (Turner, 1977).

Figura 2

La difusión internacional de las experiencias de autoconstrucción en Puerto Rico

Fuente: elaboración propia sobre imágenes de Rivera Santos (1953 y 1959).

Además, Turner logró vincular los procesos autogestivos latinoamericanos con el debate disciplinar europeo sobre la deshumanización de la ciudad y la vivienda moderna. En arquitectura, esta crítica suele asociarse a la irrupción del Team X, aunque tiene su correlato filosófico en el pensamiento de Martin Heidegger, cuando se preguntaba si las viviendas modernas —técnicamente bien diseñadas— permitían el habitar (Heidegger, 1975).

Con la radicalización de la década del sesenta, algunos arquitectos europeos utilizaron la participación como herramienta para facilitar el habitar y garantizar la apropiación de los espacios. El principal tema de experimentación fue la vivienda colectiva, cuestionando la monotonía y la normalización social de los grandes bloques de vivienda moderna. Cercano al anarquismo, Giancarlo De Carlo (Figura 4) se apoyó en un equipo multidisciplinar para generar instancias participativas en el diseño de 250 viviendas en Villaggio Matteotti, para los obreros metalúrgicos de Terni (1969–1974) (Charitonidou, 2021). En una búsqueda similar, el equipo de Ralph Erskine instaló una oficina en el viejo vecindario del Byker, en Newcastle upon Tyne, para diseñar participativamente un plan de renovación de 81 hectáreas (1969–1983) (Drage, 2008).

Figura 3

John Turner y el protagonismo de los habitantes en la transformación del ambiente construido

Fuente: elaboración propia sobre imágenes de Turner (1963).

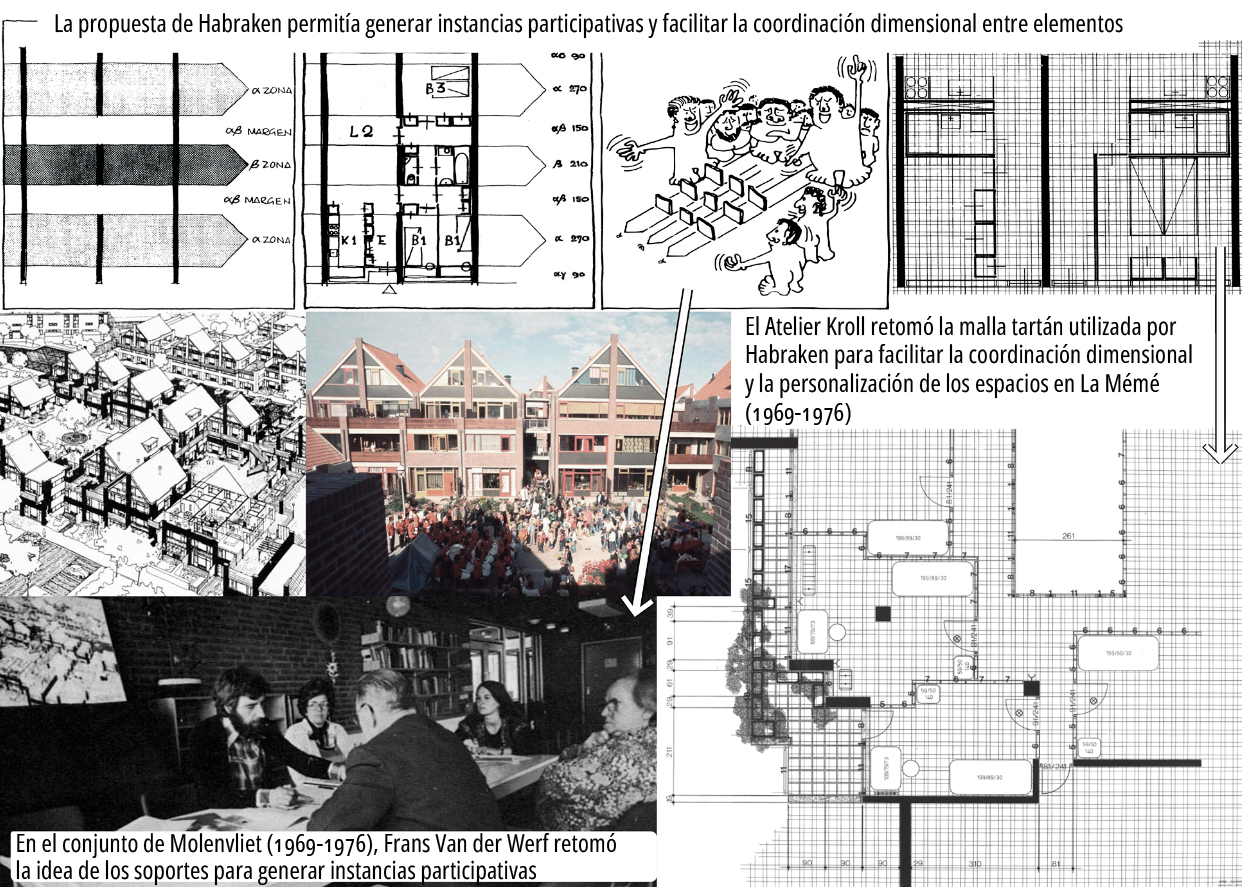

Continuando con el ámbito europeo, Walter Segal partía de la experimentación tecnológica para facilitar la personalización de los espacios (Hilmer, 2020), mientras la metodología de John Nicholas Habraken comenzaba con un planteo conceptual: dividir el diseño —en cuanto proceso de toma de decisiones— según diferentes dominios con distinto grado de permanencia y adaptabilidad. Identificaba un dominio de mayor estabilidad (el soporte) sobre el que los técnicos tenían decisión, y un dominio más dinámico y adaptable (infill) sobre el que incidían los habitantes. La propuesta de Habraken (Figura 5), como la de Segal, no era específicamente una metodología de diseño participativo, pero permitía su implementación en instancias puntuales, tal como experimentó Frans van der Werf (2017) en el conjunto de Molenvliet, Papendrecht (1969–1976), y el matrimonio Kroll (Lucien y Simone) en la residencia universitaria «La Mémé», Lovaina (1969–1976) (Serra Permanyer y Kuzmanić, 2022).

Figura 4

Giancarlo De Carlo recuperando las ideas de Geddes y el Team X

Fuente: elaboración propia sobre imágenes de Welter (2002), López Garbarino y Salvarrey Moro (2016) y Romano (2022).

Figura 5

La propuesta de Habraken en los proyectos de Van der Werf y Kroll

Fuente: elaboración propia sobre imágenes de Habraken (1979), Van der Werf (2017) y Serra Permanyer y Kuzmanić (2022).

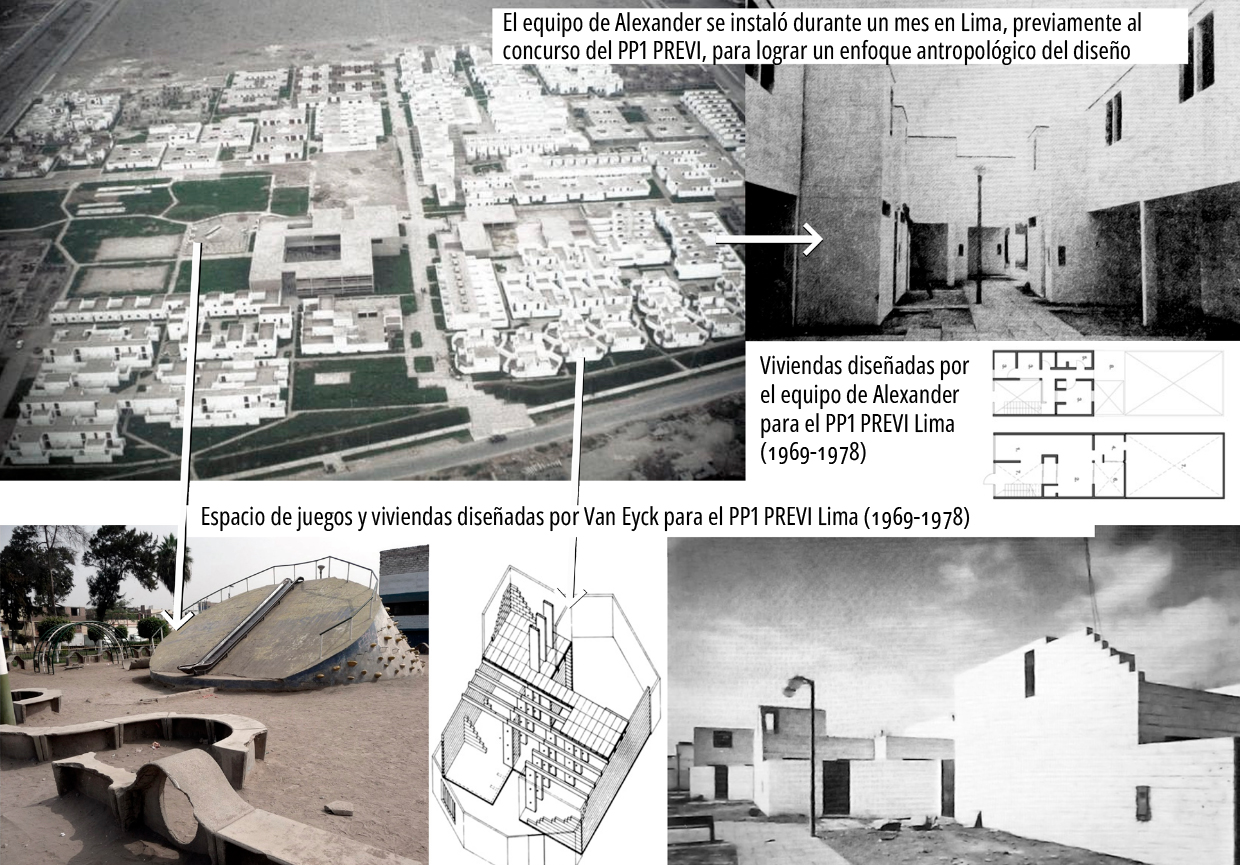

Lejos de considerar la vivienda como un objeto terminado, Turner y Habraken entendían la vivienda como un proceso en constante transformación. Este sentido dinámico, que valoraba las modificaciones cotidianas que realiza la población, cobró protagonismo en el Proyecto Piloto 1 (Figura 6) del PREVI Lima (1969–1978), que convocó en un concurso a estudios consagrados, como el equipo de Alexander (García Huidobro, Torres, y Tugas, 2005). Este criterio evolutivo de la vivienda se mantuvo en otras experiencias —siempre polémicas— como Ciudad Bachué en Bogotá (1972–1990) (Silva, 2016), Quinta da Malagueira (1973–1977) en Évora, (Léger y Matos, 2004) o Quinta Monroy (2002–2004) en Iquique (Boano y Vergara Perucich, 2016).

Figura 6

El PREVI de Lima (1969) y el abordaje incremental de la vivienda

Fuentes: elaboración propia sobre imágenes de García Huidobro, Torres, y Tugas (2005) y Architectuul (2017).

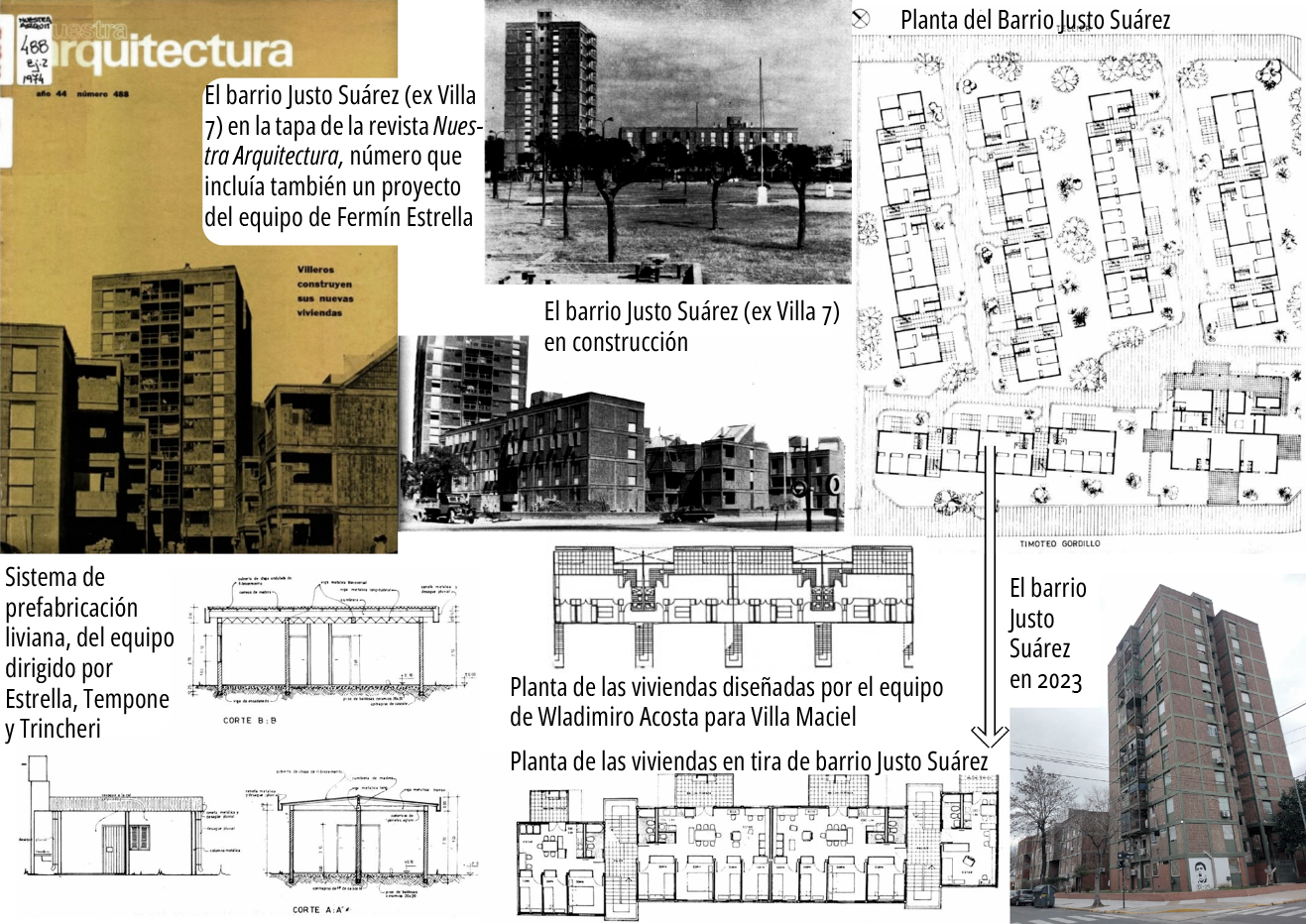

En la efervescencia política de la Guerra Fría, múltiples iniciativas de profesionales jóvenes implementaron dinámicas participativas en proyectos de inserción territorial. En Argentina, la preocupación de estudiantes y docentes por las condiciones habitacionales en villas y asentamientos quedó plasmada en el proyecto extensionista de la Universidad de Buenos Aires en Isla Maciel (1956) (Gorelik, 2016) donde participaron, por ejemplo, Wladimiro Acosta y Horacio Berretta (Durante, 2022). Arquitecto y artista plástico, Berretta se incorporó también en la experiencia de Chaco Chico donde los estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba (1964) buscaban replicar el trabajo barrial desarrollado por el sacerdote José «Macuca» Llorens en el barrio San Martín de Mendoza (Cuenya et al., 2021). Un abordaje participativo similar orientó las experiencias de Rodolfo Livingston en Baracoa, Cuba (1961) (Harnecker, 2005); Fermín Estrella (2012) en la Villa 31 de Retiro (1968); el equipo de Osvaldo Cedrón y Alberto Compagnucci en la ex Villa 7 de Mataderos (Massidda, 2017) (Figura 7) y los alumnos del Taller Total coordinados por Osvaldo Bidinost, en Córdoba (1970–1975) (Malecki, 2016). Enfatizando aspectos pedagógicos y matizando el compromiso político, la continuidad del diseño participativo como herramienta extensionista se mantiene vigente en la Red Universitaria de Cátedras de Vivienda (ULACAV).

Figura 7

Participación de los habitantes y mejoramiento de villas en Argentina (1974)

Fuente: elaboración propia sobre imágenes de Nuestra Arquitectura (1974) y Gaite (2003).

Este listado incompleto requiere ampliarse con la revisión de aquellas políticas habitacionales —opuestas al slum clearance y a la provisión directa de vivienda estandarizada— impulsadas en Latinoamérica a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Vancouver 1976). En ese marco, y cerrando el siglo veinte, se ubican los trabajos de Mariana Enet (2012) en el programa Rosario Hábitat y Jorge Mario Jauregui (2012) en el Favela Bairro de Río de Janeiro.

CONSIDERACIONES SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN PROPUESTA

Esta revisión propone sistematizar los orígenes del diseño participativo a partir de tres agrupamientos o líneas que permiten concatenar una serie de experiencias y aportes teóricos. La primera línea, con eje geográfico en los países escandinavos priorizaba la elaboración de metodologías científicas de interacción entre técnicos y usuarios; la segunda, centrada en Estados Unidos, buscaba otorgar voz a los habitantes en las transformaciones urbanas; y la última, que permite ampliar el foco hacia los países periféricos, propiciaba la incorporación de la población en las estrategias de vivienda.

Esta sistematización retoma e intenta completar la propuesta realizada por Pelta Resano, aportando dos cambios sutiles que permiten ampliar su potencial pedagógico e historiográfico. Por un lado, amplía el espectro temporal de cada una de las líneas. Si bien se mantienen las referencias geográficas, a nivel temporal cada línea se vincula con raíces más lejanas, incluso provenientes del siglo XIX, como la pedagogía de Grundtvig o el anarquismo. Del mismo modo, esta continuidad en el tiempo posibilita encontrar repercusiones de esas líneas más cercanas a la contemporaneidad, aunque esa tarea debería formar parte de nuevos desafíos de investigación.

Por otro lado, al sumar a la propuesta de Pelta Resano una línea centrada en la vivienda y sin una delimitación geográfica precisa, la sistematización planteada permite incorporar (y visibilizar) experiencias situadas en diferentes puntos de la geografía. En este caso, se construye desde una perspectiva situada en el sur del continente americano, pero el esquema queda abierto para ser completado y contrastado desde la óptica de otros investigadores que puedan sumar experiencias y aportes teóricos desde otras regiones.

En definitiva, los cambios realizados apuntan a dejar de considerar a estos agrupamientos como pasajes fugaces de la historia, como si el diseño participativo fuera un ave de paso que anida en diferentes lugares de acuerdo a las condiciones del contexto. Aunque por momentos cobre mayor protagonismo en ciertos lugares mientras en otros parezca latente o invisible a la prensa especializada, se trata de una construcción gradual y constante desde múltiples experiencias dispersas en el mundo.

Por supuesto, los resultados de la sistematización deben considerarse provisorios. Durante el avance del trabajo, la detección de algunas ambigüedades o zonas grises evidencia posibles caminos para su posterior perfeccionamiento. Por ejemplo, la política municipal de autoconstrucción de Estocolmo (Oxholm, 1935) y el sistema FLEXIBO, Copenhague, (Rieiro Díaz y Haugbølle, 2018) podrían situarse tanto en la primera como en la última línea estudiada. Del mismo modo, Michael Pyatok o Christopher Alexander parecen pertenecer simultáneamente a los dos últimos grupos. Por el contrario, algunas experiencias o autores tienen un vínculo tenue con los criterios propuestos. Por ejemplo, Lawrence Halprin, si bien recibe influencia del community design, al igual que Karl Linn se relaciona en primera instancia con el trabajo colectivo de los kibutz y su abordaje del diseño se vincula mejor con algunas corrientes artísticas que no forman parte de las líneas revisadas (Bick Hirsch, 2014). Este tipo de solapamientos y lagunas reclaman nuevas instancias de investigación para realizar subdivisiones más precisas o, incluso, nuevos criterios de concatenación.

REFLEXIONES FINALES

En líneas generales, la sistematización propuesta permite incorporar, dentro de una continuidad de pensamiento y acción, una serie de experiencias usualmente invisibilizadas desde la Historia de la Arquitectura o registradas como anomalías o notas de color. Pese al nivel de síntesis que requiere este tipo de revisiones, el trabajo alcanza a mostrar la diversidad de experiencias y el grado de interrelación entre ellas y aporta un sólido respaldo bibliográfico para comprender la complejidad y la profundidad del diseño participativo como enfoque forjado a lo largo de más de un siglo de aprendizajes.

En tanto, no obstante las diferencias que presentan las líneas establecidas, existen algunas características comunes en sus transformaciones a partir de su relación con procesos sociales, políticos, culturales que trascienden límites regionales. Todas reciben la influencia de corrientes epistemológicas que cuestionaron cierta pasividad del sujeto frente a la realidad, como la pedagogía de Grundtvig, la concepción dinámica del ambiente de Geddes, o la investigación–acción de Kurt Lewin. Comparten también un interés de renovación disciplinar orientado tanto por un impulso romántico de recuperar la idea de comunidad frente a la anomia de la ciudad moderna, como por una vocación de servicio hacia sectores poblacionales desfavorecidos. Esta combinación de factores tuvo un auge particular entre mediados de la década de los cincuenta y mediados de la década de los setenta apoyándose en procesos interdisciplinares, políticos (con diferente incidencia según el país) y geopolíticos internacionales. A nivel disciplinar se destaca el cuestionamiento hacia una consolidación dogmática de la arquitectura moderna; a nivel político, y principalmente en los países centrales, es determinante la crítica hacia los resultados ambientales de la aplicación de las políticas de gran escala del Estado de Bienestar; y, por último, la radicalización de las propuestas participativas se potencia en el clima geopolítico de efervescencia ideológica propio de la Guerra Fría (1945–1989).

El nivel de simultaneidad e interrelación que puede apreciarse en las líneas establecidas exige cuestionar la ubicación geográfica como principal criterio para establecer los agrupamientos. Si las líneas atraviesan transformaciones similares en las diferentes regiones, tal vez el criterio geográfico no resulte del todo esclarecedor. En ese sentido, la sistematización propuesta abre un nuevo camino para entender orígenes y continuidades a partir de agrupamientos temáticos más que geográficos. Es decir, concatenar experiencias y autores según los temas que comparten, ayudando a establecer influencias, colaboraciones y referencias más allá de los difusos límites regionales en una época marcada por la globalización de los procesos.

Referencias bibliográficas

Ahedo, M. (2019). El cooperativismo danés en el sistema societal: Trayectorias nacionales y dinámicas transnacionales. Revista Vasca de Economía Social. (16), 69–101. https://doi.org/10.1387/reves.21219

Alexander, C. (1978). Urbanismo y participación: el caso de la Universidad de Oregon. Gustavo Gili.

Alexander, C.; Silverstein, M. y Ishikawa, S. (1980). Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. Gustavo Gili.

Architectuul (17 de julio de 2017). PREVI. Lima, Perú.https://architectuul.com/architecture/previ

Bick Hirsch, A. (2014). City Choreographer: Lawrence Halprin in urban renewal America. University of Minnesota.

Boano, C. y Vergara Perucich, F. (2016). Half–happy architecture. Viceversa, 58–81.

Bødker, S.; Ehn, P.; Sjögren, D. y Sun, Y. (2000). Co–operative design: Perspectives on 20 years with «the scandinavian IT design model». Kungliga Tekniska högskolan.

Bro, H. (2009). Housing: from the night watchman state to welfare state. Scandinavian Journal of History, 34(1), 2–28. 10.1080/03468750802692573

Brown Wilson, B. (2018). Resilience for All: Striving for equity through community–driven design. Island Press.

Charitonidou, M. (2021). Revisiting Giancarlo De Carlo’s participatory design approach: From the representation of designers to the representation of users. The Heritage, (18), 985–1004. https://doi.org/10.3390/heritage4020054

Cuenya, B.; Pastrana, E. y Yujnovsky, O. (2021). De la Villa Chaco Chico a la cooperativa 20 de junio. En Snitcofsky, V.; Camelli, E. y Massidda, A.L. Villas en dictadura. Córdoba, Rosario y Buenos Aires (pp. 45–86). Café de las Ciudades.

Danielsson, K.; Gumm, D. y Naghsh, A. (2008). Distributed participatory design. Human Factors in Computing Systems, 3953–3956. https://doi.org/10.1145/1358628.1358965

Davidoff, P. (1965). Advocacy and Pluralism in Planning. Journal of the American Institute of Planners, 31(4), 421–432. https://doi.org/10.1080/01944366508978187

Drage, M. (2008). Byker: Surprising the Colleagues for 35 Years – A Social History of Ralph Erskine's Arkitektkontor AB in Newcastle. Twentieth Century Architecture, (9), 148–162.

Durante, M.E. (2022). Vivienda popular, arquitectura, investigación e innovación. El Instituto de Investigaciones y Proyectos y el Centro de Investigaciones de la Vivienda Popular de la Universidad de Buenos Aires (1973–1974). Anales de Investigación en Arquitectura, 12(1). https://doi.org/10.18861/ania.2022.12.1.3205

Ehn, P. (1993). Scandinavian Design: On Participation and Skill. En Schuler, D. y Namioka, A. Participatory Design: Principles and Practices (pp. 41–77). CRC Press.

Enet, M. (2012). Diseño participativo: Estrategia efectiva para el mejoramiento ambiental y economía social en viviendas de baja renta. Cuadernos de vivienda y urbanismo, 198–233.

Engels, F. (1975). Contribución al problema de la vivienda. En Marx, K. y Engels, F. Obras Escogidas (pp. 572–580). Akal.

Estrella, F. (2012). Arquitectura de Sistemas al servicio de las necesidades populares. Tomo 2 Vivienda Social. Vivienda Productiva, Urbanismo Social, Generación de empleo permanente. Ave Fénix CEVEUR GID–AS.

Fathy, H. (2000). Architecture for the poor. An Experiment in Rural Egypt. The University of Chicago Press.

Gaite, A. (2003). El derecho a la arquitectura. Nobuko.

García Huidobro, F.; Torres, D. y Tugas, N. (2005). PREVI Lima: 35 años después. ARQ (Santiago), (59), 72–76.

García Vázquez, C. (2016). Teorías e historia de la ciudad contemporánea. Gustavo Gili.

Goldstein, B. (2017). The roots of urban renaissance: Gentrification and struggle over Harlem. Princeton University Press.

Gorelik, A. (2008). La aldea en la ciudad: Ecos urbanos de un debate antropológico. Revista del Museo de Antropología. Universidad Nacional de Córdoba, 73–96.

Gorelik, A. (2016). Buenos Aires. La ciudad y la villa. En Gorelik, A. y Arêas Peixoto, F. Ciudades Sudamericanas como arenas culturales (pp. 324–345). Siglo XXI Editores.

Hall, P. (1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Ediciones del Serbal.

Harnecker, M. (2005). Rodolfo Livingston: Un arquitecto de nuevo tipo. Ediciones Mepla.

Harris, R. (1998). The silence of the experts: Aided self–help housing, 1939–1954. Habitat, 22(2), 165–189.

Heidegger, M. (1975). Construir, habitar, pensar. Teoría, (5–6), 150–162.

Henderson, S. (2002). Ernst May and the campaign to resettle the countryside: rural housing in Silesia, 1919–1925. Journal of the Society of Architectural Historians, 61(2), 188–211. https://doi.org/10.2307/991839

Hilmer, L. (2020). Participatory Housing: Segal’s Self–build Method. PDC '20: Proceedings of the 16th Participatory Design Conference 2020, 2, 67–71. https://doi.org/10.1145/3384772.3385156

Jauregui, J M. (2012). Estrategias de articulación urbana. Nobuko.

Kozak, D. (2016). Revisitando el debate sobre la participación popular en la producción de hábitat en América Latina en la cultura Arquitectónico–Urbanística, 1961–1976. Urbana: Revista do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, UNICAMP, 8(3), 49–68.

Léger, J.–M., y Matos, G. (2004). Siza Vieira em Évora: Revisitar uma Experimentação. Cidades: Comunidades e Territórios, (9), 39–53. 10.7749/citiescommunitiesterritories.dez2004.009.art03

López Garbarino, C. & Salvarrey Moro, M. (2016). Los vestigios del TEAM X en la contemporaneidad. Universidad ORT Uruguay.

Luck, R. (2018). Participatory design in architectural practice: Changing practices in future making in uncertain times. Design Studies, 59, 139–157.

Lundin, P. (2010). Designing Democracy: The UTOPIA–Project and the Role of the Nordic Labor Movement. 3rd History of Nordic Computing (pp. 187–195).

Malecki, J.S. (2016). Crisis, radicalización y política en el Taller Total de Córdoba, 1970–1975. Prohistoria, (25), 78–103.

Massidda, A.L. (2017). Participación en la construcción popular del hábitat. Una revisión del Plan Piloto para Villa 7 en Buenos Aires. Carta económica regional, 105–130.

McDonald, G. (17 de octubre de 2017). I News. How Edinburgh’s Ramsay Garden went from student halls to million–pound property. https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/ramsay-garden-edinburgh-97001

Moholy–Nagy, S. (1957). Native genius in anonymous architecture. Horizon Press.

Nuestra Arquitectura. (1974). Una obra hecha por los propios villeros: Villa 7. Nuestra Arquitectura, 26–32.

Oxholm, A. (1935). The small–housing scheme of the city of Stockholm. United States Government Printing Office.

Oyón, J.L. y Kuzmanić, J. (2020). Ciudades del mañana y la tradición anarquista en la historia del pensamiento urbanístico del siglo XX. Crítica urbana, 3(14), 16–21.

Pelta Resano, R. (2022). El diseño participativo en los orígenes del co–diseño. Arxiu. Revista de l'Arxiu Valencià del Disseny, (1), 11–36. https://doi.org/10.7203/arxiu.1.25333

Pike, R. (16 de noviembre de 2012). University of Strathclyde. Patrick Geddes Summer Meetings. https://www.strath.ac.uk/professionalservices/library/researchrevise/collections/archivesspecialcollections/items/patrickgeddessummermeetings/

Rieiro Díaz, R. y Haugbølle, K. (2018). (Im) posibilidades de la vivienda participativa. Proyecto, Progreso, Arquitectura, 42–56. http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2018.i18.11

Rivera Crespo, O. (2011). Procesos de Participación: Proyectar, Construir y Habitar la Vivienda Contemporánea. [Tesis doctoral]. Universidad Ramón Llull.

Rivera Santos, L. (1953). Manual para la organización de proyectos piloto de ayuda propia y ayuda mutua en vivienda. Centro Interamericano de Vivienda.

Rivera Santos, L. (1959). Aided self–help and mutual aid: A new approach to low cost housing in Puerto Rico. Puerto Rico Housing Research Board.

Romano, A. (2022). Más allá del formalismo: El compromiso social de Giancarlo De Carlo. Arteoficio, (18), 21–27.

Rudofsky, B. (1965). Architecture without Architects: A Short Introduction to non–pedigree Architecture. Museum of Modern Art.

Sanoff, H. (2021). Participatory Design: A Historical Perspective. JAARS, 2(3), 12–21.

Savio, M. (2 de diciembre de 1964). Speech before the FSM sit–in.https://www.fsm-a.org/stacks/mario/mario_speech.html

Serra Permanyer, M. y Kuzmanić, J. (2022). Anarquitectura frente al paso del tiempo: revisitando la Mémé de Lucien Kroll. Proyecto, Progreso, Arquitectura, (27), 100–113. https://doi.org/10.12795/ppa.2022.i27.06

Shugars, M. (13 de febrero de 2019). Castles in the sky. CDCS in Harlem Part I: ARCH. https://mshugars.com/cdc1

Silva, E. (2016). Incremental housing project in Bogotá, Colombia: The case study of «Ciudad Bachué». [Tesis doctoral]. Technische Universität Berlin.

Turner, J. (1963). Dwelling resources in South America. Architectural Design, 33, 360–393.

Turner, J. (1977). Vivienda, todo el poder para los usuarios: Hacia la economía en la construcción del entorno. Blume.

Van der Werf, F. (1 de mayo de 2017). The Molenvliet project. Thematic Design. http://thematicdesign.org/wp-content/uploads/2017/05/Molenvliet for Thematicdesign.org-new main text.pdf

Vidal–Folch Duch, L. (2018). (Re) turning to housing cooperativism? Perspectives on the housing question from denmark and Uruguay. [Tesis doctoral]. Universitat Autònoma de Barcelona.

Welter, V. (2002). Post–war CIAM, Team X, and the Influence of Patrick Geddes. En D. Camp, D. Van den Heuvel, & G. de Waal, CIAM Team 10: the English context (pp. 87–110). Delf Technische Universiteit.