Investigaciones

Conciencia histórica de juventudes mexicanas y su relación con la noción de ciudadanía

Historical awareness of Mexican youth and its relationship with the notion of citizenship

Clio & Asociados. La historia enseñada

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 2362-3063

Periodicidad: Semestral

núm. 36, e0012, 2023

Recepción: 14 Marzo 2023

Aprobación: 25 Abril 2023

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Resumen: El propósito consistió en dilucidar cómo interviene la interpretación del pasado en las nociones de ciudadanía de jóvenes queretanos en relación con la República Mexicana. Se instrumentó una metodología cuantitativa selectiva (datos del Proyecto Barómetro de las Américas y datos del Proyecto Residente) para interpretarlos cualitativamente. Se expone a) problematización del constructo de ciudadanía en relación con la conciencia y la cultura históricas; b) comparación de datos del Proyecto Residente para Querétaro (Latapí y Rivas, 2021, 2022), aplicado a jóvenes de 16 a 18 años en 2019, con datos nacionales de jóvenes de 18 años del Barómetro de las Américas, 2021; c) resultados que aportan coincidencia en el concepto de ciudadanía despolitizado, estático asociado al derecho legalista, que no se construye en la participación sino en la observancia de normas morales. Ello se asocia a la cultura y conciencia históricas preponderantes.

Palabras clave: ciudadanía, cultura política, cultura histórica.

Abstract: The purpose was to elucidate how the interpretation of the past takes action in the notion of citizenship of high school students from Querétaro in relation to the Mexican Republic. A selective quantitative methodology (data from the Americas Barometer Project and Resident Project data) was implemented to interpret them qualitatively. It is exposed a) problematization of the construct of citizenship in relation to historical consciousness and culture; b) comparison of data from the Resident Project for Querétaro (Latapí and Rivas, 2021, 2022), applied to young people aged 16 to 18 in 2019, with national data on 18-year-olds from the Barometer of the Americas, 2021; c) results provide agreement on the concept of depoliticized and static citizenship associated with legalistic rules, not built on participation but on the observance of moral norms. This is associated with the prevailing historical culture and historical consciousness.

Keywords: citizenship, political culture, historical culture.

Introducción

Leer lo que se enuncia como nodal en los resultados del Barómetro de las Américas[1] ronda 2021, interpeló nuestro quehacer investigativo y educativo. Parás y Romero, en el texto Cultura política de la democracia en México y en las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia aseveran: “el futuro de la democracia en México y en el continente americano enfrenta grandes retos” (2022, p. 3). De inicio nos preguntamos: ¿Cómo se relacionan los datos del Barómetro de las Américas, en su capítulo para México, con nuestro trabajo como docentes investigadoras del campo de la historia? ¿Cómo se vincula el Barómetro de las Américas con la investigación sobre jóvenes de bachillerato que hemos efectuado en Querétaro? Y, con base en lo anterior, ¿qué relaciones podríamos tender entre el sentido que las y los jóvenes le dan al pasado y sus nociones acerca de la ciudadanía? Para abordarlas planteamos como necesario: a) problematizar los constructos de ciudadanía y conciencia histórica como claves para la interpretación de los datos; b) valernos de un trabajo previo (Latapí y Rivas, 2021, 2022) el cual, como parte del Proyecto Residente,[2] en 2019 aplicamos un cuestionario a estudiantes de historia latinoamericanos de entre 16 y 18 años (en nuestro caso encuestamos a los de Querétaro) y contrastarlo con datos seleccionados del referido Barómetro de las Américas; c) interpretar desde la teoría para obtener resultados para reparar en ellos desde el ámbito educativo para sopesar en sus implicaciones.

1. Planteamiento

Para Martins y de Rezende (2021) y Rüsen (2014), la narrativa que hacemos del pasado explica en gran parte las opiniones y acciones no solo en el presente sino también en el futuro; la sociedad y lo que ella percibe como importante, valioso o digno de recordar impacta de tal manera que “el modo de internalizarlo (por el pensamiento y la conciencia) y expresarlo resulta de las características específicas de cada cultura históricamente constituida en la que cada persona está inserta” (Martins y de Rezende, 2021, p. 47). Acorde con ello, la interpretación del pasado y la concepción de ciudadanía del contexto repercuten directamente sobre la ciudadanía que se enseña y se ejerce.

Educar para la ciudadanía tradicionalmente entendida se ha asociado a una moral determinada por la cultura en la cual se halla inserta, puesto que el ciudadano y la ciudadana son concebidos como personas poseedoras de un conjunto de valores morales específicos. Lo anterior da origen tanto a la concepción de que se es “buen ciudadano” o “buena ciudadana” cuando se poseen valores morales como a la idea de que se debe educar transmitiendo esa idea de “bien” (Florescano, 2015). Diversas investigaciones, como las de Adela Cortina (1993, 1997), han corroborado la relación entre la idea de “buena” ciudadanía y la puesta en práctica de los valores cívicos.

En efecto, los planes y programas de estudio de asignaturas vinculadas con la educación ciudadana como son la Formación cívica y ética y la Historia, fundamentalmente, así como materiales de apoyo como es La cartilla ciudadana, obra coordinada por Enrique Florescano (2015), patentizan dicha postura: la formación ciudadana para la democracia se enseña de la mano con la ética. En ello el uso de la historia ha cumplido el rol de justificante de dicha moral.

Así mismo, se privilegia el acato a normas y leyes para ser buenas(os) ciudadanas(os), por tanto, la escuela privilegia contenidos que la juventud está obligada a obedecer. Ahí se ha identificado una contradicción pues en el currículum formal vigente se establece un discurso sobre una ciudadanía activa —lo enuncia la Reforma Integral para la Educación Media Superior implementada en el 2016— los contenidos educativos no dejan de ser esencialmente procedimentales y técnicos. Al respecto, investigaciones como las de Plá (2014), Castro, Rodríguez y Smith (2014) han expuesto los riesgos producidos por concebir a la ciudadanía como un concepto estático pues no se reconoce el constante proceso de construcción de la ciudadanía en un mundo globalizado de tal suerte que si la ciudadanía ya ha sido conquistada (componente legalista) las personas poco han de hacer en relación con ésta.

Con base en lo anterior en este trabajo partimos de una concepción de ciudadanía que contempla un estatus jurídico, social y cultural en el que a un ser humano se le reconocen sus derechos y deberes políticos, económicos, civiles, culturales y sociales. Conviene enfatizar que dichos derechos y deberes se van transformando de acuerdo con las condiciones históricas del espacio en el que se habla de ciudadanía (Martins y de Rezende, 2021; Rüsen, 2014).

Acorde con lo anterior el sentido que le da una sociedad otorga al pasado - su conciencia histórica- cobra un papel fundamental en la formación de la ciudadanía, y lo puede hacer al menos de dos maneras: como el justificante moral ya mencionado o bien como una herramienta de análisis para orientar la vida humana “para adentro (identidad) y para afuera (praxis)” (Schmidt, 2017, p. 28). Para Rüsen (2014) la relación con el pasado se procesa mediante cuatro operaciones mentales (percepción, interpretación, orientación y motivación) que posibilitan la comprensión del presente y la orientación de las acciones a futuro. Estas se ven atravesadas por la cultura histórica, por todos aquellos medios por los cuales se entabla una relación con el pasado, en el caso de las y los jóvenes se podrían considerar, además de la escuela, películas, series, libros, videos, videojuegos, entre otros. Así, “lo que se considera pasado y qué espacio y valor recibe de la sociedad en cada contexto, de modo que el concepto abarca tanto el conocimiento histórico en sentido más estricto lo mismo que otras formas de expresión cultural” (Cerri, González y Rosso, 2016). Por tanto, la cultura histórica, el cómo la sociedad concibe al pasado y el sentido que se le da, construida con base en la cultura histórica del tiempo y espacio que se vive, impacta de manera contundente en las acciones que los seres humanos en general y los jóvenes en particular pueden realizar, de ahí la pertinencia de vincular cultura y conciencia históricas al de la ciudadanía.

2. Metodología

Con la guía de las preguntas de investigación planteadas al inicio de este escrito contrastamos una selección de resultados para México, obtenidos por el Barómetro de las Américas, con la selección de resultados del Proyecto Residente. Es necesario contextualizar los dos proyectos de investigación cuantitativa como esenciales a la metodología de análisis instrumentada, así como su justificación.

El antecedente del Proyecto Residente es la investigación europea que data de 1994 y que se tituló Youth and History: The Comparative European Project on Historical Consciousness among Teenagers, cuyo objetivo fue investigar los conocimientos de los jóvenes europeos “acerca de la historia, cómo interpretan y entienden la información histórica y cómo este entendimiento influye en sus prácticas políticas y expectativas hacia futuro” (Dragonas & Frangoudaki, 2000, p. 229). Con base en dicha investigación, Luis Fernando Cerri, de la Universidad de Ponta Grossa, de Brasil, coordinó la investigación Jóvenes y la historia en el Mercosur en 2014 adaptando el cuestionario de Youth and History, para lo cual eliminó algunos reactivos y añadió otros acordes al contexto (Cerri y Oliveira, 2010; Cerri, Cuesta y Oliveira, 2014). Con base en los resultados de dicho proyecto Cerri y su equipo diseñaron un nuevo proyecto denominado Proyecto Residente: observatorio de las relaciones entre jóvenes, historia y política en América Latina, en el cual participamos investigadores e investigadoras de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela.

El cuestionario diseñado para el Proyecto Residente constó de 35 preguntas con diversas opciones de respuesta, con el empleo de la escala de Likert que midió totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, más o menos de acuerdo, de acuerdo, y totalmente de acuerdo (Amézola y Cerri, 2010). En el caso de México, se aplicó en la ciudad de México, el estado de México, Veracruz y Querétaro. Quienes suscribimos este escrito aplicamos el cuestionario en la ciudad de Querétaro. Con base en la metodología del Proyecto Residente se seleccionaron estudiantes de escuela pública, 90 y 60 de escuela particular. Se solicitaron y obtuvieron los permisos y consentimientos pertinentes en las instituciones y la participación estudiantil fue voluntaria. La mayoría de quienes respondieron el cuestionario (34 estudiantes) tenía 16 años al momento de realizar la investigación; siguieron los de 17 y 18 años (11 y 10 estudiantes) de los cuales 89 se identificaban con género femenino y 61 masculino.

Por su parte, el Barómetro de las Américas es una relevante encuesta ciudadana organizada por el Latin American Popular Opinion Project, la cual se remonta al año de 1970. Su primera edición se organizó en 2004 con 11 países con la finalidad de diagnosticar desafíos y problematizar soluciones acerca de la democracia en América Latina. Ha aplicado, a partir de aquel año, cuestionarios estandarizados cada dos años y ha llegado a contar con la participación de 34 países; el cuestionario más reciente es el de 2021, y es el utilizado en la presente investigación. En nuestro caso se aisló solamente las muestras de jóvenes participantes que tuvieran 18 años obteniendo en total las respuestas de 42 sujetos de los cuales 16 se identificaban con género femenino y 26 masculino.

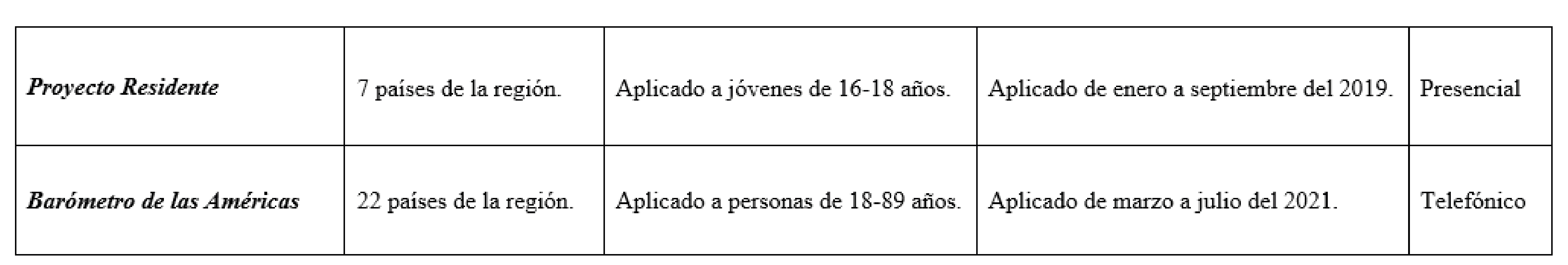

En seguida se comparan algunos elementos del Proyecto Residente y del Barómetro de las Américas:

Fuente: Elaboración propia.

Es pertinente comparar las bases de datos, seleccionando las muestras de las y los jóvenes que cuando se aplicó el Barómetro en su edición del 2021 habían cumplido 18 años y contrastarlas con las muestras obtenidas de la población encuestada por el Proyecto Residente, aplicado en 2019, la cual, para el 2021, habría cumplido entre 19 y 21 años: ello nos permite ensanchar la mirada de nuestro universo de trabajo local, es decir, de estudiantes de bachillerato en la ciudad de Querétaro, debido a que, en primer lugar, por los dos años transcurridos entre la aplicación de Residente y del Barómetro, podemos considerar que las y los queretanos tendrían en el 2021 18 años o más, lo cual, al compararles, posibilita una mayor comprensión. En segundo lugar, dicha comparación, que repara en los 18 años, arroja luz sobre la cultura histórica que asocia a la ciudadanía con una fecha en el calendario onomástico de la persona. En tercer lugar, consideramos que la comparación aporta información relativa a un aspecto poco abordado: la o las maneras en que la cultura histórica, en parte construida en la escuela, influye en las nociones de ciudadanía, en las actitudes hacia la participación ciudadana y en la comprensión que se tiene de estas.

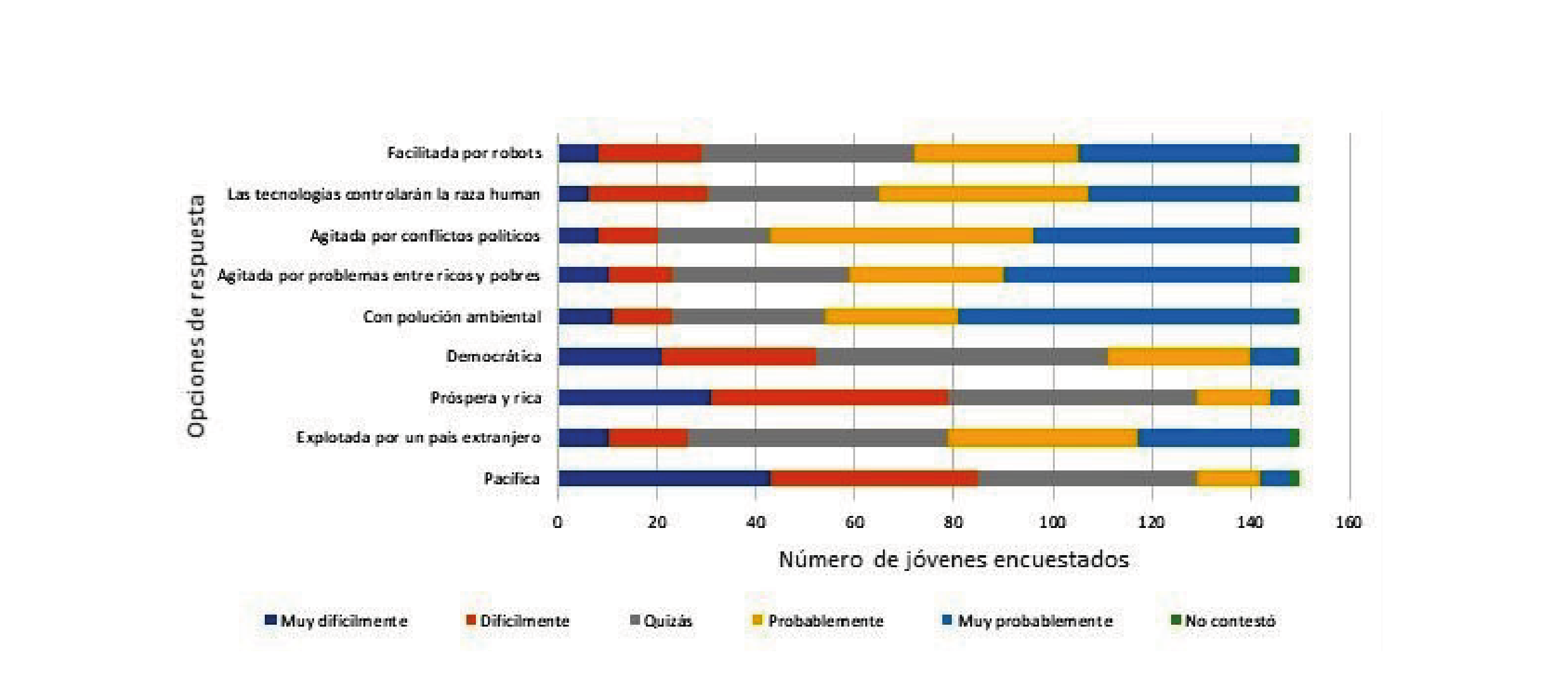

Para indagar lo anterior se seleccionaron preguntas de ambos proyectos. Del Proyecto Residente se seleccionó: “Sobre tu participación social o política, marca las que se refieran a tu caso”. Para contestar, los jóvenes tenían 10 opciones de respuesta relativas a diferentes organizaciones o movimientos sociales o políticos donde ellos pudieran participar; se incluía la opción “No participo en ningún movimiento social o político”. Además de la anterior, empleamos la pregunta “¿Cómo piensas que será la vida en tu país dentro de 40 años?”, la cual tenía la finalidad de observar las proyecciones sociales y políticas del estudiantado. Si bien se pretendía saber con años de anticipación las impresiones de la población encuestada, esta pregunta orienta a comparar y contrastar la confianza en el progreso democrático de México, considerando que estas proyecciones a futuro estaban basadas en las impresiones que dicha población tenía sobre el presente de aquella época.

Las preguntas seleccionadas del Barómetro de las Américas fueron:

-

Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?[3]

-

“En su opinión, ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?”

-

“Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los militares de este país tomen el poder por un golpe de Estado. En su opinión, ¿se justificaría que hubiera un golpe de Estado por los militares frente a mucha corrupción?”

-

“¿Cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y gobierne sin Congreso?”

-

“¿Cuál sistema político le parece mejor para México: un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se puedan expresar opiniones políticas sin miedo o censura, o un sistema en el que todos puedan expresar sus opiniones políticas sin miedo o censura, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios?”

-

“¿Cuál sistema político le parece mejor para México: un sistema que garantice el acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se pueda elegir a las autoridades, o poder votar para elegir a las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios?”

De acuerdo con el cuestionario, estas preguntas, salvo la a) y lab), fueron aplicadas a la mitad de la población encuestada, estas tienen el objetivo de indagar la percepción de la ciudadanía sobre la democracia y por otro lado, conocer a cerca de las preocupaciones de los mexicanos y mexicanas. Las preguntas c) . d) brindan información sobre lo que es relevante para la ciudadanía mexicana en situaciones como exceso de corrupción, y si eso justifica medidas extremas, mientras que las preguntas e) y f) indagan sobre lo que sería más importante para mexicanas y mexicanos, si la democracia, la libertad o el ingreso básico.

3. Resultados y discusión

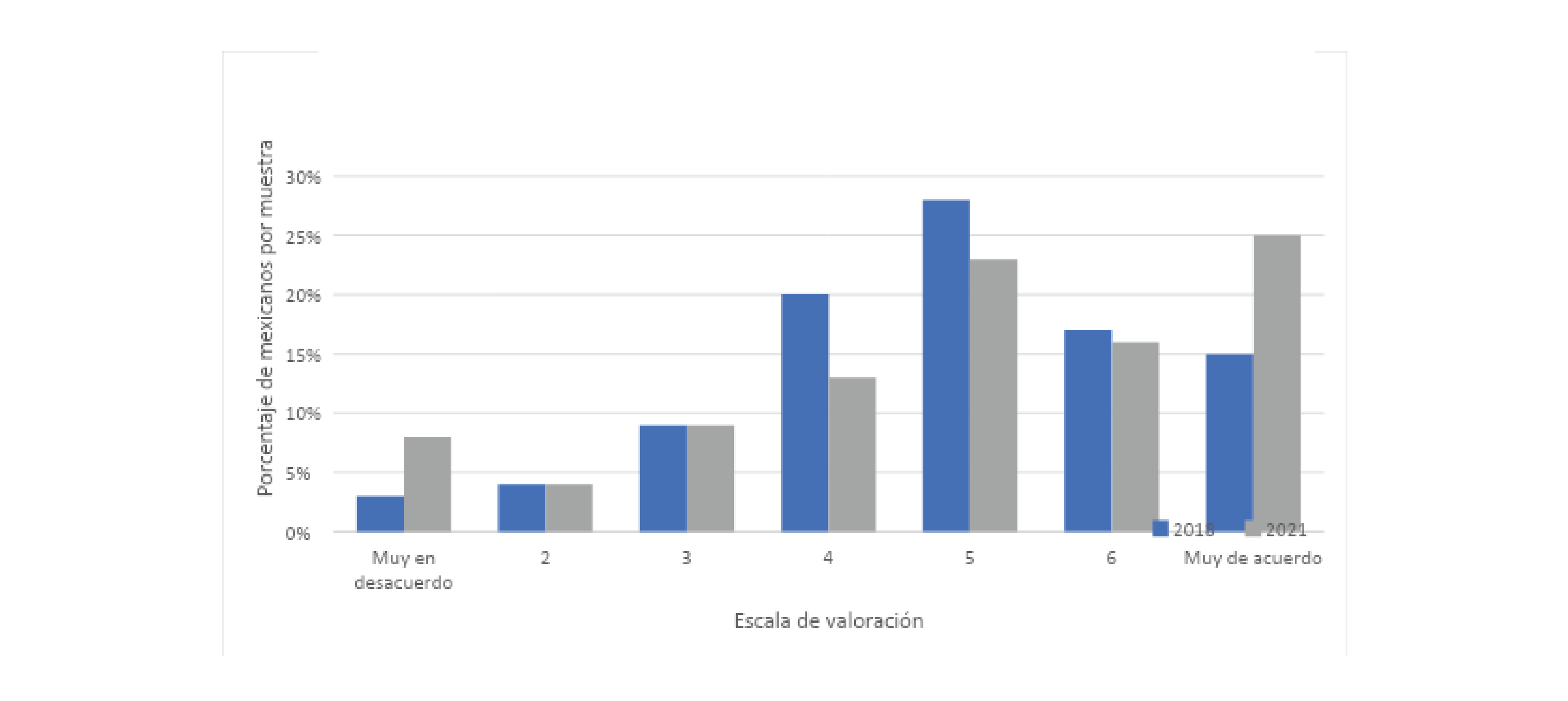

Según datos del 2018 al 2019, obtenidos por el Barómetro de las Américas en su edición correspondiente a esas fechas, el 15% de la población encuestada en México acepta que la democracia es la mejor forma de gobierno: respondieron que estaban muy de acuerdo. Según lo observado en la muestra del propio Barómetro, ahora en 2021, ese porcentaje aumenta: el 25% de la ciudadanía mexicana acepta la democracia como la mejor forma de gobierno (gráfico 1), es decir, tenemos un aumento de 10 puntos porcentuales aprobando la democracia en México. Pese a lo anterior, observamos que el porcentaje de población que está en total o bastante desacuerdo con la democracia ha aumentado respecto a la muestra de 2018-2019 (3% en 2018-19 contra 8% en 2021). Aludimos aquí a lo reportado en el Informe Regional 2015: educación ciudadana y formación docente en países de América Latina (Arias y Magendzo, 2015) que establece un aumento en los contenidos democráticos dentro de las escuelas en las últimas décadas; sin embargo, este informe también señala que los mensajes sobre qué es la ciudadanía y qué es ser ciudadano son confusos, ambiguos y retrógrados y que ponen énfasis en los “conocimientos duros” (Arias y Magendzo, 2015, p. 14).

Gráfico 1.

La democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno.

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas 2018 y 2021

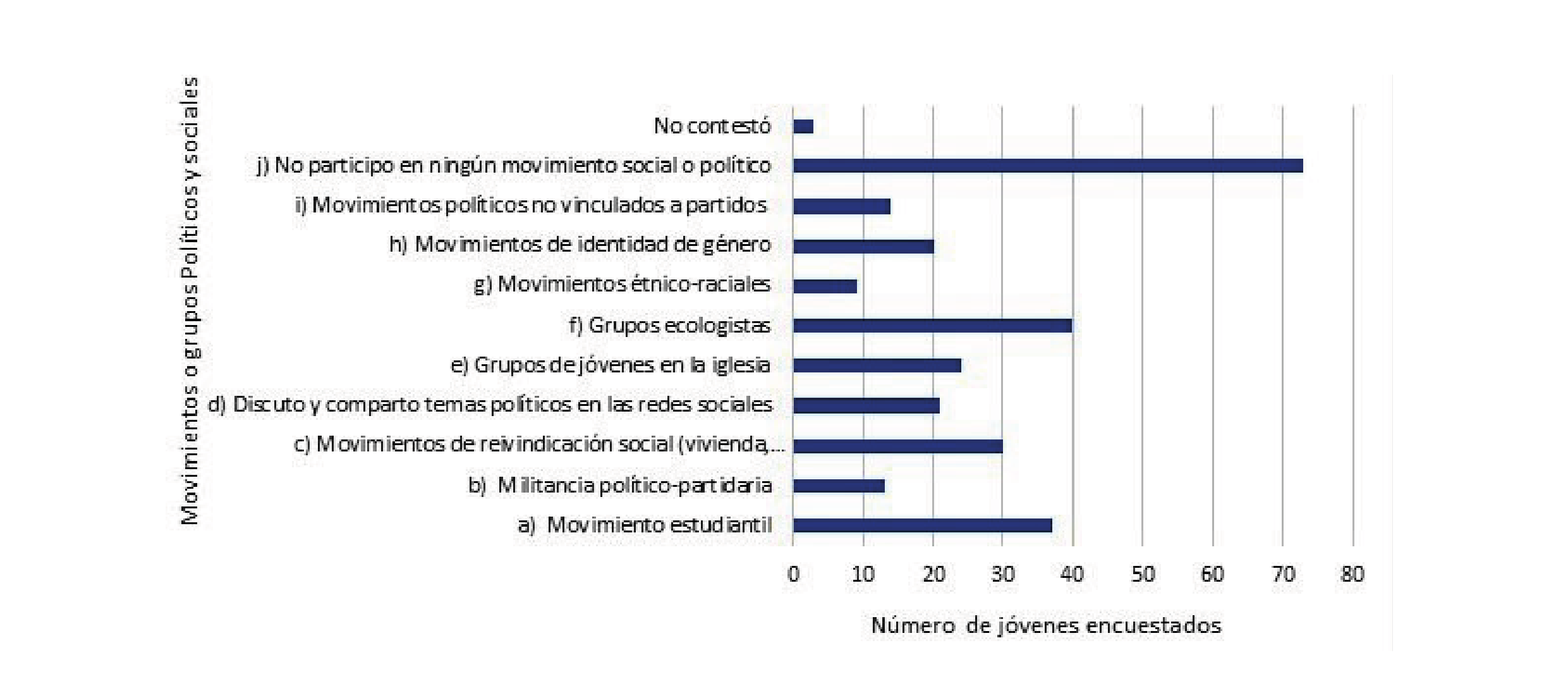

Al vincular estos resultados con los resultados del Proyecto Residente (Latapí y Rivas, 2021; 2022) observamos que las y los jóvenes queretanos encuestados en 2019, que en esa fecha tenían entre 16, 17 y 18 años, reportaron amplia participación en asuntos políticos, desde movimientos de distinta índole hasta discusiones en Internet o grupos ecologistas. Sin embargo, como se aprecia en el gráfico 2, encontramos con que un gran porcentaje de estos jóvenes no consideraban que sus participaciones se refirieran a algo político, pues pese a marcar, por ejemplo, grupos ecologistas, asumían que ese tipo de actividades no son de índole política.

Gráfico 2.

Participación social y política de los jóvenes queretanos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Residente 2019 para Querétaro, México.

Al respecto consideramos que lo político tiene que ver con la relación entre los seres humanos (Arendt, 1997) y que es parte del ejercicio ciudadano; por ello, juzgamos que este reactivo da cuenta de que las y los los jóvenes no vinculan el ejercicio ciudadano con sus participaciones sociales, muy probablemente debido a la cultura histórica en torno al concepto de ciudadanía mediado por la sociedad misma, pues es desde ésta que los individuos construyen los saberes y lo social (Martins y de Rezende, 2021).

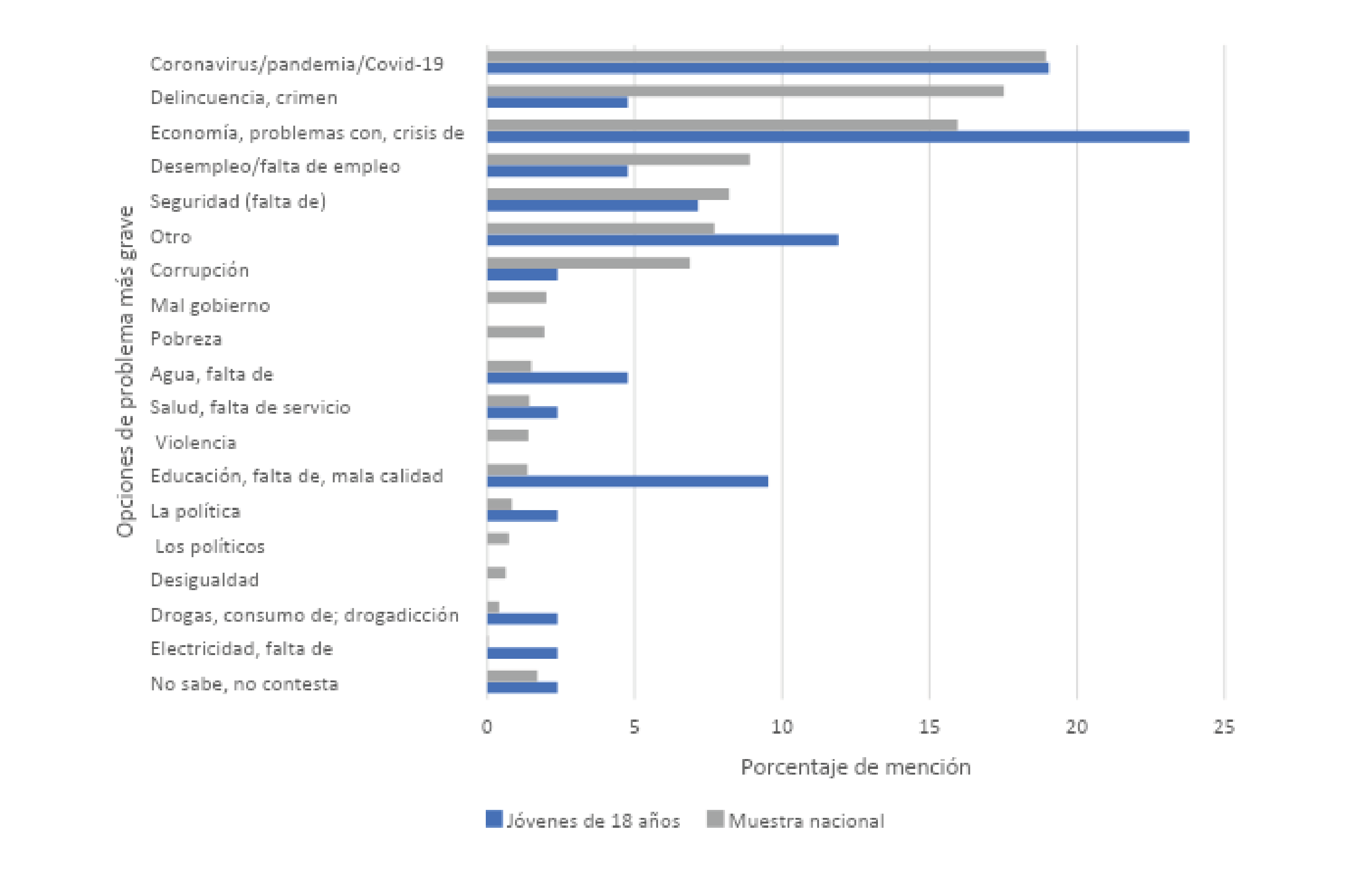

En las respuestas aportadas por el Barómetro de las Américas pudimos observar, en primer lugar, que de 39 posibles respuestas los y las mexicanas mayores de edad señalaron como su principal preocupación a la pandemia de COVID-19 padecida en el año 2021, seguida de la delincuencia, la economía, el desempleo y la inseguridad. Dichas preocupaciones estuvieron influidas por el contexto de dicha pandemia y por los problemas económicos, sociales y familiares derivados de ella. Caso similar encontramos con las y los jóvenes de 18 años de dicha muestra que colocan al SARS-Cov-2 como una de sus principales preocupaciones, aunque estos colocan a los problemas económicos como los más importantes, seguidos por la propia pandemia, la educación y, por último, la delincuencia (gráfico 3).

Gráfico 3.

El problema más grave que México está enfrentando.

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas 2021.

Ahora bien, en el instrumento del Proyecto Residente se preguntó a las y los jóvenes sobre sus proyecciones a futuro. El gráfico 4 muestra que un porcentaje bajo de jóvenes de ambos sexos, encuestados en 2019, tenían la opinión de que México podía desarrollarse como una nación próspera y rica, percepción que se complementa con la preocupación por la economía reflejada en los resultados del Barómetro de las Américas pues es la identifican como un factor relevante.

Gráfico 4.

¿Cómo piensa que será la vida en su país dentro de 40 años?

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Residente 2019.

El gráfico 3 muestra que para las y los jóvenes de 18 años lo más importante, después de la situación económica y la pandemia de COVID-19, es la educación y la falta de agua, datos que no aparecen entre los primeros cinco lugares en la muestra nacional, donde la COVID-19, seguida de la delincuencia son los datos que encabezan la muestra. Comparando estos datos con los del gráfico 4, se observa que, de manera general, las y los jóvenes queretanos, en 2019, consideraron su contexto como algo violento, sensación que también experimentan los nacionales, pero que ha sido sustituida por sus inquietudes educativas y los problemas ambientales.

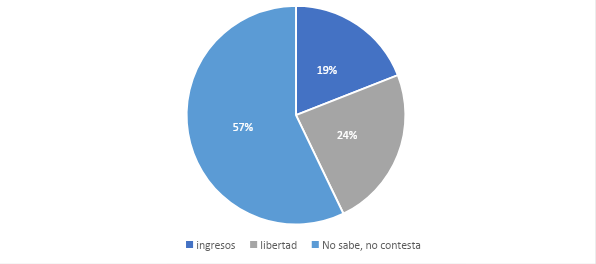

Particularmente las preguntas e) (ingreso básico o libertad) y f) (ingreso básico o poder votar) muestran la importancia que tiene para la población la democracia. Cuando se contrasta la democracia vs. la libertad, en las respuestas de los ciudadanos encuestados (de 18 años), se observa que valoran más el poder expresar sus opiniones políticas aunque algunas personas no tengan acceso a ingresos básicos y servicios (gráfico 5).

Gráfico 5.

Libertad de expresión vs. garantías económicas

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas 2021.

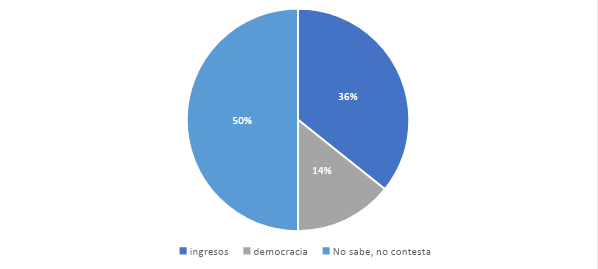

Ante los problemas económicos derivados de la pandemia COVID-19 y diversas situaciones en el mundo, la juventud mexicana no se muestra contundente al elegir entre un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios para todos los y las ciudadanas, aún si no se pueden expresar opiniones políticas por miedo o censura, o un sistema en el que todos puedan manifestar sus opiniones políticas sin miedo o censura, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios. Como se observa en el gráfico 6, el 64% de las personas de 18 años que respondieron la encuesta prefieren las garantías económicas antes que poder elegir a sus autoridades, elemento fundamental de la democracia y que coincide con la preocupación colectiva por la economía como el problema más importante de México (gráfico 1). Al respecto retomamos lo que señala Plá (2018) en su texto La despolitización del ciudadano: la educación en México y particularmente la reforma educativa de 2016 conceptualizan una sociedad en que el conocimiento es elemento fundamental, pero que no cuestiona las estructuras de poder que generan a las desigualdades; en ese sentido, se imparte una educación técnica, donde se estudian las normas o reglas de la democracia liberal, verbigracia, la libertad de expresión, pero no se educa para el pleno ejercicio de una ciudadanía que pueda ser transformara de la realidad.

Gráfico 6.

Democracia vs. garantías económicas

Fuente: Elaboración propia. Datos del Barómetro de las Américas 2021, Universidad de Vanderbilt.

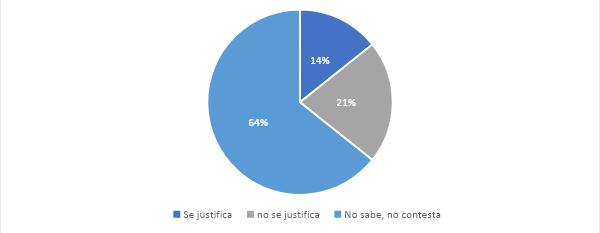

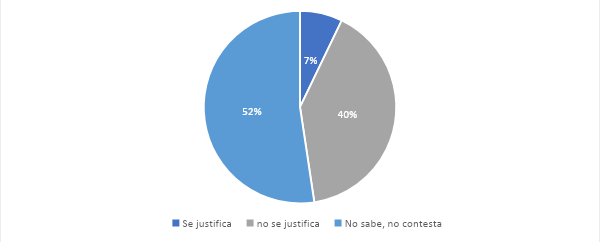

Esto mismo se ve reflejado en las preguntas c) y d) (gráficos 7 y 8) donde el golpe de estado se es rechazado por la población encuestada, aunque la poca participación continúa siendo la mayor proporción de la muestra. Es pertinente vincular aquí al sistema liberal en el cual la ciudadanía delega la responsabilidad de gobernar a un grupo entrenado para ello, y se denota la legitimación del Estado como ente de poder y el cual, mientras cumpla su función, al menos económica, mantiene dicha legitimación. Es de destacar que se denota escasa o nula vinculación con los procesos históricos de dictaduras en América Latina y sus consecuencias, de modo que existe una desvinculación con ese pasado.

Gráfico 7.

Un golpe de Estado está justificado cuando hay mucha corrupción.

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas 2021

Gráfico 8.

En caso de dificultad, el ejecutivo está justificado a cerrar la legislatura.

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas 2021.

Asimismo, se observa que se valora de manera directa la libertad, pero no la democracia siendo que ambas son interdependientes. Resalta la importancia que la sociedad le da a la ciudadanía, pero de manera únicamente conceptual y no como un proceso reflexivo que conlleva a la acción. El análisis cruzado entre los resultados de los dos proyectos también muestra como una constante alta, “no sabe” o “no responde”, lo cual podría atribuirse a la idea de ciudadanía técnica que la educación ha establecido y la cual, con base en el Barómetro de las Américas, se podría considerar que prevalece desde la juventud hasta la adultez, y que es acorde a la cultura en la que se asienta.

Conclusiones

Primero, consideremos relevante mencionar que las bases de datos analizadas presentan muchas posibilidades de investigación que no fueron retomadas en el presente escrito, una de ellas sería, por ejemplo, indagar si en las respuestas que obtenemos existe alguna diferencia por género y si la cultura preponderante influye en las construcciones de las nociones de ciudadanía de manera diferente entre mujeres y hombres.

Ahora bien, propiamente el análisis aquí presentado indagó cómo se relacionan los datos del Barómetro de las Américas, para México, con resultados del Proyecto Residente, para determinar si el Barómetro podía arrojar luz sobre nuestro grupo de jóvenes queretanos encuestado. Podemos señalar que, en efecto, el Barómetro de las Américas permitió ensanchar la toma de pulso al considerar la posible evolución de las opiniones de las y los jóvenes de 2019 ahora en 2021 y resaltó los problemas derivados de las políticas educativas en torno a la educación ciudadana en México. Sobre esto podemos observar la poca participación social de una ciudadanía técnicamente formada, pero despolitizada, que conoce el significado técnico del constructo de ciudadanía, pero que actúa en sentido inverso al mismo al aplicarlo en situaciones no convencionales, como lo mostraron las preguntas e) y f).

Asimismo, reparamos en el hecho de que el Barómetro de las Américas fuera aplicado a mayores de 18 años. Ello parece enfatizar la noción de ciudadanía como una edad, con fundamento en la normativa, y reitera lo estipulado en el informe regional 2015 (Arias y Magendzo, 2015) que interpela: “¿qué es ser ciudadano en sociedades donde los jóvenes son marginados de la vida pública?” (p.13), o ¿qué es ser ciudadano en sociedades que deslegitiman en el discurso el atropello a los derechos humanos, la violencia, la corrupción, pero no se organizan para combatirlos e incluso pueden justificarlos? Por lo tanto, concluimos la necesaria formación para la participación ciudadana, ya no desde una ciudadanía técnica o despolitizada, sino desde una ciudadanía crítica, flexible y comprometida que la conciba como anterior y posterior a la edad cronológica de los 18 años.

Con base en los resultados de ambas encuestas, es posible inferir líneas específicas para orientar los procesos educativos vinculados a la educación democrática. Al comparar ambas bases de datos, se advirtió una coincidencia en la falta de confianza en la democracia (gráfico 1 y 3) de lo que se deduce que ello está vinculado con la cultura histórica del grupo de estudiantes en Querétaro, con su concepción sobre su presente, pasado y futuro, pues no se denota una valoración histórica de los derechos civiles y políticos como construcciones colectivas (gráficos 5, 6, 7 y 8). Al relacionarlo con los datos de juventudes del Barómetro de las Américas, para todo México, observamos que la cultura histórica mexicana excluye a la juventud del ejercicio ciudadano, lo cual, como se vio en la gráfica 2, impacta de manera determinante en su prácticas ciudadanas presentes y futuras; reflejo de ello es el preocupante número de personas encuestadas que coloca “no sabe” o “no responde” como respuesta válida ante, por ejemplo, el cierre de la legislatura o un golpe de Estado (gráfico 8).

Concluimos, por consiguiente, que resulta valioso retomar los resultados de ambas investigaciones y entrecruzar la información que arrojan, puesto que permite dimensionar los problemas a los que México se enfrenta en términos de ciudadanía, respecto a la participación democrática. Lo anterior arroja luz sobre posibles soluciones ante los retos actuales entre los cuales enfatizamos la educación para el ejercicio ciudadano desde la praxis. Asentamos la necesidad de cambiar la perspectiva y los conceptos políticos y ciudadanos desde distintos ámbitos de la sociedad —fuera de las aulas también se educa— tanto de personas jóvenes como de personas adultas, con el fin de modificar la cultura histórica presente en México. Enfatizamos que la noción de educación para la democracia ha de descentrase de la edad de 18 años. Para el desarrollo de lo anterior, sería de beneficio la focalización del currículo desde una perspectiva de ciudadanía global (Cox, 2010, 2017) que vaya de la mano con una formación docente, fincada en las realidades concretas del estudiantado y del profesorado y nutrida por investigaciones diagnósticas —tomas de pulso— como las aquí presentadas.

Bibliografía

Amézola, G. de y Cerri, L. F. (2010). El estudio empírico de la conciencia histórica en jóvenes de Brasil, Argentina y Uruguay. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 24, 3-23.

Arendt, H. (1997). Qué es la política. Paidós.

Arias, A. y Magendzo, R. (2015). Informe regional 2015: Educación ciudadana y formación docente en países de América Latina. SREDECC y PADCCEAL.

Castro, M., Rodríguez, A., y Smith, M. (2014). La construcción de ciudadanía en la educación media superior: un estudio de caso sobre docentes de la UNAM. UNAM.

Cerri, L. F.; González, F. y Rosso, Ademir (2016). Héroes y cultura histórica entre estudiantes en Chile. Revista Brasileira de História, 36(71), 2-24.

Cerri, L. y Oliveira, J. (2010). Jovens diante da história: o nacional e o internacional na América Latina. Práxis Educativa, 5(2), 161-171. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89415701006

Cerri, L.; Cuesta, V., y Oliveira, J. (2014). Conciencia histórica y representaciones de identidad política de jóvenes en el MERCOSUR. Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación, 13, 3-15. https://www.raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/article/view/285715

Cortina, A. (1993). Ética aplicada y democracia radical. Grafiris.

Cortina, A. (1997). Ciudadanos del mundo. Alianza Editorial.

Cox, C. (2010). Informe de Referente Regional 2010. Oportunidades de aprendizaje escolar de la ciudadanía en América Latina: currículos comparados. Rocca.

Cox, C. (2017). Conceptos de ciudadanía mundial integrados a los lineamientos curriculares de 10 países: análisis comparativo. Oficina Internacional de Educación (OIE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Centro de Asia y el Pacífico de Educación para el Entendimiento Internacional (APCEIU).

Dragonas, T. y Frangoudaki, A. (2000). Youth and history. Introduction. Journal of Greek Studies, 18(2), 29-238. https://www.researchgate.net/publication/296720469_Youth_and_history_-_Introduction

Florescano, E. (coord.). (2015). Cartilla ciudadana. FCE/ Fundación Pueblo Hacia Arriba.

Latapí, P. y Rivas, E. (2021). Cultura y conciencia histórica en jóvenes queretanos, ponencia presentada en el XII Semiário Nacional de Didática da História, 17 a 19 de febrero. UEPG. https://www2.uepg.br/gedhi/wp-content/uploads/sites/128/2021/03/Anais-XII-Seminario-Nacional-de-Didatica-da-Historia.pdf

Latapí, P. y Rivas, E. (2022). Generación de sentido en jóvenes queretanos. Cultura y conciencia históricas, ponencia presentada en el XIII Seminário Nacional de Didática da História, 27 a 29 de abril. UEPG. https://www2.uepg.br/gedhi/wp-content/uploads/sites/128/2022/08/Anais-3as-Jornadas.pdf

Martins, E. y de Rezende, C. (2021). Consciência e educação históricas, en Andrade, J. A. y Pereira, N. M. (Orgs.). Ensino de História e suas práticas de pesquisa (pp. 47-62). Oikos.

Parás, P. y Romero, V. (2022). Introducción, en Parás, P.; Pizzolitto, G. y Romero, V. (Eds.). Cultura política de la democracia en México y en las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia (pp. 2-3). LAPOP, USAID, Vanderbilt University y Barómetro de las Américas.

Plá, S. (2014). Ciudadanía y competitividad en la Enseñanza de la Historia. Los casos de México, Argentina y Uruguay. Universidad Iberoamericana.

Plá, S. (2018). La despolitización del ciudadano. Crítica al modelo educativo 2016 desde la pedagogía por la justicia social, en Ducoing, P. (Coord.). Educación básica y reforma educativa (pp. 243-266). UNAM/IISUE.

Rüsen, J. (2014). Tiempo en ruptura. UAM Azcapotzalco.

Schmidt, M. A. (2017). ¿Qué hacen los historiadores cuando enseñan la Historia? Contribuciones de la teoría de Jörn Rüsen para el aprendizaje y el método de enseñanza de la Historia. Clío & Asociados. La Historia enseñada, 24, 26–37. https://doi.org/10.14409/cya.v0i24.6843

Notas