Dossier

Dinaelza Coqueiro: do corpo insepulto ao dever de memória

Dinaelza Coqueiro: from the unburied body to the duty of memory

Contenciosa

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN-e: 2347-0011

Periodicidade: Anual

núm. 13, e0035, 2023

Recepção: 24 Julho 2023

Aprovação: 18 Setembro 2023

Resumo: Neste texto, apresentaremos de forma sucinta a trajetória social de Dinaelza Coqueiro, uma estudante baiana, desaparecida política na Guerrilha do Araguaia; além da sua militância e participação nas Forças Guerrilheiras do Araguaia. Enfocaremos também a luta de seus familiares pelo seu corpo insepulto. Objetivamos evidenciar que a busca pelo corpo insepulto envolve uma gama de processos, que abrangem memória familiar, política e dever de memória. Pressupomos que o estudo da constelação dos processos que envolvem a busca pelo corpo insepulto de uma desparecida política no Brasil significa nos defrontar com um passado que ainda está exigindo justiça para as vítimas da ditadura de 1964, no Brasil.

Abstract: In this text, we will briefly present the social trajectory of Dinaelza Coqueiro, a baiana student, a political missing in Araguaia Guerrilla. Beyond her militancy and participation at the Araguaia guerrilla forces; we'll focus also in the struggle of her relatives for her unburied body. We intend to evendentiate that the search for the unburied body involves a range of processes, which embrace familiar memory, politics and memory duty. We pressuppse the study of constelation processs which embraces the search for the unburied body of a political disappeared in Brazil, means to face the past that still demanding justice for the victims of the 1964 dictartoship in Brazil.

Keywords: Dinaelza Coqueiro, Araguaia guerrilla, political disappeared, social memory, duty of memory.

Introdução

Este texto é produto do processo de pesquisa e levantamento documental realizados no âmbito do grupo de pesquisa Memória Geracional, Políticas Educacionais e Trajetórias Sociais, que tem como eixo temático os processos ditatoriais no Brasil e sua incidência mais direta sobre professores(as), estudantes e políticas educacionais. É, também, fruto do trabalho da pesquisa de doutorado intitulado Do corpo insepulto à luta por memória, verdade e justiça: um estudo do caso Dinaelza Coqueiro, realizado no Programa de Pós–Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da Memória: Linguagem e Sociedade (PPGMLS) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).[1]

Foi durante o levantamento de fontes documentais sobre os desaparecidos políticos no decorrer da ditadura militar, organizado por esse grupo de pesquisa, que as autoras se depararam com um nome muito significativo, o nome Dinaelza Coqueiro. Embora se tratasse de uma história pouco contada na sua família, especialmente para uma delas, aquele era um nome familiar, era o nome de uma prima! Esse fato lhe trouxe, no mínimo, inquietação: por que pouco se falava sobre o desaparecimento de Dinaelza Coqueiro no seio da sua família? Dessa inquietação, situada dentro da pesquisa do grupo de trabalho referenciado, passamos a investigar a luta política e a busca dos familiares pelo corpo insepulto de um desaparecimento ocorrido há quase 50 anos.

Como é sabido, no ano de 1964, desencadeava–se um dos mais tenebrosos e violentos períodos da história do Brasil, uma ditadura militar, caracterizado pela adoção de práticas sistematizadas de terrorismo e que durou longos 21 anos (1964–1985). Nessa perspectiva, o Estado cometeu graves violações aos direitos humanos: brasileiros e brasileiras sofreram prisões ilegais, torturas, execuções decorrentes de torturas, execuções sumárias, violência sexual e de gênero e desaparecimentos forçados, entre outros. Trata–se de uma história ainda recente e que carece de estudos. A busca pelos mortos e desaparecidos políticos, por exemplo, especialmente os desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, na qual tombou, entre outros, Dinaelza Coqueiro, é um dos pontos obscuros dessa história.

A busca pelo corpo insepulto de Dinaelza Coqueiro compõe a teia de relações que envolve os casos de desaparecimentos políticos no Brasil. Assim, consideramos que trazer à baila o caso de Dinaelza Coqueiro e seu desaparecimento é abordar a história dos 243 desaparecidos políticos no Brasil durante a ditadura (Brasil, 2014) e as lutas por políticas de memória.

Nota teórico–metodológica

É sempre necessário aclarar que tratar de corpo insepulto de desaparecidos(as) políticos(as) supõe considerar os diversos níveis de apreensão de um fenômeno que envolve, no mínimo, dois lados. De um lado, a evocação de uma biografia, cuja luta política concreta se converteu em um caso político, e, de outro lado, o envolvimento de «marcos socais de memória» (Halbwachs, 2004) de familiares na luta pelo direito à memória dos seus. No caso em estudo, a biografia e o desaparecimento de Dinaelza Coqueiro e a luta de seus familiares, que se insere na luta de outras famílias, na busca por informações concretas a respeito das circunstâncias e desfecho de seu desaparecimento. Portanto, um processo que abarca memórias individuais e coletivas, exigindo do Estado o atendimento de reivindicações por memória, verdade e justiça para as vítimas da ditadura.

Nessa perspectiva, tomamos como norte metodológico a compreensão de que a adoção de uma descrição que abarcasse o registro da trajetória de uma estudante e militante e seu desaparecimento político —por meio dos marcos sociais de sua memória familiar, bem como de sua vida como estudante–trabalhadora na luta por uma sociedade mais justa e o contexto político no qual se desenrolou a trama social e política do seu desaparecimento— permitiria não desprezarmos a manifestação da multiplicidade de um fenômeno complexo e nos conduziria ao entendimento da relação entre consciência social, memória e sentidos do passado, em sua inseparabilidade das repercussões afetivo–familiares e das políticas de memória no Brasil.

Como ressalta Magalhães (2016, p.169), com base em Aróstegui (2004), não podemos desconsiderar que, embora a história e a memória refiram–se a realidades comuns, são distinguíveis e não são, necessariamente, coincidentes ou convergentes. Numa relação que supõe objetividade e subjetividade, história e memória pressupõem relações, muitas vezes, contraditórias, «[...] porque nem sempre a história consegue acreditar na memória, e a memória desconfia de uma reconstituição que não coloque em seu centro os direitos da lembrança (direitos de vida, de justiça, de subjetividade)» (Sarlo, 2007, p.9). Assim, poder–se–ia dizer que todo processo que envolve mulheres e homens concretos, família, corpos reais mutilados pela violência de Estado sobre direitos humanos, está sempre atravessado por esses crivos. Enfim, adotamos, na nossa pesquisa, um caminho metodológico que focaliza a relação dialética entre o todo e a parte em sua abrangência histórica, individual e coletiva da memória política de uma estudante baiana, militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), nos anos duros da ditadura militar no país.

Cabe esclarecer que, durante a pesquisa, realizamos um levantamento documental e entrevistas semiestruturadas com familiares da desaparecida em foco. E, aqui, neste texto, destacamos, especialmente, uma das entrevistas que nos foram concedidas, em 2016, por Diva Santana,[2] irmã mais velha de Dinaelza, considerando que a mesma transformou em sua a luta política da sua irmã, como um «dever de memória»; aqui nos reportando a Ricouer (2007) quando assevera que «o dever de memória é o dever de fazer justiça pela lembrança, a um outro que não a si» (p. 101).

Assim, inicialmente situamos o contexto da Guerrilha do Araguaia, em que se dá o desaparecimento de Dinaelza Santana Coqueiro. Depois, tratamos brevemente da sua trajetória familiar e política para então passarmos ao cenário das graves violações aos direitos humanos que aconteceram durante a Guerrilha do Araguaia. E destacamos que, apesar do intento estatal de não deixar rastros daquele conflito, a memória sobreviveu: ficaram documentos, sobreviventes e familiares que, ainda nos dias atuais, buscam pelos corpos insepultos dos seus. Familiares que, ainda nos dias atuais, requerem a efetivação das políticas de memórias no Brasil.

Guerrilha do Araguaia

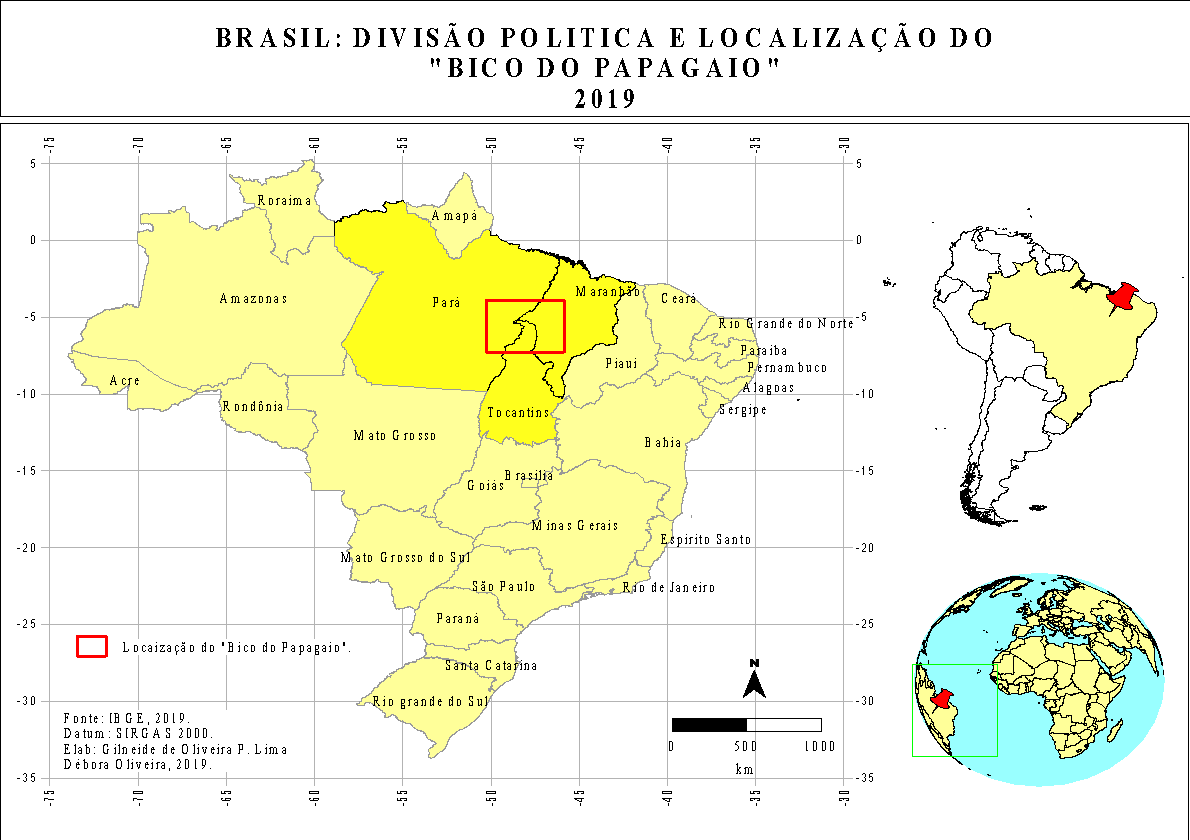

Guerrilha do Araguaia é como foi denominado o conflito armado que aconteceu entre os anos de 1967 e 1974 na tríplice fronteira dos estados brasileiros do Pará, Maranhão e Goiás.[3] A região ficou conhecida como Bico do Papagaio (Figura 1), porque, «no mapa, o encontro forma um vértice pontiagudo e torto, como uma ave de perfil» (Morais e Silva, 2011, p.19).

Essa região compreende a faixa territorial que vai de «Marabá, no sul do Pará, até Araguaína, então norte de Goiás, passando por Imperatriz, no sul do Maranhão, e podendo estender–se até São Félix do Araguaia, no norte de Mato Grosso» (Morais e Silva, 2011, p.19); uma extensa área territorial, portanto.

Certos de que a revolução se daria pela luta armada, partindo da guerrilha rural, desde 1964, o PCdoB já envidava esforços nesse sentido e, nessa perspectiva, enviou militantes à China com a finalidade de, ali, realizar curso político–militar. Desde 1967, a região cuidadosamente escolhida começou a receber militantes, que foram chegando aos poucos, sobretudo a partir de 1970, até atingirem um total de 69 guerrilheiros. Na medida em que iam chegando, se inseriam na população local, assumindo atividades de lavradores e pequenos comerciantes. Procuravam não falar de política e desenvolviam práticas assistenciais atendendo às necessidades da população local: «ensino nas escolas, mutirões, pequenos serviços de enfermagem, participação nas festividades e, vez por outra, nas pendências costumeiras com grileiros» (Gorender, 2014, p.236). Sem data determinada para deflagração da guerra popular prolongada, os guerrilheiros trabalhavam arduamente na sua preparação. Primeiro, era necessário se adaptar à vida na mata, conhecê–la e ganhar a confiança da população local. Também era necessário desenvolver familiaridade com o trabalho rural, além do pesado treinamento militar, levando em conta os aspectos práticos e teóricos, que era realizado diariamente com objetivos táticos e estratégicos; bem como o foco no reconhecimento da região e maior conhecimento das possiblidades e perigos da mata, conforme assevera Campos Filho (2012).

A partir de abril de 1972, no entanto, sem que a preparação dos guerrilheiros estivesse concluída, iniciou–se uma das mais sangrentas e sigilosas lutas de que se tem notícia da história do Brasil: a Guerrilha do Araguaia.[4] A partir de então, 69 guerrilheiros «embrenharam–se nas matas e passaram a travar uma luta desigual contra um enorme contingente de soldados do Exército e das polícias militares dos estados de Goiás, Pará, Maranhão e Mato Grosso» (Campos Filho, 2012, p.131). Nessa primeira investida, as Forças Armadas lançaram mão de enorme contingente de combatentes, alguns milhares, conforme aponta Campos Filho (2012). Segundo o autor, além da superioridade numérica e do armamento disponível, as tropas federais também utilizaram aviões e helicópteros do Exército e lanchas da Marinha.

Os guerrilheiros, com armamentos insuficientes, ainda não tinham iniciado o trabalho de conscientização política da população local. Muito embora gozassem do respeito, gratidão e amizade daquele povo, ainda careciam de melhores condições de integração. Seria necessário mais tempo de convívio para nutrir um relacionamento mais sólido, falar de política e, principalmente, recrutar novos combatentes. A falta desse esclarecimento fez com que as massas camponesas inseridas no contexto de guerra que se apresentava, com grandes proporções políticas e militares, ficassem perplexas, sem ideia do que de fato estava acontecendo (Campos Filho, 2012). Segundo Gorender (2014), não obstante as forças inimigas tivessem chegado antes do previsto, foram recebidas pela base guerrilheira em posição de combate, o que demonstrou boa vigilância. Os guerrilheiros recuaram para as áreas de refúgio, estrategicamente pensadas durante a preparação. Evitaram o enfrentamento direto com as tropas federais. Restringiram–se às ações de fustigamento e emboscada. A superioridade dos recursos investidos nessa primeira campanha, tanto materiais quanto humanos, no entanto, não garantiu a vitória das Forças Armadas, as quais, em junho de 1972, deixaram a região. Foi uma derrota moral. Não conseguiram debelar um movimento guerrilheiro com um número muito menor de combatentes, que dispunha de armamento precário (Campos Filho, 2012).

Dois meses depois da sua retirada, em setembro de 1972, as Forças Armadas retornaram à região utilizando um contingente maior de soldados e adotando uma nova tática, que objetivava ganhar a simpatia da população para, assim, isolar os guerrilheiros e acabar com a guerrilha em menos tempo. Dessa vez, as tropas contavam com apoio mais ostensivo de pessoal especializado. Essa segunda campanha durou dois meses, empregando um total de «mais de dez mil homens dotados de armamentos superiores, helicópteros, lanchas da marinha, aviões etc.» (Campos Filho, 2012, p.454). Ainda assim, os militares não conseguiram derrotar os guerrilheiros.

Apesar das baixas sofridas nessa campanha, as tropas guerrilheiras, que perderam sete vidas, saíram vitoriosas e começaram a incomodar o regime militar. As derrotas impostas indicavam o desacerto das táticas utilizadas até então. Os militares recolheram–se a fim de traçar novas estratégias de combate. Nesse período de aparente trégua, na realidade, estava em curso «uma guerra invisível, uma das operações de espionagem e inteligência da história do país, a Operação Sucuri» (Studart, 2006, p.163). Os militares passariam a utilizar o serviço de inteligência com o intuito de derrotar os comunistas. Era o advento da terceira campanha, a mais brutal fase da Guerrilha do Araguaia. Nela, as Forças Armadas empreenderam uma guerra sem lei, na qual as Convenções de Genebra[5] foram esquecidas.

Exatamente um ano após terem deixado a mata, os militares voltaram com força total. Em 7 de outubro de 1973, tem início a Operação Marajoara, a terceira campanha. Povoados e municípios que estavam no raio de ação da guerrilha foram ocupados ostensivamente pelas tropas federais. O objetivo era realizar uma verdadeira caçada contra os moradores da região que tivessem mantido qualquer relação com os guerrilheiros. A tropa era comandada pelo major Sebastião de Moura Curió, a quem são atribuídos bárbaros atos de crueldade contra prisioneiros, fossem eles guerrilheiros ou moradores da região. Sendo de difícil precisão, conforme Campos Filho (2012), o número do efetivo usado nessa campanha é estimado em 3 mil soldados, no total. A Operação Marajoara consistia em duas fases: a primeira, que tinha como finalidade a neutralização da rede de apoio dos guerrilheiros; e a segunda, que consistia no ataque às áreas de depósitos e esconderijo a fim de que os guerrilheiros ficassem sem condição de sobrevivência.

Eram tempos difíceis, «o exército prendeu ao longo de toda a campanha mais da metade dos homens adultos» (p. 446) que viviam na área, assegura Gaspari (2014b). Presos em condições subumanas, sem ao menos conhecer o motivo, esses cidadãos brasileiros passaram por humilhações, submetidos à tortura e privados dos seus direitos. A violência empregada adentrou em vários espaços, corrompeu e ofendeu a dignidade humana de pais de família que, um dia, receberam em sua casa ou deram pouso a amigos cuja identidade de guerrilheiro a maior parte deles desconhecia; amigos que, corriqueiramente, lhes prestavam algum tipo de ajuda. A população ficou apavorada. Além de eliminar a rede de apoio dos guerrilheiros, isolando–os, a repressão pretendia aterrorizar os moradores, de modo que eles deixassem de colaborar com os comunistas. Muitos moradores foram chamados a colaborar com as tropas militares como guias ou informantes. Com a pressão exercida pelos militares, não tinham alternativa a não ser colaborar, sob o risco de morte (Gaspari, 2014a).

Paralelamente a essas ações, o exército cercou a área onde se encontravam os guerrilheiros e dali retiraram todos os moradores, para impossibilitar qualquer contato deles com o povo. Para impedir qualquer possibilidade de abastecimento das forças guerrilheiras do Araguaia, destruíram plantações de mandioca, lavouras de banana, milho e tudo mais que por ali fosse cultivado. Tudo foi derrubado ou incendiado. Os depósitos de alimentos e medicamentos dos guerrilheiros foram destruídos (Studart, 2006).

Quando os militares chegaram à região, as forças guerrilheiras do Araguaia estavam desfalcadas, perfazendo um total de 56 guerrilheiros. As condições materiais eram precárias: armamento deficiente, antigo e danificado. Faltavam roupas e sapatos. Tinham remédios e alimentos suficientes para aproximadamente quatro meses nos depósitos espalhados pela mata, lembrando que esses depósitos, posteriormente, foram destruídos pelos militares. Faltavam bússolas, isqueiros, facas, querosene e pilhas para as lanternas. Também eram escassos os plásticos para abrigar–se da chuva e ainda para guardar comidas, remédios e roupas. Tinham em caixa 400 cruzeiros. Em contrapartida, 80% dos combatentes orientava–se bem na mata, conhecia toda a área e, principalmente, «o moral dos companheiros era muito bom. Todos mostravam–se confiantes e entusiasmados» (Arroyo, 2009, pp. 12–13).

As vitórias nas duas primeiras campanhas foram decisivas para o otimismo do grupo dos guerrilheiros que, inclusive, julgou a «ofensiva branda» (Gaspari, 2014b, p. 454). Não tardou para que vivenciassem o enfrentamento com «tropas habituadas à vida na selva, comandadas por oficiais recrutados nas forças especiais do Exército» (Gaspari, 2014b, p. 454). Na mata, os guerrilheiros procuravam empreender ações ofensivas, mas a superioridade do Exército era muito maior. Assim, cada choque com as tropas deixava um saldo negativo, com vítimas ou prisioneiros. Até o final de 1973, as investidas das tropas militares foram aumentando e a guerrilha sofreu baixas consideráveis. A luta prosseguiu durante o ano de 1974. Com o cerco cada vez mais apertado, os poucos guerrilheiros que restaram na mata não se entregaram, mas não tinham como resistir: estavam desnutridos, doentes (Campos Filho, 2012).

Segundo Gorender (2014), «cercados, colocados na defensiva, sem qualquer possibilidade de reposição de baixas (ao contrário do inimigo), os guerrilheiros iam sendo dizimados» (p. 239). Nos últimos dias de dezembro de 1973, tombaram em combate dois comandantes das forças guerrilheiras, Maurício Grabois e João Haas Sobrinho, no episódio conhecido como o Chafurdo do Natal. A partir de então, os sobreviventes perderam a direção central, tentaram reagrupar–se e transformaram–se em fugitivos. A campanha estaria concluída entre janeiro e março de 1974, «com a destruição completa do núcleo guerrilheiro» (Gorender, 2014, p. 239). Era o aniquilamento da guerrilha: 56 guerrilheiros mortos, cujos corpos continuam desaparecidos até os dias atuais, e mais de duzentos camponeses presos sob a acusação de constituírem as redes de apoio da guerrilha (Brasil, 2014).

De militante à guerrilheira: ideais e luta de Dinaelza Coqueiro

Dinaelza Santana Coqueiro[6] foi uma estudante baiana que desapareceu nesse conflito armado, durante a ditadura. Era a terceira filha de Junília Soares Santana e Antônio Pereira de Santana, que tinha outros cinco filhos: Diva, primeira filha; Dilma, segunda; Dinorá, quarta; Dirceneide, quinta, e Getúlio, o sexto filho. Nasceu no município de Vitória da Conquista, numa região rural do distrito de São Sebastião, na época conhecido como «Os cachorros» (Lima, 2019).

Muito jovem, Dinaelza começou a sua militância política no meio estudantil. Inicialmente em Jequié, cidade baiana para a qual migrara com a família em busca de mais oportunidades. Depois, em Salvador, onde chegou no ano de 1969 para dar continuidade aos estudos no ensino superior. Prestou vestibular e, aprovada, ingressou para o curso de Geografia na Universidade Católica de Salvador (UCSal), no início de 1970. Dinaelza, que já compunha os quadros do PCdoB,[7] chegou à Salvador logo depois da edição do AI–5 (Ato Institucional de nº 5, de 13 de dezembro de 1968),[8] quando a ditadura entrou na fase de maior violência e repressão. Na universidade, encontra o espaço para sua atuação política junto ao Diretório Acadêmico (DA) de Geografia, participando ativamente da mobilização estudantil em prol da criação do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Diná, como era chamada pelos familiares, além de estudar, também trabalhava numa empresa de transporte aéreo para ajudar no custeio das suas despesas (Lima, 2019; Santos, 2004). Nesse momento, se dá o recrudescimento do regime sobre o movimento estudantil em todo o país. Em Salvador, lideranças estudantis foram presas, outras aderiram aos movimentos de luta armada e passaram a viver na clandestinidade. Assim, aqueles estudantes que estavam chegando à capital foram chamados a assumir importantes tarefas no movimento estudantil e no partido. A repressão fechou o cerco sobre os ativistas políticos; notícias de prisões, torturas e mortes eram cada vez mais constantes: «O medo tomou conta dos estudantes» (Morais e Silva, 2011, p. 201).

Unindo a rotina de estudo, trabalho e militância, Dinaelza começa a se relacionar com o estudante de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), militante do PCdoB, Vandick Reidner Pereira Coqueiro. Ficaram noivos em 11 de outubro de 1969 e se casaram em 25 de abril de 1970. A partir de então, o cerco aumentou sobre o agora casal, que deixou o seu apartamento e passou a morar em aparelhos do PCdoB, com frequentes mudanças de endereço. Assim viveram até os primeiros meses de 1971. Nesse ínterim, Dinaelza precisou sair do emprego e abandonar o curso na universidade. Os cartazes de «procurados» pela polícia estavam espalhados por vários locais e, neles, a sua fotografia e a do seu esposo, Vandick. Não tardou para que o partido adotasse providências e, assim, os enviasse para uma «tarefa especial». Essa tarefa, na verdade, se tratava da luta armada, cuja preparação já estava em andamento pelo partido, na região do Araguaia.

Ao deixarem a capital baiana, Dinaelza e Vandick saem certos de que aquele era o caminho que teriam que percorrer (Padre, 2020). Na carta de despedida de Vandick ao irmão, Ubirajara, ele garante: «os sacrifícios serão maiores, mas a causa é justa e a vitória é certa. [...] a coisa mais dura de se manter é uma consciência culpada. E se não fizesse essa opção, eu, como homem, viveria eternamente fugindo de minha própria sombra»[9] (Coqueiro, [1971] 2001). Dinaelza (como se citou em Gaspari, 2014a), por sua vez, justifica aos pais a escolha que fizera dizendo: «[...] só nos resta este caminho e é com amor que vamos percorrê–lo» (p. 419). Convictos da missão a cumprir, no primeiro semestre de 1971, Dinaelza e Vandick chegam à região do Bico do Papagaio, adotando os nomes de Mariadina ou Diná e João ou João Goiano (Dória et al., 1978) para compor o grupo das Forças Revolucionárias do Araguaia. Ali, conviveram com os habitantes da região e, como os demais guerrilheiros, conquistaram a simpatia e afeto daquele povo. Os guerrilheiros, chamados pela população local de «paulistas», desenvolveram diversas atividades assistencialistas para aquela população carente e, a princípio, evitaram qualquer tipo de atuação política, seguindo as orientações do partido.

Em outra carta, enviada posteriormente aos pais,[10] Dinaelza, sem revelar o lugar onde estava, deixa uma pista para a família ao dizer: «Eu como do que eu planto. Vivo com pessoas simples que me lembram a família da senhora. Pessoas honestas e simples, me lembram a família da senhora» (Santana, D., comunicação pessoal, 6 de março de 2016). Essa informação foi suficiente para que Dona Junília, sua mãe, inferisse que Dinaelza estava no campo, numa área rural. Nessa mesma correspondência, Diná passa aos familiares a impressão de que está bem e certa de ter tomado a acertada decisão de ir para a luta armada. Ela afirma que, para eles, só há duas condições para sair daquela situação: ou morta ou com a vitória (Santana, D., comunicação pessoal, 6 de março de 2016).[11]

Tendo sobrevivido às duas primeiras campanhas, no final de dezembro de 1973, Mariadina (Dinaelza) e João (Vandick) saíram pela mata à procura dos companheiros sobreviventes e ainda resistiram por algum tempo (Morais e Silva, 2011). Na pesquisa realizada por Morais e Silva (2011), eles encontraram duas possíveis datas da morte de Dinaelza: anotações do Centro de Informações da Marinha (Cenimar) apontam a data de 8 de abril de 1974, e documentos do Exército datam o seu desaparecimento desde o Natal de 1973. Já Vandick teria tombado em 17 de janeiro de 1974, de acordo com o relatório da Marinha datado de 1993; muito embora o Dossiê Araguaia pesquisado por Studart (2006), aponte o dia 22 de setembro de 1974 como data da sua morte (Brasil, 2010).

Torturas, decapitações, execução de prisioneiros, ocultação de cadáveres e desaparecimentos: práticas perversas da ditadura

As diretrizes para enfrentamento do núcleo guerrilheiro, na fase inicial da Guerrilha do Araguaia, deveriam seguir os regulamentos e a legislação previstos na Convenção de Genebra, de acordo com a ordem do comando dos militares, no que diz respeito ao tratamento a ser dado aos corpos dos prisioneiros de guerra (Brasil, 2010). Inicialmente, ao que tudo indica, as normativas internacionais foram cumpridas. Na primeira campanha, todos os guerrilheiros presos saíram vivos; na segunda, embora não houvesse prisioneiros, a morte dos guerrilheiros deu–se em combate, tecnicamente falando. Na terceira campanha, nenhum guerrilheiro saiu com vida (Studart, 2006).

Nas duas primeiras campanhas, foram mortos 17 guerrilheiros, e 11 foram presos. Os mortos foram enterrados nos cemitérios de Xambioá e Marabá, muitos sem identificação; já os prisioneiros voltaram vivos para as cidades. A partir de então, quase nada ficou registrado. Na terceira campanha, os guerrilheiros foram extirpados por meio de ações que incorreram em violações sistemáticas aos direitos humanos e à Convenção de Genebra: tortura, decapitação, execução de prisioneiros e ocultação de cadáver. Também nessa campanha, os militares passaram a adotar a prática de deixar cadáveres insepultos (Studart, 2006). Ao que parece, «à medida que o tempo passava, diminuíam no governo Médici os pudores em relação aos métodos a serem usados na caçada aos comunistas guerrilheiros do PC do B» (Morais e Silva, 2011, p. 397).

Justificando as suas ações pelas dificuldades encontradas para a retirada dos corpos dos locais onde haveriam tombado os guerrilheiros, os comandantes militares passaram a orientar a tropa para a retirada do polegar direito do cadáver. Como isso não fosse o bastante para identificação do morto, passaram a lhes decepar a cabeça. Essa prática, anteriormente usada pelos índios e jagunços a serviço dos militares, passou também a ser adotada pelos agentes estatais (Studart, 2006). A partir de janeiro de 1974, apenas 25 guerrilheiros permaneceram vivos, lutando para sobreviver. Faltavam–lhes comida, medicamentos, «foram sendo abatidos ou executados após serem presos» (Brasil, 2007, p. 199).

Naquele contexto, deu–se, em nome do Estado, toda sorte de atentados à integridade física e à dignidade humana, por meio de métodos hediondos: tortura, privação de liberdade, estupro, todo tipo de humilhações contra os civis moradores da região, que, sem haverem cometido crime algum, sofriam por, em algum momento, terem tido contato com os guerrilheiros. Foi assim com índios, religiosos e camponeses. Corpos de prisioneiros foram brutalmente desrespeitados, a exemplo do cadáver espancado de Bérgson Gurjão Farias, conforme Studart (2006, p. 117); ou o corpo de Osvaldão, que, depois de morto, foi içado por um helicóptero, onde ficou dependurado para que todos vissem que o gigante Osvaldão se acabara, conforme Gaspari (2014b, p. 414).

Não deixar sobreviventes na Guerrilha e nem deixar vestígios de que o conflito, algum dia, houvesse existido eram ordens superiores de Brasília. Há denúncias de que corpos tenham sido jogados nos rios da região (Brasil, 2007) ou no oceano (Gaspari, 2014b). Também há indícios de que tenha ocorrido uma ou mais de uma operação de limpeza da área. «A operação Limpeza» significava a exumação dos corpos dos guerrilheiros mortos, que seriam recolhidos por helicópteros e levados para a Serra das Andorinhas, onde os restos mortais seriam queimados junto a pneus.[12]

Diante do exposto, verificamos que os governos militares se esforçaram para não deixar vestígios da Guerrilha do Araguaia, mas fracassaram! A repressão produziu inúmeros documentos sobre o confronto armado: relatórios de interrogatórios, relatórios de ações, fotografias de guerrilheiros vivos e mortos. Apesar da ordem explícita da cremação de todos os documentos operacionais da terceira campanha, a fim de que não restasse prova dos crimes cometidos em nome do Estado brasileiro, sabe–se hoje que existem documentos das três campanhas,[13] além dos testemunhos vivos dos moradores da região que sobreviveram ao conflito. Relatos dos sobreviventes vêm rompendo o silêncio imposto sobre os horrores da Guerrilha. São militares, moradores da região e militantes que, presos na primeira campanha, sobreviveram e oferecem importantes contribuições para lançar luzes sobre os crimes cometidos em nome do Estado na Guerrilha do Araguaia.

Depois de abafada (Gorender, 2014) a guerrilha, as notícias foram aparecendo paulatinamente na imprensa. Em julho de 1978, o Coojornal (Porto Alegre) e o Movimento (São Paulo) trouxeram as primeiras reportagens sobre o conflito. Logo em seguida, em agosto, a Alfa–Ômega publicou uma revista inteira com os resultados dos trabalhos dos jornalistas Palmério Dória, Vivent Carelli, Sérgio Buarque e Jaime Sautchuk. Nela, além de depoimentos de camponeses, fazendeiros, bate–paus, padres, bispos, índios e militares, os jornalistas apresentam uma entrevista com o ex–guerrilheiro José Genoíno (codinome Geraldo), que havia saído da prisão. Em 1979, é a vez de o jornalista Fernando Portela apresentar uma série de reportagens no Jornal da Tarde, as quais, no mesmo ano, deram origem a um livro (Morais e Silva, 2011). Aos poucos, a Guerrilha do Araguaia foi saindo do anonimato e chegando aos grandes veículos de comunicação. Apesar disso, o governo militar ainda não reconhecia a sua existência.

É por meio da Revista História Imediata (1978) que a família Soares Santana toma conhecimento de que Dinaelza teria combatido na Guerrilha do Araguaia, conforme nos assegurou, em entrevista, Diva Santana (comunicação pessoal, 6 de março de 2016), irmã mais velha de Dinaelza. A revista chega à Literart, livraria de Salvador que pertencia ao irmão de Dinaelza, Getúlio Santana (na qual também trabalhara Diva Santana), trazendo a matéria de capa «A guerrilha do Araguaia». Àquela altura, os familiares sequer imaginavam que esse teria sido o destino de Dinaelza. Como de costume, Diva leu toda a publicação, mas não encontrou nas reportagens informações sobre a sua irmã. Entretanto, ela e o irmão foram surpreendidos pela presença de uma pessoa da editora que chegou à livraria informando que, naquela revista, havia informações sobre Dinaelza e Vandick. Para confirmar a informação, a garota abriu a revista, que trazia um depoimento de José Genoíno Neto, um dos 69 guerrilheiros que pertenceu ao Destacamento B, assim como Dinaelza e Vandick.

Após cumprir sua pena de cinco anos de prisão, Genoíno foi solto em abril 1977. Um mês após a sua soltura, encontrou–se com os jornalistas Palmério Dória, Sérgio Buarque, Vicente Carelli e Jaime Sautchuk, dando início aos encontros que deram origem à matéria de capa da Revista História Imediata publicada em agosto de 1978. Essa movimentação se dá em meio à distensão «lenta e gradual» do governo Ernesto Geisel (1974–1978), caracterizado «pela contradição entre a política oficial de liberalização e a realidade da remanescente repressão política» (Alves, 1987, p. 200); mais precisamente, em 1977, no bojo da «liberalização controlada» (p. 215), há um arrefecimento da censura (Alves, 1987). É nesse cenário que os jornalistas, interessados no assunto desde muito antes, publicam um volume inteiro dedicado à Guerrilha do Araguaia. Convém notar que, nesse ínterim, já existe, no Brasil, uma movimentação em prol da anistia. Lançando mão das condições favoráveis, setores da sociedade civil, desde 1975, já se mobilizavam em prol da anistia. Em 1978, foram criados filiais do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA) em diversos estados da federação: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Em sua entrevista à História Imediata, na página 34, ao mencionar a chegada das primeiras mulheres à Guerrilha, em 1971, Genoíno (como se citou em Dória et al., 1978) relata a chegada de Mariadina, estudante de Geografia, da Bahia. Ao ler o depoimento, Diva não percebeu que se tratava de sua irmã por causa do uso do nome de guerra, Mariadina. Porém, ao ser advertida pela emissária da editora Alfa–Ômega, as coisas começaram a fazer sentido. Ao tomar conhecimento desse fato, o irmão Getúlio tratou de ir a São Paulo para procurar Genoíno e buscar notícias da irmã. Para o encontro, levou uma foto da irmã a fim de confirmar ou não aquela informação. Segundo Getúlio, assim que ele se dirigiu a José Genoíno, ouviu dele: «Não precisa você me dizer de quem você é irmão. Você é irmão da Mariadina» (Santana, G., comunicação pessoal, 27 de outubro de 2018). Nesse momento, ele soube onde Dinaelza esteve naqueles últimos anos e o trágico desfecho dos acontecimentos.

Ainda de acordo com Diva Santana, depois disso, Genoíno foi a Salvador, onde conversou com familiares da guerrilheira. Nessa conversa, ele lhes teria contado como era a vida de guerrilheiro no Araguaia em detalhes. O depoimento de Genoíno trazia uma certeza para a família: de que Dinaelza estivera no Araguaia participando do movimento armado proposto pelo PCdoB. Entretanto, trouxe também incertezas: estaria Dinaelza viva? E Vandick? Teriam eles condições, naquele momento, se vivos, de se comunicarem com os familiares? Estariam feridos? Muitas incertezas... A angústia da falta de notícias continuava presente na vida daquela família (Santana, D., comunicação pessoal, 6 de março de 2016).

Diva Santana: da luta pelo corpo insepulto da irmã ao dever de memória

Engajada na luta política, a participação de Diva Santana no Comitê Brasileiro de Anistia, desde 1978, associava–se à busca de informações sobre a sua irmã Dinaelza, que estava desaparecida. Juntamente aos familiares de desaparecidos de todo o país, eles reivindicavam a elucidação dos desaparecimentos e mortes e, neste caso, a localização dos corpos. Também pediam a punição dos envolvidos nesses crimes (Gallo, 2012). Na Bahia, a militância tinha a função de procurar familiares de presos, mortos ou desaparecidos políticos para, a partir desses contatos, estabelecer uma rede de solidariedade e ação em prol da anistia.

A anistia política era reivindicação antiga da oposição, desde a promulgação do Ato Institucional de nº 1, em 1964. Na segunda metade da década de 1970, a oposição política vai ganhando força e o movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita vai tomando corpo: debates, passeatas, manifestações e comícios foram realizados com essa bandeira. Após muita luta e intensas negociações, foi promulgada a Lei n° 6.683, a Lei de Anistia, em 28 de agosto de 1979 (Alves, 1987). No entanto, a anistia conseguida não foi a anistia requerida. Isso porque a lei era ambígua e insuficiente. Ambígua porque dava margem a diferentes interpretações; por exemplo, a lei não atingia os presos políticos envolvidos nos chamados «crimes de sangue», no entanto a definição de tal espécie de crime não fica clara em seu texto. É insuficiente porque não contempla os mortos e desaparecidos (Teles, 2001). Apesar disso, a Lei de Anistia representou um avanço naquele contexto de ditadura, pois permitiu o retorno dos exilados, a liberdade de presos políticos e a recuperação dos direitos políticos de lideranças deles privados. Porém, ao mesmo tempo, a lei também era recíproca, isto é, ela abrangia torturadores e torturados, as vítimas e seus algozes, o que representava uma vitória para setores militares.

Essa legislação excluía da sua abrangência os mortos e desaparecidos políticos. A única alternativa apresentada para esses casos foi a emissão de atestados de «paradeiro ignorado» ou de «morte presumida», o que trouxe muita frustração aos familiares, que não viram as suas demandas atendidas pela Lei de Anistia. Diva Santana (comunicação pessoal, 6 de março de 2016) nos esclarece, todavia, que, depois da promulgação da lei, para muitas famílias brasileiras, o sofrimento e a dor causados pela falta de notícias dos seus parentes só aumentaram, porque eles não regressaram e, a partir de então, puderam constatar o desaparecimento daquele familiar.

É ainda Diva Santana quem nos expõe quais foram as ações desenvolvidas em prol da causa dos familiares de pessoas mortas ou desaparecidas imediatamente após a promulgação da Lei de Anistia:

Através das pesquisas do movimento organizado e dos familiares, é certo dizer que há mais de mil pessoas mortas e desaparecidas. Diante da confirmação dos fatos, em nível nacional, foram elaborados manifestos de denúncia à nação, cartazes com fotografias e nomes dos desaparecidos, correspondências das mães, pais e irmãos aos ministros militares, Exército, Aeronáutica, Marinha e da Justiça, ao presidente da República, informando o desaparecimento e solicitando notícias sobre o paradeiro dos nossos parentes. Também foram encaminhados documentos a outras autoridades, personalidades e organizações internacionais, aos representantes da Igreja Católica no Brasil, ao Papa etc. denunciando os horrores praticados, como a tortura seguida de morte, a execução e ocultação de cadáveres, bem como o direito da verdade (Santana, D., comunicação pessoal, 6 de março de 2016).

Nesse processo de busca por esclarecimentos, os familiares, junto aos Comitês de Anistia, realizaram diversas ações, dentre elas, a elaboração e edição do livro denominado Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964, que contém inicialmente uma pequena biografia dos mortos e desaparecidos no Brasil. Nesse movimento, empreendido principalmente pelos familiares, democratas e setores da sociedade civil organizada, merecem destaque a solidariedade e o apoio recebido pelas organizações internacionais, como a Anistia Internacional, assegura–nos Diva Santana. Segundo ela, foi no II Congresso Brasileiro da Anistia que «ocorreu o grande encontro de familiares das pessoas que não retornaram» (Santana, D., comunicação pessoal, 6 de março de 2016). Dali saiu um manifesto dos familiares dos desaparecidos no Araguaia e a decisão de realizar a I Caravana de Familiares à Região do Araguaia a fim de que, ali, os familiares pudessem buscar informações com os moradores locais sobre a guerrilha, as circunstâncias das mortes e localização dos restos mortais dos guerrilheiros (Santana, D., comunicação pessoal, 6 de março de 2016).

Em outubro de 1980, 22 familiares de guerrilheiros chegaram ao Araguaia à procura de informações sobre os seus. A caravana organizada pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos (CFMDP) era composta, além dos familiares, por representantes de organizações não governamentais, como a Igreja Católica, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB–Nacional), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), de parlamentares e personalidades. Enfrentando dificuldades financeiras e um contexto de repressão ainda vigente, familiares de todos os estados do Brasil chegaram à região em busca de esclarecimentos sobre o destino dos seus filhos, filhas, irmãos, irmãs, esposos ou esposas. Diva Santana (comunicação pessoal, 6 de março de 2016), irmã de Dinaelza, participou dessa caravana.

Durante a expedição, os familiares constataram que, naquele lugar, aconteceram graves violações aos direitos humanos cometidas por segmentos das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar e agentes do Serviço Nacional de Informação, que estavam sob o comando da Casa Civil da Presidência da República. Ali, em conversas com a população local, os familiares comprovaram ter havido execução de pessoas presas, prática de tortura e ocultação de cadáveres. Também verificaram indícios de corpos enterrados no cemitério de Xambioá e de uma vala clandestina num lugar próximo à cidade denominada Vietnã (Santana, D., comunicação pessoal, 6 de março de 2016; Teles, 2001).

Nessa viagem, os familiares tomaram conhecimento das circunstâncias nas quais se passou a guerrilha. Puderam constatar o seu aniquilamento. Diva Santana, particularmente representando a família de Dinaelza Coqueiro, toma conhecimento da morte da sua irmã por meio das narrativas dos moradores da região. A partir de então, Diva, que já estava na militância, adere mais fortemente à luta em prol dos desaparecidos políticos. Faz da luta por essa causa a sua causa de vida. Não desiste de encontrar o corpo da irmã e lhe dar um sepultamento digno. Esta luta se arrasta até os dias atuais (Santana, D., comunicação pessoal, 6 de março de 2016).

Pelo exposto, verificamos que a luta dos familiares dos desaparecidos políticos por memória, justiça e verdade vai sendo conquistada por meio dos mecanismos de justiça de transição, particularmente das ainda incipientes políticas de memória do Estado brasileiro, gerando direitos políticos que lhes são devidos tanto do ponto de vista de reparações materiais quanto do ponto de vista político, afetivo e social. Políticas de memórias que se tornam uma realidade no momento em que o próprio Estado é chamado a responder a processos políticos perante os organismos internacionais de direitos humanos e perante a própria sociedade.

Familiares de Mortos e desaparecidos políticos: uma luta que se estende do espaço privado ao espaço público

Segundo Ansara (2012), há uma ação deliberada do regime militar, ao longo do processo de democratização brasileiro, de impor uma memória oficial que leva ao esquecimento o passado repressivo do país, fazendo com que muitos brasileiros desconheçam os fatos ocorridos durante a ditadura militar e os seus efeitos. Essas estratégias, denominadas pela autora como políticas de esquecimento, vão de encontro a uma consciência política proporcionada pelos movimentos sociais na construção da memória política da nação. Essa memória política se constituiu a partir de uma memória coletiva «que foi sendo reconstruída a partir das contradições da sociedade brasileira nos últimos cinquenta anos tratando de elucidar a importância da consciência política nesta reconstrução e apontando como esta tem sido capaz de gerar novas práticas políticas» (Ansara, 2012, p. 302). Esse embate nos permite compreender as políticas de memória como dissenso, como o questionamento do consenso que tem levado a uma política de esquecimento deliberada em toda América Latina. A ideia do dissenso faz–se, então, elemento fundamental e necessário à elaboração de políticas da memória para contrapor a uma memória oficial e consensual que visa a apagar as lutas de resistência da nossa sociedade (Rancière, 1996).

Observamos que o sofrimento e a dor causados pelo desaparecimento da filha, irmã, companheira, antes restritos ao espaço privado, familiar, aos poucos, vai ganhando o espaço público no caso em estudo. Com o passar do tempo, a memória familiar passa a ser compartilhada com outras famílias que têm em comum o mesmo sofrimento de ter um dos seus entes desaparecido; e o que antes era restrito ao espaço privado, da família, vai passando a ocupar espaços públicos. Nos apropriando da afirmação de Halbwachs (2004) para outro contexto, diríamos que «o indivíduo que não quer esquecer os seus parentes desaparecidos, e se obstina em repetir seus nomes» (p. 199) alimenta a sua participação nesses grupos e favorece a preservação da memória daqueles que estão desaparecidos. Os encontros dos grupos de familiares de desaparecidos impulsionam–nos a exigir medidas estatais de esclarecimentos sobre o destino dos seus entes queridos. No caso da família Soares Santana, a luta no espaço público foi delegada a um dos membros da família, Diva Santana. A militância, que se restringia à busca da irmã e do cunhado, vai, paulatinamente, assumindo outras causas e se transformando na militância pelos direitos humanos.

A nossa pesquisa mostrou que uma família que não teve o direito de enterrar o seu morto, de dar–lhe uma sepultura, possui uma enorme lacuna na memória familiar, causada pelo luto inconcluso. O comprometimento da memória familiar impulsiona os membros da família à ação em busca daquele corpo, que, para ela, é sagrado. O maior desejo dos familiares é encontrar o corpo para dar–lhe sepultamento digno. Por meio da rememoração da vida, luta, morte e desaparecimento dos seus, os familiares empreendem a sua militância por memória, verdade e justiça. Impulsionados pelo dever de memória, ganharam as ruas, criaram coletivos ou se juntaram a eles, acionaram a justiça e, aos poucos, foram conquistando o espaço público. O sofrimento, antes restrito ao espaço familiar, foi se transformando em denúncia no espaço público, imprimindo no espaço público a memória de uma sociedade que clama, por meio de determinados grupos sociais, por uma permanência da necessidade de esclarecimentos sobre o passado. Assim, não é o passado que perdura, são as necessidades de esclarecimentos sobre ele, esclarecimentos de cunho individual e coletivo, mas também social.

A memória familiar, afetiva, religiosa e política é mobilizada pelos familiares na esfera pública a fim de exigir do Estado políticas de verdade, memória e justiça que esclareçam o que, de fato, aconteceu com Dinaelza Coqueiro, julguem e condenem os culpados e, sobretudo, devolvam–lhes o seu corpo insepulto a fim de que lhe seja dado o funeral, conforme os preceitos religiosos da família. Assim, o corpo insepulto adquire uma representação essencial na memória coletiva e social, como uma necessidade de esclarecimentos sobre o passado e a necessidade de políticas públicas que respondam aos imperativos afetivos, políticos e sociais das vítimas, dos seus familiares e da memória de uma sociedade. Essas questões são atualizadas e ampliadas, juntando–se a elas bandeiras em prol da luta pelos direitos humanos de modo geral (Lima, 2019).

De fato, os familiares de Dinaelza Coqueiro, representados principalmente pela figura da irmã mais velha, Diva Santana, passam a compor as coletividades dos novos agentes sociais, familiares de mortos e desaparecidos políticos, que, por meio da sua militância, impõem limite à ação estatal de promover o esquecimento da Guerrilha do Araguaia, das vidas ceifadas, dos corpos insepultos e do regime de terror que ali se implantou (Padre, 2020).

Considerações finais

O percurso de implementação dos mecanismos de justiça de transição no país é marcado pelas lutas dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos, dos ex–presos, das entidades de direitos humanos, de setores da sociedade civil organizada. Apesar de certos avanços, a justiça de transição no Brasil continua carecendo de compromisso com a revelação da verdade histórica

Quanto aos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, pesam sobre o Estado duas condenações: uma no nível interno, na qual a Justiça Federal do Brasil, por meio da Sentença nº 307/2003, testifica a responsabilidade do Estado pelos desaparecimentos forçados durante a Guerrilha do Araguaia e lhe ordena a indicação do local dos restos mortais e a promoção do sepultamento digno das vítimas, com as informações necessárias à lavratura da certidão de óbito; a outra condenação, de âmbito internacional, é advinda da Corte Interamericana de direitos Humanos (CtIDH), que ordenou o cumprimento de uma série de medidas reparatórias pelo Estado brasileiro. O Estado tem cumprido parcialmente essas medidas. No ano passado, em 30 de dezembro de 2022, no apagar das luzes do governo Jair Bolsonaro, foi extinta a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (Parreira, 2022). Atualmente, a recomposição desta comissão tem sido requerida pelos familiares e pela sociedade civil organizada.

O Estado continua violando a Declaração Universal dos Direitos Humanos ao, ainda hoje, fazer pouco caso da tortura cometida durante e após a ditadura aos familiares dos mortos e desparecidos políticos. Como é destacado pelo Projeto Brasil: Nunca Mais, «a perpetuação do sofrimento, pela incerteza sobre o destino do ente querido, é uma prática de tortura muito mais cruel do que o mais criativo dos engenhos humanos de suplício» (Arquidiocese de São Paulo, 1986, p. 260). Aos familiares, é negado o direito da certeza, o direito de/à informação.

A supressão da liberdade dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos é ampla e atinge a ritualística que acompanha, culturalmente, a morte e o luto. A ausência dos ritos é substituída pela preservação da memória e pela luta para obtenção do corpo, o que envolve a celebração dos ritos fúnebres. Esse substituto, todavia, é, existencialmente, um substituto incompleto, diante da importância dessa ritualística para a humanidade desde os primórdios da sua existência. Violações das memórias política e familiar afetiva, marcadas por uma eterna espera e busca de um corpo insepulto, escondidas na derivação do termo desaparecimento, entrelaçam–se, indicando que o Estado brasileiro continua devedor da justiça por crimes que permanecem na história.

Onde está, qual foi o paradeiro de uma guerrilheira e desaparecida política, como tantas outras e outros? Seus familiares, amigos e contemporâneos de luta sabem do delito, da dor e do sofrimento de natureza continuada causados por um crime que assombra os seus mais próximos.

Ainda que, do ponto de vista da arqueologia, o corpo permanecerá sempre insepulto, visto que não será recuperado, os familiares de Dinaelza continuam a sua luta, mesmo sem os despojos. E a continuidade dessa luta se deve à situação de morte continuada e luto inconcluso. Desse modo, se, por um lado, os restos ósseos humanos constituem importantes documentos para a reconstrução histórica da repressão e da resistência durante a ditadura no Brasil, por outro, o corpo insepulto representa a síntese do enfrentamento e da resistência política a uma ditadura que se utilizou de aparatos repressivos para ceifar a vida de jovens, estudantes, entre outros, produzindo a categoria de desaparecidos. Os corpos desaparecidos representam, entretanto, corpos de memórias vivas que sobrevivem por meio das suas lutas históricas e da luta dos familiares e de outros grupos, não oficiais e oficiais, nas batalhas por memória e justiça. Nessa perspectiva, ainda que um corpo desaparecido esteja insepulto, não perde o estatuto de corpo.

Buscar o corpo insepulto é, portanto, mais do que buscar ossos, despojos. Trata–se de recuperação de memória. Falamos da memória enquanto processo de reconstrução, a partir do momento presente, de um passado violento e traumático. Falamos da recuperação da memória familiar, biográfica, política e pública. Em outras palavras, poderíamos dizer que buscar o corpo insepulto é, antes de mais nada, dever de memória, de justiça às vítimas da ditadura.

Referências bibliográfico

Alves, M. H. M. (1987). Estado e Oposição no Brasil (1964–1984). Vozes.

Ansara, S. (agosto 2012). Políticas de memória X políticas do esquecimento: possibilidades de desconstrução da matriz colonial. Revista Psicologia Política, 12(24), 297–311. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519–549X2012000200008&lng=pt&nrm=iso.

Arquidiocese de São Paulo. (1986). Brasil: nunca mais – um relato para história. (12ª ed.). Vozes. http://bnmdigital.mpf.mp.br/pt–br/.

Arroyo, Â. (11 de dezembro de 2009). Relatório Arroyo (1974). Comissão da Verdade. http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/upload/010–relatorio–arroyo.pdf.

Brasil. Comissão Nacional da Verdade. (2014). Relatório. (Vol. 1). Comissão Nacional da Verdade. http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php/outros–destaques/574–conheca–e–acesse–o–relatorio–final–da–cnv.

Brasil. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. (2010). Habeas corpus: que se apresente o corpo. Secretaria de Direitos Humanos.

Brasil. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. (2007). Direito à verdade e à memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

Campos Filho, R. P. (2012). Guerrilha do Araguaia: a esquerda em armas. Anita Garibaldi.

Coqueiro, V. R. Carta do militante Vandick Reidner Coqueiro ao irmão Ubirajara Coqueiro. p. 206–207. Salvador, 9 mar. 1971. (2001). Em Andréa Cristiana Santos. Memórias da resistência: perfil biográfico dos desaparecidos políticos baianos na Guerrilha do Araguaia (pp. 206–207). [Trabalho de Conclusão do Curso, Universidade Federal da Bahia]. Repositório Institucional – Universidade Federal da Bahia.

Dória, P., Carelli, V., Buarque, S. e Sautchuck, J. (1978). A Guerrilha do Araguaia. Alfa–ômega.

Gallo, C. A. Do luto à luta: um estudo sobre a Comissão de Familiares de Mortos e desaparecidos Políticos no Brasil. Anos 90, 19(35), 329–361.

Gaspari, É. (2014a). A ditadura derrotada. (2ª ed.). Intrínseca.

Gaspari, É. (2014b). A ditadura escancarada. (2ª ed.). Intrínseca.

Gorender, J. (2014). Combate nas trevas. (5ª ed.). Fundação Perseu Abramo; Expressão Popular.

Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Anthropos; Universidad de la concepción; Universidad Central de Venezuela.

Lima, G. de O. P. (2019). Do corpo insepulto à luta por memória, verdade e justiça: um estudo do caso Dinaelza Coqueiro. [Tese de Doutorado, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia]. Repositório Institucional – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

Magalhães, L. D. R. (março 2016). História, memória e a educação: relações consensuais e contraditórias. Revista Histedbr Online, 67, 165–174.

Morais, T. e Silva, E. (2011). Operação Araguaia: os arquivos secretos da guerrilha. Geração.

Padre, G. (2020). Do corpo insepulto à luta por memória, verdade e justiça: um estudo do caso Dinaelza Coqueiro. CRV.

Parreira, M. (31 de dezembro de 2022). No fim do mandato, o governo aprovou o relatório e encerra Comissão de Mortos e Desaparecidos na Ditadura. G1. https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/12/31/no–fim–do–mandato–governo–aprova–relatorio–e–encerra–comissao–de–mortos–e–desaparecidos–na–ditadura.ghtml.

Rancière, J. (1996). O Dissenso. Em A. Novaes. (Org.). A Crise da Razão (pp. 367–382). Minc – Funarte; Cia. das Letras.

Ricouer, P. (2007). A memória, a história, o esquecimento. Ed. da Unicamp.

Santos, A. C. (2001). Memórias da resistência: perfil biográfico dos desaparecidos políticos baianos na Guerrilha do Araguaia. [Trabalho de Conclusão do Curso, Universidade Federal da Bahia]. Repositório Institucional – Universidade Federal da Bahia.

Santos, A. C. (2004). Ação entre amigos: história da militância do PC do B em Salvador (1965–1973). [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia]. Repositório da Instituição – Universidade Federal da Bahia.

Sarlo, B. (2007). Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva. Companhia das Letras; UFMG.

Studart, H. (2006). A lei da selva: estratégias, imaginário e discurso dos militares sobre a Guerrilha do Araguaia. Geração.

Teles, J. (Org.). (2001). Mortos e desaparecidos políticos: reparação ou impunidade? (2ª ed.). Humanitas; FFLCH – USP.

Vannuchi, C. (7 de maio de 2020). A incrível história de Leonor Carrato, a desaparecida que reapareceu. UOL Notícias. https://noticias.uol.com.br/colunas/camilo–vannuchi/2020/05/07/a–incrivel–historia–de–leonor–carrato–a–desaparecida–que–reapareceu.htm.

Notas

Autor notes