Artículos

Los derechos humanos y las cárceles brasileñas durante la pandemia de Covid-19

The human rights and the Brazilian prisons among the Covid-19 pandemic

Delito y Sociedad

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 2362-3306

Periodicidad: Semestral

vol. 30, núm. 52, 2021

Recepción: 29 Junio 2020

Aprobación: 10 Febrero 2021

Autor de correspondencia: lmlr@ufmg.br

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Resumen: La propuesta del texto es presentar los efectos de la pandemia Covid-19 en las cárceles brasileñas, con base en datos oficiales, documentos públicos, materiales de prensa y estudios divulgados sobre el tema. Inicialmente, se presentarán los principales problemas en materia de violaciones de derechos humanos que se producen habitualmente en los ambientes penales. Enseguida, se analizarán algunas de las medidas adoptadas por los estados brasileños para evitar que el nuevo coronavirus dañe más a los presos. Además, se compararán la cantidad de personas infectadas y muertas por el coronavirus adentro y afuera de las cárceles, así como se analizarán los informes de prensa sobre el contexto penitenciario nacional durante la crisis sanitaria. En conclusión, a pesar de la pandemia, los imperativos de la seguridad pública y la disciplina reemplazan el valor de la vida de las personas privadas de libertad. En el contexto actual, se esperan más situaciones de violencia en las cárceles, muertes y personas infectadas por el virus. Sin embargo, muchos de estos episodios pueden no ser públicos, ya que, con la pandemia, las cárceles brasileñas están aún más aisladas de la sociedad.

Palabras clave: Brasil, cárceles, pandemia, Covid-19, derechos humanos.

Abstract: The purpose of the paper is to present the effects of the Covid-19 in the Brazilian prisons, based on official data, public documents, press materials and studies published on this subject. Initially, the main problems in terms of human rights violations that usually occur in these environments will be presented. Next, the measures adopted by Brazilian states to prevent the new coronavirus from harming prisoners will be analyzed. In addition, the number of people infected and killed by the coronavirus inside and outside the detention facilities will be compared, as well as the press reports on the national prison context during the health crisis. In conclusion, despite the pandemic, the imperatives of public safety and discipline supersede the value of the lives of people deprived of liberty. In the current context, more prison violence, deaths and people infected by the virus are expected. However, many of these episodes may not be public, since, with the pandemic, Brazilian prisons are even more isolated from the society.

Keywords: Brazil, prisons, pandemic, Covid-19, human rights.

1. El problema

El 2020 presentó al mundo un problema nunca vivido en la historia: la pandemia de Covid-19. Las proporciones y los posibles efectos de esta emergencia de salud aún no son totalmente tangibles, pero existe una necesidad urgente de tomar medidas preventivas para que el virus pueda perjudicar a la menor cantidad de personas posibles. En este aspecto, es fundamental que reciban más atención individuos en situación de vulnerabilidad como, entre otros, los privados de libertad (Kinner et al, 2020).

El riesgo que representa el virus en las cárceles en términos de transmisión y daño a los que se infectan es mucho mayor que el de la población general (Iglesias-Osores, 2020). La proximidad de las personas ocasionada por el hacinamiento, su capacidad reducida para protegerse a través de medidas de distanciamiento, la mala alimentación, la falta de suministros médicos e higiene, los sistemas de ventilación que fomentan la propagación de enfermedades transmitidas por el aire y las dificultades de poner en cuarentena a las personas que se enferman son algunos de los problemas experimentados en los sistemas carcelarios de muchos países (Montoya-Barthelemy et al, 2020).

En este sentido, no son pocos los textos de opinión, las llamadas de agencias de derechos humanos y los investigadores que señalan sistemáticamente que la pandemia se ha convertido en un desafío urgente de los sistemas carcelarios en términos no solo de los derechos humanos, sino de la salud pública (Sanchez et al, 2020). De hecho, las cárceles son fuertes focos de contagio para un gran conjunto de personas (Rapisarda et al, 2020). Además de los presos, se podría incluir a los funcionarios penitenciarios, las familias de las personas que tienen contacto con las instituciones penales y las comunidades en general (Santos et al, 2020). Estas cuestiones son vivenciadas de manera muy aguda en Brasil. El país tiene una vasta cantidad de individuos detenidos, alcanzando así la tercera posición entre los países del mundo (Carvalho, Santos y Santos, 2020).

El propósito de este texto es comprender hasta qué punto la pandemia ha tenido consecuencias para las cárceles brasileñas. De este modo, nos guiamos a partir de algunas preguntas principales: ¿Cuáles son las respuestas de los actores internacionales y nacionales sobre el tema? ¿Cuántas personas fueron infectadas o fallecieron con coronavirus? ¿Los espacios carcelarios se volvieron más violentos durante la crisis de salud?

A fin de contestar estas preguntas, utilizamos los datos públicos del Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1 y del Departamento Penitenciário Nacional del Ministério da Justiça e Segurança Pública (DEPEN),2 además de reglamentos locales e internacionales. A continuación, se comparan informaciones sobre el número de personas infectadas y fallecidas debido al nuevo coronavirus en las cárceles brasileñas, con las tasas de mortalidad natural y violenta en estos espacios en el 2019. Por fin, destacamos algunos reportajes de prensa sobre situaciones de violencia, en especial rebeliones, ocurridas recientemente en establecimientos penitenciarios. En conjunto, todos estos datos muestran que la pandemia generó un escenario muy peculiar de violaciones de derechos, agravando las condiciones de privación de libertad que ya eran deficientes antes del Covid-19.

2. Datos y métodos de análisis

Los datos utilizados en este artículo se basan en cuatro tipos de fuentes de investigación: (1) reglamentos nacionales e internacionales que recomiendan acciones al contexto carcelario durante la pandemia de Covid-19; (2) datos cuantitativos del CNJ; (3) datos cuantitativos del DEPEN; y (4) materiales de prensa.

Fueron sistematizados los reglamentos nacionales e internacionales, cuyo propósito es prescribir cómo se debe abordar la cuestión penal ante la pandemia de Covid-19. Como corte de tiempo, fueron reunidos materiales publicados entre marzo y junio de 2020. A nivel local, se buscaron las recomendaciones del CNJ al respecto, por lo que se llevó a cabo una investigación en el sistema de búsqueda institucional, utilizando como palabras clave «Covid» y «pandemia». En total, el órgano divulgó dos recomendaciones en el periodo en estudio: Número 62 del 17 de marzo de 20203 y Número 68 del 17 de junio de 2020. Sus contenidos fueron leídos, categorizados y analizados de modo cualitativo en este artículo. De hecho, cabe destacar que el Reglamento 68 es solo un complemento del 62, lo cual es bastante completo en relación con las directrices del CNJ sobre cómo los sistemas de justicia deben operar frente a la pandemia. Por lo tanto, centraremos nuestro análisis en la Recomendación 62.

A nivel internacional, se investigaron las orientaciones de organismos de derechos humanos como el Subcomité de Prevención a la Tortura de las Naciones Unidas (SPT),4 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas5 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID).6 Todos estos materiales serán descritos y, posteriormente, se analizará en qué medida han sido respetados en Brasil, en contraste con los datos publicados por CNJ y DEPEN.

Desde el inicio de la pandemia, el CNJ ha publicado con cierta sistemática datos sobre el contexto de salud en el sistema penal brasileño.7 A partir de estos informes, se presentan el número de personas liberadas de las cárceles, el cuantitativo de individuos enfermos por Covid-19 y los que llegaran a óbito. Estas informaciones nos permitirán analizar algunos de los efectos de la pandemia en el ambiente penal hasta el 26 de octubre de 2020.

Además, como uno de los objetivos del artículo es comprender el nivel de muertes de detenidos causadas por Covid-19, uno de los focos de esta parte de la recopilación fueron los datos del DEPEN. Todos los años, este órgano realiza un survey nacional acerca de las condiciones de encarcelamiento de la población brasileña llamado INFOPEN.8 Congrega datos como el número de detenidos, cuántos tienen hijos, la calidad de la atención médica y la mortalidad por causas naturales y externas en las unidades carcelarias. Para los análisis realizados aquí, se seleccionó la última información disponible, referida a diciembre de 2019.

Por fin, se recopilaron materiales de prensa de dos importantes periódicos de Brasil: Folha de São Paulo y O Globo. El objetivo en esta fase de la investigación fue comprender en qué medida la pandemia generó un contexto carcelario más tenso y, por lo tanto, se incrementó el número de motines producidos por las personas detenidas. En este sentido, fue utilizada la palabra clave «rebelión» (rebelião, en portugués) en los sistemas de búsqueda de los periódicos. Además, a fin de comparar el período de la pandemia con un escenario llamado «normal», se utilizaron dos cortes de diferentes momentos: 1 de enero a 30 de junio de 2019; 1 de enero a 30 de junio de 2020. Al final de la recopilación de los datos, fueron recogidas 61 noticias de periódicos, 44 de la Folha de São Paulo y 17 de O Globo. Sin embargo, cinco documentos hacían referencia a otros países, como Portugal y Venezuela, por lo que fueron excluidos del análisis. Es decir, en total se recogieron 56 noticias, 18 de 2019 y 38 de 2020. Estos números ya indican un mayor interés de la prensa por las cárceles durante la crisis de Covid-19.

Es importante decir que todas las fuentes de información consideradas en este análisis tienen límites. Las recomendaciones nacionales e internacionales sobre cómo los gobiernos deben enfrentar la crisis de salud derivada del Covid-19 están limitadas por el interés (gerencial y político) de lo que se pretende lograr con la adopción de determinadas acciones. Los datos oficiales de DEPEN y CNJ sobre las personas infectadas y muertas con Covid-19 en las cárceles están llenos de límites (Rapisarda et al, 2020), especialmente en un gobierno que intenta ocultar el contexto penal nacional como el del presidente Bolsonaro (Sanchez et al, 2020). Finalmente, las noticias publicadas en la prensa pasan por varios filtros, desde la relevancia del tema en la sociedad hasta la capacidad de los periodistas para infiltrarse en las administraciones penitenciarias para recoger con éxito datos sobre motines y rebeliones (Porto, 2009).

Sin embargo, este debate es de particular importancia en el escenario brasileño, ya que algunas de las medidas sugeridas, principalmente la liberación de detenidos para reducir la tasa de hacinamiento, han sido rechazadas por muchos actores públicos. No obstante, para entender por qué los derechos de las personas privadas de libertad generan tanta controversia en el país, es necesario retroceder y presentar un poco las ideas y cambios que el tema ha experimentado en las últimas décadas en Brasil.

3. El contexto del sistema penal brasileño: desde décadas pasadas hasta la actualidad

De acuerdo con las perspectivas de la Criminología Crítica (Garland, 2008; Wacquant, 1999; Christie, 2011), en las últimas décadas, en especial en países del Norte Global, el establecimiento carcelario se ha convertido en el mecanismo central de control para los individuos considerados criminosos, sin cualquier pretensión de socialización. Su uso masivo se profundiza especialmente en cinco países (Estados Unidos, China, Brasil, Rusia e India) que en el 2020 suman más de la mitad de la población carcelaria mundial (Rapisarda et al, 2020:2).

En Brasil, a principios de la década de 1990, período aún marcado por el fin de la Dictadura Civil-Militar, los problemas urbanos tuvieron como efecto aumentar significativamente el sentimiento de inseguridad, particularmente de la clase media (Adorno, 1991). Se difundió la idea de que no sería posible comprender la delincuencia sin relacionarla con los asuntos penales y se propagó la perspectiva de que sería muy difícil vincular el tema penitenciario con los derechos humanos (Caldeira, 1991).

En este escenario, según Adorno (1991), crecieron dos perspectivas principales. La primera, cuyo cerne era la represión del acto per se, enfocándose en la letra de la ley, entendió el delito como un acto que viola derechos establecidos, como la libertad y la propiedad. Por ello, se hizo necesario generar políticas públicas de seguridad capaces de prevenir la ocurrencia de prácticas que pongan en riesgo a las personas y sus derechos. La segunda priorizó el comportamiento de los delincuentes, con énfasis en su supuesto potencial criminológico, subrayando la necesidad de aislarlos, ya que ellos están dotados, según esta perspectiva, de pensamientos indescriptibles, deseos ocultos y tendencias inconscientes.

En consecuencia, hubo un exceso de énfasis en la detención como una tecnología que permitiría identificar el potencial criminológico, caracterizar la responsabilidad de la persona que practica el crimen y justificar la aplicación de la penalidad, en general la privación de la libertad (Adorno, 1991:67). La prisión recobró fuerza como el principal mecanismo de transformación de los individuos, en especial de los más pobres. Con efecto, en las tres últimas décadas, el tono dominante de las acciones penales brasileñas ha sido promover la segregación de las personas criminosas a través de un programa de encarcelamiento masivo, sin proporcionar iniciativas inclusivas (Campos y Azevedo, 2020).

Al mismo tiempo, el tema de los «derechos humanos» comenzó a adquirir una característica que no había recibido en el contexto dictatorial, cuando gran parte del debate se refería a las garantías de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Según Caldeira (1991), esto ocurre porque los debates sobre los derechos sociales fueron relacionados con las personas de grupos medios y pobres, estos últimos vulnerables desde el punto de vista social y económico. A su vez, los derechos humanos se asociaron con los individuos privados de libertad, ignorando que muchos de ellos son los principales afectados por la falta de acceso a políticas como educación, salud, vivienda, entre otros. Con esta división entre la cuestión social y la cuestión penitenciaria, el crimen llegó a entenderse, en buena medida, como producto de actos personales y no sociales (Adorno, 1991).9

Con esto, desde la década de 1980, la categoría «derechos humanos» pasa a generar una fuerte reacción negativa junto a determinados grupos de la sociedad, que empezaron a usarla como si fueran «privilegios». En esta perspectiva, los «derechos humanos» tendrían como efecto beneficiar a «bandidos», personas percibidas como «delincuentes» que en cualquier momento podrían poner en riesgo la vida y la propiedad de los «ciudadanos de bien» (Caldeira, 1991).

En este proceso de resistencia contra los derechos humanos, los estereotipos se fueron convirtiendo cada vez más en algo radical. La imagen de las personas privadas de libertad tomó los colores del perjuicio y la discriminación social, casi como seres que pueden ser asesinados sin ningún tipo de control (Batista, 1990). El desviado pasó a ser comprendido no como si estuviera al margen de la sociedad, sino de la humanidad. Afectadas por el proceso de «sujeição criminal», como lo describe Misse (2009),10 algunas personas detenidas pasaron a ser percibidas por la sociedad en general como sujetas al castigo y, en última instancia, a la eliminación, porque son indignas de vivir (Zaccone, 2015).

Aunque estos debates se refieren a décadas pasadas, sus efectos son muy perceptibles hoy. En diciembre de 2019, Brasil tenía 755 mil personas privadas de libertad, la tercera población carcelaria más grande del mundo (Rapisarda et al, 2020). En términos relativos, en 2019, esto significaba una tasa de 366 personas presas por cada 100.000 habitantes, también una de las más grandes del planeta, ya que el promedio mundial es de 145 detenidos por cada 100.000 habitantes (idem).

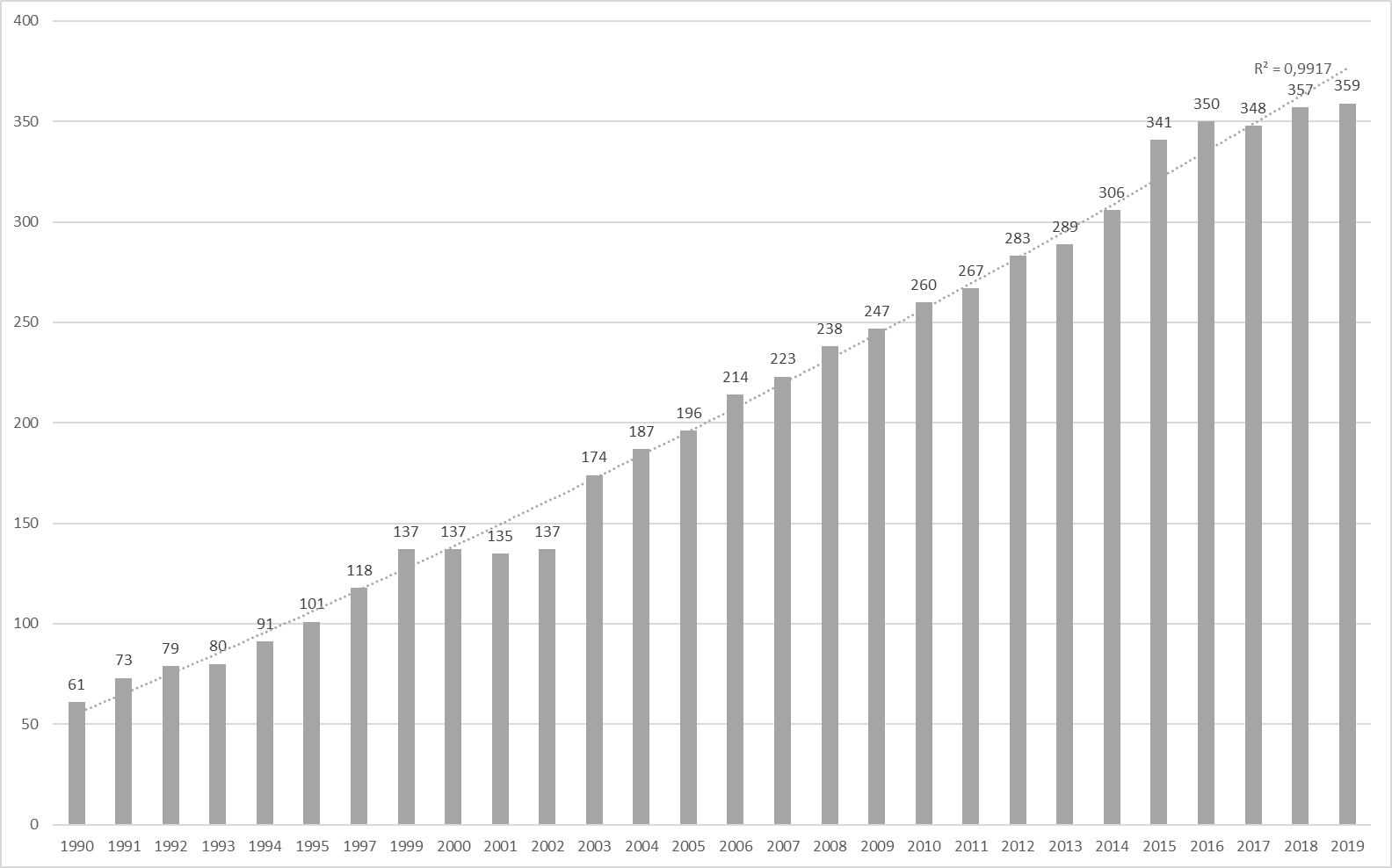

Sin embargo, hay cambios importantes en cuanto al número de personas privadas de libertad en Brasil. En casi treinta años, la población carcelaria del país se ha multiplicado por seis, lo que no ha sucedido en ningún otro lugar del mundo (Sanchez et al, 2020). De hecho, si continúa a este ritmo de crecimiento, el país pronto alcanzará la tasa de encarcelamiento más alta del planeta, posición que hoy pertenece a los Estados Unidos, con 700 personas encarceladas por 100 habitantes (Rapisarda et al, 2020) (Figura 1).

Todo este escenario está impulsado por legislaciones penales cada vez más estrictas (Campos y Azevedo, 2020). El caso más emblemático se refiere a la Ley de Drogas (Ley 11343/2006), implementada en 2006, cuyo efecto fue aumentar la pena mínima de tres a cinco años por delitos de tráfico de estupefacientes y reducir los beneficios relacionados con la progresión del régimen (Cifali, 2016). Es decir, las personas detenidas por conductas tipificadas en esta ley permanecen más tiempo en las cárceles (Godoi, 2017), lo que explica no solo el aumento de la población penitenciaria en general, sino el incremento exponencial de las tasas por 100 mil personas.

Sin embargo, las mujeres se han visto más afectadas por la ley de estupefacientes. A pesar de representar solo el 6% de las personas detenidas, la tasa de crecimiento de presas es mayor en comparación con los hombres (Ribeiro y Deus, 2017). De hecho, entre los países que más encarcelaron entre 2000 y 2016, Estados Unidos experimentó un aumento del 18% en el número de mujeres detenidas, mientras que China 105% y Brasil 455% (Rapisarda et al, 2020). Estos números crean una situación más compleja porque las detenidas brasileñas son responsables de mantener sus hogares y cuidar a sus hijos (Scherer et al, 2020).

De las 36.000 mujeres privadas de libertad, más de 13.000 son madres de niños menores de 12 años o están embarazadas (DEPEN, 2019). De acuerdo con la Ley de la Primera Infancia (Ley 13257/2016), estas condiciones autorizarían la libertad provisional y la ejecución de la pena en el domicilio, en detrimento de la prisión. Sin embargo, tales medidas raras veces son otorgadas por jueces, quienes niegan protección a la familia, especialmente en relación con las mujeres pobres y negras. En general, jueces y fiscales justifican la detención de mujeres al afirmar que no hay evidencia de que la presencia materna sea fundamental para el cuidado del niño (Carnelós, Delosso y Turbiani, 2019).

Si bien los cambios penales introducidos en Brasil amplían el castigo mediante la privación de libertad, en las últimas décadas no ha habido políticas penitenciarias que garanticen derechos mínimos a los detenidos (Zackseski et al, 2017). Más del 30% de ellos aún no han recibido una sentencia en Brasil (DEPEN, 2019). Algunos jueces utilizan la prisión preventiva como forma de sanción, ya que el sistema de justicia penal del país es considerado precario y genera impunidad (Ghiringhelli, 2017). Si estos detenidos preventivos son absueltos al final del proceso, no recibirán ninguna compensación por el tiempo que han estado privados de libertad. O sea, se ignora el principio de presunción de inocencia en el país.

Además, la tortura es un problema cotidiano en los espacios carcelarios, siendo una cuestión estructural de la sociedad brasileña, aunque determinados grupos lo entiendan como algo restringido al periodo dictatorial (Pastoral Carcerária, 2016). De acuerdo con organismos de derechos humanos, como el Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura (2017), esta práctica es ejercida, entre otras formas, a través del hacinamiento, un problema crónico en el país. Mientras que hay más de 755 mil personas privadas de libertad, el sistema penal solo tiene 442 mil plazas disponibles (DEPEN, 2019). Es decir, para cada plaza carcelaria, hay aproximadamente dos personas. En algunos establecimientos, la tasa de hacinamiento es tamaña que cuatro personas ocupan una plaza diseñada solo para una (Sanchez et al, 2020).

El hacinamiento es un escenario propicio para la transmisión de enfermedades (Soares Filho y Bueno, 2016). Aunque el Gobierno Federal ha promovido la Política Nacional de Assistência Integral no Sistema Penitenciário (PNAISP), las condiciones de salud en la mayoría de los establecimientos penales del país son muy precarias (Carvalho, Santos y Santos, 2020). La PNAISP implementada en 2014 tiene como objetivo mejorar la prestación de los servicios de salud en las prisiones de todo Brasil, pero se ha hecho poco desde su creación. Algunos lugares del país tampoco han ratificado la política (Lermen et al, 2015). En consecuencia, enfermedades infecciosas como la tuberculosis son realidades cotidianas en la privación de libertad. Las cárceles de Brasil tienen una tasa de mortalidad por causas naturales seis veces mayor en comparación con el resto de la población en general, situación que tiende a agravarse con el Covid-19 (Sanchez et al, 2020).

Como consecuencia del hacinamiento, entre otras prácticas penales, no se garantizan la higiene, la alimentación y otros elementos esenciales para una privación de libertad digna (Zackseski et al, 2017). Los presupuestos de los sistemas penitenciarios tienen en cuenta el número de plazas disponibles y no el universo de personas privadas de libertad. Por lo tanto, en algunas cárceles, no existe el acceso al agua para todos los presos. Con el fin de garantizar la supervivencia de los detenidos sus familiares (principalmente mujeres como hermanas, madres y esposas) traen materiales básicos en los días de visita, como, por ejemplo, medicinas y alimentos (Godoi, 2015). Como esto significa un aumento del presupuesto familiar, ya que se debe tener en cuenta la supervivencia del hogar y del detenido, la vulnerabilidad de los niños y otras personas tiende a agravarse (Silvestre, 2012).

Todos estos problemas juntos crean un terreno fértil para la formación de grupos criminales (Barbosa, 2005; Lourenço y Almeida, 2013; Feltran, 2018; Dias, 2011). El caso más emblemático sobre cómo el contexto de violencia carcelaria puede contribuir a la estructuración del crimen es el Primero Comando da Capital (PCC). Con origen en São Paulo, el grupo propone ordenar la vida carcelaria y, al mismo tiempo, combatir el sistema. Según Feltran (2018), las ideas del PCC se alimentan de una experiencia marginal. Nacen de una revuelta de personas cuyas vidas están atravesadas por desigualdades y, en respuesta, crean formas de gobierno informales e ilegales. Hoy se estima que el 5% de toda la población detenida en Brasil está vinculada a este grupo (Manso y Dias, 2018:19), de forma que sus acciones tienen muchas consecuencias para las cárceles de todo el país, no solo más de São Paulo.

Grupos organizados como el PCC hacen que el día a día de los detenidos sea más ordenado (Dias, 2011). Estos colectivos imponen reglas sobre cómo las personas privadas de libertad deben llevar a cabo su rutina en la prisión, lo que es normalmente muy valorado por los profesionales penales (Duarte, 2020). Pero, la querella entre grupos puede poner el ambiente carcelario tenso, como ha sucedido, por ejemplo, en algunos establecimientos brasileños en los últimos años, en especial en el norte y noreste del país. Estos espacios se han transformado en escenarios de «guerra», ya que diferentes organizaciones han entrado en una disputa entre sí para obtener poder y dominio sobre el «mundo del crimen» (Manso y Dias, 2018).

Dadas las múltiples deficiencias del sistema penal brasileño, se espera que la pandemia de Covid-19 empeore el acceso a la salud, viole garantías de derechos humanos, vuelva las cárceles más tensas y aumente la probabilidad de muerte en las prisiones. De hecho, cualquier medida para mejorar las condiciones carcelarias, especialmente en respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus se percibe como un privilegio, no entendiéndose como un derecho mínimo (Caldeira, 1991).

4. Recomendaciones internacionales y nacionales, bajo el escenario de pandemia

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el nuevo coronavirus como pandemia, varias instancias del sistema internacional de derechos humanos han destacado el deber de los Estados de proteger la salud física y mental, así como el bienestar de las personas privadas de libertad (Kinner et al, 2020; Montoya-Barthelemy et al, 2020). Órganos como el SPT y el Alto Comisionado, ambos de las Naciones Unidas, junto a la CIDH, hicieron llamados urgentes a los Estados para tomar medidas para evitar que el Covid-19 cause trastornos en las unidades de detención, en especial en las prisiones.

Con base en estándares internacionales,11 los órganos de derechos humanos enfocaron sus recomendaciones en cinco puntos complementarios entre sí: (i) reducir el hacinamiento; (ii) atender la salud, seguridad y dignidad humana; (iii) velar por un acceso ininterrumpido a los servicios de salud; (iv) respeto por los derechos humanos; (v) cumplimiento de las orientaciones internacionales.

Como primera medida destacada por todos los materiales de derechos humanos investigados, los entes internacionales han propuesto principalmente a los gobiernos que disminuyan los niveles de encarcelamiento y que, de este modo, se reduzcan las tasas de hacinamiento. En este sentido, las recomendaciones instaron a los Estados a examinar maneras de poner en libertad a los individuos más vulnerables al virus, como los presos de más edad, las mujeres embarazadas, las lactantes y los detenidos con enfermedades crónicas.

Asimismo, las recomendaciones internacionales indicaron que los custodiados con penas reducidas deben ser liberados. Es decir, los Estados deben evaluar la posibilidad de otorgar a estas personas medidas sustitutivas, como los indultos, la libertad condicional, el arresto domiciliario, la libertad anticipada o cualquier otro régimen que no entrañe reclusión. Igualmente, es necesario considerar alternativas a la detención para las personas en prisión preventiva por delitos menores o no violentos, como los relacionados con estupefacientes. Estas acciones también deben aplicarse a aquellos individuos que entran al sistema penal por primera vez o que no presentan riesgo de evasión de los locales de detención.

Además de recomendar la disminución de las tasas de hacinamiento, los organismos internacionales han llamado la atención sobre las acciones de salud en las cárceles. Recomiendan que las personas detenidas disfruten de los mismos estándares de servicios disponibles para la comunidad y tengan acceso a los servicios médicos necesarios, sin discriminación debido a su estado legal. La condición jurídica de las personas privadas de libertad no puede justificar un trato discriminatorio en el acceso a la salud. De igual manera, se debe garantizar la higiene de las personas privadas de libertad, a través de la distribución sistemática de materiales de limpieza y de la entrada de suministros en las cárceles ofrecidos por las familias.

Con el mismo enfoque de las disposiciones internacionales, el CNJ de Brasil publicó la Recomendación 62, documento de orientación para las autoridades sobre cómo se debería tratar la pandemia en las unidades carcelarias. Entre otras medidas, las principales recomendaciones propuestas fueron: (i) reducir la aglomeración de personas; (ii) disminuir el uso de la prisión preventiva; (iii) implementar un plan de contingencias del sistema carcelario.

Para disminuir el hacinamiento de algunos establecimientos penales, habría que enfocarse en el mismo grupo de prisioneros indicado en las recomendaciones internacionales, conformado por ancianos, presos con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y madres de hijos menores de 12 años. En estos casos, la recomendación era la adopción de mecanismos aptos a poner en libertad estos detenidos. La finalidad del segundo punto, reducir el uso de la prisión preventiva, es muy similar a la del primero, porque busca contraer la población carcelaria, además de evitar que las personas sanas se enfermen mediante la privación de libertad.

A su vez, el tercer punto destaca la importancia de crear un plan de contingencias del sistema carcelario y examina muchas de las fragilidades y de las vulneraciones de derechos a las que están sujetas las personas privadas de libertad. El artículo 9 de la Recomendación 62 del CNJ aborda algunas de las cuestiones referidas en este texto, como la importancia de suministros de higiene y medicamentos en el contexto de pandemia. Esta medida también tiene como objetivo garantizar que las personas detenidas y los funcionarios penitenciarios tengan acceso ininterrumpido al agua. Asimismo, cabe señalar que esta recomendación no indicó que los estados incluyan, en sus planes de contingencia, la suspensión de las visitas familiares.

En la siguiente sección, analizaremos cómo se incorporaron estas recomendaciones a las rutinas brasileñas de privación de libertad durante la pandemia.

5. Efectos de las recomendaciones internacionales y nacionales

Todas las prescripciones descritas en el punto anterior giran en torno a la idea de lo que se debe establecer en el sistema penal brasileño en tiempos de pandemia. Sin embargo, como ocurre con muchas leyes del país, las normas suelen ser ineficaces y no se aplican correctamente. De hecho, durante la crisis provocada por el Covid-19, las personas detenidas son aún más vulnerables en comparación con un período de “normalidad” (Sánchez et al, 2020), que, como ya se comentó, está marcado por graves violaciones de derechos debido a las políticas penales implementadas y el imaginario social dominante sobre las personas privadas de libertad.

A fin de exponer los efectos —o la ineficacia— de las recomendaciones a las cárceles brasileñas, esta parte del artículo se dividirá en tres secciones: la primera discutirá cómo se elaboraron los planes de contingencia en los diferentes estados del país. A continuación, discutiremos la cantidad de personas privadas de libertad analizadas y el conjunto de presos que han sido víctimas del Covid-19 hasta el 26 de octubre del 2020. Finalmente, analizaremos el material de prensa sobre rebeliones y otros hechos de violencia en las cárceles, cometidos por los presos durante la pandemia. Estos tipos de análisis ayudan a demostrar que, ignorando cualquier precepto de órganos nacionales e internacionales, se utiliza la pandemia como medio para mantener el proyecto de punición estatal contra a las poblaciones más vulnerables, generando graves riesgos para la vida de las personas privadas de libertad.

5.1. Planes de contingencia y otras acciones

Según DEPEN, todos los 26 estados, además del Distrito Federal, desarrollaron algún documento con medidas para evitar la propagación del virus en sus cárceles. Las acciones más habituales fueron las destinadas a prevenir la circulación de personas e incluyen: (i) suspensión total de visitas familiares (adoptada por todos los estados); (ii) asepsia diaria de la cárcel (adoptada por 19 estados); (iii) mayor tiempo de exposición de las personas presas al sol (adoptada por 14 estados); (iv) suspensión de la asistencia jurídica a los detenidos (adoptada por 19 estados); (v) interrupción de los traslados de los individuos a otras unidades (adoptada por 22 estados); (vi) aislamiento de presos mayores de 60 años o con enfermedades crónicas (adoptada por 20 estados); (vii) alejamiento de sintomáticos (adoptada por 22 estados).

Es decir, la principal medida implementada fue la suspensión de las visitas familiares, lo que contraviene las recomendaciones nacionales e internacionales presentadas. Esa acción fue una de las primeras disposiciones adoptadas por los gobiernos estatales, establecida aún en marzo de 2020 con la justificación de que los familiares y los amigos de las personas presas pueden llevar el virus desde el exterior a las cárceles. A pesar de esta lógica, se ignoró que los funcionarios de las prisiones entran y salen de estos establecimientos diariamente, lo que también generaría riesgos de contagio.

La suspensión de visitas sigue en vigor hasta octubre de 2020. En vista de eso, se produce sufrimiento mental a los detenidos, de forma que el acto se convierte en una forma de punición (Godoi et al, 2020). Además de que las familias son esenciales para llevar materiales básicos a los presos en un ambiente precario, ellas son mecanismos de afecto e información sobre la vida en los hogares (Silvestre, 2012). Luego, impedir el contacto entre los presos y sus familiares exacerba las violaciones de derechos y aparta a la cárcel del mundo exterior. En lugar de prevenir el contagio del nuevo coronavirus, la medida puede provocar sentimientos de revuelta entre los detenidos.

Con el mismo espíritu de generar aislamiento de las cárceles, 19 estados han suspendido la asistencia legal. En un país con una gran cantidad de detenidos preventivos a la espera de la sentencia del juez, la falta de acceso a un abogado puede ser fuente de dificultad para acceder a la justicia, además de generar angustia y sufrimiento. Es así una manera de punir a la persona antes de que el juez imponga una condena.

De hecho, las acciones incluidas en los planes de contingencia son muy distintas entre los estados. Alagoas, por ejemplo, implementó la suspensión de visitas de familiares y abogados. A su vez, Piauí apenas realizó el aislamiento de presos sintomáticos. De todos modos, una gran parte de los planes de contingencia desarrollados se centraron más en los funcionarios penales, en detrimento de las personas detenidas (FGV, 2020). Así, presentaron medidas como un mayor uso de alcohol para la higiene individual y mascarillas por parte de estos profesionales.

Para los casos de detención preventiva, por ejemplo, los jueces han aplicado las recomendaciones del CNJ apenas para las personas endeudadas, que es el único tipo de prisión civil prevista en Brasil (CNJ, 2020a). En todas las demás situaciones se continúa con el recurso de la privación de libertad preventiva en una condición aún peor, ya que las audiencias de detención para las personas presas en flagrancia han sido suspendidas desde el comienzo de la pandemia. Entonces, las personas pueden permanecer privadas de libertad por muchos días hasta que se realice el análisis del juez quien, al final, es el que puede imponer la libertad provisional.

En términos de liberación, que fue la medida más contestada, los datos publicados por el CNJ indican que, hasta mayo de 2020, en todo Brasil, esta alcanzó solamente 4,6% de la población carcelaria nacional (Tabla 1). En otros países de América del Sur, las reducciones en la población carcelaria a través de estrategias de liberación anticipada oscilaron entre el 1,5% (en Perú) y el 20% (en Colombia) (Rapisarda et al, 2020: 6).

| Estado | Adopción de la liberación | Personas detenidas | Personas liberadas | % liberación |

| Acre | Sí | 8.414 | - | 0,0% |

| Alagoas | Sí | 9.382 | 409 | 4,4% |

| Amazonas | Sí | 12.069 | 294 | 2,4% |

| Amapá | Sí | 2.750 | - | 0,0% |

| Bahía | Sí | 16.727 | 3.153 | 18,8% |

| Ceará | Sí | 31.776 | - | 0,0% |

| Distrito Federal | Sí | 16.823 | 1.616 | 9,6% |

| Espírito Santo | Sí | 23.470 | - | 0,0% |

| Goiás | No | 25.950 | NA | |

| Maranhão | Sí | 12.387 | 3.740 | 30,2% |

| Minas Gerais | Sí | 74.844 | 9.452 | 12,6% |

| Mato Grosso do Sul | Sí | 17.989 | 717 | 4,0% |

| Mato Grosso | Sí | 12.562 | 318 | 2,5% |

| Pará | Sí | 21.279 | 292 | 1,4% |

| Paraíba | Sí | 13.361 | 2.323 | 17,4% |

| Pernambuco | Sí | 33.706 | 1.485 | 4,4% |

| Piauí | Sí | 4.516 | 1.338 | 29,6% |

| Paraná | Sí | 29.908 | 1.081 | 3,6% |

| Rio de Janeiro | Sí | 51.029 | - | 0,0% |

| Rio Grande do Norte | Sí | 10.315 | 199 | 1,9% |

| Rondônia | Sí | 13.611 | 533 | 3,9% |

| Roraima | No | 3.711 | NA | |

| Rio Grande do Sul | Sí | 41.272 | 2.261 | 5,5% |

| Santa Catarina | Sí | 23.483 | 2.025 | 8,6% |

| São Paulo | Sí | 233.089 | 3.626 | 1,6% |

| Sergipe | Sí | 6.360 | 99 | 1,6% |

| Tocantins | Sí | 4.491 | 65 | 1,4% |

| Total | 755.274 | 35.026 | 4,6% |

En Brasil, existe una gran resistencia de los administradores públicos y jueces para adoptar medidas de liberación de prisión, por temor a que los ciudadanos no sean protegidos. Así, como se muestra en la Tabla 1, no todos los estados brasileños han adoptado la liberación de detenidos del grupo de riesgo para reducir el hacinamiento. Roraima y Goiás, por ejemplo, rechazaron esta opción. Además, los porcentajes de liberación son muy diferentes entre los 26 estados brasileños y el Distrito Federal, ya que Maranhão y Piauí liberaron al 30% de sus presos, mientras que Amapá, Ceará, Espírito Santo y Rio de Janeiro no reportaron el número de liberaciones. En resumen, la adopción de la recomendación no significa una liberación efectiva de los detenidos.

Por otro lado, no existen datos sobre la categoría de vulnerabilidad de la persona liberada (anciano, enfermo, embarazada etc.), porque el CNJ no presenta información sobre el perfil de los beneficiarios de esta medida. En este sentido, un tema importante para investigaciones futuras es «examinar el impacto de estas estrategias de liberación temprana tanto en la salud de los liberados como en el comportamiento posterior de estos individuos (es decir, la reincidencia) durante este período de liberación anticipada» (Rapisarda et al, 2020:6).

Sin embargo, ninguno de los planes incorporó acciones para examinar sistemáticamente a la población privada de libertad, lo que dificulta conocer la situación real de las cárceles durante la pandemia. Tampoco se han incorporado medidas preventivas para las personas que están en contacto con las cárceles, ni acciones para las que prestan servicios de asistencia a los detenidos y que pueden contribuir con la no propagación de la enfermedad. Sin una política de pruebas sistemática, no será posible saber cuántas personas en contacto con instituciones penales han sido infectadas por el virus, lo que se comentará a continuación.

5.2. Pruebas y muertes

Cuando miramos a los afectados por la enfermedad, a fines de octubre, Brasil tenía entre su población general uno de los informes más altos de casos y muertes de Covid-19 en comparación con todos los países del mundo: hubo 5.559.206 casos confirmados y 160.253 muertes relacionadas con el coronavirus (Johns Hopkins University, 2020). A su vez, entre las personas detenidas se registraron 46.215 casos y 119 muertes por el Covid-19. Es decir, menos del 1% de los casos confirmados y el 0,08% de las muertes por Covid-19 en Brasil ocurrieron entre la población privada de libertad.

Según Rapisarda et al (2020:3), este resultado es de alguna manera esperado. Si bien Brasil alberga el tercer sistema penitenciario más grande del mundo, su universo carcelario (755.274) comprende menos del 0,36% de la población total del país (212.559.417). Por esta razón, es importante comparar las tasas de infecciones y muertes dentro y fuera de las cárceles (Tabla 2).

| Población | Infectados | Muertes | % muertes por infectados | |||

| N | Tasa 10 mil personas | N | Tasa 10 mil personas | |||

| En general | 212.559.417 | 5.559.206 | 262 | 160.253 | 8 | 2,9% |

| Personas detenidas | 755.274 | 46.215 | 612 | 119 | 2 | 0,3% |

Hasta 26 de octubre de 2020, la tasa de infección en la población brasileña en general fue de aproximadamente 262 casos positivos de Covid-19 por cada 10.000 habitantes. Pero, la tasa de la población carcelaria fue de 612 casos positivos por cada 10.000 presos. En otras palabras, había casi tres veces más personas infectadas dentro de las cárceles que fuera. Sin embargo, al comparar la tasa de mortalidad, la situación se invierte. Si en la población general había 8 personas muertas por Covid-19 por cada 10.000 habitantes, en la población encarcelada había dos muertos por cada 10.000 presos, un promedio cuatro veces menor. El porcentaje de muertes por casos confirmados también es muy diferente: 2,9% en la población general y solo del 0,3% en las cárceles.

No hay razón para creer que las unidades penitenciarias brasileñas tienen menos fallecidos que la población brasileña por Covid-19 (Sánchez et al, 2020). Así, la diferencia sería resultado de la ausencia de una política de testeo de los óbitos. Para reforzar este argumento, comparamos las tasas de mortalidad (causas naturales y violentas) con las tasas de mortandad de Covid-19. El resultado no podría ser más indicativo de cómo los relatos de muertes por el nuevo coronavirus parecen no ser reportados (Tabla 3).

| Estado | Población | Causas naturales (dez. 2019) | Causas violentas (dez. 2019) | Covid-19 (oct. 2020) | |||

| N | Tasa | N | Tasa | N | Tasa | ||

| Acre | 8.414 | 3 | 3,6 | 1 | 1,2 | 3 | 3,6 |

| Alagoas | 9.382 | 5 | 5,3 | 2 | 2,1 | 0 | - |

| Amazonas | 12.069 | 5 | 4,1 | 24 | 19,9 | 1 | 0,8 |

| Amapá | 2.750 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

| Bahia | 16.727 | 8 | 4,8 | 4 | 2,4 | 0 | - |

| Ceará | 31.776 | 15 | 4,7 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 |

| Distrito Federal | 16.823 | 13 | 7,7 | 0 | - | 4 | 2,4 |

| Espírito Santo | 23.470 | 19 | 8,1 | 6 | 2,6 | 3 | 1,3 |

| Goiás | 25.950 | 16 | 6,2 | 14 | 5,4 | 5 | 1,9 |

| Maranhão | 12.387 | 3 | 2,4 | 0 | - | 1 | 0,8 |

| Minas Gerais | 74.844 | 45 | 6,0 | 24 | 3,2 | 7 | 0,9 |

| Mato Grosso do Sul | 17.989 | 27 | 15,0 | 9 | 5,0 | 2 | 1,1 |

| Mato Grosso | 12.562 | 10 | 8,0 | 0 | - | 3 | 2,4 |

| Pará | 21.279 | 14 | 6,6 | 65 | 30,5 | 0 | - |

| Paraíba | 13.361 | 11 | 8,2 | 4 | 3,0 | 2 | 1,5 |

| Pernambuco | 33.706 | 38 | 11,3 | 5 | 1,5 | 8 | 2,4 |

| Piauí | 4.516 | 2 | 4,4 | 5 | 11,1 | 1 | 2,2 |

| Paraná | 29.908 | 18 | 6,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 |

| Rio de Janeiro | 51.029 | 176 | 34,5 | 3 | 0,6 | 16 | 3,1 |

| Rio Grande do Norte | 10.315 | 11 | 10,7 | 3 | 2,9 | 0 | - |

| Rondônia | 13.611 | 4 | 2,9 | 0 | - | 2 | 1,5 |

| Roraima | 3.711 | 3 | 8,1 | 0 | - | 8 | 21,6 |

| Rio Grande do Sul | 41.272 | 60 | 14,5 | 8 | 1,9 | 8 | 1,9 |

| Santa Catarina | 23.483 | 24 | 10,2 | 2 | 0,9 | 3 | 1,3 |

| São Paulo | 233.089 | 200 | 8,6 | 3 | 0,1 | 33 | 1,4 |

| Sergipe | 6.360 | 1 | 1,6 | 2 | 3,1 | 2 | 3,1 |

| Tocantins | 4.491 | 7 | 15,6 | 0 | - | 0 | - |

| Total | 755.274 | 738 | 9,8 | 188 | 2,5 | 119 | 1,6 |

Dos meses antes del fin de año (para los datos de Covid-19), la tasa de mortalidad por cada 10.000 detenidos por coronavirus es seis veces menor que la tasa de mortalidad por causas naturales (9,8 muertes por cada 10.000 detenidos) y 1,6 veces menor que la tasa de mortalidad por violencia (2,5 muertes por cada 10.000 detenidos). Este patrón de resultados se encuentra en la gran mayoría de los estados de la federación. Incluso es interesante notar que hay lugares —como Amapá y Tocantins— que están lejos de ser conocidos como locales que garantizan los derechos de los detenidos y que, aun así, no registraron muertes por violencia en 2019 ni muertes por Covid-19 hasta el 26 de octubre de 2020.

A continuación, trataremos de entender cómo los problemas potencializados por el Covid-19 (como muertes, infecciones y suspensión de visitas familiares) resbalan a la sociedad a través de noticias en la prensa.

5.3. Rebeliones

Como se presentó anteriormente, es importante destacar la naturaleza de los materiales de prensa. Si bien se difunde la idea de que los periódicos adopten la construcción de una narrativa imparcial, neutral y objetiva, sus contenidos están lejos de desarrollar una perspectiva plural de la sociedad (Miguel y Biroli, 2010). Presentándose como un discurso fundado en categorías universales, en realidad, los relatos de la prensa ayudan a hacer visibles o invisibles determinados temas. Es decir, al no exteriorizar su posición como socialmente sesgada, los periodistas esconden que su visión incorpora y activa supuestos que naturalizan el orden social y político establecido.

En específico sobre seguridad pública, esta cuestión gana aún más relevancia. El contenido divulgado por la prensa facilita interpretaciones como falsas o verdaderas. Con esto, los periódicos orientan los actores sociales en sus rutinas (Porto, 2009), lo que puede generar sentimientos de inseguridad, así como incitar perjuicios y situaciones de discriminación social. Misse (2009) señaló la importancia de la prensa para la acumulación social de violencia, cuyo efecto es producir el proceso de «sujeição criminal» ya mencionado.

En vista de estas consideraciones, en 2019 el foco de la prensa sobre las cárceles fue básicamente en situaciones de violencia, como en una rebelión con varias muertes ocurridas en el Complexo Anísio Jobim, en Amazonas, en la capital Manaus.12 El ministro de Justicia indicó que la situación resultó del «descontrol del poder estatal» entre las personas privadas de libertad (Miranda, 28/05/2019).

«Las informaciones que nosotros tenemos es que hubo un conflicto entre grupos criminales. Esto puede suceder en una cárcel en cualquier parte del mundo. No debería. Nosotros estamos tratando de controlar estos casos específicos», afirmó. El ministro dijo que los líderes que comandaron los asesinatos serán trasladados a establecimientos federales13 (Ídem).

Es decir, las situaciones de violencia son comunes en el establecimiento, ya que parece no existir una política penal estructurada. Más que eso: como presentamos en la sección anterior, hay muchas muertes violentas (incluso más que las ocasionadas por Covid-19) en las cárceles brasileñas. Los detenidos a menudo buscan resolver sus disputas y problemas relacionados con el mundo exterior cuando están en prisión. Además, muchos conflictos con muertes son resultados de rivalidades propias del ambiente carcelario (Manso y Dias, 2018).

En gran medida, las acciones del Estado en esta materia se basan en la omisión. Cuando se les insta a actuar de manera más directa, las agencias públicas brindan respuestas fundadas en una mayor disciplina y control, como el traslado de los detenidos a instalaciones de cumplimento de pena más estrictas, por ejemplo, las cárceles federales.14 Según Reishoffer y Bicalho (2013), estos espacios son escenarios de graves violaciones, porque determinados derechos de los detenidos están restringidos al límite, como las visitas familiares, visitas íntimas y las salidas a tomar el sol.

Al analizar las noticias de prensa del primer semestre de 2020, es posible destacar algunas conclusiones generales. Muchos de los datos recogidos se refieren al contexto de la pandemia y, quizás por ello, hay una mayor cantidad de noticias en comparación con el periodo del 2019 analizado. De hecho, generalmente, las noticias revelan la crisis de salud y las condiciones de las cárceles, de forma que no necesariamente exponen ejemplos de rebeliones. O sea, algunas han exhibido situaciones de violencia en el contexto penal, pero la mayoría de ellas apenas las han señalado solamente como una posibilidad. Aparentemente, existe el temor de que este tipo de situación ocurriera en lugar de suceder realmente. Como otra hipótesis, la prensa quiere fortalecer un imaginario violento en relación con el sistema penitenciario, como señala la literatura (Misse, 2009).

Entre las noticias que señalaron casos de rebeliones durante la pandemia, el estado de Amazonas fue uno de los focos, como aconteció en 2019. En mayo de 2020, se indicó que, con miedo debido a la crisis de salud, personas privadas de libertad tomaron funcionarios de rehenes.

«Hay un hermano muriendo aquí. La ayuda viene aquí, trae la enfermedad aquí, viene de la calle, hay hermano muriendo aquí, están todos están enfermos», dice un video grabado durante la rebelión (Maisonnave 02/05/2020).15

En un escenario semejante al de Amazonas, más de mil personas privadas de libertad en São Paulo huyeron de una cárcel después de una rebelión. Además del temor de ser infectados con Covid-19, los detenidos se rebelaron contra las reglas que suspendían las visitas durante la pandemia. En consecuencia, al describir el contexto carcelario nacional reciente, una materia indicó que la gestión penal estaba perdiendo el control de algunos establecimientos, como está apuntado a continuación.

Cada pabellón tiene ocho plazas que deberían privar de libertad a 12 detenidos, pero solo hay 26, más del doble. En total son 1.300 detenidos, cuando la capacidad es de 847. La cárcel no tiene enfermería. Sus actividades están suspendidas. Cada 15 días recibe suministros de higiene, pero, según el funcionario, no duran una semana. El establecimiento también debe tener 30 agentes, pero solo tiene 14 (Pauluze, 16/04/2020).16

En este sentido, algunos materiales de la prensa destacaron la importancia de aplicar medidas no privativas de libertad como forma de prevenir la pandemia y los problemas de rebelión, en diálogo con los reglamentos nacionales e internacionales. En uno, se indicó que actores de la legislatura nacional exigen la aplicación del arresto domiciliar para madres y personas con discapacidad (Bergamo, 27/03/2020). Sin embargo, otras noticias destacaron la dificultad de aplicar estas medidas, principalmente por la falta de mecanismos de control considerados efectivos por actores públicos, como el monitoreo electrónico.

El DEPEN manifestó en un informe interno que, debido a la pandemia, falta el brazalete electrónico (…) Para enfrentar el escenario, el DEPEN solicitó al gobierno R$28 millones para nuevas adquisiciones17 (Folha de São Paulo, 29/05/2020).

Al mismo tiempo que la prensa construye una perspectiva violenta sobre las cárceles durante el momento de la pandemia, lo que genera la percepción de que puede ocurrir una rebelión en cualquier momento y de que las personas privadas de libertad son peligrosas, se requieren medidas para desencarcelar a los individuos. Las narrativas son en buena medida ambiguas, así como suelen ser contradictorias las perspectivas de los actores públicos. Los gobiernos fueron instados a liberar a las personas al comienzo de la pandemia, pero no lo hicieron de manera sustancial. Además, los estados dijeron que no hay muertes por Covid-19 entre los individuos detenidos, pero no dieron a conocer datos al respecto del porqué de tantos enfermos.

En otras palabras, la pandemia se ha convertido en una oportunidad adicional para retirar los derechos de las personas privadas de libertad, ya que estos individuos no son percibidos como sujetos dignos en Brasil desde hace muchos años (Caldeira, 1991). A la luz de la información discutida hasta ahora, apuntase las conclusiones que se pueden extraer de los datos presentados aquí.

6. ¿Qué es posible esperar?

Privar a una persona de la libertad no significa privarla de sus derechos. Aunque simple, esta frase es difícil de aplicar en Brasil, especialmente durante la pandemia. Según los datos presentados, es posible decir que el contexto de Covid-19 agrava los problemas que ya eran la rutina de las cárceles nacionales. Por lo tanto, sería contradictorio hacer predicciones optimistas sobre las posibles consecuencias del virus en la vida de los presos a corto, medio y largo plazo.

Ante el escenario surgido con el Covid-19, se esperan más muertes causadas por el virus, a pesar de que el problema del subregistro ocultará las cifras reales de la enfermedad en las cárceles. De hecho, ya existe una política que provoca la muerte de personas durante la custodia estatal, como lo indican los datos de mortalidad natural y violenta del DEPEN en el 2019. A su vez, también se esperan nuevas rebeliones con muertes, pero tal vez no con la sistematicidad prevista por los periódicos. Estos eventos son y serán utilizados como estrategias por los detenidos para ser escuchados sobre las precarias condiciones de privación de libertad y para que ellos establezcan algún tipo de contacto con el mundo exterior a la prisión. La suspensión de las visitas familiares refuerza este contexto, tensionando aún más a las cárceles.

Por fin, esperamos situaciones de violencia cometidas por agentes del Estado contra los detenidos, porque existe una comprensión de que el uso excesivo de la fuerza es la forma más eficaz para mantener el orden y para imponer el miedo como instrumento de control social (Zackseski et al, 2017). Es este entendimiento que guía a la política penitenciaria en Brasil desde la transición democrática, indicando que los detenidos no son sujetos de derechos (Caldeira, 1991). Durante el actual gobierno federal, específicamente del presidente Bolsonaro, es posible decir que las personas privadas de libertad se han vuelto aún más indignas de vivir. Son, así, percibidas socialmente como individuos que no deberían ser liberados debido a la pandemia Covid-19, aunque su detención pone su salud y vida en riesgo.

En otras palabras, a pesar de la pandemia, los imperativos de la seguridad pública y disciplina superan el valor de la vida de las personas privadas de libertad. No se respetan las recomendaciones emitidas a nivel internacional y nacional, aunque algunos actores públicos indican haber implementado las medidas sugeridas. Si fuera efectivamente así, los problemas generados por el Covid-19, como también las violaciones estructurales de las cárceles brasileñas, no serían una realidad generalizada.

Referencias

Adorno, S. (1991). Sistema penitenciario no Brasil: problemas e desafíos. Revista USP, 9, 65-78.

Barbosa, A.R. (2005) Prender e dar fuga: biopolítica, sistema penitenciário e tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tese (doutorado), Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Batista, N. (1990). Punidos e mal pagos: violência, justiça, segurança pública e direitos humanos no Brasil de hoje. Editora Revan.

BERGAMO, Monica. «Deputados pedem regime domiciliar para mães e portadores de doenças crônicas encarcerados». Folha de São Paulo, 27.mar.2020. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/03/deputados-pedem-regime-domiciliar-para-maes-e-portadores-de-doencas-cronicas-encarcerados.shtml

Braga, A.G.M.; Angotti, B. (2015). Da hipermaternidade à hipomaternidade no cárcere feminino brasileiro. SUR–Revista Internacional de Direitos Humanos, 12 (22), 229-239.

Caldeira, T.P.R. (1991) Direitos Humanos ou privilégio dos bandidos? Desventuras da democratização brasileira. Novos Estudos, 30, 162-174.

Campos, M.D.S.; Azevedo, R. G. D. (2020). A ambiguidade das escolhas: política criminal no Brasil de 1989 a 2016. Revista de Sociologia e Política, 28(73), s/p.

Carnelos, G.Z.; Dellosso, A.F.A; Turbiani, G.C. (2019). O direito de uma criança de olhar. En: Instituto Alana; Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Pela liberdade: a história do habeas corpus coletivo para mães & crianças (84-93). São Paulo: Instituto Alana.

Carvalho, S.G.D.; Santos, A.B.S.D.; Santos, I.M. (2020). The pandemic in prison: Interventions and overisolation. Ciência & Saúde Coletiva, 25, 3493-3502.

Castro, A.L.D.S.; Guareschi, P. (2008). Da privação da dignidade social à privação da liberdade individual. Psicologia & Sociedade, 20 (2), 200-207.

Christie, N. (2011). Uma razoável quantidade de crimes. Rio de Janeiro: Revan.

Cifali, A.C. (2016) Política criminal e governos de esquerda na América Latina: entre semelhanças e ambiguidades. Civitas-Revista de Ciências Sociais, 16 (4), 673-681.

CNJ. Covid-19 no Sistema Prisional: Atualizado em: 26/10/2020. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2020b. Disponible en: https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/covid-19/monitoramento-cnj/

CNJ. Relatório de Monitoramento da Covid-19 e da Recomendação 62/CNJ nos Sistemas Penitenciário e de Medidas Socioeducativas II. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2020a. Disponible en: https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/covid-19/monitoramento-cnj/

Cruz, M.V.G.D.; Souza, L.G.D.; Batitucci, E.C. (2013). Percurso recente da política penitenciária no Brasil: o caso de São Paulo. Revista de Administração Pública, 47(5), 1307-1325.

DEPEN. Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN). Brasília: Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 2019. Disponible en: http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias

Dias, C. (2011), Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. São Paulo, tese (doutorado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

Duarte, T.L. (2020), Vácuo no poder? Reflexões sobre a difusão do Primeiro Comando da Capital pelo Brasil. Revista Crítica de Ciências Sociais, 122, 77 96.

Feltran, G. (2018), Irmãos. Uma história do PCC. São Paulo: Companhia das Letras.

Garland, D. (2008), A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Revan.

FOLHA DE SÃO PAULO. «Depen diz que tornozeleiras estão em falta e pede R$ 28 milhões para suprir demanda na pandemia». Folha de São Paulo, 29.mai.2020. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/depen-diz-que-tornozeleiras-estao-em-falta-e-pede-r-28-milhoes-para-suprir-demanda-na-pandemia.shtml

Ghiringhelli, R.A. (2017). Reformas de la Justicia Penal en Brasil–La democratización inconclusa. Acta Sociológica, 72, 43-69.

Godoi, R. (2017). Experiência da pena e gestão de populações nas penitenciárias de São Paulo, Brasil. Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 21(1), 27-48.

Godoi, R.; Campello, R.; Mallart, F. (2020). O colapso é ponto de partida: Entrevista com o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro sobre prisões e a Covid-19. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social – Rio de Janeiro – Reflexões na Pandemia 2020, 1-15.

Iglesias-Osores, S. (2020). Contagio y medidas de prevención de SARS-CoV-2 (COVID-19) en prisiones. Revista Española de Sanidad Penitenciaria, 22 (2), 92-96.

Kinner, S. A.; Young, J. T.; Snow, K.; Southalan, L.; Lopez-Acuña, D.; Ferreira-Borges, C.; O'Moore, É. (2020). Prisons and custodial settings are part of a comprehensive response to COVID-19. The Lancet Public Health, 5(4), 88-89.

Lermen, H.S. et al. (2015) Saúde no cárcere: análise das políticas sociais de saúde voltadas à população prisional brasileira. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 25, 905-924.

Lourenço, L.C.; Almeida, O.L. (2013). Quem mantém a ordem, quem cria desordem’: gangues prisionais na Bahia. Tempo Social, São Paulo, 25 (1), 37-59.

Manso, B.P.; Dias, C. (2018), A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime. São Paulo: Todavia.

Maissonave, F. (2020) «Com medo do coronavírus, presos fazem reféns em motim em Manaus». Folha de São Paulo, 02.mai.2020. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/com-medo-do-coronavirus-presos-fazem-refens-em-motim-em-manaus.shtml

Miguel, L.F.; Biroli, F. (2010). A produção da imparcialidade: a construção do discurso universal a partir da perspectiva jornalística. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 25 (73), 59-76.

Miranda, G. (2019). «Moro diz que massacre em Manaus é resultado de 'certo descontrole do poder estatal'». Folha de São Paulo. 28.mai.2019. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/05/moro-diz-que-massacre-em-manaus-e-resultado-de-certo-descontrole-do-poder-estatal.shtml

Misse, M. (2009). Sobre a acumulação social da violência no Rio de Janeiro. Civitas, 8 (3), 371-385.

Montoya-Barthelemy, A.; Lee, C.D.; Cundiff, D.; Smith, E. (2020). COVID-19 and the correctional environment: the American prison as a focal point for public health. American Journal of Preventive Medicine, 58(6), 888–891.

Pauluze, T. (2020) “'Estamos perdendo o controle da cadeia', diz agente penitenciário de SP sobre tensão do coronavírus”. Folha de São Paulo, 16.abr.2020. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/estamos-perdendo-o-controle-da-cadeia-diz-agente-penitenciario-de-sp-sobre-tensao-do-coronavirus.shtml

Pastoral Carcerária (2016). Tortura em tempos de encarceramento em massa. São Paulo: Pastoral Carcerária, CNBB.

Porto, M.S.G. (2009). Mídia, segurança pública e representações sociais. Tempo Social: Revista de Sociologia da USP, 21 (2), 211-233.

Rapisarda, S.S.; Byrne, J.M.; Marmolejo, L. (2020). An Examination of COVID-19 Outbreaks in South American Prisons and Jails. Victims & Offenders, 1-10.

Reishoffer, J.C.; Bicalho, P.P.G. (2013), O Regime Disciplinar Diferenciado e o Sistema Penitenciário Federal: A «Reinvenção da Prisão» através de Políticas Penitenciárias de Exceção. Revista Polis e Psique, 3(2), 162-184.

Ribeiro, M.A.T.; Deus, N.M.S.F. (2017). Mulheres Encarceradas: A Saúde Atrás das Grades. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, 6 (4), 324-339.

Sánchez, A.; Simas, L., Diuana, V.; Larouze, B. (2020). COVID-19 nas prisões: um desafio impossível para a saúde pública? Cadernos de Saúde Pública, 36 (5), s/p.

Scherer, Z.A.P.; Scherer, E.A.; Santos, M.A.D.; Souza, J. D.; Pillon, S. C.; Scherer, N. P. (2020). Mulheres privadas de liberdade: representações sociais de prisão, violência e suas consequências. Revista Brasileira de Enfermagem, 73 (3), s/p.

Silva Santos, A. et al (2020). Yield, Efficiency and Costs of Mass Screening Algorithms for Tuberculosis in Brazilian Prisons. Clinical Infectious Diseases, 72(5), 771-777.

Silvestre, G. (2012). Dias de visita: uma sociologia da punição e das prisões. São Paulo, Brasil: Alameda.

Spares Filho, M.M.; Bueno, P.M.M.G. (2016). Demography, vulnerabilities and right to health to Brazilian prison population. Ciencia & saude coletiva, 21(7), 1999-2010.

Soares, M. M.; Bueno, P. M. M. G. (2016). Demography, vulnerabilities and right to health to Brazilian prison population. Ciencia & saude coletiva, 21, 1999-2010.

Sozzo, M. (Ed.). (2016). Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. Buenos Aires: Clacso.

Vaz, A. (2018) Sobre outorgas e penas: Capitalismo, trabalho e punitivismo à brasileira. Dilemas-Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 11 (1), 75-96.

Wacquant, L. (1999), Les prisons de la misère. Paris: Raisons d’Agir.

Zaccone, O. (2015). Indignos da vida: a desconstrução do poder punitivo. Rio de Janeiro: Editora Revan.

Zackseski, C.; Machado, B. A.; Azavedo, G. (2017). O encarceramento em massa no Brasil: uma proposta metodológica de análise. Crítica Penal y Poder, (12), 269-289.

Notas

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf

Notas de autor

lmlr@ufmg.br