Papeles de investigación

En busca del objetivismo espacial. Sobre El cielo de Boedo, de Daniel Durand

In Search of Space Objectivism. On El cielo de Boedo, by Daniel Durand

El taco en la brea

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 2362-4191

Periodicidad: Semestral

núm. 20, e0156, 2024

Recepción: 27 Junio 2024

Aprobación: 10 Julio 2024

Para citar este artículo:: Moscardi, M. (2024). En busca del objetivismo espacial. Sobre El cielo de Boedo, de Daniel Durand. El taco en la brea, (20) (junio–noviembre). Santa Fe, Argentina: UNL. e0156 DOI:10.14409/eltaco.10.20.e0156

Resumen: En este artículo, tomo como punto de partida una serie de poemas incluidos en la última página del primer número de la revista 18 Whiskys, sin atribución de autoría, en la que se hace referencia al «objetivismo espacial». A partir de ahí, pienso en las posibilidades críticas de esta categoría que, de alguna manera, parece darle otra tonalidad a la poética objetivista que se encontraba, hacia 1990, en pleno proceso de formación nacional. Luego me concentro en la lectura de El cielo de Boedo, de Daniel Durand, como un libro que, en esta estela abierta por la Whiskys, cuestiona y hace trastabillar las posibilidades visuales y técnicas concebidas por el objetivismo argentino a partir de una serie de operatorias formales que se detallan y definen en el transcurso del análisis.

Palabras clave: objetivismo argentino, poesía argentina contemporánea, objetivismo espacial, Daniel Durand, poesía de los noventa.

Abstract: In this article, I take as a starting point a series of poems included on the last page of the first issue of the magazine 18 Whiskys, without authorship attribution, in which reference is made to «space objectivism». From there, I think about the critical possibilities of this category that, somehow, seems to give another tone to the objectivist poetics that was, around 1990, in the middle of the process of national formation. Then I focus on reading El cielo de Boedo, by Daniel Durand, as a book that, in this trail opened by Whiskys, questions and makes the visual and technical possibilities conceived by Argentine objectivism from a series of operations stumble that are detailed and defined in the course of the analysis.

Keywords: Argentine objectivism, contemporary Argentine poetry, spatial objectivism, Daniel Durand, nineties poetry.

La invención del objetivismo espacial

Incomestible, poético y lejano como un paisaje.

Proust. En busca del tiempo perdido (III)

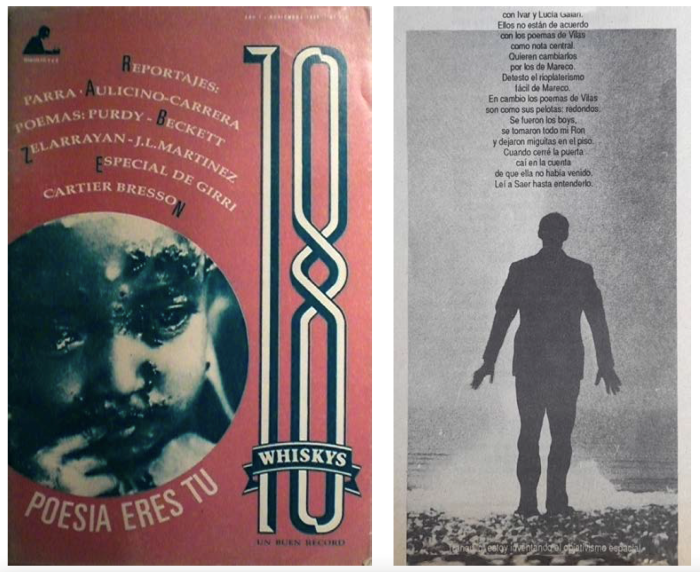

Publicado en 1990, el primer número de la revista 18 Whiskys, dirigida por José Villa, ocupa un lugar fundacional con respecto a lo que, varios años más tarde, la crítica especializada llamaría «poesía de los noventa».[1] Este número inaugural concluye con una serie de poemas que ha pasado desapercibida, sin atribución de autoría, y que lleva el nombre de «Las negras libretas de Samoel».[2] En el centro de la página, aparece una imagen de cierre: la silueta de una persona de espaldas, frente al mar, en un instante de «inspiración» coronado por la oportuna ola que revienta contra la orilla y salpica de espuma los pies del modelo. El momento del día no podría determinarse con precisión: la foto parece tomada al amanecer o al crepúsculo, da igual. El dato es que el sol brilla en el horizonte al punto de que satura la imagen, quemada de luz blanca. La persona tiene los brazos extendidos, en una postura de rapto místico y sublime. Por la posición de la cabeza, levemente inclinada hacia arriba, asumimos que mira el cielo. A la vez hay algo de «elevación» en esas manos abiertas, con sus dedos separados, como si el personaje estuviera por levitar, ascender, a punto de despegar los pies de la tierra. Todo en la foto habla de una composición kitsch, exagerada y artificial. Sin embargo, en esa misma imagen hay un «mensaje» escondido. En letras blancas, casi ilegibles por su diminuto tamaño, fundidas en la arena, leemos: «Tranquilo, estoy inventando el objetivismo espacial». Y ahí viene la carcajada final. Telón. Así termina el primer número de la 18 Whiskys.

Figura 1

A la izquierda, tapa del primer número de la revista 18 whiskys. A la derecha, última página de la revista. Foto de archivo personal

Esta escena «idílica» contrasta de manera notable con la imagen de tapa del primer número de la Whiskys: un niño leproso con la leyenda «poesía eres tú». De la enfática oposición entre la imagen fuerte que abre y la imagen «light» que cierra la revista se desprende el uso paródico de la segunda, en evidencia cuando ponemos una al lado de la otra.

El verso escondido en la arena llama la atención por varias razones. La primera de ellas es su carácter entre disimulado y a la vez estructuralmente clave, dado que podría leerse como la «frase final», incluso como una especie de profecía en tono de comedia. En segundo lugar, consideremos que el dossier sobre Ezra Pound, publicado en el verano de 1986 por el Diario de poesía, ya había dado el puntapié inicial para asentar las bases de un objetivismo en suelo nacional.[3] Otra intervención fundamental, en este sentido, fue la del ensayo «El neobarroco en la Argentina», de Daniel García Helder, publicado un año después del dossier sobre Pound, en el número 4 de 1987[4]. Por lo tanto, este enunciado final que encontramos en la primera 18 Whiskys, del año 1990, funciona como una temprana —por no decir casi instantánea— parodia del objetivismo argentino. Ante un objetivismo materialista, concentrado en los objetos cotidianos, resulta que ahora hay otro, un objetivísimo «espacial», que parece inventado por poetas astronautas. Incluso con el objetivismo en un estado semi‒embrionario, los redactores de la Whiskys ya están inventando precipitadamente otro. No sé si de manera deliberada o por pura coincidencia, pero un remanente de este chiste reaparece incluso en la revista La novia de Tyson (1998‒2003), dirigida por Rodolfo Edwards, Washington Cucurto y Horacio Fiebelkorn, que en su tercer número incluye esta imagen:

Figura 2

Foto interior del N°3 de la revista La novia de Tyson, Año 2 (1999/2000). Foto de archivo personal.

Esta foto redobla, en la otra punta de la década, diez años después, la carcajada que había comenzado con el «objetivismo espacial» al final de la 18 Whiskys. Como sea, el anuncio «oculto» en la foto de esta persona a punto de elevarse hacia el firmamento está tomado de un verso incluido en los poemas de «Las negras libretas de Samoel». ¿Habrá ahí alguna pista para definir de qué se trata esto del «objetivismo espacial»? O en todo caso: ¿qué idea del «objetivismo espacial» podríamos inducir de «Las negras libretas de Samoel»? Antes de centrarme en el contexto donde aparece el verso en cuestión, quisiera detenerme en el comienzo de esta serie:

Lunes

Me levanté tarde.

Puse el cassete de Gary Burton.

Prendí el video de Jane Fonda.

Doce minutos de gimnasia.

Flexiones. Reflexiones.

Estoy exhausto, extenuado.

Pensar acerca de la redundancia.

¿El aerobic es una poética de la repetición?

Consultar con los boys.

Más tarde.

Leo la National Geographic.

La arrojo por la ventana.

I can’t belive it.

No hay ninguna nota sobre Pound.

Buscar en el Reader’s.

Almuerzo en la embajada de Francia:

Ensalada frugal,

peceto con ananá.

Charlas vanas

sobre Tel Quel y Baudrillard

Anotar nombres

y preguntar a los boys si los conocen.

Nota:

Me manché la corbata con chantilly.

No olvidar posible tema:

la mancha como duda

(la lavo o la tiro).

No hacer referencias

obvias y fáciles como:

en un lugar de la Mancha...

Juan y Manchame se fueron al río.

Por ahí va la cosa.

Creo.

Leo a Bret Easton Ellis

mientras miro un video de Alf.

Me gusta esa escritura

seca, contrapuesta a ese cuerpo

pequeño y peludo.

Recordar esa adjetivación,

me gusta.

(...)

Al borde de la piscina

que instalé en el baño

temo caer dentro de ella

como en una edad de oro.

No escribí nada.

Los patitos

que flotan con su perfil de plástico

no me inspiran.

No creo en la inspiración.

Ella no vino.

Tampoco ayer.

Miré fotografías

que parecían decirme algo.

(Un señor mira

fotografías que parecen decirle algo

ahí hay una idea).

(18 Whiskys, N°1: 50; todas las citas de estos poemas están en la misma página)

Lo primero que se advierte en cuanto a la condición «espacial» parecería ser más bien metafórico: se trata de escribir la nebulosa del poema, su estado previo de dispersión volátil, su materia oscura —«Las negras libretas...»—, los apuntes para un indefinido poema del futuro o para un poema no escrito. La notación funcionaría como técnica y la aceleración del verso como un ritmo metódico. Importan la velocidad lacónica con la que se abrevia un acontecimiento y la precipitación vertiginosa que hila el salto entre un verso y el siguiente. El «objetivismo espacial» —si tuviéramos que definirlo teniendo como referente esta única muestra— hace de la escritura una cámara de gravedad cero —o menos que cero:[5] transforma el poema en una zona de gravitación de materiales, montaje de ideas, ocurrencias, anécdotas, pensamientos, sentimientos, momentos que se acumulan sin premeditación a lo largo de un día, de una jornada. Pero sobre todo, el poema deviene borrador. Quiero decir: el poema no está definido como un objeto estable. Por el contrario, es su inestabilidad lo que vemos en pleno funcionamiento. No hay poema estrictamente hablando, porque el poema se percibe a sí mismo y se nombra a sí mismo como una zona de tanteo y de puesta a prueba de los materiales. Todo parece pasar por esta operatoria central: la flexión/reflexión, lo aeróbico de la escritura, la idea de la poesía como un ejercicio, una gimnasia, en este caso asociada a la notación diaria. Avanzo un poco más:

Miércoles

Tuve un sueño extraño:

Troski en bicicleta

me perseguía por adentro

del Mc Donalds.

Nota para un poema:

metáfora de contaminación

entre la sangre fluyendo

de la cabeza de Troski

y el tomate de la hamburguesa.

Palabras interesantes:

kétchup, San Petersburgo,

ticket, Thanks for your visit.

No lo escribiré hoy.

Ella no vino.

El poema sirve como recordatorio: los restos de un sueño, palabras sueltas, materiales dispersos para recuperar más tarde. La declaración contradictoria «no escribiré hoy» —que ya encontrábamos antes: «No escribí nada»— permite ubicar la escritura poética en otro lugar, por fuera de esta escritura efectiva. De lo contrario ¿qué podría designar esa negación? Se escribe para decir que, en otra parte, no se escribió. Y eso que no se escribió es el poema. La escritura perfila así un universo del poema futuro, de la escritura postergada o dilatada. En este punto cobra relevancia la idea de «libreta». Es el soporte lo que determina las pautas formales y compositivas de esta serie: no hay poemas en la libreta, sino apuntes, notas mentales, recordatorios, bosquejos. Llegamos, por último, a la parte del «objetivismo espacial»:

Domingo

Son las doce

menos cuarto de la noche.

No debí mezclar Mezcal y Trapax.

Debo escribir ese poema

en quince minutos.

(...)

Ahí hay un tema:

un señor grande quiere irse

al espacio para ver la Tierra

de forma objetiva. Desde lejos

la compara con una manzana

en un cuadro de Cézanne.

Tranquilo,

estoy inventando el objetivismo

espacial. ¡Lo encontré!

Comprar crónicas marcianas

y el libro de Sagan.

Salgo a la noche

a mirar las estrellas; soy feliz.

El poema objetivista —que, aunque esquemáticamente, podríamos remitirlo a la noción de «poema fotográfico» de William Carlos Williams—[6] suele estar asentado sobre una mirada de cerca, más bien próxima al objeto. Pienso, por poner un ejemplo significativo para la tradición de la poesía argentina, en el icónico poema «La corrupción de la naranja», de Darío Cantón, en el cual el observador está tan cerca del objeto que hasta puede olerlo y registrar hasta los más ínfimos cambios olfativos.[7] El objetivismo espacial, en cambio, articularía una mirada más bien distante, de lejos; una mirada desde la cual cambia radicalmente la escala formal de los objetos, como sucede con la Tierra, que parece una manzana pintada por Cézanne. Pero además, existe un reenvío a otro tipo de dimensión técnica que ya no parecería ser solamente la del registro «fotográfico» de la imagen —en este caso, una «imagen satelital» del mundo— sino que se agrega la del trazo pictórico impresionista. En La duda de Cézanne, Mareleau‒Ponty explica que el impresionismo retomado en su obra «pretendía plasmar en pintura el mismo modo en que los objetos asombran nuestra mirada y avivan nuestros sentidos; así, los representaba tal y como se ofrecen a la percepción inmediata, sin perfiles claros y ligados entre sí en una atmósfera de luz y aire» (2012:27). De acuerdo con Arnold Hauser, el impresionismo «desliga los elementos ópticos de la experiencia de los elementos conceptuales y realza la visualidad en su autonomía», abogando por «la reducción de los elementos de la representación a la visualidad y la eliminación de todo lo que no sea de naturaleza óptica o no sea traducible a las categorías de la óptica» (2012:423). Y agrega:

Pero el impresionismo reduce no sólo la realidad a una superficie bidimensional, sino, dentro de esta bidimensionalidad, a un sistema de manchas sin perfil; renuncia, en otras palabras, no sólo a la plasticidad, sino también al dibujo, no sólo a la forma espacial del objeto, sino también a la forma lineal. Lo que gana la representación en dinámica y atractivo sensual por lo que pierde en claridad y evidencia es innegable, y este beneficio era lo más importante para los impresionistas». (423‒424)

Si cabe considerar una filiación impresionista para el «objetivismo espacial» es en este sentido estricto de una dimensión visual por fuera de un habitus óptico, una mirada donde lo sensorial aparece como esfumado, incluso borroneado o deformado. El mundo, tal y como aparece en la versión del «objetivismo espacial», ya no presentaría los mismos rasgos y la misma alta definición que en su «imagen satelital», donde todavía pueden distinguirse los continentes del océano.

Figura 3

Adaptado de The Blue Marble, Robert Simmon, 1972, NASA. Fuente: www.nationalgeographic.com.es

Figura 4

Adaptado de Erthrise, Bill Andres, 1968, NASA. Fuente: www.nationalgeographic.com.es

Figura 5

Adaptado de Nature morte avec des pommes et une coupe, Paul Cézanne, 1894. Fuente: Eugene Muntz (2009). Cézanne. Barcelona: Panamericana

Visto como una manzana, el mundo se resume risiblemente en una extrema síntesis de abreviación visual. Esto quiere decir que ambos correlatos técnicos —la foto y la pintura— no se excluyen sino que funcionan de manera simultánea y complementaria, como si se tratara de un cotejo o contrapunto entre lo visto y lo percibido, lo visible y lo decible. El momento exacto en que la Tierra puede verse y compararse con la manzana de Cézanne es el punto de invención del «objetivismo espacial», cuando el trípode de la pintura, la imagen y la mirada forma una perspectiva inédita que, luego de poner a «años luz» de distancia su objeto, puede articular un tipo de visión radicalmente condensada, incluso de efectos tragicómicos: la Tierra como una pequeña mancha del Universo, la fruta incomestible, poética y lejana de la Vía Láctea.

A lo anterior, habría que sumar el desencuentro objetivo que atraviesa la totalidad de «Las negras libretas de Samoel». Veamos puntualmente los contextos de aparición del pronombre «ella», que es una constante en cada uno de los días de la semana:

Ella no vino./ Tampoco ayer.

Vuelvo a casa./ Ella no vino.

Ella no vino.

Cuando cerré la puerta/ caí en la cuenta/ de que ella no había venido.

Ella no estaba.

¿Había vuelto?/Si fue ella la que volvió/ ya se había ido otra vez.

Tocan el timbre./ No es ella.

Ella volvió/ pero yo había salido/ a mirar las estrellas.

«Ella» no es un personaje: no tiene nombre, no tiene atributos, no tiene rasgos. Es apenas un pronombre que funciona como constante en cada tanda de versos, todos los días registrados en la libreta. Ese pronombre opera en los poemas por una doble valencia: es lo que se está esperando y a la vez lo que nunca sucede, nunca aparece. Acá es difícil no pensar en Esperando a Godot, de Beckett. Sobre todo si tenemos en cuenta —además de la alusión en el título mismo de «Las negras libretas de Samoel»— que el primer número de la Whiskys incluye un ensayo largo sobre Becket de Fabián Casas. Sin embargo, en el contexto de un «objetivismo espacial», la espera bekecttiana adquiere otras resonancias, porque es también la espera del poema que no llega, la del poema que no se escribe: «ella» bien podría hablar de un desencuentro constante y siempre dilatorio con la poesía. Es la poesía lo que jamás se efectúa en la libreta como soporte. Más allá de cualquier interpretación posible, lo interesante es que esa relación con «ella» permitiría precisar otro rasgo posible para el «objetivismo espacial», que mantendría a su objeto «fuera de campo» en lugar de inscribirlo dentro del marco visual del poema. En esa mirada sintética, algo del objeto se pierde, queda desfasado: el lenguaje tropieza con una distancia «espacial» insondable.

Ahora que trazamos algunas coordenadas básicas para pensar un «objetivismo espacial» resta hacerse la siguiente pregunta: ¿qué es lo que mueve a la carcajada inicial en esta idea desopilante? ¿Quizás una imposibilidad? ¿Por qué suena ridícula la variante «espacial» del objetivismo? ¿O hay algo en los agujeros negros, en las estrellas, en los planetas, en los meteoritos y en las galaxias que —en su condición de objetos físicos— de pronto se revela como refractario a la posibilidad de un objetivismo o por fuera de su órbita?[8] En todo caso: ¿qué de esos objetos los vuelve ajenos al objetivismo al punto de suscitar la risa? Además, «objetivismo espacial» suena a un objetivismo fuera de órbita, es decir, un objetivismo estallado, como decía antes, un objetivismo «flasheado», que hibrida las técnicas del impresionismo y la fotografía, incluso un objetivismo psicodélico —lo «espacial» tiene algo de psicodélico—, de percepción alterada —«No debí mezclar Mezcal y Trapax»—. Sin mencionar la mitología más bizarra del espacio: no olvidemos las referencias a Ray Bradbury, Carl Sagan y, con ellas, el eco extraterrestre de naves espaciales, que aumenta potencialmente la bizarría del dislate.

Comprobamos, entonces, que el encuentro de estas dos palabras —«objetivismo espacial»— da como resultado el chispazo de un oxímoron imprevisto: como si en todos estos contextos o estados, bajo la directriz de una percepción «espacial», en un golpe de comedia, el objetivismo se diera la cabeza de frente contra un invisible límite de vidrio. Si en el objetivismo argentino, como sostiene Ana Porrúa (2007), encontramos un tipo de mirada que busca recuperar lo cultural, lo histórico y lo político en las cosas, pero además invita a reflexionar sobre las tensiones entre sujeto y objeto para inquietar el acto de ver, todo esto parece volverse, de golpe, demasiado estrambótico y sofisticado cuando se lo mira desde el espacio exterior, sacado completamente de contexto. El mundo como una manzana de Cézanne: la síntesis formal arrasa con la posibilidad de cualquier detalle y se va de mambo, por decirlo de algún modo, al punto de la carcajada. El objetivismo espacial, entonces, como un objetivismo jocoso, pasado de rosca, que derrapa. Incluso el tono jovial de las imágenes que aparecen acá —el hombre a punto de levitar, los poetas disfrazados de astronautas, el mundo comparado con una manzana— ya dicen algo al respecto, porque desentonan con la formalidad del Diario de poesía —la publicación que tracciona el objetivismo nacional— dándole un toque humorístico, picaresco, medio desfachatado.

Como sea, lo cierto es que la sola posibilidad de un «objetivismo espacial» parece risible, difícil de imaginar, aunque ya en 1990 quedaban impresos, en esa página final de la 18 Whiskys, apenas unos pocos versos garabateados en una libreta perdida como un camino de migas flotando entre las estrellas.

Un acelerador de partículas: sobre El cielo de Boedo

Un espacio se da desocupado,

impalpable, vacío: el movimiento

sin este espacio no concebirías;

porque propiedad siendo de los cuerpos

la resistencia, nunca cesarían

de andar entrechocándose unos y otros:

imposible sería el movimiento,

pues ningún cuerpo se separaría:

por los mares ahora y por las tierras

Y por los altos cielos, con los ojos

vemos mil movimientos diferentes:

y sin vacío no tan solamente

de agitación continua carecieran

los cuerpos, mas también, ni aun engendrados

hubieran sido; porque la materia

quieta se hubiera estado eternamente.

Lucrecio. De Rerum Natura

El espacio se constituye vibrando...

Merleau‒Ponty, La duda de Cézanne

Demás está decir que no existe un solo poeta en la Argentina que haya continuado declaradamente la imperceptible estela del «objetivismo espacial». La cosa parece llegar hasta ahí, quedarse en el chiste, en la anécdota de la 18 Whiskys, quizás hasta en la foto de La novia de Tyson. Y, sin embargo, me pregunto si el libro El cielo de Boedo, de Daniel Durand, no podría pensarse como exponente, continuación o ejecución involuntaria de un impracticable «objetivismo espacial»; es decir, de un tipo de objetivismo que —como afirma Damián Selci con respecto al El cielo de Boedo— partiría de un criterio organizativo básico: «se trata de, precisamente, levantar la cabeza» (2007:1). En efecto, el libro de Durand —publicado originalmente por Gog & Magog en 2005, luego reeditado por Blatt & Ríos, diez años después, en 2015— se basa en una consigna implícita de apariencia muy simple: mirar el cielo «de Boedo» y escribir «lo que se está viendo».[9] En principio, la idea parecería remitir a un proyecto pictórico; o por lo menos habría un remanente pictórico en la consigna de escritura. Pienso, por ejemplo, en las pinturas impresionistas de Eugène Boudin —apodado «El rey de los cielos»— que llevan la marca de un ejercicio de observación ligeramente parecido, sobre todo si prestamos atención a la titulación de sus obras:

Figura 6

Adaptado de Nubes blancas, cielo azul, Eugene Boudin, 1859. Fuente: Jean Aubrey (1969). Eugene Boudin. New York: Thames and Hudson

Figura 7

Adaptado de Estudio sobre el cielo, Eugene Boudin, 1860. Fuente: Jean Aubrey (1969). Eugene Boudin. New York: Thames and Hudson

Figura 8

Adaptado de Marea baja, Eugene Boudin, 1890. Fuente: Jean Aubrey (1969). Eugene Boudin. New York: Thames and Hudson

Figura 9

Adaptado de Costa y cielo, Eugene Boudin, 1892. Fuente: Jean Aubrey (1969). Eugene Boudin. New York: Thames and Hudson

Aclaro rápidamente que no es mi propósito plantear una relación del tipo «ut pictura poiesis» tal y como se resuelve en figuras retóricas como la écfrasis.[10] Si traigo a colación las imágenes de los cuadros de Boudin es porque me interesan como efecto de resonancia sobre el texto de Durand, en cuanto a una sutil vecindad metodológica que surge del propósito coincidente de mirar el cielo —sostener esa mirada de manera más o menos sistemática— para producir obra.[11] En este sentido, El cielo de Boedo está ordenado de acuerdo a las estaciones del año, de manera secuencial, en verano, otoño, invierno y primavera.[12] Dentro de cada estación, se suceden distintos poemas en prosa que «describen» el cielo —pongo entre comillas la idea de descripción porque justamente veremos que algo de esa posibilidad aparece socavado desde el comienzo—. Por esta razón, se advierte, de inmediato, que ese determinante del título «El» cielo despliega, en realidad, una ostensible pluralidad: son «los» cielos de Boedo. En todo caso, «el» cielo de Boedo es una multiplicidad cíclica y encadenada de cielos heterogéneos en constante devenir. Lo importante es que hay un ejercicio perceptivo que antecede la composición: un ejercicio de repetición de la mirada sostiene la escritura. Se trataría de ver en la repetición: como proyecto, el libro se realizará en esta insistencia de la mirada. La mirada vuelve sobre un mismo «objeto» —también la idea de objeto estará instantáneamente en cuestión— para registrar, acumular y superponer variaciones y cambios ínfimos. Lo que quiero subrayar, en definitiva, es que, con tan solo leer los primeros dos o tres poemas del libro, se vuelve sumamente relevante este aspecto procedimental, la consigna de escritura detrás de los poemas, el plan o el proyecto que sostienen el libro: la recursividad de la mirada, incluso su redundancia. Se trata de replegar la mirada en el tiempo, de volver a mirar una y otra vez el cielo de Boedo. Me pregunto si en este punto no reside, de manera fenomenológicamente irreductible, el punto de contacto con la dimensión pictórica del libro de Durand. Aunque los materiales y los medios sean completamente distintos, parecería que parten de una experiencia óptica cercana, basada en un tipo de mirada que no se resuelve de una vez sino que necesita volver insistentemente sobre su objeto. En todo caso, la escritura deviene, de este modo, dispositivo de observación astronómica–meteorológica‒poética.

Veamos el poema inicial:

Oscurece. nubarrones bruscos se han detenido en el sur, no tan alto, sobre la cúpula de la iglesia, sobre la luz roja de la torre más alta; hacia el oeste nubes incandescentes se retuercen exprimiendo el último gas del fulgor solar. El cielo bajo del oeste por donde se hunde la tarde es una franja celestísima de suavidad y esplendor. Un helicóptero recorre la línea costera, lleva una luz blanca fija y otra roja parpadeante; sobre la casa, un murciélago derrapa gira baja sube y obtiene los primeros datos de la noche fresca; los ventiletes de las escaleras de un edificio se encienden de golpe y a los dos minutos de pronto todos se vuelven a apagar. (2005:7)

El acento en el primer adjetivo es fundamental porque dará el tono general del libro y las coordenadas de sus operatorias formales: los nubarrones son bruscos. Acá se condensa una velocidad de aparición —irrumpen de repente— pero también cierto carácter desprolijo, impetuoso, y hasta cierta textura «áspera» —es una de las acepciones de «brusco» según el diccionario—. El primer objeto que aparece en el poema —en el sentido de un objeto fabricado— es, podríamos decir, un objeto clásico: la cúpula de la iglesia. Si no avanzamos demasiado rápido en la lectura, podremos notas que el atributo descriptivo, sin embargo, está destinado exclusivamente a los nubarrones; de la cúpula no tenemos datos de color ni forma. Mientras los nubarrones despliegan un adjetivo singular, la cúpula de la iglesia se mantiene como un acto nominativo aséptico: se nombra y listo. Sucede lo mismo con el helicóptero y el murciélago: importan sus movimientos, sus acciones y sus direcciones, pero no cómo se ven. El poema sigue: «hacia el oeste nubes incandescentes se retuercen exprimiendo el último gas del fulgor solar». Otra vez vuelve a notarse lo mismo: todo el esfuerzo, toda la atención del poema, su imantación estética, está concentrada en las nubes y no en los objetos fabricados.[13] El poema aglutina su intensidad sensible ahí: un tipo de iluminación hiperbólica y estallada —las nubes son incandescentes— pero además aparece anexado un verbo y un gerundio muy particulares. Las nubes «se retuercen exprimiendo»: hay algo marcadamente artificial en la colocación léxica de estas palabras —que contrastan con la supuesta «suavidad» de las nubes—. Las nubes parecen un cuerpo elástico, como un trapo —se pueden retorcer, escurrir— a la vez que el gerundio convoca una plasticidad acuosa, líquida, de la escena.

Si hacemos el recuento en cámara lenta del poema, veremos que, principalmente, importa mucho el estado de la luz —empieza con un dato al respecto: «oscurece»— y la forma y el color de las nubes. Los objetos fabricados parecen, en cambio, no ingresar con el mismo ímpetu al poema. Tanto el helicóptero como los ventiletes aportan modificaciones en la iluminación: ambos llevan luces titilantes, aunque de ritmos distintos, más rápido en el caso del helicóptero y más lento en el caso de los ventiletes. Solo parecen tener valor como alternaciones de luz, antes que como objetos propiamente dichos. A su vez, es interesante observar los efectos de escala que instala el poema: el helicóptero y el murciélago parecen del mismo tamaño y esto permite captarlos en un movimiento de sucesión de la imagen, casi como si estuvieran en un mismo plano. En este sentido, la distancia con respecto a dichos objetos resulta fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que, precisamente, el momento de «invención» del «objetivismo espacial» estaba dado precisamente por mantener una distancia física con respecto a su objeto. Los tamaños y las magnitudes quedan desprovistos de su condición visual «original» y pasan a funcionar de una manera relacional: lo enorme parece diminuto y lo diminuto parece enorme.

Ahora bien, del objeto principal anunciado en el título del libro tenemos esta primera imagen: «El cielo bajo del oeste por donde se hunde la tarde es una franja celestísima de suavidad y esplendor». El recurso está, de alguna manera, acorralado por una metonimia forzosa: no es el cielo sino apenas una «franja» su correlato visible. Mirar el cielo, de hecho, sume al observador en una especie de «estado metonímico» obligado: siempre se mira la parte por el Todo. El cielo, en tanto soporte de la mirada, parecería elusivo, opera más bien como plano —como soporte, incluso— y no tanto como «objeto». Siempre se está hablando de otra cosa, de aquello que se interpone entre la mirada y el cielo, nunca del cielo propiamente dicho. El cielo no aparece, por decirlo así, de manera directa, en un horizonte visual. De alguna manera, parece escapar al registro de lo visible —en lo decible—. ¿Qué es el cielo en términos astronómicos sino un efecto visual de la atmósfera y el espacio exterior mirados desde la tierra? Dicho de otro modo, el cielo es a las imágenes lo que una hoja en blanco es a la palabra escrita: una superficie de inscripción. En todo caso, el cielo «de Boedo», como tal, está saturado, colmado de cosas que obturan la posibilidad de ver «El cielo». La de Durand es una escritura, irremediablemente, «contra el cielo». Las pocas veces que la mirada parece alcanzar su «objeto» predilecto, vaporoso y evanescente, vemos cómo el lenguaje rebota: «Una insondable cerrazón se estancó en los fondos del sur» (2005:8); o como sucede también cuando se habla de «ese telón grisáceo» (8). «Cielo» en definitiva habla de una palabra‒velo, una palabra‒telón, que atenta estratégicamente contra todo intento de captación visual. En El cielo de Boedo, el cielo pasa a ser una especie de indecible que permite decir todo lo demás, menos el cielo. En este sentido, la relación del poema con lo visual es conflictiva y tirante. Poesía ya no es simplemente «lo que se está viendo» sino que, dentro del campo escópico, es igualmente importante la parte invisible que escapa al registro, que se escabulle de manera constante como escamoteo o socavamiento de la mirada. En esta nota, que aparece en medio de un poema de la sección «verano», leemos al respecto:

[*] Lucrecio habla del carácter imperceptible de los cambios. ¿se podría expresar o explicar eso? así es como un arco iris rápidamente va perdiendo su colorido cuando se oculta el sol o cesa la lluvia prismática, el acto mismo de la mutación de las cosas es imposible de observar.

En otras palabras: hay algo que desfonda lo representativo en el proyecto mismo del libro. El cielo, como objeto escurridizo y en constante devenir, parece elegido con una finalidad estricta: desfondar la técnica del objetivismo «estándar» a partir de un «objeto» inaprensible. De hecho, la referencia a Lucrecio —la única referencia explícita en todo el libro, a parte de los poemas de Tu Fu— parece estar ahí para articular una idea precisa en cuanto a la naturaleza del cielo. El rastro conduce al libro IV de De rerum natura, donde se habla nada más y nada menos que de los simulacros. Ahí Lucrecio habla de «simulacros/ que emanan los cuerpos» y que «mudan a cada instante de figura»:

Así a las veces vemos congregarse

las nubes por lo alto en un instante,

enlutando la hermosa faz del cielo,

con movimiento al aire festejando:

parecen ser gigantes espantosos

que vuelan y derraman a lo lejos

la obscuridad: o bien grandes montañas

y peñas arrancadas de los montes

que preceden al Sol o que le siguen;

en fin, un monstruo que amontona nubes

y las va derramando a todas partes.

¡Con cuánta prontitud; cuán fácilmente

ahora se forman estos simulacros,

y con cuánta abundancia se desprenden

y fluyen sin cesar de los objetos!

(...)

Cuando el cielo purísimo estuviere

se enluta y obscurece de repente

por todas partes, tanto que pensaras

haber abandonado las tinieblas

el Aqueronte por llenar a una

las bóvedas inmensas de los cielos:

formada así la noche tenebrosa

por los nublados, vemos suspendido

horrible espanto encima de nosotros

bajo infinitas formas: mas ninguno

puede explicar la relación pequeña

que estos espectros tienen con su imagen.

(1984:243, 244)

Para Durand, el cielo es, en definitiva, un espacio colmado de simulacros. Esto quiere decir que se trata de un plano en donde pueden observarse fenómenos que cambian de color, forma y temperatura, objetos que se desplazan en distintas direcciones, todo a una velocidad precipitada y a una escala molecular. Esto me permite pensar mejor un carácter posible para la versión «espacial» del objetivismo: el lenguaje debe estar acelerado. El poema es un acelerador de partículas. Ya no hay lugar para la parsimonia, para la dosificación o el goteo lento de palabras en la construcción de ninguna imagen[14] por el sencillo hecho de que, al segundo siguiente, la imagen ya se disipó. Quizás ni siquiera haya lugar para ese «inquietar la mirada» del que hablaba Ana Porrúa, porque acá todo sucede a las apuradas, no hay cabida para la regulación de ningún efecto medido o predeterminado. El lenguaje que articula Durand en estos poemas emula esa inmanencia verbal en pos de cierta vivacidad. Esto también permite explicar el uso de la puntuación —en su mayoría oraciones separadas por comas, incluso donde la normativa gramatical dictaminaría un punto— y cierta indiferencia o incluso descuido por el uso de mayúsculas y minúsculas al comienzo de cada oración. Todo sucede con cierta urgencia, como se lee en uno de los poemas: «a la que te criaste». Los textos construyen un efecto de presteza, como si la clave estuviera en acelerar incluso el verso al punto de hacerlo descarrilar en la prosa poética.

Gilles Deleuze, precisamente en un apartado sobre Lucrecio al final de Lógica del sentido, sostiene que «el simulacro es, pues, insensible; solo es sensible la imagen que porta la cualidad y que está hecha de la sucesión muy rápida» (2005:289). Si en el libro de Durand el cielo está articulado poéticamente como un simulacro es porque existe una consciencia «de imagen» y no «de objeto». El cielo en tanto objeto se escapa en cada poema, se escabulle, y lo que queda son apenas algunas de sus imágenes en forma de corpúsculos o, en palabra de Merleau‒Ponty: «la vibración de las apariencias de la que surgen las cosas» (2012:47). En uno de los poemas leemos: «Estuvo por llover pero no llovió, estuvo por retroceder el aire hacia el verano pero no; todo casi pero no» (2005:15). Ese «casi» parecería ser el lugar de articulación del cielo como simulacro, una especie de amague palpable de los fenómenos meteorológicos. El cielo no aparece como algo efectuado en lo decible, como una estampa acabada y cerrada sobre sí misma, sino como un acontecimiento inestable y efímero: «eeaaa!!! una estrella fugaz casi invisible abre el pelaje negro de la oscuridad, pero nadie ha visto nada, no se escuchan comentarios» (2005:7). El grito de sorpresa viene a subrayar esa «nada» apenas perceptible, el tiempo minúsculo que dura el avistamiento de la estrella fugaz, de su fulgor, la velocidad acelerada con la que se componen y se disipan las imágenes en el cielo: el observador no alcanza a pronunciar palabra que la estrella ya desapareció. La relación entre las palabras, la caducidad del presente y el devenir del tiempo se vuelve desfasada: aviones, estrellas fugaces, el viento; todo parece moverse más rápido que el lenguaje, entonces se comprende que las palabras tengan que acelerarse a la velocidad de una onomatopeya para dar en el blanco de eso que parece escaparse en cada poema:

Esaaa!!! se pelarán los árboles!!! se doblarán las ramas!!! seré el muerto que oculto habló todo el verano aceitoso, de los ocios me corro y me levanto para hundirme en los finales de la vida, ...hhsaaaaa!!!! se van todos los colores!!! basta con el dolor mortal del brazo izquierdo!!! basta de andar en páata!!! aaassssa!!! khsh khshs khshzz! brumm brumm rrsssszz!!! (2005:12)

Este es el poema que cierra la parte de «verano». La onomatopeya es una zona de desboque de lo visible y lo decible, abre una zona de derrape del poema donde finalmente el observador parece revelarse, irrumpir entre esas cosas miradas —«seré el muerto que oculto habló todo el verano»— para reducir las palabras a sonidos, ruidos de motores —«brummm»— o golpes/latigazos —«khsh»— pero donde la relación entre lo visible y lo decible se vuelve pura materia sonora. Veamos otro poema, el primero del otoño:

Costas resecas, costras de barro que se arquean, son nubes con azul

gris y violeta, una mezcla que da un color que no conozco por nombre,

en otras partes, a este cielo que amenaza con los próximos fríos,

se le escapa, por diversas puntas, una fulguración blanquecina amarilla naranja

que tampoco se puede simplificar; ah, privaciones del otoño,

nubes alejadas que muestran una vieja cosa que fue de nuestra propiedad

hace algún tiempo. Alguien ha pasado, a la que te criaste, una espátula

de lacas grises, como lambidas rápidas, a la parte más alta del aire

para darle color a los fresquetes que se avecinan. (2005:15)

El uso de los colores en el libro de Durand nunca parece ser meramente atributivo, así como tampoco se revela como aliado de la descripción. Por el contrario, los colores parecen entidades en sí mismas, como nubes o estrellas. En este poema, la mezcla de «azul gris y violeta» genera incluso un nuevo color que escapa al nombre. Al decir que no se conoce el nombre, el agujero queda a la vista. Acá el observador aparece —y a lo largo del libro, su reaparición es constante— para decir que no sabe, «no conozco». Se hace presente, ya no como dador de sentido, sino como lo contrario: no es que no haya nombre para ese color, que ese color sea «lo innombrable», sino que —cosa muy distinta— el observador declara no conocerlo y en esa declaración asienta una relación con el referente de insuficiencia, de rebasamiento. Eso que se le escapa al cielo: «una fulguración blanquecina amarilla naranja que tampoco se puede simplificar». Los colores tienen total independencia porque no están organizados alrededor de ninguna imagen estable sino que irrumpen como acontecimientos: en este caso «se escapan». En otro poema: «En el oeste trazos marrones rojos que se disgregan en granos» (9) o «un celeste que palidece hacia los cuatro horizontes» (8). En estos dos ejemplos, los colores tienen estatuto marcadamente sustantivo: son trazos o están antecedidos del determinante «un» como sucede también en «largos trazos débiles de marrón» o en «un cobrizo intenso». El remate del poema es modélico: directamente supone un «alguien» —como en Lucrecio— que ha pasado la espátula, «como una lamida rápida», dice, para darle color al frío. Los colores, en definitiva, tienen un estatuto propio que hace pensar en estados de embriaguez o estados alterados de consciencia —en otra sección del libro se habla de una «excitación objetiva», de una intención «marihuanera» del texto, «el escribiente está en pedo total»— que rozan por momentos un devaneo con una psicodelia atemperada:[15]

un tubo arqueado neblinoso y grueso une el corredor del sur con las arterias diagonales del este. Lila... rosa... verde... y azul...: en el hundiente cortinas verticales gaseosas cuelgan encendidas, lluvias quietas como rastros de escobasos. Lila y rosa y... nada: el tubo vuelve a color de nube* manteniendo su gruesa forma arqueada, perfecta e inverosímil para estas superficies placenteras surcadas a diario por el mismo espectáculo de nubes y colores tenues que viran, huyen retornan. Una estela grisácea queda surcando el cielo como si un gran cohete hubiese fallado dejando esta parábola. ah... han regresado las superficies extensas del cielo con su celeste blanco negro azul y ya viene la noche de luminosidad detallada y permanente. (11)

Este es el poema que lleva la nota de Lucrecio. El color es, para decirlo más claramente, una materialidad. De hecho «nubes y colores» parecen como equiparados por la estructura coordinada. Sucede algo parecido cuando se nombra el cielo con «su celeste blanco negro azul». Es destacable, además, la capacidad de agencia de los colores que «viran, huyen y retornan». El uso de superlativos es reiterado: «negrísismo», «oscurísimo», «celestísima», «blanquísima». El observador parece, por momentos, extasiado, sobrepasado por la intensidad de lo visible, incluso enceguecido o encandilado por su iridiscencia. Y a la vez en este pasaje de escala cromática volvemos a encontrar esa velocidad con la que todo el despliegue de un abanico esteticista y hasta preciosista es derrumbado en el tiempo que duran los puntos suspensivos por una contundente «nada». Quizás por eso los fenómenos atmosféricos que se pueden observar en el cielo de Boedo presentan un tratamiento que oscila entre objetos duros y objetos líquidos, como una fusión de ambos. En el poema que acabo de citar se mencionan «lluvias quietas como rastros de escobasos». Una espátula que aparecía más arriba generaba un efecto de «lamida». En otra parte: «el cielo se quedó sin nubes, las encendidas del oeste se licuaron en la oscuridad» (7). Al comienzo veíamos en el poema de apertura cómo las nubes se retorcían y se exprimían. No es que el cielo parezca una acuarela, sino que por su misma concepción de la velocidad y la materialidad, los fenómenos observados son a la vez sumamente veloces y voluminosos, evanescentes y densos, plásticos y acuosos.

El cielo «de Boedo» está aparentemente situado, es cierto. Sin embargo, vimos que se trata de un cielo en movimiento, cielo donde importan las variaciones, los cambios imperceptibles y minúsculos, las alteraciones moleculares. Nunca es un cielo en estado puro, en estado de estampa, de postal, de paisaje. Se trata de un cielo inestable. El cielo lleva todo el tiempo al cambio de foco, al movimiento desplazado de la mirada, donde apunta algo, ya está cambiando, y los planos se superponen: no hay composición pictórica porque no hay orden de eso que aparece, solo una especie de sucesión vertiginosa, como si una cosa estuviera al lado de la otra o sucediera a la otra. Y en esto la percepción es difusa, debido a su estado de aceleración: objetivismo espacial, objetivismo hiperacelerado, objetivismo estallado.[16] ¿Desde dónde se mira el cielo? Boedo funciona como localización de la mirada en la misma medida que queda completamente deslocalizado el plano: estamos ante un Boedo desterritorializado en su propio cielo. Boedo abre la posibilidad de mirar, pero a condición de disolverse como locación. Boedo es espejo del cielo: las coordenadas cartesianas donde se intersectan estos dos elementos —el cielo y Boedo— funciona como disipación: el cielo y Boedo son las dos cosas que escapan al orden de lo visible en los poemas. Lo que permite mirar es paradójicamente lo que no se ve. Lo que funda la mirada es aquello que debe salir del campo de la mirada. Boedo es un punto X desde el cual se mira, que desaparece al ejercer la mirada. En el mismo movimiento por el cual se territorializa el cielo, Boedo queda desterritorializada. El cielo aparece como algo terrenal y Boedo como una especie de universal. Boedo se universaliza y el cielo se localiza. ¿Qué puede haber de local o barrial en un cielo donde todo lo que sucede se encuentra en constante desplazamiento? Los aviones, los helicópteros, todos parecen en retirada de Boedo. A su vez, Damian Selci sostiene que...

El cielo de Boedo, pues, no tiene nada de autóctono, es más bien un cronotopo, un principio constructivo sobre el que se articula la poesía. Piénsese que la sola alusión al barrio de Boedo podría haber dado para toda clase de porteñismos, tanguerías y miserabilismo, en suma, para un abigarrado localismo de la particularidad. (2007:2)

Estoy de acuerdo con Selci. Pero a la vez también es cierto que El cielo de Boedo ya implica una especie de fusión de cierto preciosismo florido transcendental con algo más inmanente, materialista y barrial. En el lenguaje se puede constatar también un cruce entre el tono elevado y el escamoteo que busca bajar de un hondazo esa elevación, como cuando se refiere a unas nubes que «se imantan hacia el centro de la bóveda, y al toque se desvanecen» (9). El libro de Durand está minado de giros coloquialistas como este, en los que el poema amaga con una afinación alta y, en el remate, acomete algún desplazamiento de escala, por la vía de la colocación léxica disruptiva. «La luna ya casi llega al tope, agujereando la fronda nubosa, como un soplete que derrite hielo» (9); pero también en «un scrum de estrellitas borrosas» (11): acá el vocabulario tomado de la brutalidad del rugby —el scrum es el impacto físico de dos equipos disputando la pelota— mezclado con un delicado diminutivo. O como en este último: «Tras las terrazas, manchas violetas se fragmentan y desflecan en doradas crines. A medida que el cielo se comba en la altura, adquiere una azul profundidad de agua nieve» (2018:97). ¿No podríamos incrustar este pasaje de manera casi perfecta entre los poemas de Durand? Sin embargo, pertenece a El amor brujo, de Roberto Arlt. ¡Alguna cosita de Boedo habrá quedado como remanente en el cielo de Durand! Así suceden las cosas: «Estuvo por llover pero no llovió (...) todo casi pero no».

Coda. El fantasma en la máquina: .Guiones de poemas»

Si el objetivismo en su versión más estandarizada articulaba una desaceleración de la percepción en el poema por medio de la dosificación del verso para construir la imagen –o hacerla incluso tambalear–, en el objetivismo espacial de Durand sucede exactamente lo contrario: el lenguaje deberá acelerarse al máximo para ir tras la estela de los fenómenos meteorológicos del cielo. Y aun así, el cielo se produce como un vacío de objeto que obnubila la imagen, haciendo emerger un lenguaje por momentos desopilante, carnavalesco, festivo y siempre un poco impredecible. Los poemas trabajan contra la nitidez a partir de la velocidad exacerbada, de la vehemencia, del fulgor, de la incandescencia, de los estallidos de colores extasiados. El libro cierra, llamativamente, con una sección titulada «Guiones de poemas». ¿Qué relación existe entre los cielos de Durand y estos «Guiones de poemas»? ¿Por qué cerrar un libro titulado El cielo de Boedo con unos «Guiones...» que no hacen ninguna referencia al cielo? En principio, no queda del todo claro ni es evidente la relación al punto tal de que parece una sección completamente autónoma con respecto a la serie anterior, tanto temática como formalmente. De hecho, existe una tercera edición de El cielo de Boedo, que en 2018 publica la editorial Chapita —capitaneada por el mismo Durand— y que no incluye los «Guiones de poemas». Sin embargo, hay una operatoria común a ambas partes del libro que se mantiene: la idea de instalarse en cierta técnica objetivista para hacerla estallar por las nubes. Veamos el primer poema de esta serie:

1

la calle

medianoche.

dejó de llover

hace un rato.

luz: de las lámparas de la calle en las superficies mojadas.

estado del observador: neutro con una pizca de optimismo impuesto.

poeticidad: a media máquina, williamsiana.

tono: en bajada, como el del que monta una escena antes de contar una noticia irrelevante.

artificiosidad: nula con un tropezón.

intencionalidad: máquina pequeña.

belleza: sí

verdad: no

bien: no importa

(2005:29)

La referencia a William Carlos Williams en este texto remite a una definición clásica retomada, sin ir más lejos, en el segundo número de la 18 Whiskys —cuya tapa es una foto de Williams y donde además se publica, dicho sea de paso, un adelanto del libro Segovia, del propio Durand—. Ahí aparece un texto de José Villa en el que habla de la poética de Williams y cita varios fragmentos traducidos, entre ellos el que menciona Durand en este primer guión:

El poema es una máquina pequeña (o grande) hecha de palabras. Cuando digo que no hay nada de sentimental en un poema quiero decir que no puede haber parte alguna, como en cualquier otra máquina, que sobre... Su movimiento es intrínseco, ondultante, de carácter físico más que literario (18 Whiskys N° 2, 1993:22)

Asumo que la traducción de la cita es del propio Villa. Notemos de inmediato que Durand cita exactamente esta traducción: «máquina pequeña» decía en el guión. Williams, en cambio, escribe: «A poem is a small (or large) machine made of words» (1969:256). La traducción bien podría ser: «Un poema es una pequeña (o gran) máquina hecha de palabras». Entiendo que esta traducción es peor, pero es posible. Entonces, cuando Durand dice «máquina pequeña» —que ya implica una reorganización sintáctica de la frase original en inglés—, la remisión es doble: no solo a Williams, sino también a la traducción de Williams que aparecía en este segundo número de la 18 Whiskys. Y esto nos pone de vuelta en el camino del «objetivismo espacial». Lo que no puede haber, según las coordenadas que comenzaban a trazar en los noventa el terreno de un objetivismo en clave nacional, es nada «que sobre». Williams dice: «there can be no part, as in any other machine, that is redundant» (1969:256). La redundancia, la sobra, el exceso, la repetición, la demasía son formas expulsadas de la máquina poética. Y en este punto me pregunto si la poética de Durand no trabaja precisamente desde ahí, instalando la redundancia en la máquina objetivista, como forma de minar su mecanismo para construir un objetivismo destartalado. Esto leemos en otro de los guiones: «intención del texto: no se sabe, desperdicio, mecanismo irreparable». El «objetivismo espacial» podría ser, entonces, un objetivismo destartalado, de tornillo flojo que, paradójicamente, en su disfunción, acelera las palabras de la máquina para producir un cortocircuito en la función de la imagen; porque no se trata de una máquina rota, sino una máquina «sin reparos» que empieza a comportarse de manera extraña, a una velocidad impropia, que no es precisamente «a media máquina». En El estado y él se amaron, hay una sección entera en donde aparece un personaje sin atributos de nombre «Marquina», casi como una deformación random de «máquina». Y lo interesante es que ese desbarajuste se hace desde el centro mismo del mecanismo, es decir, se hace con la técnica del objetivismo —y no prescindiendo de ella—. Durand se instala en la técnica poética del objetivismo para hacerlo despegar al espacio en un cohete destartalado que se pierde a toda velocidad entre las nubes del cielo. Incluso cuando en los poemas sobre el cielo Durand incluye cuatro traducciones de Tu Fu, al llegar a la última leemos: «Miro las mariposas/ amarillas beber de lo profundo de las/ flores, y los helicópteros/ que recorren la superficie del/ agua una y otra vez» (2005:22). Como cuando Orson Welles, después de una hora y media, hace aparecer, de repente, una moto frente al Quijote —y en ese momento nos damos cuenta que no es exactamente el Quijote la película que estamos viendo—, acá Durand incrusta un helicóptero entre mariposas en el poema de un poeta chino de la dinastía Tang que vivió entre los años 712 y 770 d.C. El anacronismo deliberado del helicóptero corrompe el sistema de la traducción transformándola no solo en una versión libre, sino casi en una reinvención.

Me pregunto, también, si la idea de «guión» no remite acaso a la idea de la libreta —«libreto» se le dice también al guión cinematográfico—; porque en «Las negras libretas de Samoel» lo que encontrábamos —ahora podemos decirlo, en definitiva— eran «guiones»: notas, ideas, apuntes, recordatorios para elaborar más tarde en forma de poemas. Y en el caso de Durand no solo existe una coincidencia de formato sino que reaparece ese pronombre «ella», tan central en las libretas, y que acá vuelve a vertebrar los poemas. ¿Qué más sucede en los guiones de Durand que cierran El cielo de Boedo? En el primer poema citado, vemos cómo el guión va progresivamente derrapando: la luz parece una indicación escénica, una didascalia posible, pero a medida que avanza, el guión pierde precisión, no solo en el llenado de datos de las categorías, sino en las categorías mismas —¿qué podría querer decir «belleza», «verdad», «bien» en el sentido de un guión?—. Porque son las categorías las que se presentan como guías defectuosas, guías extraviadas. Como sucedía también en «Las negras libretas de Samoel» nos encontramos con un poema que no se efectúa en presencia, apenas una especie de falsa coordenada, de insinuación direccional, que promete realizar en otro lado, en otro tiempo, en otro soporte, en otra escritura, en otro libro, pero nunca acá: estos son guiones de poemas y no poemas. Veamos otro:

6

mañana iguana

luz: resplandor blanco del vacío

estado del observador: iguana

poteicidad: bucólica simple, alabanza mañanera y graciosa del bardo

tono: decayente

artificiosidad: no somos genios, no somos genios, pero teníamos ganas

otro acicate: ella no te ama pero aún no te lo dijo

lugar: casa de once

velocidad: lento rotar del huevo transparente que nos envuelve

intención del texto: marihuanera ciudadana

color: blanco pantanoso, felpas grises de rabia, un punto amarillo de odio.

posición del ojo: posición seca.

sonidos: una sierra corta madera en una casa cercana.

bien: y bueno...

verdad: qué sé yo!

belleza: qué es eso?

(31)

Habría dos tipos de categorías: las variables y las invariables. «Bien», «verdad» y «belleza» aparecen en todos los poemas —menos en el número 8—. El resto varían: «música», «sonido», «hambre», «momento de escritura», «tono», «estilo» y «otro acicate». Pero ni siquiera los invariables están sometidos a un orden inquebrantable —en el poema 8 no aparecen—. Esto habla de la inestabilidad del guión. En los libros de poesía de Durand aparecen de manera constante metáforas sobre el no‒escribir: la escritura se representa como condicional, «Durán, deberías estar escribiendo...» (así, sin la «d» final) se llama otra de las secciones de El estado y él se amaron, un largo poema de cinco estancias cuyos versos empiezan con «que...» y pueden leerse como encabalgamiento del título. La escritura poética nunca aparece como culminación o concreción final, como si el poema frenara antes y en esa distancia que deja sin recorrer encontrara todo su impulso. Podríamos pensar, entonces, que hay dos escrituras. Una se niega, la otra se ejerce: una se niega porque la otra se ejerce.

La pregunta que abren los guiones es: ¿qué poema se podría escribir a partir de ellos? ¿De qué verdad hablan? ¿De qué belleza? ¿De qué bien? Es interesante la oscilación entre el dato más o menos situable —«lugar: casa de once» o «sonidos: una sierra corta madera...»— y el que genera más desconcierto –«estado del observador: iguana» o «intención del texto: marihuanera ciudadana»—. Es como si las consignas mismas de escritura estuvieran ahí para ser transgredidas. Pasa eso mismo con el cielo: el punto de partida es «mirar el cielo y escribir» pero de pronto esa consigna se desfonda por la imposibilidad misma de llevarla a cabo de modo cabal y puro. Los guiones exponen una forma, un procedimiento que parte de la consigna de guionar un poema a partir de características fijas pero ya desde el primero vemos cómo la resolución del proyecto es por la vía del derrape, de su desafuero. En una instancia embrionaria de recolección de datos objetivos para las coordenadas de un poema futuro, lo que sucede es que esos mismos datos ya se dan como puro sobrante, como materia que desborda y hace dar un traspié al poema.

Tanto cuando mira el cielo de Boedo como cuando compone sus «guiones de poemas» el punto de partida y el punto de arribo parecen coincidir: se parte de un proyecto de bases aparentemente simples, asentadas en lo procedimental, que incluso por momentos tienen reminiscencias oulipianas de literatura potencial, para alcanzar la fisura técnica, como un pacman que se devora a sí mismo. La categoría de «objetivismo», en este sentido, resulta completamente insuficiente para leer este libro de Durand, aunque la afirmación podría volverse extensible al resto de su obra. La luz encandila, las nubes se licuan, el cielo se recorta y cambia de un microsegundo al siguiente; a todo esto, el sujeto pega gritos, salta, festeja, se alegra como un maníaco y se deprime mortalmente; las coordenadas escénicas del poema se pierden en el intento mismo de armar categorías fijas para su fabricación futura. Si no buscamos otra forma de leer a Durand, la alineación con el objetivismo borra las diferencias más importantes, más singulares de su escritura. En este trabajo quise proponer otras: un objetivismo espacial, destartalado, desbocado, incluso un objetivismo embriagado, «en pedo total», flasheado o psicodélico, sobreabundante y desmesurado, pero sobre todo un objetivismo que recusa el principio de redundancia, que no asume ningún ajuste, ninguna voluntad de desaceleración perceptiva. En pocas palabras: un objetivismo que no pretende exorcizar el fantasma en la máquina.

Referencias bibliográficas

18 whiskys, Nº 1, Buenos Aires, noviembre de 1990.

18 whiskys, Nº 2, Buenos Aires, marzo de 1993.

Arlt, R. (2018). El amor brujo. Barenhaus.

Baigorria, M. (2020). La cuestión del territorio en la poesía argentina contemporánea: objetivismo, «poesía de los noventa» y un experimento en la Antártida. La Palabra, (39), 39‒55. https://10.19053/01218530.n39.2020.11260

Barthes, R. (2005). La preparación de la novela. Siglo XXI.

Cantón, D. (1968). La Corrupción de la naranja. Ediciones del Mediodía.

Cohen, M. (2015). El cielo de Boedo. Otra parte. https://www.revistaotraparte.com/literatura-argentina/el-cielo-de-boedo/

Deleuze, G. (2005). Lógica del sentido. Paidós.

Dobry, E. (2006). Poesía argentina actual: del neobarroco al objetivismo (y más allá). En Fondebrider, J. (Comp.), Tres décadas de poesía argentina (1976‒2006) (pp. 117‒135). Libros del Rojas.

Durand, D. (2005). El cielo de Boedo. Gog & Magog.

Durand, D. (2006). El Estado y él se amaron. Mansalva.

Durand, D. (2015). El cielo de Boedo. Blatt & Ríos.

Durand, D. (2018): El cielo de Boedo. Chapita.

Fenollosa, E.y Pound, E. (1977). El carácter de la escritura china como medio poético. Visor.

Gabrieloni, A.L. (2004). Literatura y pintura. Las palabras, las imágenes y la distinción entre poesía y prosa. Tesis. https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/18562

García Helder, D. y Prieto, M. (2006) [1998]. Boceto nº 2 para un... de la poesía argentina actual. En Fondebrider, J. (Comp.), Tres décadas de poesía argentina (1976‒2006) (pp. 101‒115). Libros del Rojas.

García Helder, D. (1987). El neobarroco en Argentina. Diario de poesía, (4).

García Helder, D. (2007). Aspectos materialistas en la poesía argentina. En Delgado, S. y Premat, J. (Eds.), Movimiento y nominación. Notas sobre la poesía argentina contemporánea (pp. 131‒148). Cahiers de LI.RI.CO, Littératures contemporaines du Río de la Plata.

Giannuzzi, J. O. (2000). Obra poética. Emecé.

Hauser, A. (2012). Historia social de la literatura y el arte II. Debolsillo.

La novia de Tyson, II(3), 1999/2000.

Lucrecio (1984). De la naturaleza de las cosas. Cátedra. Traducción de Abate Marchena.

Mallol, A.(2003). El poema y su doble. Simurg.

Merleau‒Ponty, M. (2012). La duda de Cézanne. Casimiro.

Morton, T. (2013). Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo. Adriana Hidalgo.

Moscardi, M. (2012). Operaciones de traducción en la revista 18 Whiskys. Cuaderno del Sur, Letras, (40), 135‒152. Universidad Nacional del Sur.

http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-74262010001100007

Moscardi, M. (2020). La máquina de hacer libritos. Poesía argentina en sus editoriales interdependientes. Eduvim.

Moscardi, M. (2022). Territorios sonoros. Remixes del objetivismo en la poesía argentina contemporánea. La Colmena, [S.l.], 35‒54. https://lacolmena.uaemex.mx/article/view/17006

Perec, G. (1992). Tentativa de agotar un lugar parisino. Beatriz Viterbo. Traducción de Jorge Fondebrider.

Porrúa, A. (2007). «Poéticas de la mirada objetiva». Crítica Cultural, volume 2, número 2, jul./dez. En línea: https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/Critica_Cultural/article/view/105/115

Porrúa, A. (2011). Caligrafía Tonal. Ensayos sobre poesía. Entropía.

Prieto, M. (2007). Neobarrocos, objetivistas, epifánicos y realistas: nuevos apuntes para la historia de la nueva poesía argentina. En Delgado, S. y Premat, J. (Eds.), Movimiento y nominación. Notas sobre la poesía argentina contemporánea (pp. 23‒44). Cahiers de LI.RI.CO, Littératures contemporaines du Río de la Plata. N° 3.

Selci, D. (2007). Meteorología sináptica: Daniel Durand y sus modelos de formalización. Planta, I(1). https://seminarioeuraca.files.wordpress.com/2015/11/selci_meterologiasinaptica_2007.pdf

Silva, A. (2005). El libro del haiku. Bajo la luna.

Tomlinson, Ch. (1985). Introduction. En Williams, W.C., Selected Poems (pp. 11‒22). Penguin Books.

Williams, W.C. (1969). Selected Essays. New Direction.

Williams, W.C. (1988). La música del desierto y otros poemas. Colección «Los grandes poetas», Nº34. Selección y prólogo de Santiago Perednik. Centro Editor de América Latina,

Yuszczuk, M. (2011). Lecturas de la tradición en la poesía argentina de los noventa. Universidad Nacional de La Plata.

Notas

Información adicional

Para citar este

artículo:: Moscardi, M. (2024). En

busca del objetivismo espacial. Sobre El cielo de Boedo, de Daniel

Durand. El taco en la brea, (20) (junio–noviembre). Santa Fe, Argentina:

UNL. e0156 DOI:10.14409/eltaco.10.20.e0156