Artículos

Vivir en una nube de humo: normalización de la violencia ambiental en San Salvador (Entre Ríos, Argentina)

Living under a cloud of smoke: Normalization of environmental violence in San Salvador (Entre Ríos, Argentina)

Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 1669-3299

ISSN-e: 2314-0208

Periodicidad: Semestral

núm. 24, e0038, 2021

Recepción: 18 Agosto 2021

Aprobación: 01 Noviembre 2021

Resumen: En cada marzo, en San Salvador, Entre Ríos, se genera una bruma que crece hasta que envuelve a toda su ciudad como resultado del procesamiento del arroz. En los últimos 15 años algunos pobladores comenzaron a preguntarse sobre la conexión entre el polvillo que se genera en los molinos y la preponderancia de enfermedades cancerígenas y respiratorias y la alta tasa de fallecimientos expandiéndose en la ciudad conocida como la Capital Nacional del Arroz. El artículo explora cómo el avance del agronegocio afecta aquella relación de proximidad entre el campo, el molino y la ciudad, convirtiéndola en una ‘zona de sacrificio’ donde el desarrollo resulta asociado a la degradación de los cuerpos y el ambiente. El estudio indaga cómo se encarna corporal y discursivamente los costos de este modelo de desarrollo para sus pobladores. Para el presente trabajo se realizaron entrevistas y se apoyó fuertemente en los informes ambientales (UNLP) y socio-sanitarios desarrollados en San Salvador (UNR).

Palabras clave: Extractivismo, Zona de Sacrificio, Cuerpos, Afectación.

Abstract: Every March in San Salvador, Entre Rios, generates a fog that grows until it surrounds the entire city as the result of the processing of the rice. In the last 15 years some local people started inquiring about the connection between the dust that the mills generates and the prevalence of carcinogenic and respiratory diseases and the high rate of deaths expanding in the city known as the capital center of rice. The article explores how the advancement of the agribusiness, affects the relation of proximity between the agricultural land, the mill and the city, making of it a ‘sacrifice zone’ where development becomes associated to body and environment degradation. The study focusses in how it is incarnated the corporeal and discursive embodiment of the cost of this model of development. This research was developed through the use of interviews and the environmental and the socio-health reports from UNLP and UNR respectively.

Keywords: Extractivism, Sacrifice Zone, Bodies, Affect.

1. Introducción

San Salvador es la ciudad cabecera en el distrito de Arroyo Grande. La ciudad se ubica en el centro este de la provincia de Entre Ríos, asentada sobre una lomada grande y atravesada por la ruta nacional 18.

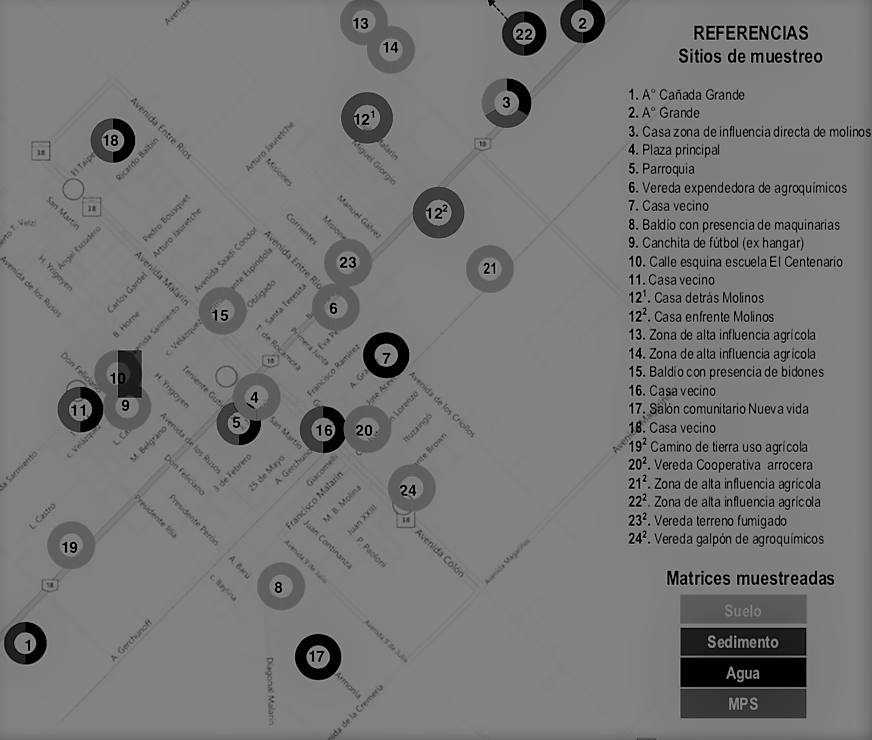

Según el censo del 2010 la ciudad contaba con una población de 13.228 habitantes, 3.967 hogares y 4.343 viviendas (CNPyV, 2010). Desde 1951 se lo considera la Capital Nacional Arrocera (75% de la industria relacionada con el arroz se concentra en San Salvador) aunque el avance sojero puede que le esté dejando ese titular caduco, siendo la producción actual una combinación de arroz, soja, trigo y maíz. El caso de San Salvador es paradigmático ya que se desarrolló en la integración de la cadena agroindustrial, partiendo por la cosecha del cereal, pasando por su almacenamiento, procesamiento y comercialización. El molino, históricamente considerado como la insignia del pueblo[1], comienza a ser visto como un peligro para la habitabilidad así también como la maquinaria rural (mosquito[2], fábricas de maquinarias, fábrica de carrocería para camiones, aero-fumigadores), su infraestructura (galpones de agroquímicos, bombas y talleres) y los insumos de la agroindustria (como los pesticidas y fertilizantes químicos, transformadores, implementos agrícolas, etc.). Asimismo, y considerando la tecnificación de la agroindustria[3] en relación a las experiencias corpóreas, la reducción de las tareas manuales en la producción rural coincide con el incremento en la afectación de los cuerpos en el casco urbano de toda la población de San Salvador. En este sentido el relevamiento epidemiológico y ambiental (estudio de concentración de plaguicidas en muestras ambientales) dirigido por Damián Marino (Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata) determinó la presencia de 31 plaguicidas de uso histórico y de relevancia agrícola actual para todas las matrices ambientales muestreadas (agua, aire y suelos). Uno de los puntos destacados para mencionar es que los sedimentos, suelos y material particulado sedimentable tiene presencia de herbicidas, fungicidas e insecticidas en toda la ciudad[4]. En términos espaciales los mayores valores se concentran sobre la periferia noreste de la ciudad[5]. El informe indica una asociación entre la contaminación y la proximidad de los molinos —se cuenta con 20 molinos cerealeros de arroz, soja, maíz y sorgo, entre otros— en esta zona.

Mapa del Informe Ambiental de San Salvador.

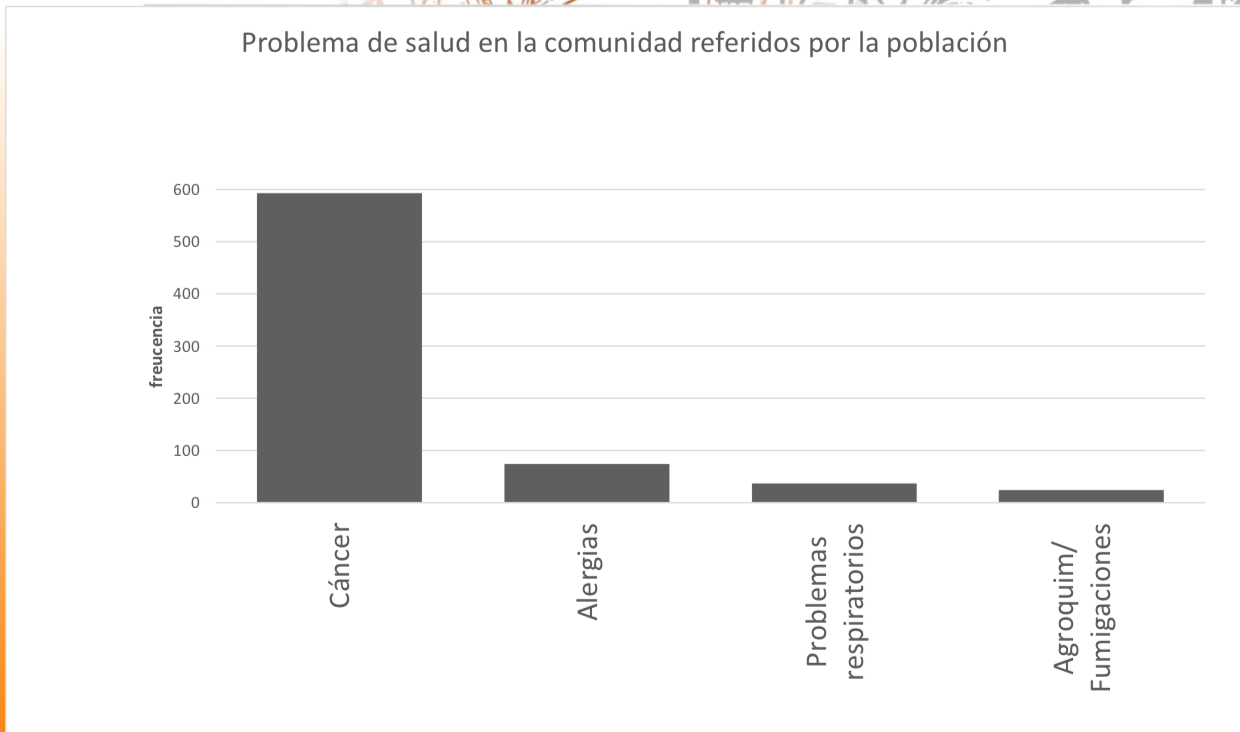

Fuente: Marino (2016). Evaluación sanitaria ambiental: relevamiento epidemiológico y ambiental (estudio de concentración de plaguicidas en muestras ambientales). Monitoreos realizados en abril y noviembre 2015. Sitios de muestreo seleccionados de manera colectiva (criterios ambientales-vivenciales/territoriales)El segundo estudio (Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Rosario) se trata de un relevamiento epidemiológico de morbimortalidad[6]. Como resultado el informe indica que la principal causa de muerte en San Salvador en los últimos 15 años es el cáncer, principalmente de pulmón.

La enfermedad crónica más referida tiene que ver con lo cardiovascular, siguiendo las tendencias de la región, pero destacándose luego por las patologías respiratorias y alérgicas. En el informe se destaca que, aunque se respeta la primera enfermedad crónica referida (cardiovascular) —en comparación de las enfermedades consideradas como crónicas en tres localidades Alcorta (provincia de Santa Fe, 2014); Fighiera (provincia de Santa Fe, 2015)—, el asma aparece como segunda causa. Asimismo, aparecen otras enfermedades como la rinitis alérgica y la dermatitis atópica, la migraña y la litiasis en el aparato urinario como particular de San Salvador (INSSA-UNR; 2016:13).

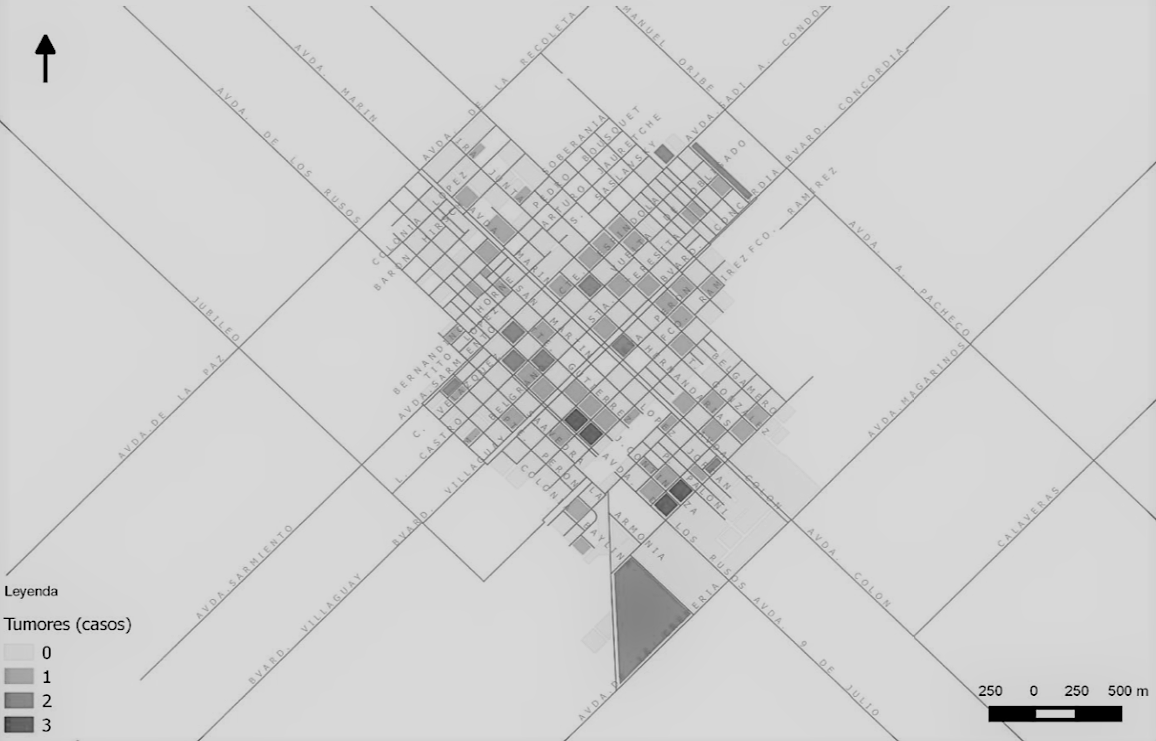

En términos de distribución geoespacial, se indica que en 80 hogares hubo 84 casos diagnosticados de cáncer entre 2000-2014[7].

La reorientación del campo a los principios del agronegocio de agricultura industrial, siembra directa, granos transgénicos y dependencia a los agroquímicos, expone la cercanía entre el molino y la población, así como las diferentes plantaciones —desde la soja, el sorgo y el arroz— y las granjas avícolas, no sólo como un formato de organización socio-espacial obsoleto sino también como el montaje óptimo para la conformación de una ‘zona de sacrificio’. Utilizo la definición de Maristella Svampa y Enrique Viale para definirla como la radicalización de una situación de injusticia ambiental, que se ilustra a través de los pasivos ambientales, y que implica un proceso doble y concatenado de destrucción del territorio, y de destrucción de la vida (Svampa y Viale 2014: 86). Tomo el concepto de zona de sacrificio para explorar territorios que se presentan como espacios sacrificables. En el caso de San Salvador, esta disposición sacrificial se establece como efecto colateral del modelo de desarrollo del agronegocio al que la población está expuesta a través de la contaminación del aire, de la tierra y el agua por cercanía a los molinos más visiblemente pero también a la proximidad cotidiana de todos los eslabones del agronegocio.

Mientras la noción de zona de sacrificio suele capturar la retórica discursiva gubernamental y corporativa, como un sacrificio inevitable en pos del desarrollo (Svampa, 2008: 8), el caso de San Salvador refleja la asimilación de estos discursos por los mismos cuerpos que se ven sacrificados. En términos de retórica, los pobladores ofrecen un repertorio de discursos de aceptación, resignación y preocupación (en los casos más excepcionales) frente a las altas tasas de cáncer y enfermedades respiratorias en el pueblo. Comprendo la articulación de este discurso como un dispositivo disciplinante de normalización que tiene un anclaje material y corporal que afecta en simultáneo a los cuerpos y al ambiente (tierra, aire y agua). En este artículo desarrollo el concepto de discursos materiales y encarnados en función de capturar las dimensiones materiales de la experiencia de los cuerpos, para explicar cómo las subjetividades emergen, no como una forma consciente, sino como una experiencia física construida a través de discursos y expresiones performáticas. Estos ‘discursos encarnados’ normalizan enfermedades, alergias, y altas tasas de muerte en su entorno y en su vida cotidiana.

De este modo, cuerpos, ciudad y territorio siguen articulados en función de la actividad económica del pueblo. Sin embargo, los discursos materiales y encarnados de las personas de San Salvador no responden ya a la optimización de los cuerpos para el trabajo físico del molino y el trabajo rural, como fue el caso durante el apogeo industrial de la actividad primaria. Sus cuerpos, aunque ya corridos de una participación crítica para la producción agrícola (ya sea urbana o rural) siguen afectados tanto o más que antes. Muchos, si no la mayoría de los habitantes de San Salvador, mientras tienen un rol diferido o pasivo en la producción agroindustrial, son sus principales damnificados. Como pueblo que acepta su condición sacrificial niegan, ignoran o aceptan la realidad inevitable en la que se ven envueltos. Cuerpos y territorios enfermos son asimilados como costo del desarrollo.

El artículo comienza elaborando un estado de la cuestión que despliega diferentes abordajes sobre la noción cuerpo-territorio en relación al extractivismo para luego desarrollar un marco teórico. Después se explicita la metodología abordada para explorar la violencia ambiental de manera situada. Considerando saberes corporales y las incertidumbres habitadas el artículo avanza primero, definiendo la ciudad como zona de sacrificio, lo que será abordado registrando los cambios en la relación campo-ciudad en San Salvador; y después, describiendo comportamientos y hábitos adaptados en relación al territorio. En la segunda parte expongo las experiencias encarnadas de los habitantes de San Salvador, que pendulan entre saberes corpóreos y las incertidumbres tóxicas que se expresan en prácticas e inacciones. El artículo concluye que a pesar de contar con evidencia científica realizada específicamente para la ciudad de San Salvador sobre la afectación de los cuerpos por los molinos y la actividad agroindustrial (INSSA-UNR, 2016) la población no ha desarrollado una resignificación sobre el territorio y el régimen de producción.

2. Marco teórico

La noción cuerpo-territorio en relación al extractivismo viene siendo elaborada fuertemente desde los feminismos latinoamericanos, específicamente acuñando el concepto de cuerpo-territorios-tierra desarrollado a partir de las experiencias y saberes corpóreos y territoriales de mujeres indígenas en la región. La idea fuerza de la noción cuerpo-territorio recupera la conexión del cuerpo de estas mujeres de vida comunitaria como una continuidad de sus territorios. Desde la geografía feminista se desarrolla la relación cuerpo-tierra-territorialidad como el sitio para las resistencias feministas (Cabnal, 2010), así como la noción del cuerpo como el primer territorio y como una metodología para crear alianzas entre mujeres y abordar la violencia extractivista (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2014; Paredes, 2010). Asimismo, la relación cuerpo-territorio también ha sido explorada por Machado Araoz utilizando la perspectiva teórica de sociología de los cuerpos (Scribano, 2009) para indagar sobre la ecología política de las emociones y de los cuerpos que imprimen las tecnologías extractivas (Machado Araoz, 2014). Siguiendo la perspectiva del sentirpensar, González-Hidalgo, López-Dietz, y Pacheco-Pailahual (2019) demuestran cómo el extractivismo opera como un proyecto emocional que produce dolor y crea calmantes para garantizar su permanencia en el territorio. Asimismo, el geógrafo Rogerio Haesbaert (2020) también aporta a la cuestión territorial desde la teoría decolonial recopilando la perspectiva de diferentes pueblos originarios y movimientos de mujeres enfatizando en la condición material pero también espiritual y comunal de la relación de cuerpo y territorio.

Mientras mantengo la perspectiva relacional de cuerpos-territorios-tierra, me propongo aquí indagar sobre cuerpos, que no son ni políticos ni de resistencias (Butler, 2017), sino por el contrario cuerpos somatizados (e individualizados) y discursos encarnados en las geografías extractivas. En esta línea, es necesario primero clarificar qué mirada de los cuerpos estoy utilizando. Para pensar lo corpóreo retomo el trabajo de Bakker y Bridge (2006) que buscando expandir el campo de las geografías de recursos naturales y ambientales, remiten a lo corpóreo (del mismo modo que a los recursos naturales), como un registro que logra captar de manera simultánea lo biofísico, como el carácter social de la existencia material (Bakker y Bridge, 2006:15). Lo encarnado, plantean les autores, logra capturar la construcción social del mundo material sin caer en la trampa del reduccionismo social, y del mismo modo, conecta con las condiciones materiales que delinean la vida social sin caer presa del reduccionismo biológico (Bakker y Bridge, 2006: 16; traducción propia).

Por el lado territorial de la relación entre cuerpo-territorio en las geografías extractivas, incorporo la noción de Rob Nixon de violencia medioambiental (2011) que destaca la relación violenta o violentada que se establece con el territorio. Esta se caracteriza como una forma de violencia invisible, de manifestación ordinaria (no espectacular o dramática), lenta y gradual. También definida como violencia lenta, Nixon la explica como una forma de violencia que ocurre fuera de la vista, de destrucción postergada que está dispersa en tiempo y espacio. Se desarrolla como una violencia del desgaste que no es reconocida como violencia en absoluto (Nixon, 2011: 2). La violencia ambiental, plantea Nixon, se puede ver en ‘desplazamientos sin movilidad’ o ‘desalojos estáticos’ (Nixon, 2011:19;42). Nixon hace referencia a una forma de desalojo donde no es un conflicto armado, o un desastre natural que fuerza a los pobladores a retirarse. El desalojo ocurre en la metamorfosis que le ocurre a la tierra (y al ambiente), que siendo lenta y silenciosamente afectada pierde las características que han hecho de ese sitio un lugar habitable.

Como resultado encontramos una relación dialéctica de cuerpos y territorios que devienen descartables. Es esta ecología tóxica, mutuamente constitutiva entre cuerpos y territorios que buscamos rastrear. En el caso de San Salvador, propongo indagar esta afectación como una forma de despojo consensuado, como una relación violenta que se expresa en términos utilitarios y de normalidad, de aprisionamiento, o de añoranza. Como lo plantea un trabajador público de San Salvador:

Jóvenes, más jóvenes que yo [se están enfermando] y mi entorno que es reducidísimo es muy grave, muy fuerte, muy emocional. Es como naturalizar este hecho, te resigna. En comparación con Federación[8] es otro dolor, es otro tipo de duelo quizás, porque en el caso de Federación nosotros no teníamos alternativa, era esto, tenés que renacer, acá no hay renacer todavía, acá morís. (trabajador público)

Es en esta línea que se comienza a vislumbrar cómo la idea del arraigo se construye alrededor de un imaginario de degradación lenta de las vidas y de riesgos habitados, tratándoselo como un hecho consumado. Como premisa este trabajo busca establecer una línea de investigación que examine las relaciones corporales/materiales con los ambientes (tierra, aire y agua) metabolizados por la actividad extractiva, con la potencia de convertirse en un agente colonizador de territorios y subjetividades. Considerando este proceso metabólico y mutuamente constitutivo entre cuerpos y territorios es que me interesa aquí explorar los discursos de estos cuerpos erosionados que habitan cotidianamente las zonas de sacrificio.

3. Metodología

Este trabajo es resultado de una primera aproximación al territorio de San Salvador, Entre Ríos. En un periodo entre los meses de febrero y marzo de 2021 se realizaron 13 entrevistas en total, con una combinación de entrevistas en profundidad, semiestructuradas y abiertas, individuales y en grupo. Los entrevistados fueron diversos, entre activistas involucrados en la causa ambiental; personas sensibilizadas (personas afectadas personalmente o seres queridos); dueños molineros, empleados y productores rurales. Las preguntas buscaron alinearse a la premisa del ‘[sí] mismo situado’ (en inglés: situated-self), que acompaña la perspectiva del sentirpensar que recupera la importancia del sentir emocional y corpóreo. Como plantean Bakker y Bridge, esta línea material se despliega del concepto de ‘conocimiento situado’ que se focaliza en la situacionalidad espacio-temporal (situatedness) en relación a redes de construcciones sociales como género, raza y clase (2006: 15) que viene siendo elaborado en su mayoría desde los feminismos, las resistencias socio-territoriales y los estudios de discapacidad (Chouinard, et. al: 2016) donde también se reclama por la materialidad de los cuerpos. La distinción de esta perspectiva, como sintetizan Bakker y Bridge, es el énfasis puesto en dar cuenta de cómo las subjetividades son delineadas por las experiencias en, desde y a través de los cuerpos (2006:06).

Tomo el concepto de Nixon, de ‘fuerzas de la inacción’ (traducción de la autora) que explica la organización y producción de dudas sobre la violencia lenta con la intención de posponer el desarrollo de políticas que podrían tener incidencia sobre los procesos ambientales y de cambio climático (Nixon, 2011: 39) que él elabora estudiando a corporaciones y empresas. Aplico este concepto al caso de San Salvador para situar el foco en los mismos habitantes impactados por estas afecciones socio-ambientales que se constituyen como parte activa en la manufactura de una cultura de dudas sobre la existencia de violencia ambiental. Es en el mismo entramado socio-ecológico de los habitantes de San Salvador, es decir, en la red de vínculos, económicos, filiales, familiares, afectivos y de proximidad donde operan acciones, discursos y actitudes en pos de la inacción.

Metodológicamente, los obstáculos encontrados se vieron en esta imbricación que resultó en algunas formas de resistencias y miedos de parte de los participantes. Por un lado, los entrevistados accedieron a hablar conmigo por un sistema de bola de nieve - a través de recomendaciones de persona a persona - que es habitual como método de acceso. Fue llamativo, sin embargo, los cuidados al ingresar a las viviendas. Una preocupación importante (en relación a la comunidad) de algunos entrevistados críticos al modelo de producción, era ser vistos conmigo o ser escuchados hablando de temas ambientales. Como plantea un referente activista de San Salvador:

En comparación a Gualeguaychú a la gente le cuesta manifestarse, vos ves mucho temor por el qué van a decir. En todo pueblo chico sucede, la gente no quiere que se la etiquete si sos oficialista o no, o estás con los molinos o en contra de los molinos, la cuestión del arrocero es muy fuerte. Todos están directamente relacionados porque sos empleado entonces no vas a marchar en contra del patrón, o porque sos propietario o sos productor, es porque es tu vecino porque es una ciudad pequeña. Sino 'cómo me vas a decir esto a mí?, San Salvador es lo que es por mí, por mi molino, por lo que hacemos' (activista, académico e investigador F)

Es importante destacar cómo este entramado socio-ecológico, y me refiero aquí a como plantea David Harvey a cómo el cuerpo no puede ser entendido independiente de su imbricación material, siendo también afectado por las fuerzas políticas, económicos como culturales (Harvey, 2000:16), condicionó casi unívocamente a la aproximación de los entrevistados a los conflictos ambientales. Dolores, miedos, preocupaciones y conflictos, son referidos por casi todos los entrevistados cuando hablan de los problemas ambientales en San Salvador; sin embargo el registro de estas circunstancias en términos de violencia no surgen espontáneamente. En términos metodológicos, poder registrar la violencia inserta en los procesos ambientales, requiere una ampliación sobre la variable temporal. Darles visibilidad a procesos de violencia lenta en cuerpos irrelevantes o descartables, implica un trabajo de registro temporal más largo y considerar productivamente las incertidumbres, cuestionamientos y miedos de los entrevistados. Con esta intención, las conversaciones buscaron indagar sobre la normalización a la alteridad ambiental a la que las personas de San Salvador están acostumbradas. Indagando en la memoria larga, se apeló al registro de la memoria del cuerpo también buscando recorrer dolencias crónicas o puntuales.

4. La ciudad como zona de sacrificio

te dicen que la ciudad está bien cuando tenés ese hongo de polvillo sobre la ciudad porque significa que los molinos andan, que hay trabajos, que la cosa va bien. Hay una desarticulación entre las causas y las consecuencias. Se priorizan las causas en el sentido de que si la economía va bien, y bueno.. qué va a ser, de algo hay que morir te responden o...'Pero si yo tengo que trabajar', no hay una articulación causa-efecto (Activista, académico e investigador F)

Esta sección explora cómo se vive y de que está compuesta una zona de sacrificio en la experiencia de los habitantes de San Salvador, queriendo así acercarnos a comprender cómo se internaliza esta relación entre prosperidad y mortalidad. La presentación de la ciudad de San Salvador como zona de sacrificio propone una descripción material y ambiental, emocional y encarnada de la ciudad de San Salvador.

4.1. Relación campo-ciudad

Un camino tangible para indagar sobre San Salvador como zona de sacrificio es explorando el cambio de la relación campo-ciudad, es decir, el cambio del vínculo entre la zona de producción rural y la ciudad que aloja a este pueblo productor de arroz y soja. En los últimos 20-30 años el campo, históricamente entendido como centro productivo y forma de vida de las personas, pierde relevancia como espacio de hábitat para pasar a ser netamente un sitio de producción. Para el caso de San Salvador varios indicadores fueron mencionados en las entrevistas que confirman la tendencia general a la hipótesis de despoblamiento del campo y la conformación de una nueva ruralidad (Giarraca y Teubal, 2010; Teubal 2009). La desaparición de la vivienda rural, la menor cantidad de mano de obra para trabajar la tierra, la caída de la matrícula en las escuelas rurales (y el cierre de varias escuelas en la zona), son algunas de estas referencias.

Yo tengo dos visiones del campo. Viví en el campo hasta los 21. Otra, es lo que sucede en esta última etapa. Viví la ruralidad en la primera etapa: primero es pernoctar en el campo, es estar y ver la actividad, por ejemplo, mi papá sembraba arroz. Entonces viví toda la cosecha de antaño que para cosechar arroz se necesitaban un montón de empleados. Había todo un movimiento que nosotros lo vivíamos, el regado, los cuidados, los productos agroquímicos, como se cortaban antes, no es que no se usaban, también se usaban, de otra manera, quizás menos invasivo. Todo eso fue reemplazado por la tecnología, no se ve ese movimiento en el campo ni tampoco las personas que se necesitaban para trabajar, por ende, hay menos gente en el campo. También es verdad que por dar un ejemplo de la que vivía acá, también hay mucha menos gente. Muy pocos vecinos, los campos se han vendido. Sí se siembra arroz, pero es como que otros cultivos han ganado. (Pobladora rural)

Este cambio en los vínculos con el campo y sus efectos materiales tiene fecha de inicio en el año 2003 con la instalación de la soja en la región. Este cambio en la plantación dominante es narrado por les entrevistados como la fuente de salvación de la economía de la región y de todo el agro en el país. Para San Salvador, la crisis económica del 2001 repercute en la pérdida de valor del arroz y la soja como commodity aparece como un grano que incorpora a los productores locales al mercado global. Este cambio trajo aparejado nuevos modos de cultivo: siembra directa y dependencia a los productos agroquímicos. También representó nuevas prácticas en la producción agrícola, donde se optimiza la producción con la incorporación de tecnologías y la mecanización del agro. Con este ímpetu se amplió la frontera agrícola, expandiendo la zona dedicada a los cultivos, siendo que en los últimos 12 años la superficie sembrada crece en un 60% (Marino, 2016), ganándole tierra a la ganadería y la vivienda rural. Asimismo, el modelo de agronegocio casi elimina el empleo rural, incrementando en su mayoría a técnicos y administrativos, y las productoras más grandes, a ingenieros agrónomos.

Partiendo entonces de este diagnóstico, de un campo liberándose social y espacialmente para el agronegocio, nos interesa enfocarnos en los indicadores de tipo espacial - distancias, límites y regulación de movimientos de elementos- que fueron surgiendo entre un grupo minoritario de la población que expresaron un cambio de percepción frente al campo y sus actividades productivas.

En estos cambios del modelo productivo, la relación campo-ciudad cambia lentamente. Con la llegada de la soja algunos grupos se empiezan a organizar cuestionando el uso de agroquímicos y las semillas transgénicas. Una primera camada de activación fue liderada por el Grupo de Trabajo Ambiental[9] (GTA) (2007-2013), un grupo de activistas, militantes y vecinos, preocupados por el avance de la frontera agrícola que actuó fuertemente para poner en agenda la discusión sobre el uso de agrotóxicos[10] —aquí utilizo deliberadamente el concepto de agrotóxico siendo que lo que se pone en cuestión es el riesgo implícito que tienen sus usos (Moltoni, 2020)—. Hubo una segunda camada liderada por el grupo Todos por Todos (2015-2018) que se enfocó en las enfermedades de los pobladores y los impactos socio-ambientales. En estos procesos de activación las distinciones espaciales entre lo urbano, la actividad rural o industrial adquirieron otro tenor, pasando de una nomenclatura simbólica a una más material. De este modo, y en diferentes instancias, estos grupos activistas comienzan a articular demandas y emergen procesos que reclaman un cambio de rituales y modos de trabajo que se definen como admisibles a un lado y no admisibles al otro lado de la ‘frontera’ urbana.

nadie hablaba de no producir por lo menos no de un día para el otro, sino hacer un ordenamiento[11] que la misma agronomía la tiene. Vos sabes que en la ciudad no podés producir. En lo inmediato al ejido, tenés la parte hortícola, y la parte Industrial agronegocio tenés que tenerla de mínima 2-3 km para allá, eso te lo dice la ciencia económica, no fue el ambientalismo, esa fue la discusión (Investigador y activista, F)

En este proceso de aprendizaje del cual hablan los entrevistados, el vínculo continuo y fluido con el campo comienza a ser problematizado. Por un lado, el modelo sojero comienza a ser cuestionado en San Salvador como sucede a lo largo del país. Asimismo, la frontera agroindustrial se expande, el arroz se recupera y se intensifica la industria avícola en la provincia. En este contexto, la convivencia con el molino empieza a incomodar. En este período se empiezan a demandar separaciones con el campo y sus actividades y a establecer distancias.

Ahora se sacó los mosquitos, porque antes se lavaban acá, dentro de la planta urbana, los depósitos de productos están afuera también, se ha ido avanzando en algunas cosas. (docente y activista C)

En esta disputa espacial, la mirada sobre el agro, las actividades primarias y la perspectiva sobre lo rural adquieren otro tenor. Ya no se trata solo de ‘productos’, que se incorporan a un sector de la tierra o que se tiran a un sitio específico, desde el aire. Del mismo modo, los espacios e infraestructuras, como son los molinos y los depósitos dedicados a la producción, comienzan a ser percibidos como algo más que cosas inocuas, distinguibles y contenidas en zonas discretas. Sus presencias se expanden más allá de ese tiempo y espacio específico que su visibilidad indicarían. Dicho de otra manera, se comienza a tener otro entendimiento sobre las materialidades implicadas en los procesos productivos. Una pobladora que vive en las afueras de San Salvador lo describe del siguiente modo:

Pero ni lo dudo, es más sano acá [campo] pero el aire debe llegar, con el viento 8km se re traslada. Y de acá a San Salvador, ponele hay 9km. y el aire lleva eso y después cuando llueve eso cae, no tengo información si los productos químicos están en la cáscara y en el polvillo, pero entendería que sí. Lo que pasa es que también ya está procesado por la planta así que tampoco sé. Incluso uno tiene mucha desinformación, de cómo se usan si lo usan bien si lo usan en más proporción, pero definitivamente no es una ciudad saludable. (Pobladora rural)

Para una ciudad fundada como proveedora de insumos, la relación productiva es organizadora del sentido común. Regular el avance del modelo del agronegocio y sus derivados, así como la industria arrocera, es visto por todo el arco involucrado en el sector como un obstáculo para la propia fuente de trabajo.

Esta es una ciudad donde la idea que prima es el trabajo. Noto que es muy particular. La relación del ser con el lugar está pura y exclusivamente relacionada con el trabajo para vivir mejor y de hecho que se ve. Para mi en lo que va en el imaginario colectivo que a mi cada vez me sorprende más, es como el que menos tiene obedece al arquetipo del que más tiene (comerciante gastronómico)

Tal es la identificación entre la ciudad sansalvadoreña y su producción que se gana el título de Capital del Arroz en 1951 con la primera fiesta que se organiza. Sin embargo, la idea del hongo de polvillo creciendo como símbolo de productividad contrasta con los imaginarios emergentes del polvillo como el principal agente de contaminación del pueblo. Específicamente, como indicamos al comienzo, el resultado del estudio de morbimortalidad (INSSA-UNR, 2016) más contundente indica que la principal causa de muerte en San Salvador en los últimos 15 años es el cáncer, mayoritariamente de pulmón[12]. Con los resultados del estudio socio-ambiental, la icónica imagen del molino de industrialización y prosperidad adquiere una posición más ambivalente.

desde el punto de vista de las fumigaciones se visibilizó lo que siempre fue la vedette de la ciudad que es el polvillo, por todo el tema de los molinos alrededor se encontró que hay pesticida alrededor, polvillo, en las aguas y todo eso (militante, académico e investigador F)

A pesar de las visiones del ‘halo del polvillo’ o ‘el hongo de contaminación’ (como los sansalvadoreños lo llaman) y las pruebas empíricas de su peligrosidad, la noción de sacrificio asociado al trabajo y al esfuerzo de los cuerpos prima, y más aún, se expande a la ciudad y a los cuerpos, recrudeciendo los costos inevitables que demanda el modelo.

En San Salvador el precio que tiene que pagar por ser una comunidad pujante y arrocera es un alto precio. Esa cuestión desde el gran índice de cáncer que tiene San Salvador o de enfermedades respiratorias empezaron a aparecer los últimos 8-9 años, en un plazo corto de tiempo. La mayoría de los molinos están dentro del ejido urbano al lado de tu casa, eso genera un riesgo social muy alto y creo que la gente… viste cuando vos te acostumbrás, vivís con esta situación violenta. Nosotros podemos verlo desde un lugar, pero los oriundos lo minimizan con otras acciones, vamos a hacer esta planta de reciclado, o capaz, no es intencional o no, quiero creer que no, pero sí se minimiza y se minimiza por la propia gente. (Empleado municipal)

La ciudad como zona de sacrificio se instala en esta ambivalencia entre sospechas, miedos y datos fehacientes. Mientras que desde el año 2007 algunos vecinos empezaron a organizarse para denunciar la peligrosidad del uso de agrotóxicos y avanzar en sensibilizar a la población general pero especialmente al sector económico, la Municipalidad avanzaba con una planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos[13] intentado integrar nociones de ‘desarrollo sustentable’ como forma de responder a la problemática ambiental.

Como plantea un entrevistado ‘la ruralidad (te) implica porque es como morder la mano del que te da de comer’ (militante, académico e investigador F). Más que un lugar o una forma de vida, la ruralidad se la describe como un mercado. El mundo rural (y la agroindustria) más que representar una espacialidad que ofrece o posibilita otras formas de vida y de habitar, son vistos como sitios esencialmente de producción a gran escala, (y no habitables), de extracción y generadores de riqueza. Frente a estos horizontes de vida la defensa ambiental queda arrinconada como resistencia al progreso. Esta relación extractiva y violenta con el territorio es asumida como condición de su habitabilidad. Los cuerpos mientras tanto absorben las consecuencias en silencio. En lo que sigue se explora las experiencias encarnadas de la violencia ambiental.

4.2. Experiencias encarnadas, saberes corpóreos e incertidumbres tóxicas

Como ya planteamos, a pesar de los resultados de los estudios hechos a la tierra, agua y aire de San Salvador que dan cuenta de una correlación entre enfermedades, en su mayoría, pulmonares y la contaminación ambiental, la inacción aún prima. Es en los silencios de las experiencias encarnadas, la condición de descartabilidad de sus habitantes como si se tratara de bienes fungibles y las incertidumbres tóxicas con las que se conviven en la vida cotidiana, que sostienen al andamiaje socio-ecológico del modelo extractivo.

Hubo un momento un estallido, de reclamos, donde la gente se movilizó 5 o 6 años atrás, pidiendo respirar otro aire, pero eso duró lo que un pedo en una canasta, para ser corto y conciso. Esa lucha se fue diluyendo, desgastando, esa gente que la impulsó, quedó en una cierta nebulosa. Algunas cosas están cambiando, va a ser un proceso muy lento y doloroso. Hace algunos años no se medía las partículas del aire o a los molinos el polvillo, por lo menos tuvo visualizaciones algunos las respetan y otros no, es costoso es complejo, ahora hay un proyecto de parque industrial, es de largo plazo, es un proyecto donde todas las arroceras se tienen que ir del ejido urbano, si vamos a verlo en nuestra vida es otra cosa. (Empleado Público)

San Salvador, a diferencia de otros pueblos fumigados o intoxicados, no presenta una disputa sobre diferentes modos de vida. A diferencia de comunidades indígenas y campesinas en distintos lugares del país y Latinoamérica que luchan contra el fracking, el modelo forestal, la expansión de la soja, y otras commodities, así como la instalación de mega infraestructuras entre otros emprendimientos extractivos, la gente de San Salvador no tiene, ni disputan otro paradigma de vida. Para los habitantes de la ciudad se trata de organizar los límites admisibles de su condición sacrificial. Ya sea como aliados, acreedores, socios o dependientes al modelo del agronegocio, la población local se encuentra involucrada en el entramado socio-económico de la ciudad. Como pueblo cautivo no tienen otra industria en la que apoyarse que también pudiera disputar otras formas de valor (paisajístico, social, cultural y ambiental) sobre el territorio. Así lo indica un entrevistado con experiencia militante cuando cuenta que no hay industria de turismo o pesquera[14] (por citar algunos ejemplos) que pueda disputar el paradigma extractivo sobre territorio.

El que es profesional… bueno no busques mucho en los profesionales conciencia, muchas veces sólo tienen conocimiento y si trabajan en el ámbito agrario acá hay un fuerte profesionariado que está ligado al agro. Contadores que tienen los molinos, los abogados de los molinos o los productores, o los médicos que atienden a esta gente. El que vende en el supermercado, o sea, una dependencia económica de este sector que es el motor económico, después está la función pública que le piden el Estado, pero la industria acá es arrocera. Prestador de servicio y todo lo que esté relacionado, no tenés otra industria acá. No tenés una voz de turismo que hoy podría estar poniendo una voz en alto en contra de la frontera agrícola (Investigador y militante, F)

La aceptación sobre la condición sacrificial también se sostiene en un discurso abigarrado en la promesa de la teoría del derrame económico que asegura que con las ganancias extraordinarias de los más ricos (productores y molineros en este caso) serían todos beneficiados. Sin embargo cuando producción y reproducción pierden su alineación es que se resquebraja este acuerdo tácito. Así lo describe un entrevistado del movimiento ambientalista.

si, había mucha soja, mucha producción, pero la gente, el común denominador, que no estaba ligada al agro, veía que no había un derrame… El productor chiquito tenía su misma camioneta hace 50 años y dejó de ser productor; los hijos tuvieron que vender el campo y se hicieron empleados, perdieron autonomía y los compró otro productor. Y así se fue sumando y lo que más persuade a todos, es obviamente el cáncer que en algún momento fue fuerte, es fuerte y pasó a ser preocupante (Investigador y militante, F)

En esta dinámica donde lo que se derrama efectivamente es el alto impacto del modelo extractivo sobre los cuerpos; es el andamiaje social —sostenido por el entramado de dependencia económica— más que el discurso hegemónico de productores poderosos o la Municipalidad necesariamente, los que naturalizan las dolencias y miedos en la experiencia de San Salvador.

Retóricas desarrollistas y corporativas elaboradas por organismos públicos que esconden un reconocimiento tácito, pero no explícito, se enmarañan con los sentires de los pobladores que son expresados en soledad. En el encuentro de estas experiencias y discursos se buscó rastrear la internalización del discurso sacrificial y la violencia ambiental en la ciudad de San Salvador. A continuación, analizo la configuración espacial de San Salvador como una zona de sacrificio a través de los cambios en la relación entre campo y ciudad; y luego las experiencias de las personas en el territorio.

Varias características se destacan en los discursos encarnados de los entrevistados. Para muchos tiene que ver con una falencia de los propios cuerpos: ‘supongo que tengo un sistema inmune adaptado a mi zona y no a esta (entrevistada es de Salta) y a eso le echo la culpa por enfermarme tanto’ (docente). Otra entrevistada sobreviviente de cáncer también hipotetizaba desde su propio cuerpo: ‘Pero yo nunca me planteé estas cosas de los agroquímicos. Sí, para mí tiene que haber una predisposición genética, el entorno' (pobladora rural). También las personas experimentan miedos y saberes corpóreos en el ámbito privado y en soledad: ‘Yo llegaba, y era meditar, mover un poco el cuerpo, bañarme. Porque vos ves la nube… es como ver neblina, y eso te va a haciendo la cabeza.’ (comerciante gastronómica).

La normalización también es clave en la continuidad de una dinámica tóxica en la vida cotidiana: ‘con el polvillo quizás no es tan consciente, la adaptación al lugar te genera un acostumbramiento, yo vine acá y empecé a tener alergias todo el tiempo, pero no es nada en comparación con otras cosas’ (empleado municipal). Para muchos se trataba del ciclo productivo al que la ciudad está incorporada: así como la siembra comienza en septiembre y la cosecha se desarrolla desde febrero hasta abril, en marzo comienza el mes fuerte del secado del arroz, por ende, es el mes del polvillo y una temporada de quejas y disconfort que se termina en abril o mayo. Las redes, resultan ser el espacio más dinámico para expresarse: ‘todo el mundo se queja y está ts ts (tosiendo) cuando terminan de secar el arroz y después todo el mundo se olvida y así todos los años, después la gente se vuelve a quejar en la calle, en Facebook.’ (docente). Las redes y los intercambios cotidianos, mientras representan los mayores diálogos en relación a los agrotóxicos y el polvillo, no avanzan hacia la politización de la población. La dinámica de la queja se incorpora como parte del folclore y rutina de la ciudad, sin generar mayores tensiones, salvo en contadas ocasiones[15]. Las iniciativas para organizarse son limitadas, por miedo y por implicancia: ‘A mí me daría miedo meterme con gente de tanta plata. Acá hay un par de familias que son dueñas de molinos muy grandes. Todo el pueblo trabaja de eso, el hombre que trabaja en la máquina, la esposa que trabaja de ordenanza, o del aparato de la fábrica, o de la casa, el dueño, o de la casa del empleado que tiene un poco mas de plata, pero todo gira en torno a eso, es como desarmar la economía del lugar’ (docente).

La ausencia de voces unificadas y oficiales —ya sea municipales, estatales, provinciales, o médicas— que ofrezcan respuestas también estimulan a sostener incertidumbres e inacciones: ‘...y saben lo que les hacen producto. Se asustan hasta que se hacen un tratamiento o se hacen unos análisis, y ven que no es por eso y dicen era por otra cosa y con eso como que quedan convencidos (docente y militante C).

Para otros, se trataba del estigma. La educación ambiental hoy ocupa el mismo lugar que tuvo la política durante la última dictadura. Como plantea una docente de San Salvador con respecto al abordaje que proponía para la educación ambiental:

‘Ese 'no te metas', por ejemplo, nosotros trabajamos desde la formación docente el tema de la memoria. De los Derechos Humanos antes nunca nadie lo trabajaba, y luego traer el ambiente como derecho humano, relacionarlo a esa causa, lo mismo, 'no..no...no te metas'’ (docente y militante C).

Para muchos, más que dudas o miedos, se trata del deseo de una idea de progreso:

Cuesta muchísimo porque tampoco somos un pueblo que sepamos vivir con lo mínimo y esencial. Por ejemplo, estamos cerca de la ruralidad, tenemos un montón de lugar para hacer huerta, pero no hay una feria donde la gente lleve la producción a vender eso. Siempre lo hablamos, qué lindo sería ir todos los domingos, a comprar las verduras, en otros lugares se da, en Uruguay se da. Acá no, eso no. Acá hay un pensamiento muy de derecha, el progreso a costa de mirar el estudio como para ascender en la escala social. El consumismo, el capitalismo, la casa, el auto, las necesidades cubiertas. Vivo y trabajo para lograr eso. Una costumbre que te digo de la gente de campo: ver quien tiene la camioneta más grande, competir en eso (docente y militante C).

Como lo describe la cita, en el entramado socio-ecológico la aspiración material también sopesa en las disposiciones a reconocer un conflicto ambiental. Como en una suerte de pacto fáustico, trágicamente, las personas saben que entregan algo mucho más valioso que lo que reciben. De este modo el paradigma extractivo se vislumbra como un modelo de desarrollo violento, que define proyectos y estilos de vida y que organiza subjetividades.

5. Conclusiones

La resignación es un sentimiento que cruzó a todos los entrevistados en sus relatos. No solo por la implicancia en el modelo productivo de los mismos pobladores sino aludiendo a la escala del agronegocio, como un lugar sin retorno (y sin escapatoria):

Acá lo que sorprende, lo que te vas a llevar, es la cantidad de casos por manzana en el pueblo. Hay un trabajo hecho, no lo conozco, pero capaz, cuatro casos por cuadra. ...si pero no se habla… habrás visto esa película 'De eso no se habla'... esa es la frase que reina, yo lo hablo con la gente que puedo, pero de eso no se habla porque a lo mejor, porque todo tiene que ver con todo. Acá el que gana la pulseada ahí es el miedo a perder el trabajo, a perder el sustento. Si en todos lados pasa lo mismo para que me voy a ir...(comerciante gastronómica).

Pensando en términos de afectación, la entrevistada continúa, no sólo se trataría de los cuerpos:

y ahí se me viene la palabra, acá estamos enfermos mentales. Hay otra película, la de Almodóvar, la del pueblo con el viento, que enloquecía a la gente [referencia a Volver]. Era un pueblo particular donde toda la gente tenía la misma forma de pensar del pueblo que no se van.... De esa particularidad que salís a la calle y todo el tiempo, viento, viento, viento, y acá es aire, aire, aire con esta sustancia a la clara que nos envenena y a lo mejor lo primero que nos afecta es en lo mental.’ (comerciante gastronómica)

En el mar de dudas y de silencios, la fuerza de la inacción se construye horizontalmente más que gestarse activamente desde los sectores de poder o desde el municipio. La labor de confusión (Auyero y Swistun, 2008) para San Salvador se forja en el entramado de vidas precarizadas del andamiaje social donde, como anuncia la entrevistada, el aire te intoxica o la complicidad te enloquece. El imaginario productivista, de sacrificio, y entrega, sin miedos y devoción, choca con una dimensión afectiva, emocional y físicamente degradada de los pobladores de San Salvador que resiste a ser colectivizada y politizada. Por detrás de este imaginario hay una idea de empuje comunitario, un engranaje donde cada sujeto del pueblo es una pieza fundamental para su funcionamiento. Sin embargo, no se trata solamente de la fuerza física o las tareas que a cada une le computan —desde el cajero del supermercado, el operador del molino o el camionero—; por detrás de los aspectos materiales, el engranaje también opera en la regulación de los sentires, los dolores y las subjetividades. Poder darle lugar a esa sensibilidad y afectación, y reconocerla como un problema social y espacial, asociado al modelo productivo atenta contra los ejes organizadores de la vida socioproductiva de la ciudad. Reconocer que las enfermedades, los dolores y los miedos tienen asidero en las formas de vida, en la organización productiva y los modos de producir puede que logre aportar a la lucha ambientalista en San Salvador, dándole escucha también al registro corpóreo y los saberes que acarrean.

La noción de sacrificio históricamente asociada a un concepto biopolítico de aplicación de tecnologías, prácticas y estrategias de optimización territorial, productiva y comunitaria ante la matriz extractiva pierde esta alianza virtuosa para convertirse en un círculo tóxico y de mortandad. A nivel de los sujetos el progreso se lo asocia a un imaginario de sacrificio (reconocido en una cultura de trabajo y esfuerzo) de la vida cotidiana, que ofrece redención en forma de un devenir de estabilidad, seguridad y otras promesas del modelo de desarrollo industrial. La premisa extractiva, sin embargo, desarticula este imaginario de futuro para resignificar el sacrificio en una experiencia que enlaza a la comunidad como damnificada. Los cuerpos al salir de su rol central del engranaje productivo, se asumen como costo (junto a la tierra) de la zona de sacrificio. El sacrificio más que un esfuerzo físico y generador de potencia, se trata de una asimilación de los cuerpos a ser parte del pasivo ambiental.

La disputa espacial y ambiental atraviesa los principios ordenadores del sentido común y las propias subjetividades del común de los pobladores del pueblo que han llevado al extremo el principio que el trabajo es sacrificio. Esta es una lucha que sigue siendo marginal para el común de la ciudad y que aun con grandes logros en su haber no ha logrado penetrar en la perspectiva de sus pobladores. La posibilidad de una disputa por la regulación de los usos del suelo y la reorganización del ejido urbano, trastoca la base identitaria territorial de San Salvador. Sin otra subjetividad para disputarse que la de un pueblo productor/proveedor de insumos agroindustriales, la posibilidad de un cambio en los modos de producción se muestra difícil de concretar.

Referencias

Acosta Reveles, I. L. (2021). Modelo corporativo agroindustrial (MCA) (pp.699-704) en Muzlera, J., & Salomón, A. (2019). Diccionario del agro iberoamericano. Buenos Aires: TeseoPress.

Aranda, D. (Comp). (2020). Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Acción por la Biodiversidad.

Aráoz, H. A. M. (2014). Territorios y cuerpos en disputa. Extractivismo minero y ecología política de las emociones. Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, 8(1).

Bakker, K.; Bridge, G. (2006) ‘Material Worlds? Resource Geographies and the “Matter of Nature”, Progress in Human Geography 30(1), pp.5–27.

Butler, J. (2017). Bodies that Matter. En J. Price y M. Shildrick (Ed.) Feminist Theory and the Body (pp. 235-245) Routledge.

Cabnal, L. (2010). Acercamientos a la construcción de la propuesta de pensamiento epistemológico de mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya-Yala. Feminismos diversos: el feminismo comunitario. ACSUR, pp.11- 25

Chouinard, V.; Hall, E., y Wilton, R. (2016). Introduction: towards enabling geographies. En: Towards Enabling Geographies (pp. 17-38). Routledge.

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo (2014). La vida en el centro y el crudo bajo tierra: el Yasuní en clave feminista. IEETM. Quito. https://miradascriticasdelterritoriodesdeelfeminismo.files.wordpress.com/2014/05/yasunienclavefeminista.pdf

Giarracca, N.;Teubal, M. (2010). Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo. Revista alasru, 5, pp. 113-133.

González-Hidalgo, M.; López-Dietz, S.; Pacheco-Pailahual, S. (2019). El sentipensar extractivo colonial: geografías emocionales de la extracción en Gülumapu, el territorio mapuche en el sur de Chile. Journal of Latin American Geography, 18(3), 85-109.

Haesbaert, R. (2020). Do corpo-território ao território-corpo (da terra): contribuições decoloniais. GEOgraphia, 22(48).

Harvey, David (2000). Spaces of Hope, Edinburgh University Press, Edinburgh

INSSA-UNR (2016). Informe Final del Trabajo de Investigación del Perfil de morbimortalidad, Entre Ríos. Disponible en: http://www.pausa.com.ar/wp-content/uploads/2016/11/Informe-San-Salvador-2016.pdf

Marino, D. J. (2016). Informe ambiental de San Salvador. Entre Ríos: Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: (https://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/09/Informe-Ambiental-en-San-Salvador-unlp.pdf)

Moltoni, L. A. (2020). Debate agroquímico-agrotóxico: Aportes desde el enfoque de construcción social del riesgo. Tesseo Press.

Nixon, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press.

Ordenanza 1278/2015. Código de Planeamiento Urbano de San Salvador, Entre Ríos. Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Municipalidad de la Ciudad de San Salvador.

Paredes, J. (2010). Hilando fino: desde el feminismo comunitario. La Paz: Cooperativa El Rebozo.

Scribano, A. (2009) “A modo de epílogo. ¿Por qué una mirada sociológica de los cuerpos y las emociones?”. En Scribano, A. y Fígari, C. (Comp.) Cuerpo(s), Subjetividad(es) y Conflicto(s). Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones desde Latinoamérica. Clacso, Ciccus Ediciones, Buenos Aires.

Teubal, M. (2001). Globalización y nueva ruralidad en América Latina (pp.45-65) en Giarraca, N. (Ed) Una nueva ruralidad en América Latina. Clacso, Buenos Aires

Svampa, M. (2008). Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Buenos Aires: Siglo XXI.

Svampa, M.; Viale, Enrique (2014). Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo. Katz editores.

Villulla, J.; Fernández, D.; Capdevielle, B. (2019). Los números rojos de la Argentina Verde: El campo entre el conflicto por las retenciones y la gestión de Cambiemos. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.

Notas

Información adicional

Agradecimientos: Mi agradecimiento

profundo a los vecinos de San Salvador y la red que gestaron para contarme

sobre sus vivencias, saberes y sentires. Su participación fue lo que hizo el proyecto

posible. Agradezco las lecturas del Grupo de Geografías Emergentes (GEM) que

fue fundamental para producir este artículo.