Artículos

“Se dice de mí…” Las tensiones entre el “campo” y el resto de la sociedad en los discursos de los actores agropecuarios pampeanos (2013-2020)

"It is said of me..." Tensions between the "countryside" and the rest of society in the discourses of pampean agricultural actors (2013-2020)

Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 1669-3299

ISSN-e: 2314-0208

Periodicidad: Semestral

núm. 27, e0060, 2023

Recepción: 04 Agosto 2022

Aprobación: 23 Diciembre 2022

Resumen: En las últimas décadas la histórica “antinomia campo-ciudad” ha vuelto a estar presente en la esfera pública nacional vinculada a las secuelas del “conflicto del campo” del 2008 y a la “grieta” política que atraviesa a la sociedad argentina. En este trabajo se aborda la presencia de esta antinomia en los discursos de los actores agropecuarios que viven en las pequeñas y medianas ciudades pampeanas. Se toma como corpus de análisis los datos extraídos de encuestas, entrevistas y grupos focales realizados entre los años 2013 y 2020 en Partidos de la provincia de Buenos Aires, con diversidad de zonas agroecológicas. Se concluye la existencia de una fuerte presencia de la tensión campo-ciudad, influenciada por las discursividades que disputan la esfera pública nacional, y su incidencia en la construcción de identidades colectivas.

Palabras clave: discursos, actores agropecuarios, tensiones antinomia “campo-ciudad”, identidades.

Abstract: In recent decades, the historical "rural-urban antinomy" has returned to the national public sphere, linked to the aftermath of the "rural conflict" of 2008 and the political "grieta" that runs through Argentinian society. The aim of this article is to analyse the presence of this antinomy in the discourses of pampean agricultural actors living in local territories. We take as a corpus of analysis the data extracted from surveys, interviews and focus groups conducted between 2013 and 2020 in counties belonging to the diversity of agro-ecological zones in the province of Buenos Aires. We conclude the existence of a strong presence of the rural-urban tension in the discourses of the different agrarian actors, influenced by the discursivities that dispute the national public sphere, and its impact on the construction of collective identities.

Keywords: discourses, agricultural actors, tensions, “countryside-city”antinomy, identities.

1. Introducción

Las tensiones entre el agro y el resto de los sectores sociales urbanos, que suelen asociarse en el debate público con la “antinomia campo-ciudad”, han tenido un lugar relevante en el imaginario colectivo argentino a lo largo de la historia. Esta antinomia que engloba distintos tipos de conflictos y significantes en disputa (industria versus campo, campo/interior versus grandes urbes, campo versus mayorías populares urbanas), se instaló discursivamente en la esfera pública a mediados del siglo XX tras la crisis del modelo agroexportador, especialmente a partir del primer gobierno peronista (1946-1952). En este periodo ganó fuerza el discurso de que el desarrollo era sinónimo de la industrialización con apoyo estatal, del crecimiento urbano y la democratización social, desde una retórica antioligárquica y antiterrateniente (Barsky y Gelman, 2001).

En contraposición a estas ideas, se erigía la voz de las/os representantes gremiales de la burguesía terrateniente, especialmente de la Sociedad Rural Argentina, quienes desde un discurso liberal-conservador defendían el papel del agro como “motor” de la nación y como factor de integración social, desde una retórica anti-industrialista (Lattuada, 1987). Desde las primeras décadas del siglo XX, estas/os disputaban la orientación del modelo de desarrollo agropecuario con las/os representantes de las/os chacareras/os, principalmente, la Federación Agraria, quienes desde un discurso agrarista denunciaban todas las formas de concentración y desigualdad en la estructura agraria (Balsa, 2012). En los años ‘30 este discurso agrarista favorable a una reforma agraria se volvió hegemónico entre las distintas fuerzas políticas (Hora, 2018), y fue retomado con especial énfasis en los primeros años del peronismo en el poder, cuando se articularon las propuestas de democratización social en el campo con el mejoramiento de la vida de los sectores urbanos (Lattuada, 2002).

A partir del derrocamiento del peronismo en 1955, las/os representantes del liberalismo-conservador se relanzaron a conquistar el terreno perdido en la definición de la orientación económica del país, y específicamente del sector agropecuario, buscando el retorno a una Argentina centrada en un modelo agroexportador sin intervención del Estado. El cambio de correlación de fuerzas a favor de este discurso sobre el agro, se dio finalmente con el golpe de Estado de 1976 (Hora, 2018), etapa en la que la Sociedad Rural Argentina aportó integrantes a los gabinetes de la dictadura y delineó las políticas que ésta se propuso para el sector, y en la que las/os representantes del discurso nacional-popular y del agrarismo crítico fueron objeto de un violento disciplinamiento.

Recién a partir del año 2003, durante los gobiernos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ganó fuerza nuevamente un discurso que propuso la reactivación de la industria como base del desarrollo nacional. Si bien no se retomaron las propuestas de reforma agraria, a partir de las políticas de transferencias de ingresos del agro hacia otros sectores sociales, la tensión entre el gobierno y el sector fue creciendo hasta encontrar su punto más alto en el conflicto por las retenciones móviles en el año 2008. En el marco del mismo, se reavivaron tópicos discursivos vinculados a la “antinomia campo-ciudad”. Algunos representantes del gobierno reeditaron antiguas caracterizaciones sobre el sector para contraponer sus intereses a los de las mayorías sociales (Muzlera, 2010, Barsky, 2013). Mientras que, las cuatro principales entidades gremiales, unificadas en la Mesa de Enlace, dejaron de lado sus diferencias históricas, y reprodujeron un discurso común liberal-conservador que presentaba al agro como pilar del desarrollo nacional y a la intervención estatal como el fruto de todos los males (Gras y Hernández, 2009; Palma, 2016). En este marco quedó desdibujada la posición ideológica de la Federación Agraria Argentina (Liaudat, 2018, Pérez Trento, 2014).

El “conflicto del campo” del año 2008 significó un parteaguas no solo para el agro sino para todo el mapa político, convirtiéndose en uno de los hitos fundantes de “la grieta” que divide a la sociedad argentina (Lattuada, 2021). Esta fractura, que marca el enfrentamiento político de fracciones mayoritarias de argentinas/os, se mantuvo durante la administración del gobierno liberal de Macri (2015-2019) y en el actual gobierno peronista de Fernández, aunque variaron las posiciones y roles de algunos actores, y los instrumentos de confrontación pública. La identificación con los intereses del “campo” han atravesado esta “grieta” política durante los últimos años. Especialmente, de la mano del protagonismo que asumieron ciertos sectores del agro en las movilizaciones de grupos y partidos políticos de derecha.

A pesar de que las tensiones entre el agro y el resto de los sectores sociales urbanos se encuentran arraigadas en los discursos públicos en disputa, e incluso han asumido mayor relevancia en las últimas décadas, no han sido objeto de estudios académicos específicos. Solo se pueden encontrar algunas referencias secundarias en las investigaciones antes citadas que abordan las luchas políticas sobre el sector en la esfera pública, en algunos estudios que analizan las tensiones sociales en los territorios producto del avance de los agronegocios y el uso masivo de agroquímicos (Bidaseca y Gras, 2009; Cloquell et al, 2013; Ferrer y Cabrini, 2018; Lucero, 2020), y en los trabajos llevados a cabo recientemente por nuestro grupo de investigación (Liaudat et al, 2021; Moreno et al, 2020) que analizan las subjetividades políticas de los sujetos agropecuarios.

En la búsqueda de profundizar el estudio sobre las subjetividades agrarias, en este trabajo nos proponemos abordar las tensiones entre el sector agropecuario pampeano y el resto de la sociedad, no desde el debate público que resulta más conocido, sino desde los discursos de los actores agropecuarios que viven en los territorios locales. Se busca recuperar las voces de las/os pequeñas/os y medianas/os productoras/es y empresarias/os, contratistas, asesoras/es profesionales, trabajadoras/es, pequeñas/os rentistas que habitan los espacios locales y que, a pesar de explicar el grueso de la producción agropecuaria argentina, no tienen protagonismo en los discursos de las entidades y referentes del agro (Albadalejo y Cittadini, 2017; Autor, 2018).

La relevancia de abordar a estos sujetos reside, a su vez, en que, a diferencia de lo que sucedía a mediados del siglo XX cuando emergió con fuerza la “antinomia campo-ciudad”, la mayoría de ellas/os ya no vive en el espacio rural, sino en las pequeñas y medianas ciudades pampeanas. Son personas que, como ha señalado Balsa (2006), se encuentran plenamente “aburguesadas/os”, han perdido las lógicas de trabajo familiar y adquirido modos de vida propios de las clases medias urbanas. A su vez, en los últimos años, estos actores han sido destinatarios de múltiples estrategias desarrolladas por las megaempresas para promulgar un discurso de los agronegocios que promueve, entre otras cuestiones, la superación de la “antinomia campo-ciudad” (Liaudat, 2015). Esto se lograría a través de la conversión de las/os productoras/es en empresarias/os modernas/os que integran junto a otros sectores una comunidad agroalimentaria sin diferencia de intereses internos (Hernández, 2009).

En este contexto marcado por las transformaciones en los modos de vida de los actores agrarios y por las fuertes disputas políticas en la esfera pública, nos preguntamos: ¿Qué presencia tiene actualmente la “antinomia campo-ciudad” en los discursos de los actores agrarios locales? ¿Qué impacto tienen los discursos públicos en disputa? ¿Qué relación existe entre esta antinomia y sus construcciones identitarias?

Desde un enfoque teórico que recupera la centralidad de las prácticas discursivas en el análisis de las luchas por la hegemonía (Balsa, 2017, 2020), el objetivo de este trabajo es estudiar la “antinomia campo-ciudad” en los discursos de los actores agropecuarios locales. Este análisis se realiza a través del estudio de las estrategias discursivas que utilizan las/os mismas/os al referirse a la relación campo-ciudad, del dialogismo con otros discursos y de la construcción nosotras/as versus ellas/os propia de la dinámica de las identificaciones colectivas. Se toman como referencias empíricas encuestas, entrevistas y grupos focales realizados entre los años 2013 y 2020 con sujetos agropecuarios de diferente perfil que viven en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires.

Para comenzar, presentamos brevemente el diseño metodológico. Luego, desarrollamos los principales resultados referidos a los discursos de los actores agropecuarios locales sobre el tema. Por último, planteamos una serie de reflexiones en clave interpretativa sobre las causas que pueden explicar dichas perspectivas y lo que expresan en términos de disputas hegemónicas.

2. Metodología

2.1. Construcción de los datos

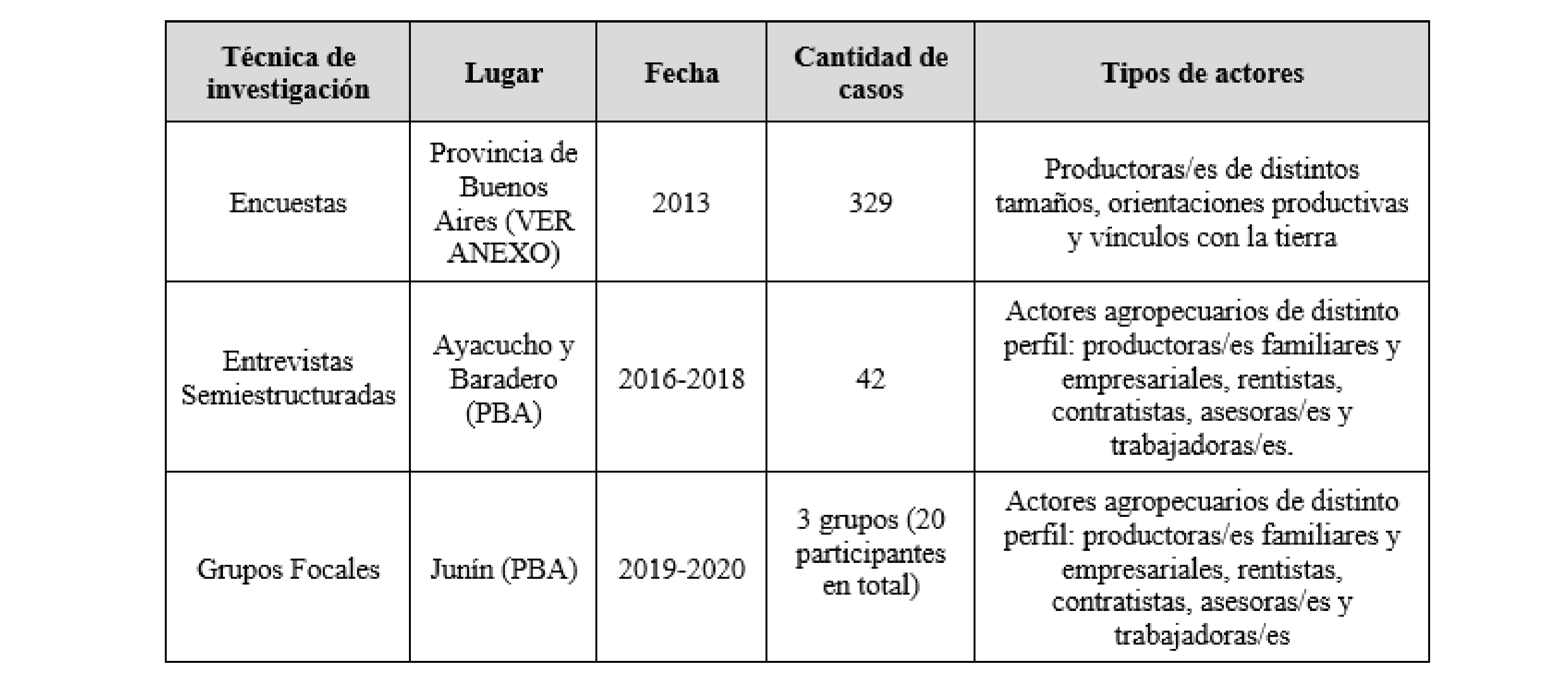

Para la construcción de datos se utilizaron tres técnicas de investigación, dos de tipo cualitativo y una de tipo cuantitativo, implementadas durante los años 2013 y 2020 en el marco de investigaciones (individuales y colectivas) con objetivos más amplios.[1] Las mismas se implementaron en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el corazón de la región pampeana argentina.

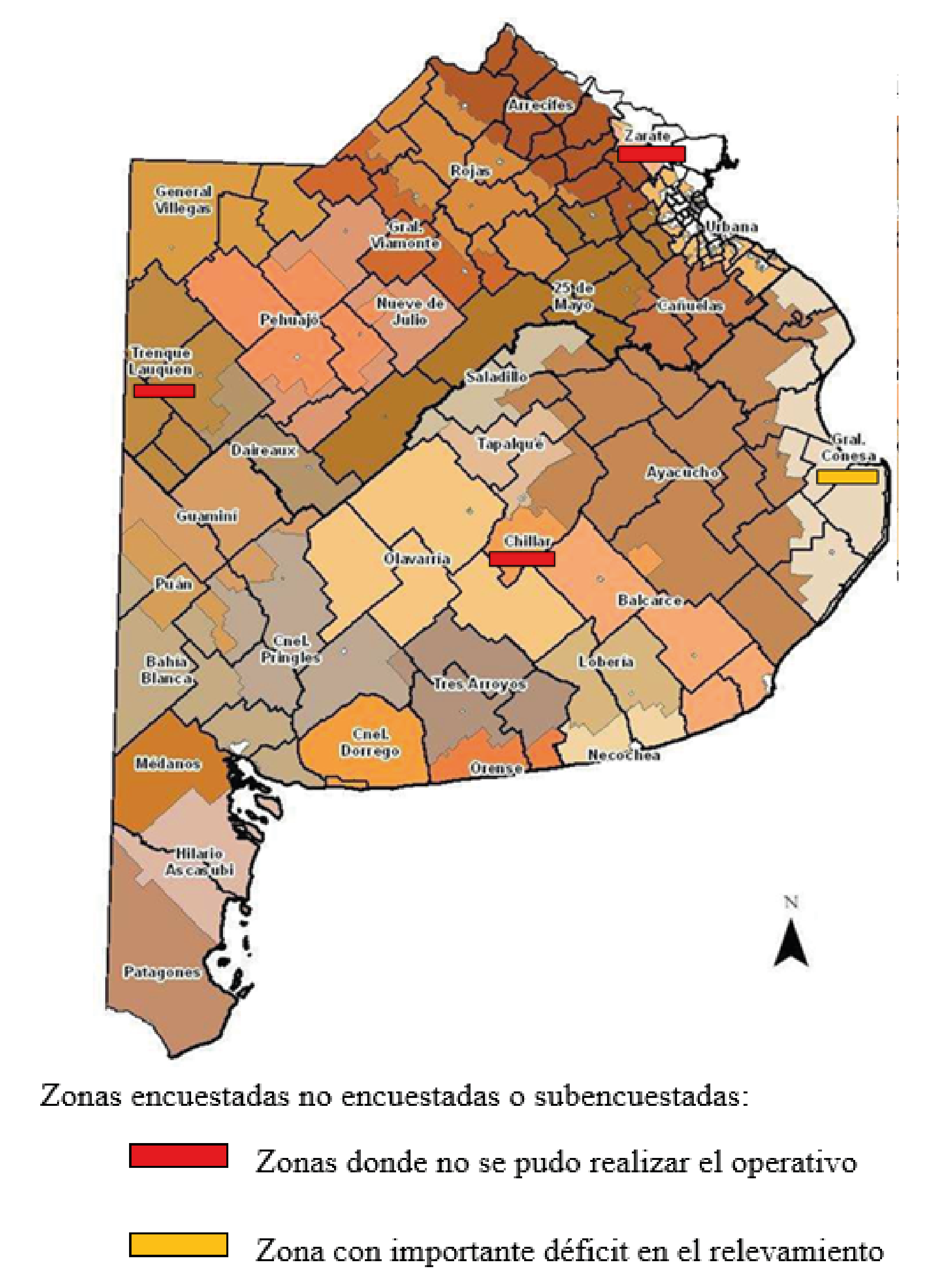

El corpus de análisis se basa, en primer orden, en una encuesta sobre la ideología de las/os productoras/es rurales bonaerenses realizada con nuestro grupo de investigación en el año 2013. La encuesta se planificó en base a una muestra de 396 casos, de los cuales finalmente se pudieron concretar 329. Con el objetivo de obtener una población representativa del conjunto y de las diversidades zonales, se la organizó en base a las 30 zonas agroeconómicas homogéneas de la provincia de Buenos Aires elaboradas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Álvarez et al, 2009)[2] (Ver ANEXO). El número de casos es proporcional a la cantidad de explotaciones que cada zona tenía en el Censo Nacional Agropecuario del 2002 (el último con información fiable al momento de realización de la encuesta). Se implementó un muestreo estadístico por cuotas basado en la conformación de estratos que comparten características. El criterio general de selección de los casos era que deberían ser personas que estuvieran a cargo de una explotación agropecuaria, pero para garantizar la representatividad de los distintos tipos de productores se utilizaron cuotas en base a cuatro variables: tamaño de las explotaciones, tenencia del suelo, uso del suelo y género. La encuesta consistió en 28 preguntas abiertas y 66 cerradas sobre temáticas diversas como las transformaciones productivas del sector, el rol del Estado, las nuevas tecnologías, la visión sobre las entidades gremiales, la concepción sobre la tierra, y la relación campo-ciudad, entre otros.

En segundo orden, esta investigación se basa en entrevistas realizadas a 42 actores de Ayacucho (partido predominantemente ganadero, ubicado en el sudeste de la provincia) y Baradero (predominantemente agrícola, ubicado en el norte de la provincia) realizadas entre fines del año 2016 y comienzos del 2018. La elección de los Partidos se basó en que poseen características agroecológicas y una estructura social agraria muy diferentes. El criterio de construcción de la muestra consistió en contemplar la diversidad de sujetos agropecuarios que tienen fuerte presencia en los territorios locales, y no tanto en la representatividad del número de cada categoría social. Se realizó un muestreo por cuotas a partir de informantes claves y se entrevistó a los siguientes tipos de sujetos: pequeñas/os rentistas (4), productoras/es familiares y empresarias/os (de escala pequeña y mediana) (18),[3] contratistas familiares y empresariales (6), trabajadores de dirección (7), y asesoras/es profesionales (7). La técnica utilizada consistió en una entrevista semi-estructurada. El guion no proporcionaba, por ende, ni formulaciones textuales de preguntas, ni sugería las opciones de respuestas. El mismo contaba con los siguientes temas: cambios en los modos de vida, identidad individual y colectiva, tecnologías y formas de producción, vías de información sobre las actualizaciones en el sector y aporte del campo a la sociedad.

En tercer orden, el corpus de estudio en este trabajo se completa con tres grupos focales realizados con nuestro grupo de investigación entre julio de 2019 y febrero de 2020 en Junín, Partido ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona núcleo granífera. La elección de Junín para la realización de estos grupos se explica por la relevancia que tiene la actividad agropecuaria en su economía y su ubicación estratégica, que lo posiciona como un punto neurálgico tanto a nivel económico como administrativo. La unidad de análisis se construyó con el mismo criterio que la de las entrevistas, buscando abarcar la diversidad de perfiles que protagonizan la actividad agropecuaria en la región pampeana y que viven en los territorios donde producen. Con la ayuda de informantes clave del territorio, se definió, en varias etapas, la conformación de los tres grupos. En total participaron veinte personas (repartidas en dos grupos de siete y un grupo de seis integrantes), entre productoras/es familiares y empresarias/os (de escala pequeña y mediana) (10), rentistas (3), prestadoras/es de servicios (2), trabajadoras/es (3) y asesoras/es profesionales (2). Los grupos se desarrollaron siguiendo un guion articulado en torno a diferentes tópicos vinculados a los debates sobre modelos agropecuarios: la caracterización de la dinámica social, productiva y tecnológica reciente, las tensiones en los territorios, el rol del Estado y el aporte del agro a la sociedad. En el marco de estos debates, para este artículo, se seleccionaron aquellas referencias a las tensiones entre campo y ciudad.

2.2. Análisis de los datos

A la hora de analizar los discursos de los actores agropecuarios, nos hemos centrado en el estudio de las luchas por la significación en torno a la “antinomia campo-ciudad”. Desde la perspectiva de Balsa (2020), las disputas por la hegemonía a nivel social se expresan en el plano discursivo en el modo en que se intenta desarticular un significante de la red o de la “cadena equivalencial” (en términos laclausianos), en la que se encuentra articulado, para rearticularlo a una nueva red.[4] La construcción de cadenas involucra procedimientos discursivos muy intrincados que apelan a un uso oblicuo de las figuras retóricas, que se despliegan con especial enmarañamiento en los complejos de cláusulas (Balsa, 2017).

Para indagar en las luchas por la significación a través de la construcción de cadenas retomamos los aportes del Análisis Crítico del Discurso que nos permiten identificar los diferentes mecanismos implicados en las mismas. Por un lado, siguiendo a Wodak (2003), prestamos atención a las diferentes estrategias discursivas (de referencia, predicación, argumentación, intensificación) utilizadas por nuestra población objetivo. El estudio de estos procedimientos lingüísticos posibilita caracterizar cómo se presenta la “antinomia campo-ciudad” en la actualidad a partir de la visualización del modo en que se nombra a los significantes asociados a la misma, cuáles son las atribuciones valorativas que se le asignan y cómo se las justifica.

Por otra parte, recuperamos los aportes de Fairclough (2001) para comprender el texto en su contexto a través de los usos de la intertextualidad. Este concepto hace referencia a qué voces son explícitamente recuperadas y cuáles no, y a cómo se construyen cadenas de comunicación consistentes en priorizar textos a los cuales responder o con los que plantear líneas de historicidad. En este sentido, el análisis de la intertextualidad facilita indagar en la influencia de los discursos públicos en las significaciones que construyen los actores agropecuarios. Al mismo tiempo que permite identificar las luchas por la hegemonía, ya que los discursos con vocación hegemónica serían aquellos que recuperan otras voces y las reubican, cambiándole la valencia, en una determinada cadena equivalencial (Balsa, 2020).

Por último, indagamos en las identificaciones colectivas a partir de los aportes de Van Dijk (1999) sobre el papel de los mecanismos de determinación de la otredad en el discurso. Siguiendo al autor, se entiende que las identificaciones se construyen a través de esquemas de polarización definidos por la oposición entre un “nosotras/os” al que se le atribuyen rasgos positivos, y un “ellas/os” cargado de calificaciones negativas. Así, la caracterización de las relaciones de diferencia que nuestros interlocutores establecen con “otras/os”, posibilita indagar en los discursos identitarios que se activan en torno a la tensión campo-ciudad.

3. La “antinomia campo-ciudad” en los discursos de los actores agropecuarios

En el trabajo de campo realizado en la última década en el corazón de la región pampeana se puede observar la existencia de importantes tensiones entre los actores agropecuarios y el resto de los sectores de la sociedad. A continuación, se presentan los principales resultados observados y su interpretación en clave de las disputas discursivas.

3.1. Los productores y la mirada de las grandes urbes

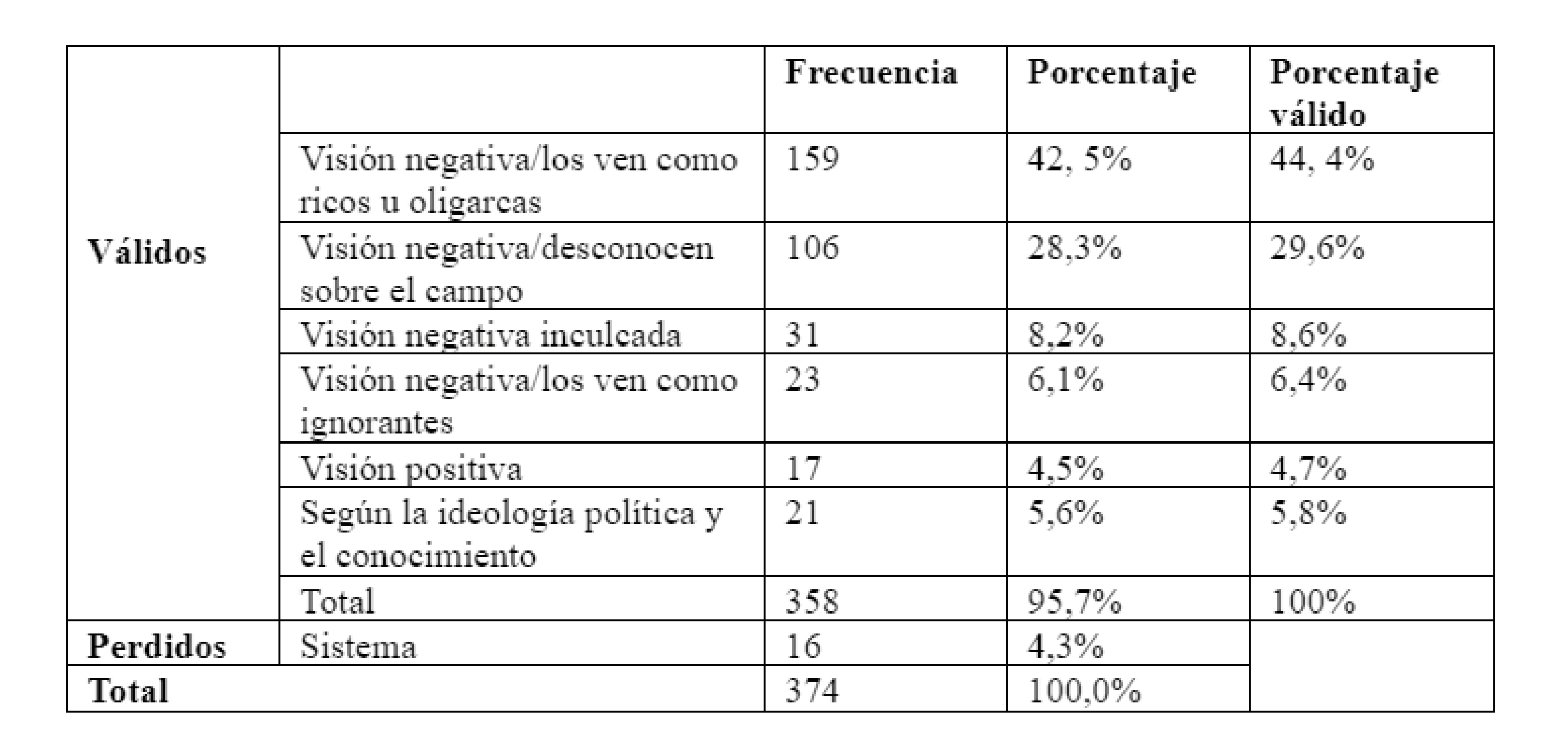

En la encuesta que se llevó a cabo en el año 2013 con productoras/es agropecuarias/os bonaerenses, la tensión con el resto de los sectores sociales se registró a través de una de las preguntas que planteaba ¿Cómo piensa que la gente de las grandes ciudades ve a las/os productoras/es rurales? La pregunta era de carácter abierto y en la siguiente tabla se puede observar la codificación de las principales respuestas:

Como puede verse casi el 90% de las/os encuestadas/os sostuvo que las/os ven de manera negativa. Una parte enunció esta supuesta visión de la gente de las grandes ciudades a través de la construcción de una serie de cadenas equivalenciales basadas en diferentes estrategias de nominación y predicación. Entre ellas/os, más de un 44% sostuvo que para la gente de las grandes ciudades las/os productoras/es rurales son todas/os ricas/os u “oligarcas”, pero también aparecieron las imágenes de “terratenientes”, “grandes hacendaos”, “pudientes”, “empresarios adinerados”, “llenos de plata”. En muchas ocasiones sumaron en las frases atribuciones negativas como “egoístas”, “soberbios”, “individualistas” y “llorones” (en relación a una supuesta incomprensión de sus reclamos por los sectores no vinculados al agro). Así como también apareció en algunas de las frases la mención a la crítica por la tenencia de camionetas 4 x4, un símbolo de distinción social en las localidades agrarias que ya ha sido señalado por otros estudios (Bidaseca y Gras, 2009; Cloquell et al, 2013): “te ven con una chata doble cabina y ya sos un oligarca”, “nos ven como millonarios que andamos en 4x4”. En otro sentido, un 8,4% de las/os encuestadas/os señaló que las/os habitantes de las grandes ciudades tienen una visión negativa porque asocian a las/os productoras/es rurales con gente ignorante y bruta: “nos ven como ignorantes que no saben leer ni escribir”, “tristes campesinos y personas sin conocimientos”, “piensan que somos unos paisanos brutos”.

A su vez, otras/os encuestadas/os, desarrollaron estrategias argumentativas para justificar la supuesta mirada de la gente de las grandes urbes. Entre ellas/os, casi un 30% señaló que los ven de modo negativo por desconocimiento. Quienes usaron este argumento, en algunos casos plantearon que desconocen el sacrificio y los riesgos que asumen quienes trabajan el campo: “creen que es fácil recaudar y no ven el sacrificio que implica el campo”, “desconocen los riesgos y como es la producción”. En otros casos se señaló que desconocen quienes son las/os productoras/es: “no saben la diferencia entre quienes tienen 100ha de campo o 5000 ha, ya por tener campo se creen que somos ricos”, “se cree que el productor de campo es el que está en Palermo y ese es una pequeña minoría”. Y, por último, que desconocen el rol del campo en el país: “no saben que lo que comen es lo que nosotros producimos”, “desconocen que somos un país agroexportador”.

Asimismo, un 8,6% utilizó como estrategia argumentativa que la gente de las grandes ciudades tiene una mirada negativa sobre las/os productoras/es rurales porque poseen una perspectiva distorsionada que les ha sido inculcada. Los responsables de esta mirada distorsionada fueron, en primer orden, las/os políticas/os. En algunos casos se habló de las/os políticas/os en abstracto, y en otro se mencionó directamente al gobierno kirchnerista: “como que somos unos ogros por culpa del gobierno”, “los afines a la ideología oficialista nos ven como oligarcas”. Mientras en otros casos, se señaló a los medios de comunicación como los responsables: “dan una imagen distorsionada”.

Tanto entre quienes utilizaron la estrategia argumentativa del desconocimiento como los que apelaron a las visiones inculcadas, se visibiliza la asociación de la “gente de las grandes ciudades” con la ignorancia, el desconocimiento, la envidia y la manipulación. Así como también se registra la disputa por articular el significante productoras/es rurales con una red de significaciones diferente al discurso que suponen que es hegemónico en las grandes urbes. Se dilucida en las respuestas el intento de asociar al campo con significantes como sacrificio, riesgo y alimentos.

Por otra parte, solo el 4, 7% de las/os productoras/es sostuvo que la gente de las grandes ciudades tiene una visión positiva sobre ellos. Se fundamentó esta postura en que los ven como “el motor del país”, los “productores de alimentos”, “gente trabajadora”, “gente de bien”. Por último, un 5, 8% de las/os entrevistadas/os sostuvo que no se puede generalizar, que algunos los ven bien y otros mal. Entre estos, un grupo justificó su opinión, planteando que la visión que se tiene de los productores depende de la ideología política de la gente: “los afines al gobierno ¿ven? que los productores son oligarcas que no les importa el crecimiento de otras clases sociales. Los que no son kirchneristas, que el trabajo en el campo es sacrificio”. Mientras otras/os sostuvieron que depende del conocimiento y/o de los vínculos familiares con miembros del sector: “el que no sabe ni nunca pisó un campo [nos ve] como paisanos de la época del 1800 y los que tienen algo de idea o familiares cercanos productores como productores que laburan con el físico”.

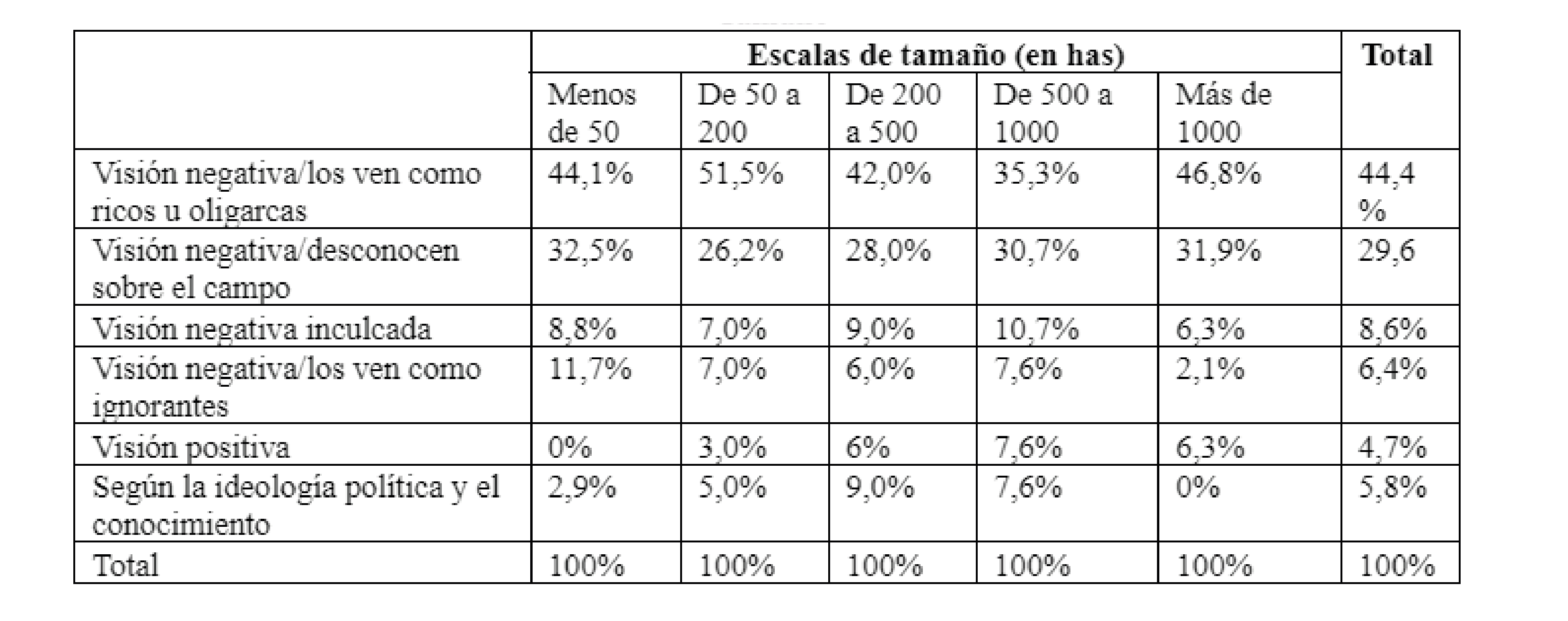

En la siguiente tabla podemos observar los porcentajes de productores de diferentes tamaños que esbozaron cada una de las respuestas:

Como podemos observar, todos los enunciados que expresan que la gente de las grandes ciudades ve de manera negativa a las/os productores se reparten de manera muy pareja, dando cuenta de que existía en el 2013 un consenso generalizado en el sector sobre esto. No obstante, es posible destacar que entre las/os pocas/os encuestadas/os que sostuvieron que los ven de manera positiva, no encontramos a ningún/a productor/a pequeño/a (de menos de 50has). Todas estas respuestas visibilizan que en el año 2013 existía entre las/os productoras/es agropecuarias/os bonaerenses- más allá de las diferencias en tamaño- una importante tensión con el resto de los sectores sociales, expresada en una serie de sentidos negativos que creían que circulaban sobre ellos en las grandes ciudades.

3.2. La disputa discursiva

En las entrevistas y los grupos focales realizados entre fines del año 2016 y comienzos del 2020 también se observa la presencia de tensiones entre los sujetos agrarios y los otros sectores de la sociedad. En estos casos no solo se registra en los discursos de las/os productoras/es de diferente tamaño, sino también en el resto de los actores agropecuarios locales (rentistas, trabajadoras/es, asesoras/es, contratistas). Si bien por las características de las muestras no se pueden hacer generalizaciones estadísticas, es relevante señalar que la gran parte de las/os entrevistadas/os y de las/os participantes de los grupos focales hicieron mención a la tensión entre el “campo” y el resto de los sectores sociales, sin visualizarse diferencias en función de los tipos de actores.

En comparación con la encuesta, en estas técnicas de investigación, los discursos sobre el tema surgieron de modo espontáneo en el marco de conversaciones más generales, lo que da cuenta de la fuerte presencia del mismo entre los actores agrarios. En sus relatos, la “antinomia campo-ciudad” hizo referencia a la relación del sector no solo con las sociedades de las grandes ciudades, sino también de los espacios urbanos locales. En términos generales, la mayor parte de las veces en que se habló del tema estuvo vinculado, al igual que en las encuestas, con la percepción de que la mirada del resto de la sociedad sobre el agro es muy negativa. Esta afirmación se construyó en un diálogo intertextual con otros discursos sobre el campo y las/os productoras/es que supuestamente estarían permeando la mirada del resto de la sociedad. Principalmente, nuestras/os interlocutoras/es, hicieron mención a dos discursos que circularían a nivel social: la crítica al carácter oligárquico de las/os productoras/es y al impacto contaminante de la actividad agropecuaria.

A continuación, se presentan ambos argumentos, dando cuenta del modo en que se buscan disputar a través de la construcción de nuevas cadenas de significación.

3.2.1. Se dice que…somos oligarcas

Al igual que en las encuestas, la principal estrategia discursiva utilizada en las entrevistas y grupos focales para justificar la mirada negativa del resto de la sociedad fue que las/os ven como una minoría con un gran poder económico. Sin embargo, también se pudo observar cómo se articula este argumento con las otras estrategias discursivas que emergieron en las encuestas, y cómo se busca disputar este modo de significar al sector.

En los siguientes testimonios, se visualiza claramente la intertextualidad con un discurso social crítico del agro que nuestras/os entrevistadas/os presuponen, y el intento de explicación de dicha mirada. Al mismo tiempo, se registra el uso de estrategias discursivas para la disociación del significante campo/productoras/es de la cadena en la que estaría ubicado y en pos de asociarlo a otras cadenas de significación.

Hay comunicadores en canales abiertos que desconocen totalmente lo que producimos y nosotros estamos cansados de querer explicar […] hay un juego perverso, divide y reinarás. O sea, el campo - anticampo, ciudad - anticiudad y no es así. Yo tengo otra mirada de eso. Vos imagínate que en Ayacucho somos 20 mil habitantes y la ruralidad es de 1500, el peso específico que tiene, desde el punto de vista de lo que quieras […] El político se encargó de enfrentar los sectores, oligarquía, ¿qué oligarquía? Yo te diría que el 50 o 60% de la tenencia de tierra son pequeños y medianos […] Se van formando compartimentos estancos, sectores. Este es el sector productivo que, capaz que un día me escuchás renegar porque hay pleno sol y hay una flaca acá que quiere tomar sol, son incompatibilidades […] vos poneté a pensar un tipo que lo ves todo sucio, roto ¿entendés? le entrega su día al país. Vos agarras un citadino, y viene una tipa y te dice oligárquico, yo la mando a la reputamadre que la parió (asesor 1, Ayacucho, 2017).

Porque la ciudad cree que el campo es riqueza, y está ahí y se viene sola, y que es un yuyito, como dijo en una época la presidenta [en referencia a Cristina Kirchner], y la cosa es mucho más complicada […] Esto de la Rural y de los anticampo y demás, es hablar de una cosa pasada de la historia, pero a tal nivel que realmente. Yo tengo algunos amigos que han escrito libros, de otras cosas, y yo le digo que deberían escribir un libro uno sobre la antinomia campo-ciudad […]En la ciudad no se sabe de dónde viene el pan, el trigo y nada, pero sin embargo se opina sobre eso […] toman al campo como si fuera una mina de oro, y es una actividad que si no pones mucha plata ni producís, no se gana lo que se cree (empresario mediano 1, Baradero, 2017).

En los dos casos se observa la utilización de operaciones discursivas similares. Se imputa a “la ciudad” / “el citadino” una mirada negativa, basada en las cadenas significantes campo= oligarquía y campo=riqueza, sin esfuerzo. Al mismo tiempo que se explica dicha mirada social a través de dos estrategias argumentativas que ya se visualizaron en las encuestas: el rol del desconocimiento (“desconocen totalmente lo que producimos”, “no se sabe de dónde viene el pan, el trigo y nada”) y la acción de las/os políticos. Mientras en las palabras del asesor estos últimos aparecen nombrados de un modo abstracto (“El político se encargó de enfrentar los sectores”), en las del empresario hay una “cita indirecta” de un discurso de Cristina Kirchner (“es un yuyito, como dijo en una época la presidenta”). La cita de la expresidenta, sacada de contexto, contribuye a la manipulación de su discurso, transformándose en un supuesto que da cuenta de la posición ideológica del entrevistado.

A su vez, en ambos casos se busca disputar dicha significación sobre el campo a través de la construcción de una nueva cadena significante basada en el empleo ambiguo de figuras retóricas. Entre ellas, se encuentran la inclusión de aseveraciones mediante cláusulas incrustadas, como la introducción de la afirmación que el campo “es el sector productivo”. En este enunciado, a través del uso del artículo definido “el” se descarta que el resto de los sectores económicos sean productivos. Tal como afirma Balsa (2017), la lucha por la hegemonía se visibiliza en este tipo de operaciones discursivas en las que se introducen afirmaciones de un modo enmarañado entre otros enunciados dificultando su detección. Por otra parte, la disputa por la significación del campo se visualiza en el uso de metáforas, de la negación y de preguntas retóricas para desacreditar la voz del otro y plantear la afirmación contraria (“se creen que el campo es una mina de oro…no se gana lo que se cree”, ¿qué oligarquía? ...son pequeños y medianos”). Y en la utilización de construcciones hiperbólicas para enfatizar otro modo de significar al mismo objeto (campo/productores= “le entregan su día al país”).

Por último, en ambos relatos explícitamente se intenta desacreditar la “antinomia campo-ciudad” desde diferentes estrategias argumentativas como la asociación de la misma con una cuestión del pasado y la afirmación de que el campo (nombrado como “la ruralidad”) ocupa un espacio central en las localidades donde viven. Pero, paradójicamente, nuestras/os interlocutoras/es permanentemente presentan una oposición entre nosotros-ellos que no supera dicha antinomia. Por el contrario, se la construye a partir de la atribución de rasgos positivos al campo/las/os productoras/es en contraposición del resto de los sectores sociales (nombrados como “los comunicadores”, “los políticos”, “la ciudad”, “la tipa que quiere tomar sol”) que encarnan atributos negativos, y en algunos casos, intereses opuestos.

En los siguientes testimonios, se registran operaciones discursivas similares, pero con un énfasis mayor en las tensiones a nivel local. Lo particular de estos relatos es que dan cuenta del fuerte peso que nuestras/os interlocutoras/es creen que tiene este discurso crítico en las localidades donde viven:

Le dicen [a los productores] que son terratenientes que son dueños de todo. Yo por ahí los escucho a muchos, yo me vínculo acá con mucha gente que dice: “mira el paisano la camioneta que tiene”. Pero el capital que tiene por algo lo tiene porque les costó hacerlo, a vos o a tus antepasados. El que tiene 400has o 2000has no las tiene porque así nomás, porque le sacó ventajas al otro. El que tiene por algo tiene porque lo heredó […] yo no sé si es la política, la ideología, el tema que le han inculcado. Hay mucha gente que tiene envidia y el paisano se levanta al amanecer a laburar y por ahí el otro se levanta a las diez de la mañana, por eso no tiene nada (pequeño rentista, Ayacucho, 2018).

Cuando escucho hablar de renta extraordinaria me da gracia, tenés quienes dicen que te llenas de plata...los docentes viven de paro […] saben lo mío y yo no puedo saber lo de los otros. Voy a un médico y me cobra dos mil pesos, yo hago alimentos, lo más importante, porque sin alimentos no vive nadie. Me tiene mal esa gente, con la liviandad que dijeron un día 45% por la renta extraordinaria, y yo no voy a Miami, a Chile, a ningún lado, pero hay alguien que dice que tengo renta extraordinaria. […] con esta moda que se hizo todo tan populista el campo está visto mal, yo voy a peñas voy a todo, 9 a 1 pierdo. En Ayacucho es loco, yo tengo amigos de la radio y yo les digo que ensañamiento tienen con el campo ¡qué cosa! […] en la campaña decía que cambio 150 hectáreas por una mujer docente, porque te da menos, en cambio vos decís que tenés campo, y listo ya está "tenés campo" lo que tenés que invertir todo el año, reinvertir, no se ve y no se cree (contratista familiar, Ayacucho, 2017).

En ambos casos, hay una referencia intertextual a un discurso social crítico del agro, que asociaría al campo con significantes como “terratenientes”, “dueños de todos” o “renta extraordinaria” y que al igual que en los testimonios anteriores se explica por el accionar político. Mientras en las palabras del rentista esto aparece enunciado de un modo más abstracto (“la política, la ideología”), en las del contratista hay una referencia explícita al “populismo” como responsable del “ensañamiento” con el sector.

A su vez, en base a múltiples deslizamientos semánticos y a un uso oblicuo de las figuras retóricas se procura disociar al campo/las/os productoras/es de la red en que la sociedad los pondría, para ubicarlos en una nueva cadena de significación. Por ejemplo, en el relato del rentista en lugar de desmentir la asociación del campo con riqueza del discurso social crítico, se lo retoma para ubicarlo en una nueva cadena que lo asocia a la idea de merecimiento. Así, el entrevistado sostiene que el capital que tiene el productor “por algo lo tiene, porque le costó hacerlo, a vos o a tus antepasados”. A través del enmarañamiento de dos cláusulas se introducen dos justificaciones sobre la legitimidad de la propiedad de la tierra de signos diferentes. Por un lado, el valor del trabajo, propias de la discursividad agrarista, y por otro, la defensa de la herencia propia del discurso liberal-conservador (Balsa, 2012). Además, se utiliza la herramienta de la comparación en base a la construcción de las cadenas significantes campo/productoras/es=trabajo, sacrificio versus ciudad/citadinas/os=ocio, pereza. En esta última estrategia se recuperan algunos tópicos propios del discurso agrarista que vincula la identidad de las/os productoras/es con un saber hacer en el campo basado en el trabajo duro y el esfuerzo.

En el relato del contratista, se disputa la significación negativa del campo a través de la construcción de una cadena significante en base al uso del topos “producción de alimentos”. Como plantea Van Dijk (2001), los topoi son un tipo de estrategia argumentativa que se basa en premisas que se dan por descontadas en determinada colectividad, como si fueran razones suficientes para aceptar la conclusión. Son estrategias que utilizarían las/os hablantes para validar sus discursos. En este caso, la lógica argumental del topos es la siguiente: 1. campo=producción de alimentos, 2. Los alimentos son lo más importante, 3. Sin alimentos no vive nadie, 4. El campo es lo más importante. Además, se busca construir otra significación sobre el campo a través del uso de la ironía (“cuando escucho hablar de renta extraordinaria me da gracia”) y de la negación (“yo no voy a Miami, a Chile, a ningún lado), dos de las formas más importantes de intertextualidad según Fairclough (1992) a través de las cuales se busca desacreditar el discurso contrario.

Pero también el contratista utilizó la herramienta de la comparación con otros sectores sociales (los docentes que “viven de paro”, los médicos “que cobran dos mil pesos”) para afirmar las virtudes del campo. La utilización de este recurso como un modo de disputar la mirada negativa de la sociedad fue un elemento al que recurrieron muchos de nuestras/os interlocutoras/es. Como ejemplo se reproducen a continuación dos testimonios donde se visualiza la presuposición de una mirada social crítica (asociada tanto a la “gente de afuera”, a los vecinos de los espacios locales o a un discurso difuso que adscribe a una opinión generalizada), y la disputa de dicha significación a través de la comparación:

Te ven con una buena camioneta o te ven con una buena herramienta y te preguntan cuánto vale, pero no saben el sacrificio que es tener esa herramienta. Cuando a vos te va bien en el caso nuestro, o de un chacarero chico, jamás vas a pensar en un yate o sacar el dinero al extranjero. Lo único que pensás es en arreglar la casa o cambiar la herramienta o la camioneta. La plata queda en el mismo pueblo, y la gente de afuera cuando ves que tenés una inversión de 5 millones de pesos y piensan que sos rico, y si vos dejaste de trabajar un año te comen los piojos […] Vos estás manteniendo un montón de fierros que son necesarios para tener un sueldo común como cualquier ciudadano en una fábrica, y tenés situaciones que ganas menos si no anda bien el clima […] Toda la vida te tuvieron como gringo con plata: "lloran y tienen una camioneta 4 x4 que vale cuánto” (productor familiar, Baradero, 2017).

Yo creo que [la sociedad] tiene una mala imagen del productor agropecuario, una imagen muy fea, cuando te dicen gorila, cuando te dicen terrateniente como un insulto. Yo creo que en el sector hay gente muy capaz, creo que tendríamos que tener mucha incidencia. Yo veo un tipo como De Mendiguren, que es un industrial, que está muy seguido en la televisión, y creo que hacen lobby de lo que es la industria, y la industria argentina tiene falencias muy importantes, y la industria argentina en comparación de la producción agropecuaria, no tiene ni para empezar en relación al dinamismo del campo. El criador de aves es el campo, el feedlot es el campo, la abeja es el campo. Hay una cantidad de cosas que la industria no tiene (empresario mediano 1, Ayacucho, 2017).

Tal como se puede ver, en ambos relatos se les imputa a otros sectores sociales la asociación del campo con riqueza y con otros significantes negativos que se le anudan. En el caso del empresario de Ayacucho, lo vincula a significantes como “terratenientes” y “gorilas” (concepto utilizado por el discurso nacional-popular, para referirse a los posicionamientos políticos reaccionarios). En el del productor de Baradero, por el origen chacarero de su partido, la crítica social no se asociaría a la figura de los grandes terratenientes sino a la cadena significante campo= gringos con plata, con buenas herramientas, con camionetas 4x4. Asimismo, la red de significación imputada al resto de la sociedad incorpora una estrategia de predicación: la atribución de una actitud quejosa a las/os productores (“lloran y tienen una camioneta que vale cuánto”). Una crítica que tiene cierto peso en los espacios locales pampeanos, tal como fue registrada por Bidaseca y Gras (2009) en su estudio.

En ambos relatos se intenta desacreditar la asociación de las/os productoras/es con una minoría rica utilizando la estrategia de la comparación. Por ejemplo, el productor familiar señala que los productores en muchas ocasiones no ganan más que un empleado de la ciudad por los altos costos y los riesgos de la actividad. Y, a través del uso de la negación construye una comparación con lo que hacen otros sectores con el dinero. Tal como lo sostiene Fairclough (1992), el uso de la negación supone un propósito polémico, ya que se asevera sobre la realidad desde la negación de otra. En este caso, en base a la contrastación con otros grupos sociales, se construye una significación del campo y los productores, que enfatiza el lugar del trabajo, el sacrificio y la vulnerabilidad de los actores agrarios desde una discursividad que recupera tópicos fundamentales del discurso agrarista.

Por otra parte, en el caso del empresario de Ayacucho, se contrasta al “campo” asociado con la palabra “dinamismo”, con la industria asociada a la palabra “falencias”. Una comparación usual del discurso liberal-conservador que centra sus críticas en la ineficiencia del sector industrial (Lattuada, 1987). Asimismo, se intenta dar cuenta del aporte que el agro haría a la sociedad, a través de una cadena significante basada en la figura retórica de la enumeración para dar cuenta del conjunto de actividades que el mismo involucraría (“cría de aves”, “de vacas”, “de abejas”).

Como señala Van Dijk (1999), la estrategia básica de todo discurso ideológico es la presentación de los rasgos negativos de quienes definimos los “otros” y la presentación de nuestros aspectos positivos, negando o invisibilizando nuestras falencias. Esta operación discursiva se visibilizó, en reiteradas ocasiones, en los relatos de nuestras/os interlocutoras/es al confrontar al sector agropecuario con el industrial, uno de los tópicos principales de la “antinomia campo-ciudad”. En el siguiente testimonio de un asesor de Ayacucho, por ejemplo, se registra la definición de lo que es el campo a partir de la contrastación con ciertos atributos negativos adjudicados a la industria:

Cuando le va bien, es el único sector que la plata la vuelve a poner acá […]Yo lo comparo con la industria, todas las empresas, cuando le va mal, el Estado las tiene que subsidiar porque tienen empleados, entonces hay que subsidiarlos ¿por qué? y.…las fuentes de trabajo […] y cuando les va bien…y ahora se la vendo a un extranjero […] Y en el campo no lo vas a ver a eso. Se va a fundir, pero se va a fundir produciendo en su pueblo, en su lugar (asesor 2, Ayacucho, 2017).

En las palabras del asesor se construye la cadena de significación industria/empresarias/os=subsidios, racionalidad meramente económica. En contraste con el campo/las/os productoras/es que dejarían la plata en el país y en los pueblos, que tendrían otro tipo de racionalidad vinculada a las raíces, a la identificación con los territorios. En este breve fragmento, se identifica un gran uso de la intertextualidad. Por un lado, con el discurso nacional-popular que sostiene que la necesidad de fomentar la industria por su capacidad de generación de empleo. Y, por el otro, en el uso de tópicos de los dos discursos que disputaron históricamente la cuestión agraria en Argentina. Nos referimos a las críticas a la industria por su carácter ineficiente y subsidiado propias del discurso liberal-conservador, y a la definición de la actividad agropecuaria a partir de una racionalidad sustantiva basada en el vínculo afectivo con la tierra y el trabajo en campo propia del discurso agrarista (Liaudat, 2018).

A su vez, en otro fragmento del diálogo con el mismo asesor, se puede observar el recurso de la comparación para anudar otros sentidos a las palabras campo/productoras/es:

¿Qué es Argentina? Tenés que entrar al interior para ver lo que es toda esta zona, la forma de vida, totalmente distinta a la forma de vida de la ciudad. Es muy raro que vayas a ver productores que no estén integrados en las localidades y que sus hijos van a las escuelas con los hijos de los empleados y van al deporte, juegan... Hay una integración plena de todo […] Eso en la ciudad es lo que no se ve, vos estás en la ciudad tenés un buen laburo, todo, mandas al colegio privado, todos vestidos iguales, no te cruzas jamás, ni el club que vas ni nada, con nadie que no sea como vos (asesor 2, Ayacucho, 2017).

En este relato se construye la cadena campo/productoras/es=integración social en contraste con las/os que tienen “un buen laburo” en la gran ciudad que vivirían circuitos diferenciados de socialización en relación a otras clases. En esta construcción discursiva se recuperan tópicos de un discurso “ruralista moralizante” que plantea la superioridad moral de la vida en el campo frente a los vicios de la vida en la ciudad, que han sido recuperados históricamente tanto por el discurso agrarista como por el liberal-conservador (Balsa, 2012) y que ha jugado un papel clave en la promoción de la “antinomia campo-ciudad”. A su vez, en este fragmento se observa cómo se asocian los significantes Argentina=interior=productoras/es a partir del uso de cláusulas dependientes que dificultan su detección y, por ende, su recepción crítica. Se realiza una especie de deslizamiento semántico que es muy útil como estrategia argumentativa. En este sentido, se construye la definición de lo que es Argentina a partir del significado del campo en torno a la integración social, en tensión con la vida en la gran ciudad y sus consecuencias.

Por otra parte, en los grupos focales se registró el mismo discurso sobre una supuesta visión crítica de la sociedad en base a la utilización de las diferentes estrategias discursivas que hemos analizado hasta ahora. A modo de ejemplo, se reproduce un fragmento de un diálogo en el Grupo Focal 3 que da cuenta del peso de esta visión:

- hay como una demonización (participante 1, productora familiar)

- sí, hay una demonización del campo que no entiendo (participante 6, pequeña rentista)

- nadie está diciendo las ganancias que genera Movistar, Cablevisión, dicen las ganancias del campo, y ¿quién está mirando que pasa en otras empresas? (…) (participante 7, asesora)

- hay una mirada tendenciosa en contra del campo, no digo de todos, pero en algunos medios de comunicación (participante 4, empresaria pequeña)

- hay una cuestión política (participante 5, empresaria pequeña)

- yo trabajo acá en la ciudad, soy una empleada de un sueldo chico, ¿por qué se ve al campo de esa manera? Hay otras empresas que ganan muchísimo y no se dice nada (participante 1, productora familiar)

- es el motor del país (participante 3, productora familiar)

- es un país agrícola ganadero escúchame (participante 6, pequeña rentista)

- me gustaría que se mostrara lo que hace la persona del campo, ganadería, agricultura, huerta (participante 1, productora familiar)

- trabaja de sol a sol, no hay feriado, no hay domingo, llueve o no (participante 7, asesora)

- lo que hacemos nosotros (participante 4, empresaria pequeña)

- todo (responden en coro participantes 4 y 5)

- y pensá que aporta el 75 % de lo que gana. Es la principal caja del país (participante 5, empresaria pequeña)

- y desde los aportes de alimentos a la parte impositiva, todo (participante 1, productora familiar)

- mueve a un montón de otros eslabones (participante 7, asesora)

En este breve diálogo, se visualiza el consenso entre las diferentes participantes sobre la existencia de una mirada negativa en la sociedad sobre el sector agropecuario. A su vez, se registra la construcción de una “voz colectiva” (Diaz Martínez, 1995) a partir de la suma de afirmaciones que se complementan en la justificación de esta mirada y en la disputa de la misma. Al igual que en las entrevistas, la causa principal de la tensión con la sociedad se ubica en los discursos “tendenciosos” que inculcan las/os políticos.

Al mismo tiempo se intenta construir otra red de significaciones mediante diferentes estrategias discursivas y el uso ambiguo de figuras retóricas. Por ejemplo, a través del empleo de la herramienta de la comparación con empresas de otro sector (Movistar, Cablevisión), de ciertos deslizamientos semánticos (como la aseveración de que Argentina es un país agrícola-ganadero), y de diferentes estrategias de nominación y predicación que introducen metáforas y metonimias. A partir de estas últimas, presentan al campo/las/os productoras/es asociadas/os a significantes como “motor del país”, “agricultura, ganadería, huerta”, “trabaja de sol a sol”, “caja del país”, “alimentos”, “otros eslabones”, entre otros. En esta cadena de significaciones se introducen sentidos propios del discurso liberal-conservador que señala la centralidad del agro para la nación, y también ciertos sentidos del discurso agrarista que enfatizan el sacrificio del trabajo en el campo.

De este modo, en términos generales, se observa cómo al señalar la mirada crítica de la sociedad, los actores agrarios sostienen una identificación colectiva más allá de sus diferencias de clase en las que los rasgos que los definen se construyen en diferenciación con otros sectores sociales. Esto se expresa en términos de las estrategias discursivas en el uso recurrente de la comparación. En todos estos casos, el campo no es la industria que tiene que ser subsidiada y se caracteriza por sus falencias, no es como la industria y otros sectores sociales que se llevan la plata afuera y se caracterizan por su improductividad. Las/os productoras/es no son como otros sectores que dedican su tiempo al ocio y el descanso, no son como otras/os trabajadoras/es de las grandes ciudades que se caracterizan por su falta de integración social, no son como las/os docentes que viven de paro. Tal como lo plantea Fairclough (1992), la utilización de la estrategia discursiva de la negación es útil para establecer una aseveración que denota un nivel alto de certidumbre sobre aquello que se manifiesta. En este caso parecería ser la afirmación de una identidad común como campo o productoras/es sin fisuras internas y con una serie de rasgos comunes: su productividad, la trascendencia de su actividad como fabricantes de alimentos, su aporte al país, el esfuerzo y sacrificio.

3.2.2. Se dice que…somos contaminadoras/es

Más allá de que el argumento central en que emerge la tensión con el resto de la sociedad tiene que ver con los discursos que asocian al campo con una oligarquía, también hallamos otra cadena de significación que los actores agrarios creen que circula sobre ellas/os a nivel social. Hacemos referencia a las críticas que vinculan a las/os productoras/es con contaminación y muerte, un elemento clave en la conflictividad local.

La creencia sobre la instalación a nivel social de un discurso crítico de los efectos contaminadores de la actividad agropecuaria (fundamentalmente del principal agroquímico utilizado en la producción agrícola: el glifosato) emergió con un peso importante en las entrevistas y en los grupos focales, pero no así en la encuesta del año 2013 donde prácticamente no se hizo mención a dicha cuestión. Esto puede deberse a que, si bien la expansión del paquete tecnológico actual data de mediados de los años ‘90, recién en la última década ganaron relevancia las denuncias a los efectos del glifosato a partir de la acción de movimientos sociales y de ciudadanos, representantes de un discurso socio-ambiental (Liaudat et al, 2021). A su vez, se registró con mayor fuerza en Baradero y en Junín que en Ayacucho. Esto se vincula estrechamente al perfil predominantemente agrícola de la zona donde se ubican los dos primeros partidos, lo que implica una mayor utilización del glifosato en los mismos, y a la existencia de un mayor debate social al respecto, como lo han demostrado estudios sobre esta región (Ferrer y Cabrini, 2018; Lucero, 2020).

Aunque a nivel social las críticas a los efectos contaminantes de la actividad agropecuaria fueron instaladas por los colectivos socio-ambientales, nuestras/os interlocutoras/es asociaron dicha mirada con el kirchnerismo y con la “grieta” que atraviesa a la sociedad argentina. De este modo, se expresaban dos entrevistados:

[…] fue toda una campaña que hubo en contra del sector agropecuario fomentada por el gobierno [kirchnerista] […] un día un boludo que dijo en la radio que eran los productores con la aplicaciones de glifosato, pero decir que por el glifosato se puede morir un pescado es tener un desconocimiento, es lo mismo que decir que yo voy a salar el río, voy a tirar un kilo de sal en un río en san Nicolás y el río Baradero se va a transformar en un mar […]para que puedas ver el disparate que puede decir un pelotudo, y que vende y que prende, eso no quiere decir que los productores que no hagan macanas y apliquen cosas mal pero de ahí a matar a alguien (empresario mediano 2, Baradero, 2017).

Creo que hay tendencia a que la siembra directa y el uso de agroquímicos se esté no sé cómo explicártelo pero yo percibo que hay un movimiento político y social que está en contra de esto, no me cabe duda, hasta activistas, pero ya te digo no me consta y si vos escuchas los fundamentos de ellos, a la mayoría de la gente común convence pero a los que estamos muy compenetrados en el tema no tiene asidero […] esa es una grieta más que tenemos, el tema del glifosato que está metido en la grieta, porque dicen que es cancerígeno, no sé, yo lo único que puedo decir que modifica el hábitat de los bichitos de los animales, es lo único que le puedo echar la culpa (empresario pequeño 3, Baradero, 2017).

En los relatos de estos empresarios se imputa al resto de la sociedad la cadena significante campo=muerte y campo=cáncer. A su vez, se intenta refutar este modo de significación a partir de dos tipos de operaciones discursivas. Por un lado, se utilizan estrategias que también se usaron en otro sentido para disputar la mirada del campo como una oligarquía. Se hace referencia a la adjudicación de motivos políticos (“fue toda una campaña que hubo en contra del sector agropecuario fomentada por el gobierno”, “el tema del glifosato que está metido en la grieta”), a la desinformación de los medios de comunicación (“en la radio dijo que eran los productores….”, “el disparate que puede decir”), y al desconocimiento social sobre la actividad agropecuaria y sus impactos (“a la mayoría de la gente común convence pero a los que estamos muy compenetrados en el tema este no”).

Por otro lado, se realizan algunas concesiones a los discursos críticos al señalar que algunas/os productoras/es “no hacen las cosas bien” o que con el glifosato “se modifica el hábitat de los bichos”, pero sin ceder a las graves consecuencias del modo de producción que se señalan desde el discurso socio-ambiental. En este sentido, es un tipo de concesión que no afecta el argumento central de nuestros interlocutores. Según Balsa (2020), la concesión es una estrategia central en las luchas hegemónicas ya que es un tipo de “retirada táctica” que tiene un doble efecto positivo: se reconoce algún aspecto de la voz del otro/de la otra, en este sentido se la/o considera, y al mismo tiempo, se construye una imagen positiva del/de la enunciador/a como alguien que escucha, que no impone arbitrariamente un modelo de realidad.

Otro modo en el que las/os entrevistadas/os expresaron la tensión con el resto de la sociedad respecto al mismo argumento, es en relación a la regulación de las fumigaciones. En el siguiente relato se visualiza el conflicto de intereses sobre esta cuestión:

Con respecto al roundup también yo creo q se hizo un poco de prensa amarilla […] primero los que no están en la actividad querían reglamentar que no se fumigue, o sea, a cinco kilómetros de donde hay gente y eso es una barbaridad casi no te deja lugar donde sembrar y es una barbaridad eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, fábricas que tiran químicos al río y nadie dice nada porque trabajan cien personas (empresario contratista, Baradero, 2017).

En el testimonio del contratista se observa otro modo de disputar la asociación del campo con la contaminación. Se utiliza la figura retórica de la comparación para contrastar los impactos de la actividad agropecuaria con la industrial (“nosotros tenemos por ejemplo fábricas que tiran químicos al río y nadie dice nada porque trabajan 100 personas”). En esta estrategia discursiva aparece la intertextualidad con uno de los tópicos claves de la disputa discursiva en la esfera pública: la capacidad de generación de empleo de los diferentes sectores de la economía, un elemento que emergió en varios de los relatos de nuestras/os interlocutoras/es al expresar tensiones con la industria. A su vez, se observa el conflicto de intereses con otros sectores sociales que aparecen aglutinados como “los que no están en la actividad”. En términos de Van Dijk (1999) en la dinámica ideológica de construcción del nosotras/os/ellas/os, estas/os últimos “son aquellos que se oponen a lo que afirmamos, amenazan nuestros intereses y nos impiden el acceso a los recursos sociales” (p. 95). En este caso los “otros/as” serían aquellos que quieren impedir la libertad de acción de las/os productoras/es.

Por otra parte, los grupos focales nos permitieron visualizar con mayor claridad cómo se configura la tensión campo-ciudad a partir del debate por los efectos de las fumigaciones. En estos se utilizó como disparador para la discusión un fragmento de un programa periodístico que realizó un informe sobre los efectos del glifosato.[5] A partir del mismo, se generaron intercambios entre las/os participantes de los tres grupos que expresaron en términos generales un fuerte rechazo al discurso socioambiental y la preocupación por la “dicotomía” o la “brecha” que existe con los otros sectores sociales en la localidad. Al respecto reproducimos una intervención en el marco del Grupo Focal 2 que sintetiza la imputación a la sociedad de esta significación del campo con muerte, y la utilización de distintas estrategias discursivas en pos de asociarlo a otras cadenas de significación:

Nos están tratando como si fuésemos los asesinos del país. Entonces, estaría bueno poder dar otra imagen y que entiendan realmente que somos la maquinita del país. Más allá de que te tengan ahí…Es como en la época de Colón, el que remaba abajo de las grandes embarcaciones. Ese no se veía, pero era la maquinita, el motor que lo llevaba de un lugar a otro. Y hoy el país es agroproductor. No somos un país basado en las fábricas. Ya quisimos serlo, tampoco anduvo (risas de varios participantes) (participante 4, ingeniero agrónomo y empresario mediano, Junín, 2019).

En este testimonio se registra la construcción de una cadena sobre el campo/las/os productoras/es que involucra distintos procedimientos discursivos. Por un lado, la asociación del campo con su centralidad en la economía nacional a partir del uso de metáforas (“el que remaba abajo”, “la maquinita”, “el motor”) que tienen una influencia clara del discurso liberal-conservador. Por otro, con la intención de reafirmar la misma idea, se introduce una especie deslizamiento semántico por el cual se define en una cláusula al campo y en la siguiente al país. Así, a partir del enmarañamiento en el uso de las cláusulas, se anuda de un modo imbricado la definición del campo con la definición de la nación. Como lo plantea Balsa (2020), al incluir determinadas aseveraciones en las cláusulas dependientes se dificulta el análisis que podría generar un rechazo por parte del destinatario. Por último, el entrevistado hace uso de la negación con el claro fin de polemizar con el discurso industrialista (“No somos un país basado en las fábricas. Ya quisimos serlo, tampoco anduvo”), lo cual provoca las risas del resto de los participantes, dando cuenta de la comprensión de dicho fin por los mismos.

Pero estas estrategias no fueron individuales, en los tres grupos se observa la construcción de “voces colectivas” al respecto. A continuación, se reproduce con el fin de ejemplificar un fragmento de la discusión en el grupo focal 1:

- yo no como productor sino como una persona común, te quema la cabeza decir: “estos son todos asesinos”, “son unos hijos de puta”, “los tengo al lado de mi casa y me están” […]una vez me decían que una mujer que le estaban pasando herbicidas y que se fue a quejar al vecino porque se le habían muerto tres gallinas, pero ¡¿qué te puede hacer un herbicida a tus gallinas?! (participante 1, empresario pequeño)

….

- […] estamos muy preocupados por esto que pasa con la sociedad y el sector, y lo que es tan loco de pensar que es la sociedad y el sector, porque la verdad somos todos parte de la sociedad. Acá pasa que vos llevas a los hijos a la escuela y cada veinte personas hay siete u ocho que estamos relacionados con el campo y compartimos y estamos todos interactuando permanentemente en una ciudad como esta y que exista esa dicotomía, viste esa sensación de… (participante 2, asesor)

- [interrumpe]… esa brecha (participante 7, trabajador de dirección)

- ¿Vos sentís que acá en un espacio como Junín existe esa diferenciación? (coordinadora)

- ¡¡¡Sí!!! (responden participantes 2, 3, 4 y 7 en coro)

- porque a Graña lo miran acá también, y hay gente que está trabajando para sembrar esto (participante 2, asesor)

- y que no saben lo que es el campo y viven en Junín, no saben que ruta pasa por Junín (participante 7, trabajador de dirección)

- fíjate la brecha que tenemos en el país (se ríe) (participante 1, empresario pequeño)

- es un tema social (participante 3, contratista)

- […] hay flacos que te dicen no te escucho nada, porque vos me querés matar y vos lo único que querés es ganar guita a costa de...no te calienta nada, y no te quiere escuchar (participante 2, asesor)

En este diálogo, se registra, por un lado, un intento por superar la “antinomia campo-ciudad” en los territorios locales a partir de la construcción de la cadena significante campo=factor determinante del desarrollo económico y social (“cada 20 personas hay 7 u 8 que estamos relacionados con el campo”). Por otro lado, se utilizan una serie de estrategias argumentativas para desacreditar el discurso socioambiental, que ya se habían registrado en las entrevistas. Nos referimos a la adjudicación como causas de este discurso social a la acción política (“hay gente que está trabajando para sembrar esto”), la desinformación de los medios (“a Graña lo miran acá también”) y el desconocimiento de la sociedad (“¡que te puede hacer un herbicida a tus gallinas!”, “no saben lo que es el campo y viven en Junín”).

Por último, tanto en este fragmento como en los otros grupos focales se visualizó en relación al debate el glifosato, la emergencia de signos de polarización con los otros sectores sociales urbanos a partir de la determinación de un “nosotros/as” campo o productoras/es con preocupaciones e intereses comunes. Esto se observó, entre otras cuestiones, en las referencias en primera persona al colectivo que habla (“estamos preocupados…”, “nos están tratando”,) y en la construcción de relaciones de diferencia con un “ellas/os” asociados a toda una serie de rasgos negativos: son los que desconocen, los que están radicalizados, los que son manipulados. De esta manera, tal como señalamos un estudio reciente (Liaudat et al, 2021), el ambientalismo parecería ser una especie de “frontera” que en la actualidad permite reafirmar una identidad colectiva en el sector más allá de las diferencias de clase. Sin embargo, el abordaje más global que se realizó en este trabajo sobre las tensiones con otros sectores, da cuenta que la construcción de las fronteras es más profunda que la referida al debate socioambiental y se ancla en ciertos sentidos históricos que han configurado la “antinomia campo-ciudad” en el debate público.

4. Reflexiones finales

El análisis realizado nos permite afirmar la fuerte presencia en la última década de la tensión campo-ciudad en los discursos de los sujetos agrarios que viven en los territorios locales, más allá de las diferencias de clases. El principal eje ordenador de dicha tensión desde la percepción de estos actores es la existencia de una hegemonía a nivel social del discurso nacional-popular, que asociaría ciudad e industria con modernidad e integración social, y al campo con atraso y desigualdad. A pesar de haber pasado más de una década desde el “conflicto del campo”, y del cambio del tinte político del gobierno en el período en que se realizó parte del trabajo de campo, se observa la referencia constante de nuestras/os interlocutoras/es a este discurso, que consideran permea a los medios de comunicación y a la mirada social.

Principalmente se hace mención a algunos tópicos que el kirchnerismo utilizó para referirse al sector agropecuario durante el conflicto del 2008 (“oligarcas”, “egoístas”, “renta extraordinaria”) y que parecerían expresar una “herida abierta” en personas que no creen merecer esas formas de nominación. Pero también la tensión campo-ciudad se expresa en algunos sentidos que aparecen en las sociedades locales para criticar al sector, como el uso de camionetas 4x4, la victimización y, con mayor fuerza en los últimos años, los impactos contaminantes de la actividad. Los actores agrarios, hoy casi todos urbanizados, perciben un cierto resquemor hacia ellas/os de parte de sus vecinas/os, que explican desde desconocimiento que existiría sobre el campo, pero especialmente, por la influencia de la “grieta” política. En su mirada la persistencia de la “antinomia campo-ciudad” no tendría que ver con diferencias materiales-económicas (no hay mención alguna a las disputas por la riqueza generada en el campo o por el sentido de la tierra como bien social), ni tampoco a las consecuencias negativas del modelo de producción predominante. Por el contrario, para ellas/os es la política nacional el principal determinante de esta tensión, incluso en lo local, es decir en el nivel de las redes interpersonales y la cotidianidad, de “la construcción social y simbólica del territorio” (Albadalejo, 2006).

En un contexto de expansión del sector, muy diferente al estancamiento productivo durante el primer peronismo, el discurso del kirchnerismo parece entrar aún más en tensión con quienes se encuentran vinculadas/os económicamente con el agro. Como resultado del aumento de los precios de los commoditties y del avance del modelo de los agronegocios que ha permitido acrecentar significativamente la producción, los actores agrarios locales consideran que el rol que cumplen en el país no es debidamente reconocido. Esta cuestión de la falta reconocimiento es algo que han señalado otros estudios (Hora, 2018, Palma, 2016) como un eje central de la conflictividad reciente de las entidades agropecuarias con el Estado.

Pero también, el discurso nacional-popular sobre la subsidiariedad del campo en el desarrollo nacional entra en contradicción con el lugar que estas personas perciben que tienen en las pequeñas y medianas ciudades del interior. Según sus narraciones, ellas/os asumen un rol no solo como motor en lo económico sino también en la integración de la vida local. En este marco, la asociación de ciertos atributos morales con la vida en el campo, propio del discurso ruralista moralizante de larga data, se traslada, en sus discursos, a la vida en los pueblos determinados por la lógica agraria.

Las personas consultadas/os no solo diagnosticaron la tensión campo-ciudad como un problema, sino que mostraron ser sujetas/os activas/os en la lucha por la hegemonía a través de la disputa contra la mirada negativa del sector. Como lo plantea Balsa (2020), en la medida que los distintos actores sociales usan una misma lengua, el signo es arena de la lucha social. Nuestras/os interlocutoras/es disputaron la supuesta animosidad con el sector a partir del uso de diferentes estrategias discursivas en pos de desarticular y rearticular el significante campo/productoras/es con otra red de significaciones. En este trabajo, dimos cuenta de las diferentes opciones léxicas y gramaticales, y las relaciones que establecieron entre las cláusulas al emitir sus discursos en busca de articular unos significantes dentro de unas estrategias discursivas, desarticulándolas de otras.

Pero los discursos no se construyen en el vacío, sino que -en parte- se basan en la rearticulación de un conjunto de ideas ya elaboradas. En este caso se observó la influencia de tópicos de los dos discursos que históricamente disputaron la cuestión agraria en Argentina. En las encuestas, entrevistas y grupos focales emergieron tópicos como “el agro como motor del país”, la “industria ineficiente” y definiciones del campo como un colectivo agrario sin tensiones internas, propios de discurso liberal-conservador. Al mismo tiempo que, se definió al sector a partir del vínculo afectivo con los territorios, el sacrificio y la vulnerabilidad propios del discurso agrarista. De este modo, dos discursos que históricamente confrontaron, representando intereses de clases contrapuestos, hoy son retomados por los actores agrarios locales formando una misma cadena de significación sobre el campo, sin aparentes contradicciones internas.

Sin embargo, es relevante señalar que no se identificó la influencia del discurso de los agronegocios sobre la relación campo-ciudad. Esta discursividad que se ha vuelto hegemónica en los medios sectoriales y en las formaciones académicas agrarias (Carniglia, 2011; Liaudat, 2015, 2019), plantea que en el agro actual se ha superado la dicotomía en cuestión. Las tensiones de intereses entre el campo y el resto de los sectores sociales (principalmente de la industria) habrían desaparecido a partir de la organización del sector como cadenas globales de valor y de la transformación de las/os productores en empresarias/os que se mueven en estos terrenos construyendo nuevas alianzas (Anlló et al., 2013, Hernández, 2009). A diferencia de este planteo, aquí se visualizó que quienes se encuentran vinculadas/os al agro en los territorios locales sostienen la existencia de dicha dicotomía y no solo eso: la misma estructura sus identidades.

En el mismo sentido en el que en estudios recientes (Liaudat 2020; Liaudat et al, 2021) registramos la construcción al interior del sector de un “nosotros campo” sin fisuras internas, frente a un “otras/os” encarnada/o en las grandes empresas de los agronegocios y en las/os representantes del discurso ambiental. Aquí se visualizó cómo esta identidad común se refuerza en la construcción de fronteras con otros sectores sociales. Así, a pesar de mostrar preocupación por la brecha entre el “campo” y la “ciudad”, en sus discursos nuestras/os interlocutoras/es permanentemente reactualizaron la distinción nosotras/os/ellas/os propia de la antinomia histórica. Siguiendo a Balsa (2017) se mantuvieron dentro de la misma “formación discursiva” en tanto no se salieron del horizonte de objetos de dicha antinomia. Pero elaboraron estrategias para disputar el sentido de dichos objetos, construyendo una identificación colectiva amplia y diversa, asociado a toda una serie de atributos positivos (sacrificadas/os, trabajadoras/es, entregadas/os al país), en contraposición a un “ellas/os” al que se le adjudican rasgos negativos (las/os que no trabajan, las/os subsidiadas/os, las/os ineficientes, las/os envidiosas/os, las/os que desconocen, las/os manipuladas/os).

La construcción de esta identidad común como “campo” (sin conflictos internos) se puede explicar por los cambios en la estructura social agraria y en los modos de vida de las/os productoras/es del último medio siglo, cuestión que ya ha sido señalada por diversos estudios (Balsa, 2006; Hora, 2020; Pérez Trento, 2014). Pero también por una cuestión ideológica vinculada a la ausencia de discursos públicos que interpelen a los sectores subordinados del agro pampeano y defiendan sus intereses. Entre las entidades del sector, la Federación Agraria, que históricamente representó a los sectores más vulnerables, ha perdido consistencia ideológica, en tanto abandonó los sentidos más críticos del discurso agrarista. Entre los nuevos movimientos sociales que intervienen en el sector, se difunde un discurso socioambiental que busca representar los intereses de las comunidades locales frente al avance de los agronegocios, pero que no interpela a las/os productoras/es. Finalmente, entre las fuerzas políticas progresistas se han dejado de lado las propuestas de democratización social del agro pampeano que originariamente formaron parte del discurso nacional-popular. Y en los casos en los que se las recupera, muchas veces se lo hace desde discursos antiguos y desfasados de la realidad rural actual, que no tienen capacidad interpelativa sobre los actores agropecuarios existentes.

Así, en un contexto de avance de un modelo de producción como los agronegocios, que profundiza la concentración de la tierra y la producción, y los impactos negativos en los territorios, la mayor parte de actores agrarios locales que se ven afectados por este proceso, no logran cuestionar el orden económico y social existente. Si bien llegan a identificar algunas tensiones con las megaempresas de los agronegocios, centran sus discursos (y sus construcciones identitarias) en las críticas al Estado y la distribución de recursos hacia otros sectores sociales, desde posturas claramente liberales.

Por todo esto, se convierte en un desafío para la promoción de una sociedad más justa, y en ese marco de un modelo de desarrollo agropecuario menos concentrado y sustentable social y ambientalmente, buscar la manera de interpelar a estas personas que protagonizan la producción pero que no son las/os grandes ganadoras/es en el capitalismo agropecuario actual. Un paso importante para construir diálogos entre las mayorías sociales urbanas y los sectores subordinados del agro pampeano sería superar los discursos tradicionales vinculados a la “antinomia campo-ciudad”, en pos de trabajar sobre las tensiones estructurales que los agronegocios actualmente generan al interior del sector, y con el resto de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Álvarez, R., Leavy, S. y Marino, M. (2009). Zonas Agroeconómicas Homogéneas Buenos Aires Norte, INTA, 2009.

Albadalejo, C. (2006). De la pampa agraria a la pampa rural: la desconstrucción de las “localidades” y la invención del “desarrollo rural local”. Párrafos Geográficos, 5 (1), pp. 27-53. https://hal.inrae.fr/hal-02653354/document

Albadalejo, C. y Cittadini, R. (2017). El productor silencioso: destino del gran actor de la modernización de los años 1960-70 en la actual copresencia de agriculturas de la región pampeana argentina. Pampa, (16), 9-34. https://doi.org/10.14409/pampa.v0i16.6949

Anlló, G. et. Al. (2013). Claves para repensar el agro argentino. Universidad de Buenos Aires: Eudeba.

Balsa, J. (2020). Una base lingüística para la teoría de la hegemonía. Algunos aportes. Tram[p]as de la comunicación y la cultura, n°85, e042. https://doi.org/10.24215/2314274xe042

Balsa, J. (2017). Formaciones y estrategias discursivas y su dinámica en la construcción de hegemonía. Propuesta metodológica con una aplicación a las disputas por la cuestión agraria en la Argentina de 1920 a 1943. Papeles de Trabajo, 11 (19), 231-260. https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/papdetrab/article/view/706/644

Balsa, J. (2012). Formaciones discursivas y disputas por la hegemonía en torno a los modelos de desarrollo agrario. En: J, Balsa. y S, Lázaro. (coords), Agro y política en Argentina. Buenos Aires: CICCUS, p. 35 – 117.

Balsa, J. (2006). El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense, 1937-1988. Bernal: Editorial Universidad Nacional de Quilmes.

Barsky, O y Gelman, J. (2001). Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX. Buenos Aires: Grijalbo-Mondadori.

Barsky, O. (2013). Las políticas agrarias en tiempos del kirchnerismo. En J, Balsa. (comp) Discurso, política y acumulación en el kirchnerismo. CABA: Ediciones del CCC; Bernal: UNQ.

Bidaseca, K. y Gras, C. (2009). Los noventa y después. Criterios de pertinencia, exclusión y diferenciación social en tres pueblos del corredor sojero. En C, Gras. y V. Hernández. (comps.): Cartografías rurales. De la agricultura familiar a los agronegocios. Buenos Aires: Biblos.

Carniglia, E. (2011). Las ruralidades de la prensa. Agronegocio, tecnología y agrarismo. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.

Cloquell, S, Albanessi, R, Nogueira, M, y Propersi, P (coord.) (2013). Pueblos Rurales. Territorio, sociedad y ambiente en la nueva agricultura. Buenos Aires: CICCUS.

Díaz Martínez, F. (1995). La colectividad como fenómeno conversacional: un análisis secuencial. Revista de Psicología Social Aplicada, 5 (1/2), 93-112.

Fairclough, N. (1992). Discourseand Social Change. Cambridge: PolityPress.

Fairclough,N. (2001). Discurso y mudanca social. Brasilia: Editora Universidade de Brasilia.